本原稿は2024年12月に発行された画集『あたかもよし 横井山泰 Works 1997~2024』に寄稿したものです。ご提供いただいた作品画像および筆者撮影の記録写真とあわせ『美術評論⁺』への掲載についてご許可いただきました横井山泰氏と発行者の木下泰徳氏(ギャラリーNEW新九郎)に、心よりお礼を申し上げます。

———————————–

2014年 ギャラリー新九郎にて筆者撮影

横井山泰の絵は、視野に入ったその瞬間に、彼の仕事とすぐ分かる。その理由は「地と図」における「地」の色の法則性や、「図」どうしの間合いの独特さにある。だがこれは視覚的要素に限った話で、彼の絵を、彼の絵たらしめているのは、むろんそれだけではない。

2017年 NICHE GALLERY にて筆者撮影

郷里は伊豆。そこでは様々な民話や白隠の絵を身近に感じながら育った。絵を描き始めた10代後半にはゴッホやロートレック、そしてエコール・ド・パリの画家に心惹かれ、大学1年生の《C棟に下る坂》(1997)でもその影響の強さが窺える。

《C棟に下る坂》(1997)

学部時代の絵には群衆が多く登場する。《吉さま来たる》(2001)は古式ゆかしい行列に触発されて描いた。道という公的空間を占有する「パレード」は元来フォーマルな行事のはずだが、画面は猥雑なムードに満たされ、行為と心理の関係には歪みが感じられる。上端から「街を見下ろす」異形のけものの存在もなんだか不穏だ。

《吉さま来たる》(2001)

この時点では冒頭で述べたような作家特有の様式はまだ表れていない。だが、いずれその様式の絵に託される「関心事」の萌芽は確認できる。それは「形式上の力関係」と「実際の力関係」の「ずれ」や「ねじれ」、或いはその「予兆」や「余韻」のようなものだ。

例えば題名が極端なパワーバランスを暗示する《独裁者》(2001)では、主役らしき男は皿の上のイカにしか関心がなさそうな一方、手前の3人は見るからに怪しげで、実際に権力を握っているは誰なのかと考えさせられる。

《独裁者》(2001)

「単純ではない力関係」は時として場所性とも結びつけられる。制作時期は少し下がるが、《かわいこちゃんはどこへいく》(2013)の着想源となった小田原の「曽我別所の寿獅子舞」には明らかな「ターニングポイント」が含まれている。その筋書きは獅子を鍋にしようと近づいた猟師たちが逆に獅子に追いかけられるというもので、同じく猟師が逃げ去る結末の「注文の多い料理店」のように、他者の領域への無自覚な侵入が立場の逆転の発端となっている。なお、幼いころに作家の母親が読み聞かせてくれた『伊豆の民話』(未来社、初版1957年)には各地から採集された50編以上が収められ、そこには天狗のような怪異的キャラクターも度々登場する。その本は今も彼のアトリエにあるのだが、民俗学的な興味によって培われたある種のトポロジーのようなものも、彼の作品に奥行きをもたらす重要な要素といえそうだ。

《かわいこちゃんはどこへいく》(2013)

隅々まで細かく描くことをやめて、モチーフを限定的に描き始めたのは2002年頃。きっかけは、大学院に進み、本江邦夫氏の指導のもとで知る機会が増えたロスコやニューマンの仕事や言葉だった。

制作過程も大きく変わった。その後は現在に至るまで、素描や修作に取り組むことは少なく、基本的には支持体の表面に何かが見えてくるのを待つ。場合によっては一度別の目的のために使用されたキャンバスからインスピレーションを得ることもある。このような、無意識から生まれる造形を尊重する姿勢は、シュルレアリストによるオートマティスム、あるいはそれを部分的に継承した抽象表現主義の作法とも重なり合う。

この時期の初期作《わるいうわさ》(2003)はグレーの濃淡が長谷川等伯の《松林図屏風》のように近景と遠景を認識させるものの、「図」の大小は遠近法の秩序に従っていない。その様子は、むしろ些細な出来事なのに鮮明に覚えていたり、大きな出来事なのに曖昧だったりする「記憶や印象」における実像に近そうだ。

《わるいうわさ》(2003)

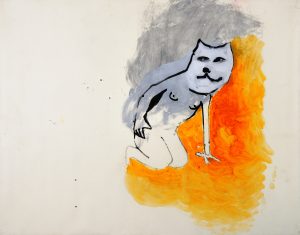

また、あわせて注目すべきは題名の変化である。というのは、ネガティブな響きの言葉が積極的に採用されはじめるからだ。例えば前述の《わるいうわさ》や、《わるいくせ》(2002)。後者は猫と女性が組み合わされた姿から、美術ファンのなかには藤田嗣治の言葉「女にヒゲとシッポを附ければ、そのまま猫になる」(『巴里の昼と夜』)を想起する人も少なくなさそうだが、私はそれと同時に室生犀星の「猫はずるいほどよい」(『四角い玉子』)という鮮やかな名言も思い出す。横井山泰という作家は、ほとんど本能的に、わるいものや、ずるいものに、惹かれ、肯定すらしているのかもしれない。そして、それらが題名として前面に現れ始めたのは、自分の仕事に何かの確信を持ったからではないか。

《わるいくせ》(2002)

ちなみに、ロマンティックな響きが強いという意味では異質な《きみといつまでも》(2008)は作家とその妻がモデル。だが、絵の中に甘い雰囲気は一切なく、お互いに、相手のテリトリーに入ることのリスクもしっかり理解していそうだ。たしかに、現実的な話として、他人どうしが永く共に生きるのであれば、むしろこれくらいがちょうどよいのかもしれない。

《きみといつまでも》(2008)

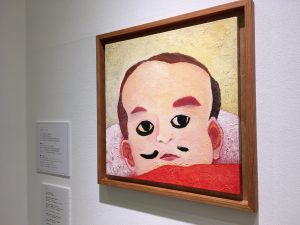

2010年から翌年にかけては文化庁新進芸術家海外研修員としてフランスに滞在した。この地を選んだのは、ある人に作品を「エレガント」と評され「フランスが合いますよ」と言われたことへの疑問と、エコール・ド・パリへの憧れから。そしてこの留学経験と帰国後に出会った愛犬「ボンちゃん」との出会いにより、2010年代以降の絵には新たな要素が加わる。それは幸福感と、死生観をめぐる哲学的な問い。赤ちゃんとおじさんの顔がダブルイメージを成す《午睡》(2019)はそれを象徴する作品だが、別の絵を逆さまにしたり、夢にヒントを得たりして制作したという経緯をみるかぎり、それは以前の仕事ともちゃんと地続きになっている。

《午睡》(2019)、2019年 ギャラリーNEW新九郎にて筆者撮影

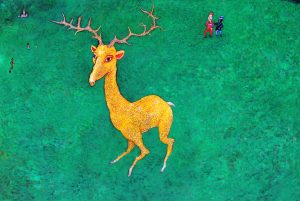

近年では依頼制作などの縁もあり、実在の土地や都市を描くことも増えた。そこには群衆も再び登場するようになるが、学部時代のものとは異なり、基本的には祝祭めいた雰囲気だ。とはいえ鳥瞰で描かれる点には少し引っかかるものがある。なぜなら、この視線の主は、作家自身かもしれないが、もしかしたら私たちと理性を共有しない異界の住民かもしれないからだ。横井山泰の絵に油断は禁物なのである。

(山内舞子)

『あたかもよし 横井山泰 Works 1997~2024』

著者 横井山泰

表紙デザイン 横井山真緒

発行者 木下泰徳

発行所 ギャラリーNEW新九郎

神奈川県小田原市中里208ダイナシティウエスト4F 0465-20-5664

ISBN978-4-901208-53-6