美術展におけるDMの重要性を過去2回にわたって訴えてきた私の文章、皆さんはすでにお読みいただいておりますでしょうか?

過去2回とは、「美術展のDMはもはや絶滅危惧種なのか? 市原尚士評」と「【提言】美術展DMを絶滅の危機から救うために 市原尚士評」のことを指しております。

今回は、DMと同じくらい重要な美術展チラシに関して、最新のニュースをお伝えするとともに、チラシの有用性をお伝えいたします。

何かの美術展を見に行くか、行かないか迷った時、私が判断材料にしているのは、DMやチラシの質が高いかどうかという点です。これはもう間違いない判断基準になります。

DMやチラシがダメダメで、足を運んで鑑賞したら良かったというケースはほとんどありません。もちろん、DMやチラシがかっこよくても中身がスカスカと言うケースもあるにはありますが、基本、チラシやDMの質は展示の質と正比例していることが多いです。年間5000以上にも及ぶ国内外の展示鑑賞を自らに課している私が言うのだから、間違いありません。

理由は簡単だと思います。チラシやDMに熱量をかける展示主催者は、当たり前ですが、展示にも極めて多量の熱量を注ぎます。気合の入った展示企画者は、どんな細部をも適当に済ますことはしないのです。展示もチラシも全力を注ぐ人だけが、見る者の心に本当の感動を与えることができるのです。

そして、良いチラシと言うものは、良いDMと同様、簡単には捨てられません。鑑賞から数年たっても、チラシを見れば、その展示で一番、自分が感動した作品のあった場所が脳内のスクリーンに映し出されます。

見た時に自分が感じたこと、感極まって号泣してしまったこと、感動しすぎて戦慄を覚え、思わず背筋が寒くなったこと等々、色々な思い出が瞬時によみがえってくるわけです。たかだか紙1枚、とあなどることはできません。タイムマシーンに乗るのと同じ機能を持っているのですから。

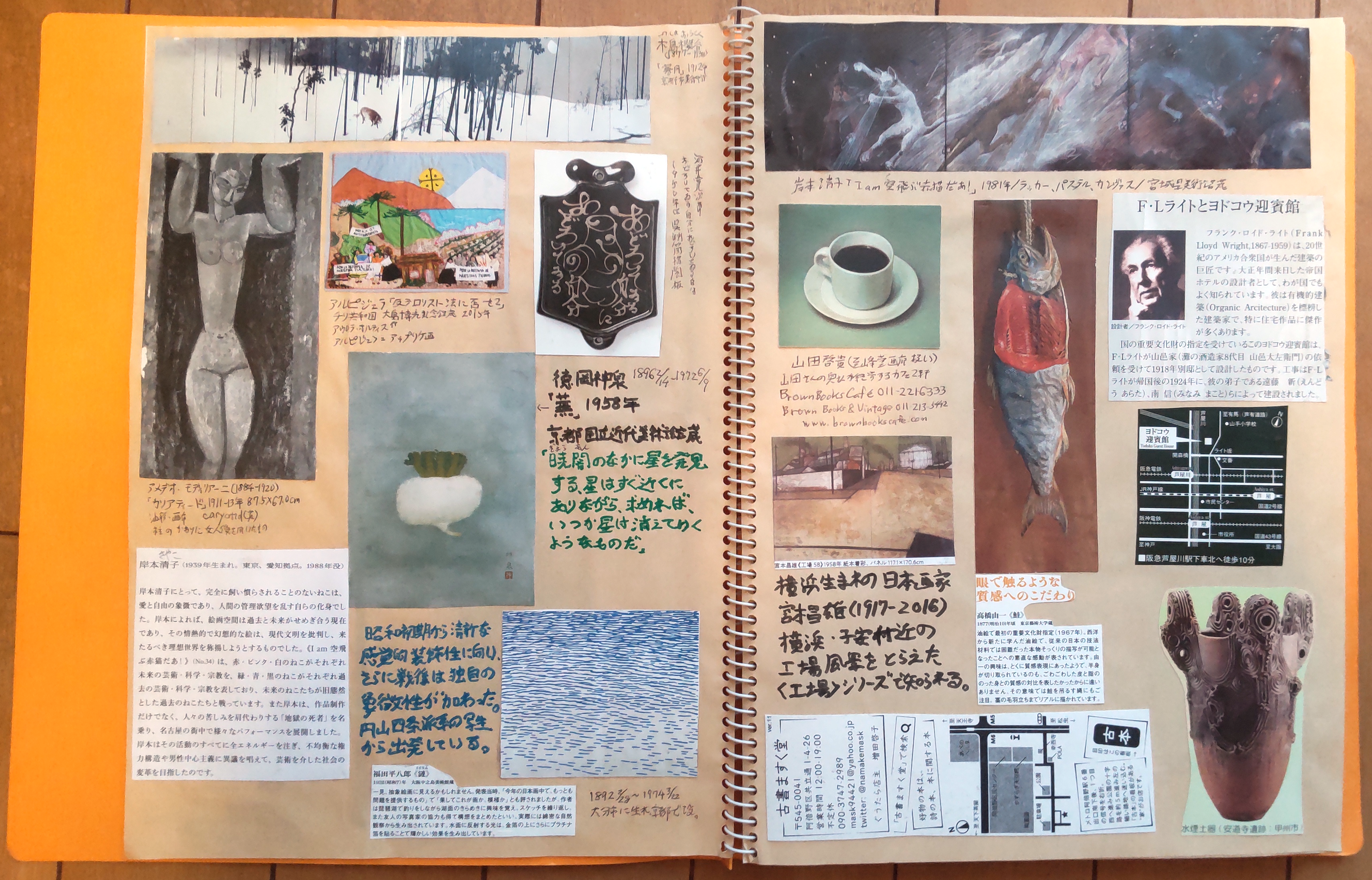

私の場合、人には見せない(見せられない)秘蔵のスクラップブックを作成し、そこに気に入ったチラシを貼っています。貼ると言っても、チラシそのものをすべて貼るわけではありません。気にいった作品画像を中心にチラシをはさみで切って、ペタペタと貼るのです。感覚的に言うと、好きなスタンプを押すように、チラシの画像を切り取って押印ならぬ“押貼”している感じです。

市原秘蔵のスクラップブックの表紙

作品の横には自分の考えたこと、感じたこと、疑問点をメモします。さらに、美術館の展示解説ですてきな文言を見つけたら、それもスクラップブックに貼った作品の横に書き記します。こんな作業を1〰2年も繰り返せば、誰だって立派な“美術通”になれること請け合いです。

特別公開!市原スクラップブックの内部

何しろ市販の本と違って、自分自身が感動した作品画像を能動的に集めているのですから、自身にアピールする力が段違いです。自分の思いと美術館側の学術的に正確な解説も書いているわけです。市販の本と比べると、知識を吸収する際の食いつき度が圧倒的に高いのが、このチラシを活用した自家製の画集(?)の良いところです。

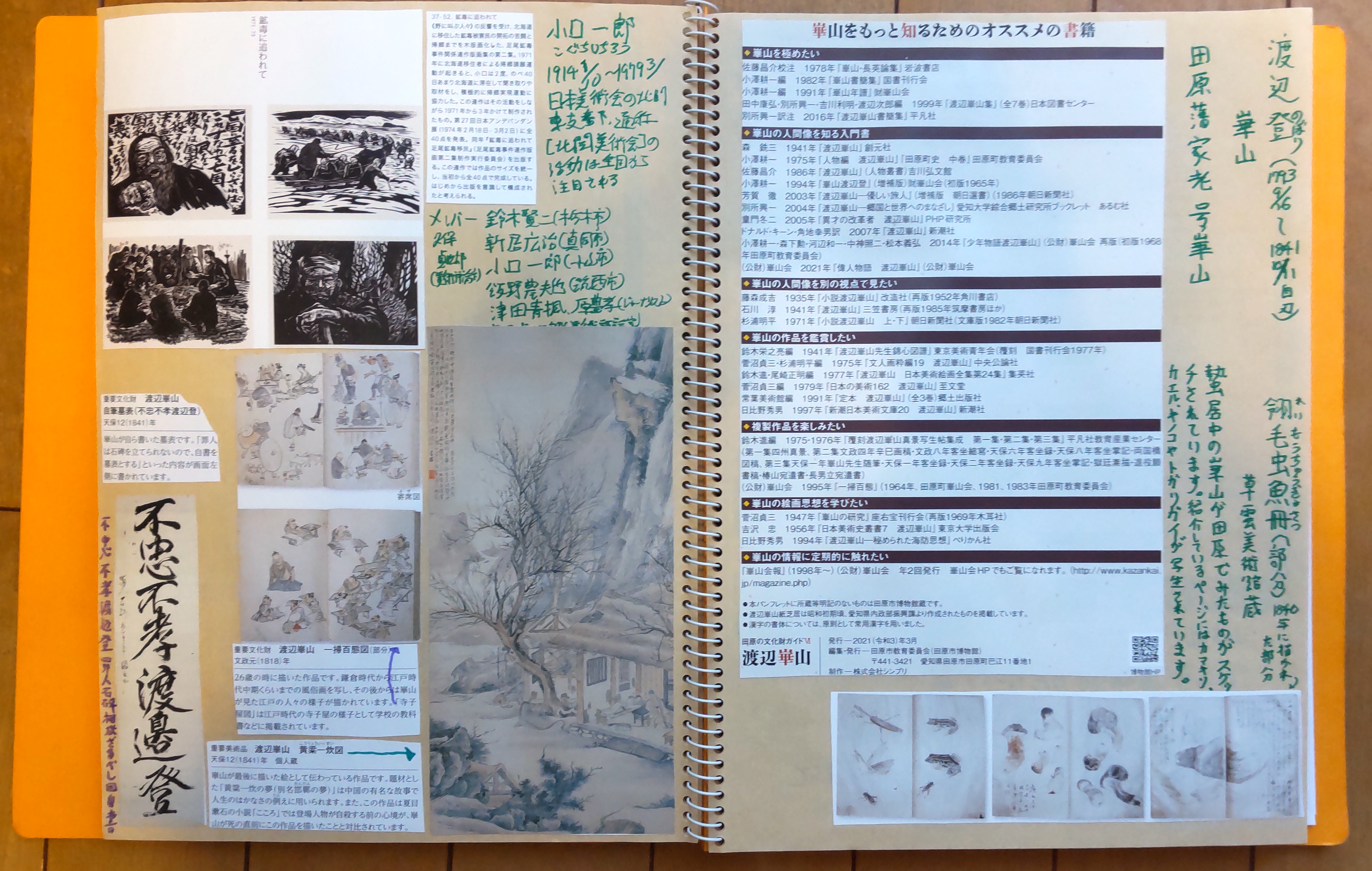

特別公開第二弾!渡辺崋山を簡便に学ぶためのコツがここにはある。小口一郎もね

そんなわけで、私はチラシの重要性を常々、考察してきたわけなのですが、自分が間違っていなかったことを確信させてくれる朗報が2025年2月に飛び込んできました。

「おちらしさんアワード2024~美術版~」の順位が発表されたのです!

その年に配られた全国の美術展のチラシから年間大賞を決めるイベントなのですが、その1位に選ばれた展示を見てびっくりしました。なぜかというと……。

時計の針をいったん巻き戻します。美術評論家連盟の会報24号が2024年12月16日にリリースされました。中身は【2023~2024 私のこの3点】と題する文章で、美術評論家連盟会員の各氏が、「この展示は素晴らしい」と評価した3つの展示を簡潔に紹介するというもの。

私、市原尚士があげた3つは、次の通りです。ダブりになりますが、自分の部分だけ、本稿に再掲します。

【2023~2024 私のこの3点】

◎市原尚士

山下紘加「玄」

2023年12月2日—12月28日

タカ・イシイギャラリー(東京都港区六本木)

虫のすだきがキャンバスの奥から幽かに聞こえてくる。葉擦れの音も。朝露にしとど濡れる。波しぶきが総身にかかってくる。にわたずみに己の未来が写って見える。自然の奇跡と今、ここで邂逅しているかのような絵画と向き合うことの喜びを満喫した。「東京藝術大学大学院美術研究科博士審査展2023」

2023年12月15日—12月21日

東京藝術大学大学美術館ほか(東京都台東区上野)

先端芸術表現の謝花翔陽による約30分のパフォーマンスが圧巻だった。美術とか演劇とか舞踏とか、そんなジャンル分けをすることがいかに無意味か! この世に生まれてきてしまった不条理をどうにかして突き破らんとする謝花の叫びに心が震えた。「ジャッカ・ドフニ 大切なものを収める家」

2024年3月16日—8月25日

高島屋史料館TOKYO(東京都中央区日本橋)

サハリン少数民族ウイルタの私設資料館「ジャッカ・ドフニ」(北海道網走市)。今はなき同館の所蔵資料をまとまった形で、しかも東京で公開するという、おそらくは最初で最後の試み。「中央」という意識が放つ腐臭を一掃する「辺境」の力強さに思わず涙を流した。

さあ、ここでもう一度、時計の針を進めて、現在の時点に戻りましょうか。実は、この「ジャッカ・ドフニ」展のチラシが、「おちらしさんアワード2024~美術版~」で第1位に輝いていたのです。

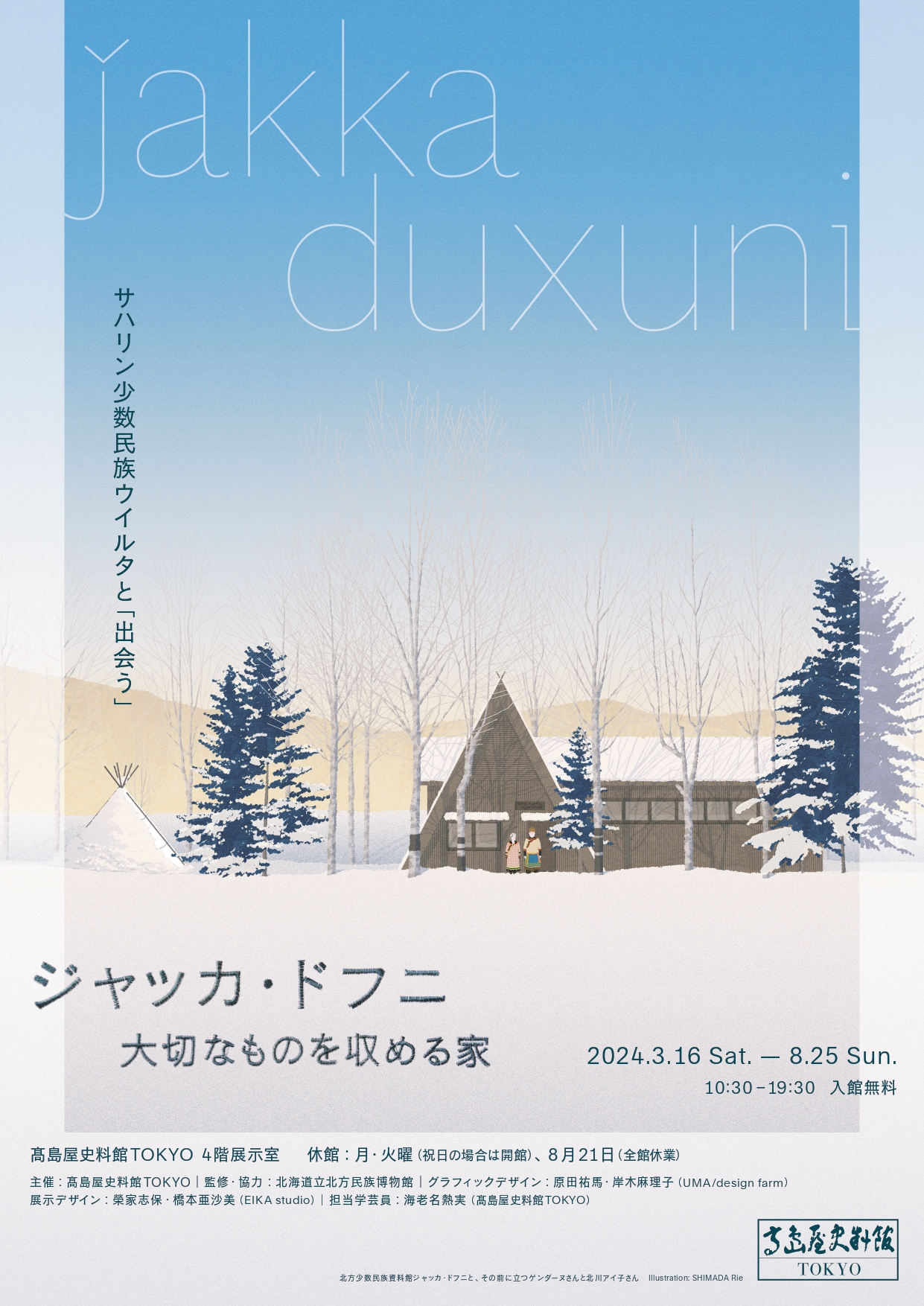

ジャッカ・ドフニ展のチラシ表面

ジャッカ・ドフニ展のチラシ裏面

念のため1位から10位を記載しましょう。

- 第1位 高島屋史料館TOKYO『ジャッカ・ドフニ 大切なものを収める家―サハリン少数民族ウイルタと「出会う」』

- 第2位 練馬区立美術館『生誕150年 池上秀畝―高精細画人―』

- 第3位 神奈川県立近代美術館『鎌倉別館40周年記念 てあて・まもり・のこす 神奈川県立近代美術館の保存修復』

- 第4位 BBプラザ美術館『明日への出発「関西の作家たちの交差点」「フランスの作家たちの物語」』

- 第5位 嵯峨嵐山文華館×福田美術館『君があまりにも綺麗すぎて ~福田コレクションの美人画~』

- 第6位 神奈川近代文学館特別展『帰って来た橋本治展』

- 第7位 東京オペラシティ アートギャラリー『宇野亞喜良展 AQUIRAX UNO』

- 第8位 BankART KAIKO『BankART Under 35 2024』

- 第8位 東京都現代美術館『坂本龍一 音を視る 時を聴く』

- 第10位 東京都現代美術館『開発好明 ART IS LIVE ―ひとり民主主義へようこそ』

この10の展示のうち、私は7つしか鑑賞していませんが、チラシのデザインはよく覚えています。いずれも、素晴らしい出来栄えだったと思います。ただ、偶然とは言え、「私のこの3点」にあげた展示のチラシが1位になっていることを知ってわがことのように喜んだ次第です。

そして、アワードに選ばれた10の展示を紹介する文章の中から、ジャッカ・ドフニ展の該当部分を読んで、何度も驚きました。展示を担当する学芸員だけでなく、デザイナー、イラストレーター、その他の関係者の全員が異常なと言ってもいいくらいの熱量をチラシに注いでいたことが分かったからです。

今回、高島屋史料館TOKYO館長で学芸員・海老名熱実さんから、1位受賞の喜びのコメントを「美術評論+」読者のために特別に書き下ろしてもらいましたので、全文を紹介いたします。

現在はなき「ジャッカ・ドフニ」を伝えるために、本チラシは、展示の要とも言える重要なものでした。どのように伝えるべきか、制作チームみんなで悩み続け、議論し、こだわり抜いてつくったチラシです。例えば、ウイルタ刺繍をヒントに、タイトル文字は刺繍で表現しました。人物の衣装は、拡大すると精巧かつ緻密な民族衣装の刺繍柄が現れます。また、白樺樹皮には剥がされた痕跡も表現しました。そして最終的に私たち制作チームのこだわりは、チラシの色校正をかつて「ジャッカ・ドフニ」が存在した網走の、真冬の雪景色の中で行う、というところにまで達しました。

このように、かつて網走の地に、ウイルタの人たちが暮らし、確かに「ジャッカ・ドフニ」が存在したことを、できるだけ丁寧に伝えようと心がけました。結果、多くの方の心の奥深くに届くチラシとなり、「おちらしさんアワード1位」をいただくことができて、とても嬉しく思います。このたびの受賞を励みに、引き続き、展示やチラシを通して、伝えたいことに真摯に向き合ってまいりたいと思います。

以上が、海老名さんの激アツの文章です。私はまったく展示にかかわったわけでもないのに、海老名さんの文章を読んで胸が熱くなりました。

科学的に考えたら、色校正を北海道網走市の雪原で行う必要性はまったくありません。ただ、人は科学だけで生きている訳ではありません。情念、情熱、パッション…何と呼んでも良いのですが、要するに作るものに血を通わせるためには、時として合理性のないことをせずにはおられないのが人間存在というものなのでしょう。

私も断然、「海老名派」です。色校正は網走の雪原でやりたいし、1枚の絵を見るためだけに30~40万円をかけて海外にも足を運びます。

やはり、私のような美術ジャーナリストにとって一番大切なのは「現場百遍」という姿勢です。現場にすべての問題と解答と今後の展望が潜んでいると信じて、どんなに面倒でも現場に足を運び続ける姿勢が重要です。

美術を愛し、学ぶために最も重要な現場は、日々の展示が行われている美術館やギャラリーです。この現場に足しげく通うことなく、批評を書いている方は「アームチェア・ディテクティブ(安楽椅子探偵)」と呼ばれても仕方ないでしょう。

海老名さんはチラシだけでなく、もちろん展示にも異常なまでの熱量を注ぐ方です。毎回、海老名さんの展示を拝見して、その姿勢には頭が下がりますし、「自分も海老名さんに負けないくらいの情熱を注いで取材をしなければいけないな」と大いに励みになっているのです。

専門書、学術書で「ジャッカ・ドフニ」のことを学ぼうとしても、なかなか私を含めた一般人には困難を極めます。一般展示という、大衆に向けた親しみやすい「メディア」のおかげで、どんな人が見ても楽しく理解できるのです。

結論です。展示もチラシもDMも情熱はありったけ注ぐべし!

(2025年2月24日19時48分脱稿)