1.はじめに

私が、タイトルに「20世紀から21世紀の現代美術へ」と付けた理由には、「虹の美術館」(2000~2005年)での検証作業の柱の一つが「20世紀の現代美術の検証」だったことにある。

今夏、20世紀末から21世紀初頭の「現代アート」の状況を知ることができる展覧会・芸術祭が、東京・名古屋・大阪・越後妻有(新潟県)で、同時期に開催されていたこともあり、一週間ほどをかけて、東京から大阪の間にある展覧会や芸術祭を見て回った。

そして、多くの展覧会や芸術祭の作品を見て感じたのは、人間主体の「西洋美術」を系譜とする作品表現が、現在も主流を占めているということだった。

今回、多くの作品の中で、人間の外(=外界)に目を向けた(=比重をかけた)、日本独自の21世紀の新しい現代美術(アート)の方向性を予感させる作品があったので、この機会に2作品について紹介したいと思う。

2.2025年「展覧会・芸術祭」(新潟~東京~名古屋~大阪)

20世紀末から21世紀につなげる「現代美術」とは、いったいどのようなものだろうか?

私は、それを探るために、9月末に国内の展覧会や芸術祭の見学に出掛けた。(以下に主なものを挙げる)

■「2025大阪・関西万博…大阪関西国際芸術祭」(大阪府)

■「国際芸術祭あいち2025」(愛知県)

■「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」(東京都)

■「藤本壮介の建築」(東京都)

■「六本木アートナイト2025」(東京都)

■「越後妻有アート フィールド 2025(大地の芸術祭)」(新潟県)など

今回の美術鑑賞の旅では、多くの作品を見たこともあり、作品ごとの感想は省くことにする。

特に、日本で紹介された現代美術(20世紀から21世紀を跨ぐ時代1989-2010)を再確認する展覧会としては、国立新美術館と海外の美術館(香港「M+」エムプラス)の連携企画として、ドリュン・チョン(香港のM+の副館長で日本の現代美術に造詣が深いキュレイター)らが参加した「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」(国立新美術館)があった。

ちょうど、私がコレクションする作家(ヨーゼフ・ボイス、クリスト+ジャンヌ=クロード、川俣正)や、「虹の美術館」での企画展の内容と重なる部分もあり、自分ごとのように感じながら作品を見ることができた。

また、今回、「大阪・関西万博」に行くこともあり、万博会場の大屋根リンクの設計を担当した藤本壮介の展覧会「藤本壮介の建築」(森美術館)を見ることができ、本物の建築作品とホワイトキューブとしての美術館で開催された展示の様子を、比較することができて良かったと思っている。

「時代のプリズ1989-2010…日本で生まれた美術表現」2025.9.3~12.8 ※パンフレット

「時代のプリズ1989-2010…日本で生まれた美術表現」国立新美術館※椿昇≪エステティック・ポリューション≫柳幸典≪ザワールド フラッグ&ファーム≫ 2025.9.29 撮影:本阿弥清

「時代のプリズ1989-2010…日本で生まれた美術表現」国立新美術館※クリスト≪アンブレラ1987≫ 2025年9月29日 撮影:本阿弥清

「時代のプリズ1989-2010…日本で生まれた美術表現」※川俣正≪トロント・プロジェクト1989≫国立新美術館 2025年9月29日 撮影:本阿弥清

-2025.7.2~11.9-※パンフレット-212x300.jpg)

「藤本壮介の建築…原初・未来・森」森美術館(六本木ヒルズ) 2025.7.2~11.9 ※パンフレット

※大阪万博≪大屋根リング・模型≫2025年9月28日-撮影:本阿弥清-300x225.jpg)

「藤本壮介の建築…原初・未来・森」森美術館(六本木ヒルズ)※大阪万博≪大屋根リング・模型≫2025年9月28日 撮影:本阿弥清

※大阪万博≪大屋根リング・模型②≫2025年9月28日-撮影:本阿弥清-300x201.jpg)

「藤本壮介の建築…原初・未来・森」森美術館(六本木ヒルズ)※大阪万博≪大屋根リング・模型②≫2025年9月28日 撮影:本阿弥清

大阪万博2025「大屋根リング」2025年9月25日 撮影:本阿弥清

大阪関西国際芸術祭 2025 図録 ※表紙・奥中章人作品

大阪万博2025≪奈良祐希Prayer Vessel≫2025年9月25日 撮影:本阿弥清

「六本木アートナイト2025」六本木ヒルズ、東京ミッドタウン他 2025.9.26~28 ※パンフレット

「六本木アートナイト2025」六本木ヒルズ、東京ミッドタウン他≪小野海Prism Aureola≫ 2025年9月28日 撮影:本阿弥清

「六本木アートナイト2025」六本木ヒルズス≪ルイーズ・ブルジョワ 2003年作品ママン≫広場でのパフォーマンス≫ 2025年9月28日 撮影:本阿弥清

越後妻有夏秋2025年 ※パンフレット

越後妻有夏秋2025年≪前山忠「視界」≫2025年9月28日 撮影:本阿弥清

「国際芸術祭あいち2025…灰と薔薇のあいまに」 愛知芸術文化センター他(2025.9.13~11 ※パンフレット

「国際芸術祭あいち2025…灰と薔薇のあいまに」 愛知芸術文化センター≪入口のムルヤナ作品≫ 2025年9月24日 撮影:本阿弥清

3.奥中章人の大阪万博2025≪Cocooner≫と深澤孝史の越後妻有2025≪アケヤマ≫の作品について

特に、今回の美術鑑賞の旅で、私が感銘を受けた作家・作品に、奥中章人「Cocooner」(大阪万博2025)と深澤孝史「アケヤマ」(新潟妻有…大地の芸術祭2025)がある。

奥中章人による「大阪万博2025」の会場に設置された作品は、奥中の良き理解者でもある南條史生(美術評論家・キュレイター・N&A代表)にとっても、「大阪関西国際芸術祭」(2025年4月11日~10月13日)の目玉になると確信したに違いない。

実は、万博会場内には、「大阪関西国際芸術祭」として21個のパブリックアート(野外彫刻及び壁画)が展示されており、私が会場で見た奥中の作品以外の印象は、大阪万博の会場の風景に寄り添うのではなく、存在感を誇示した20世紀型の、西洋美術らしい人間中心主義の流れをくむ「現代美術」が多かったように感じた。

しかしながら、奥中の球体(楕円)の形をした作品「Cocooner」は、風によってやさしくゆらぎ、太陽の光を帯びて虹色に輝く仕掛けは心地よく、作品の内部に人間が入ることも、ゆれる半透明フィルムに触れることも、床に敷かれたマットレス状の厚いフィルム(水が注入されたもの)で寝転ぶこともできる秀逸な作品だった。

私には、石子順造(美術評論家)が晩年に傾倒した丸石(丸石道祖神)の球体の世界とつながって見え、さらに半透明フィルムの表面が光り輝く虹色のグラデーションは、美術家の靉嘔(アイオー)の可視光線(虹色)を使った作品や、作品「フィンガー・ボックス」の触覚の仕事を彷彿させるもので、20世紀と21世紀美術をつなぐ作品に見えてならなかった。

靉嘔は、視覚表現により「虹の作家」として知られているが、実は五感の全てを作品化した作家で、21世紀型の新しい奥中章人の視覚・触覚の作品づくりとつながる「環境芸術」の作家と思うのだ。

「2025大阪・関西万博」2025.4.13~10.13 ※パンフレット

「大阪万博2025」 奥中章人作品①≪Cocooner≫

「大阪万博2025」 奥中章人作品②≪Cocooner≫2025年9月25日 撮影:本阿弥清

「大阪万博2025」 奥中章人作品③≪Cocooner≫ 作品内部に入り説明を受ける。右が奥中章人氏で左がH君 2025年9月25日 撮影:本阿弥清

一方、深澤孝史は、奥中章人と同様に21世紀初頭から作家活動を開始した美術家だ。

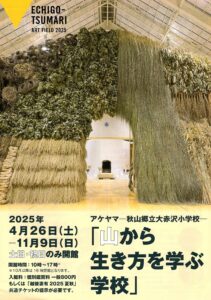

深澤孝史がディレクションした「アケヤマ…秋山郷立大赤沢小学校」(新潟県津南町)は、「大地の芸術祭」の総合ディレクターでもある北川フラムが、「大地の芸術祭2025」(2025年4月26日~11月9日)で、最も期待していた作品だったに違いない。

20世紀美術とは、「美」を平面に描いた絵画や、造形力を追求した立体彫刻が主流の時代で、表現方法では、「見る」という行為の「具象」表現を経て、「知る」行為としての「抽象」表現へと拡大多様化していき、さらに20世紀末には「カタチ」を無くした(最小限にした)ミニマルなアート作品へと大きく進化していった時代だ。

国内では、1960年代後半に、静岡の<幻触>メンバーが、東京の仕事場から家族が暮らす静岡に定期的に帰ってきた石子順造と、夜を徹して話し合われたこととは、「想像力の問題」(サルトル)や「眼の精神」(メルロ・ポンティ)や「存在と時間」(ハイデガー)と美術との関係性だったと、生前の小池一誠(<幻触>主要メンバー)が私に語ってくれた。

そして、1960年代末に<幻触>メンバーから生まれた作品群が、その後の<もの派>作家の作品づくりに大きな影響を与えていたことは、紛れもない事実だといえる。

特に深澤孝史の作品は、自らが造形的な「美」を創造するではなく、20世紀美術の命題でもあった「存在と時間」を、悠久の時間のなかで共存してきた自然と人間の関係性に目を向け、「風土」といったゲニウス・ロキ(地霊)やバナキュラー(土着)なもの(事物)を拾い集め再評価することで、新しい美術の形として昇華させたかったと私は思うのだ。

石子順造が、晩年、悠久の時間の中から民衆によって生まれた甲府盆地に数多く点在する丸石(丸石道祖神)に「美」的な意義を見い出したように、深澤がめざした方向性も同じであったに違いない。

深澤孝史「アケヤマ…秋山郷立大赤沢小学校」【越後妻有夏秋2025年】 ※パンフレット

深澤孝史「アケヤマ…秋山郷立大赤沢小学校」【越後妻有夏秋2025年】※入口看板 2025.9.28 撮影:本阿弥清

深澤孝史「アケヤマ…秋山郷立大赤沢小学校」【越後妻有夏秋2025年】 ※室内展示 2025.9.28※前山忠さん 撮影:本阿弥清

深澤孝史「アケヤマ…秋山郷立大赤沢小学校」【越後妻有夏秋2025年】 ※室内展示 2025.9.28 撮影:本阿弥清

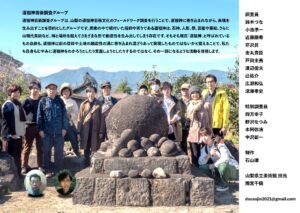

「道祖神リプレゼンテーション」山梨県立美術館 2021.12 写真データ ※深澤孝史氏作成

さらに、奥中の作品「Cocooner」では、来場者や万博ボランティアらに対して「作品内部の体感ツアー」が定期的に行なわれ、また、深澤の作品「アケヤマ…秋山郷立大赤沢小学校」では、地元住民の参加とともにワークショップや公開制作などの、さまざまなイベントが仕掛けられている。

そこには、靉嘔がニューヨーク時代に参加した<フルクサス>活動と連動した「ハプニング」(アラン・カプロー)が、関係性の美学の出発点であったように、その発展的な形として深澤によつて生まれたのが、山村集落の「暮らし」と「学校」を組み合わせた作品で、私には「ソーシャリー・エンゲージド・アート」の一つの試みだと思うのだ。

実は、奥中章人と深澤孝史の二人は、静岡大学の先輩後輩の関係にあり、白井嘉尚(現静岡大学名誉教授、美術家)から美術教育を受けていた。

特に、奥中と私は、「虹の美術館」時代から交流があり、「虹の美術館」という地方(静岡)の活動から生まれた靉嘔・石子順造・グループ<幻触>との関係が、奥中や深澤にもつながっていると私は思えてならない。

20世紀の「現代美術」とは、大都市(東京圏や大阪圏)で多くの作家・作品が開花した時代だったが、21世紀には、自然(地球環境)と人間が密接に関係性を持つ地方の活動にこそ、美術の新しい方向性が見えてくると私は思うのだ。

そして、私にとっては、奥中章人による大阪万博2025≪Cocooner≫と深澤孝史の越後妻有2025≪アケヤマ≫の2つの作品に出会えたことで、21世紀という新しいミレニアムな時代のアートの始まりを予感させるものとして、清々しい気持ちで一週間の美術観賞の旅を終えて帰ることができた。

20250925-※奥中さん、長谷川靖君らで作品室内案内-撮影:本阿弥清-300x225.jpg)

奥中章人「Cocooner」(大阪万博2025)20250925 ※奥中さんから作品室内で説明を受ける 撮影:本阿弥清

深澤孝史「アケヤマ…秋山郷立大赤沢小学校」【越後妻有夏秋2025年】※1階倉庫展示・ワークショップにも活用されるスペース 2025.9.28 撮影:本阿弥清

なお、今回の【20世紀から21世紀の「現代美術」へ…大阪万博2025≪Cocooner≫奥中章人/越後妻有2025≪アケヤマ≫深澤孝史】は、私が【Facebook本阿弥清】に書いた文章(2025年10月24日)を修正・加筆して掲載したものです。【Facebook本阿弥清】 https://www.facebook.com/kiyoshi.honnami/