1972年、グラフィックデザイナーの河野鷹思(1906~1999年)が創設したギャラリー5610でアメリカ・ロサンゼルス在住のIma Kuroda(イマ・クロダ)さんの写真展 “Street Life”を鑑賞してきました。このギャラリーは、東京・表参道にありながら、緑に囲まれた落ち着いた雰囲気です。表参道方面に足を運んだ時は、必ず鑑賞にうかがうようにしています。

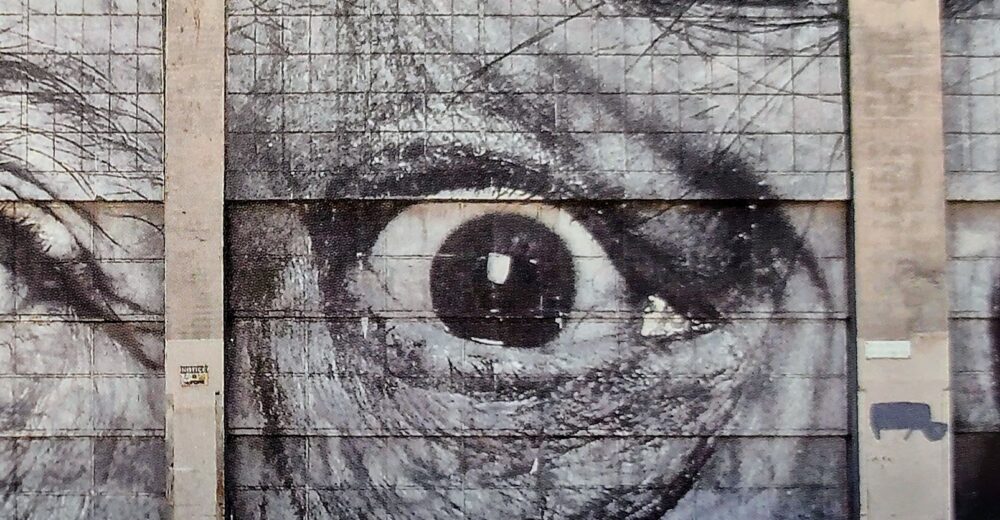

Los Angelas,California,USA,2014(部分)

2007年から2024年にかけて、クロダさんが、世界各地で撮影したグラフィティ、ストリートアートの数々が生き生きと映し出されています。70点弱の作品を鑑賞していた時にびっくりしました。筆者がこれまで世界中で見て来たグラフィティのいくつかがあったからです。

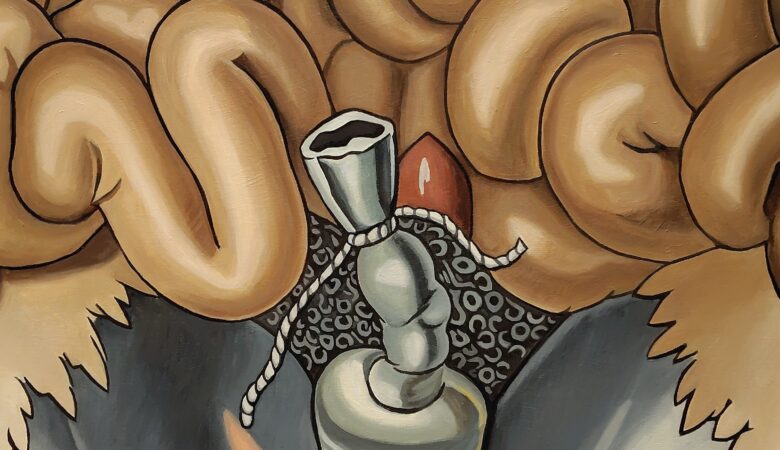

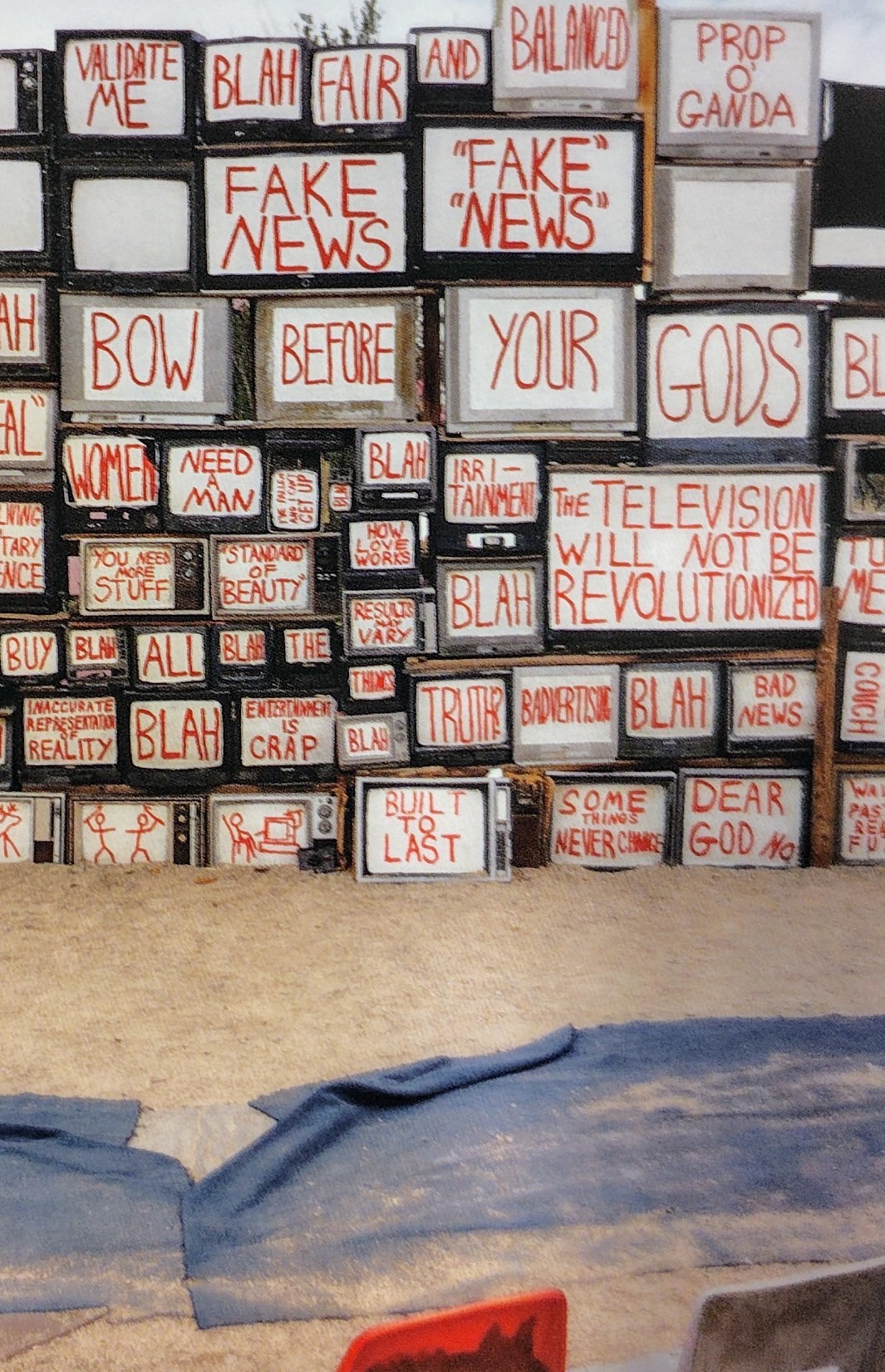

クロダさんが撮影したのはアメリカですとロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴ、ダラスなどの諸都市。アメリカ以外の国ですと、ドイツ・ベルリン、スペイン・バルセロナ、デンマーク・コペンハーゲン、ポルトガル・リスボン、フランス・パリ、トルコ・イスタンブールといった国々になります。

Istanbul,Turkey,2024(部分)

会場内で展示された写真を一冊にまとめたカタログが販売されていたので、早速、購入しました。その中に記載されていたステートメントがあまりにも素晴らしかったので、クロダさんの許諾を得た上で全文を紹介します。

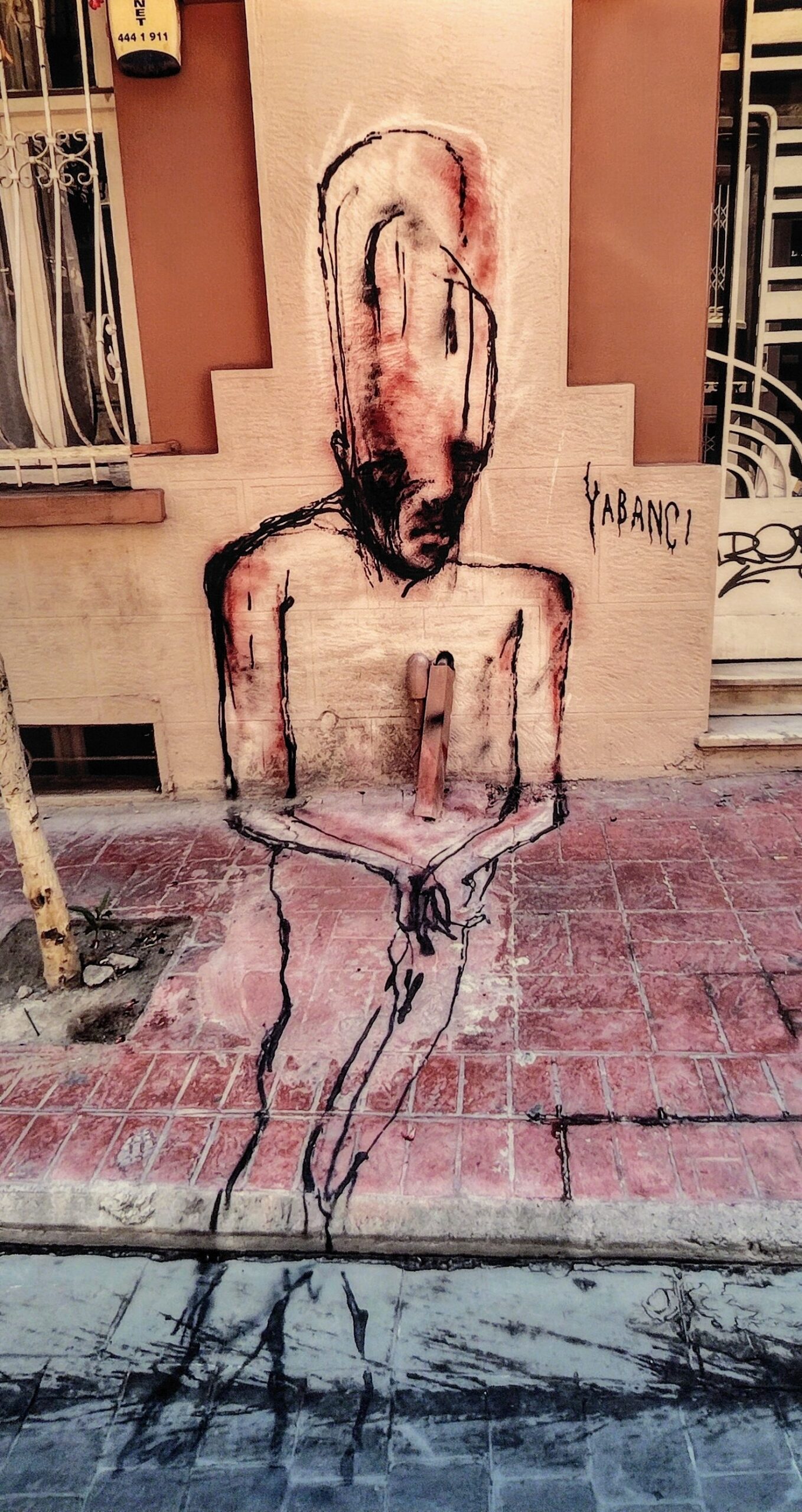

2007年、ロサンゼルスの古着屋で働いていた頃、店の外壁に、ミニスカートのお婆さんが突然描かれていることに気付いた。その異様な雰囲気と皮肉たっぷりの キャッチフレーズに目を奪われた。店主によると「バンクシーだよ」と。その頃、バンクシーは知る人ぞ知る存在で、私自身もその時まで、ストリートアート自体に全く気付いていなか った。それからは、街が異なって見えた。ストリートアートが、怒り、悲しみ、希望を、「私はここにいる」と訴え始めた。 ある日、古着屋の壁が、お婆さんからファーストフードを運ぶ猿人に変わっていた。バンクシーのアメリカ文明批判か?しかしそれもまたペイントするネズミの悦びに変わった。次々と自身の絵を塗り替える、その行為自体が、アートマーケット批判のようだった。 ストリートアートは、いつ消されるか、上書きされるかわからない。今、ここでしか見ることのできない、一期一会のアート。新鮮な感覚を得た。世界のストリートで出会ったアートを記録し始めた。

会場内に、クロダさんが在廊していたので、「ベルリンのも、パリのも、ロスのも、私も昔見たことがあります」から会話が始まりました。クロダさんは東京都出身の日本人女性です。慶應義塾大学文学部卒業後、2004年から米国ロサンゼルスに在住し続けているのだとか。

Slab City,California,USA,2019(部分)

一時、ハリウッドのエンターテイメント通信社で写真の仕事をしましたが、その後は個人的に写真を撮りながら、翻訳やアナリストなど多岐に渡る仕事を営み、生活しているそうです。

Berlin,Germany,2014(部分)

クロダさんにグラフィティを始めとするストリートアートの利点を尋ねると、至極真っ当な回答が返ってきて、とてもうれしくなりました。「誰もが目にできる(アクセスできる)アートであること」という点を第一に挙げてくれました。

確かにクロダさんの言う通り。最近の美術館は日本でもアメリカでもヨーロッパでも結構、入館料が高くてびっくりすることがあります。また、そもそも敷居の高い雰囲気が何だかおっかなくて行きづらい人々や、金銭的な余裕がなくて中に入れないという方もいらっしゃいますよね。彼女の言う通り、誰もが気軽にアクセスできるアートという視点は非常に重要です。

クロダさんが続いて指摘したのは、ステートメントでも言及していた「一期一会的な特別な感覚をストリートアートから得られる」という点でした。作品がいつ無くなってしまうか、塗り替えられてしまうか分からないことに、寂しさと同時に、一期一会の感覚を得るそうなのです。

これは筆者も常に痛感しています。1か月前にあった素晴らしい作品が、今日見に行ったら、影も形もないというのはよくあることです。都市が新陳代謝を繰り返す中で、ストリートアートという“皮膚”も常に剝がれ、新たに生まれるというサイクルを繰り返しているのです。

クロダさんが最後に挙げてくれたのが、ミュージアムの永続性とは対極にあるように思えるストリートアートの特性でした。あまりにも素晴らしいお言葉だったので、これもそのままご紹介しましょう。

「これまで沢山のアートを美術館やギャラリーで見た中で感じられたのは、キューレートされた、守られたスペースにある永続的な感覚でした。それとは異なる、この生と死にも似た、永続するものはこの世に何もないのだという感覚。ストリートアートと遭遇したその瞬間にしか感じられないものを愛おしいと思うようになりました」

筆者もクロダさんと全く同じ思いです。クロダさんが記録した写真に登場する作品、明日には消えているかもしれません。いえ、すでに無くなっているものも多いでしょう。でも、その作品を見た時の感動は自分の中に永遠に残ります。そして、同じ作者が世界中で作品を昔も、今も描いているケースもあるのです。

確かにAという場所の作品は消されても、その5年後、10年後、まったく違うBという地点に新たな作品が生まれているのです。筆者が海外旅行に足しげく通うのは、ストリートアートをたくさん見たいというのも大きな要因の一つです。

日本国内にはあまりにも数が少ないから、海外に行くしかないのです。そして、貧すれば鈍するの例えの通り、国内においては数が少なければ(=貧すれば)、質が低くなる(=鈍する)のです。そのように作品が“貧鈍”なせいもあってなのでしょうか、我が国においては、グラフィティやストリートアートは、ただの犯罪行為、迷惑行為という視点でしか捉えられていません。

海外では「Protecting Art in the Street」(Dokument Press)なる書籍が刊行されるなど、ストリートアートやグラフィティの法的な観点からの保護を訴える動きは多く出ています。我が国では、現在でも、「ただの落書きでしょ?」という認識でしか捉えられていないのが本当に口惜しいです。

クロダさんの作品を鑑賞していて、筆者は過去30数年、様々な国・地域で出合ったグラフィティの数々を思い出していました。クロダさんが写真を撮るように、筆者も写真を撮り、文章を綴っていこうと思います。それにしても、日本でのストリートアートの地位向上はいつになったら実現するのでしょう。日暮れて途遠し、です。(2025年11月16日21時47分脱稿)