東京大学が2025年10月17日付で「遺骨返還等タスクフォースの設置について」と題する発表を公式HP内で行いました。このタイトルは間違っていますね。正確に言えば「東京大学による先住民族の遺骨持ち去りに対するお詫び」とするべきでしょう。タスクフォース(専門チーム?機動部隊?)なる意味不明の横文字の組織を設けたことは、大学組織内の話であって、骨を持ち去られたアイヌの人々にとっては、東京大学が過去の蛮行を初めて公式に謝罪するという点こそが重要なのですから。

謝罪を評価する声があることは筆者も知っています。しかし、この発表の仕方がずいぶん一方的なものだったので、素直に評価できないというのが筆者の本音です。新聞報道によりますと、アイヌの当事者に対して、直接、面会の上、謝罪をしたわけではなく、単純にホームページ内の一記事としてアップしただけの話だったからです。

謝罪を評価する声があることは筆者も知っています。しかし、この発表の仕方がずいぶん一方的なものだったので、素直に評価できないというのが筆者の本音です。新聞報道によりますと、アイヌの当事者に対して、直接、面会の上、謝罪をしたわけではなく、単純にホームページ内の一記事としてアップしただけの話だったからです。

さて、読者の皆さんにお尋ねします。あなたが誰かにお詫びをするとして、ご自身の公式HPに謝罪の文章をアップしたから、それで万事OKだと思いますか?

いえいえ、そんな訳はありませんよね。相手があなたの公式のHP内の謝罪文に気が付くのに1年、3年、いや10年かかるかもしれませんし、そもそも全く気が付かない可能性だってあります。きちんとご自分の謝意を表明したい場合は、どんなに苦しくとも、つらくとも当事者である相手方(ここではアイヌの方々)に直接、面会の上、詫びを入れるのが常識でしょう。

しかも、この発表を読むと、かなりの違和感を抱きます。「研究の一環として、国内外の先住民族の遺骨を収集・保管し研究調査に用いてきた歴史」があるとした上で「これらの行為の中には、先住民族の方々のご意向に十分配慮することなく行われたものが含まれ、先住民族の方々の尊厳を深く傷つけ」たと述べます。最後に「本学はこの事実を厳粛に受け止め、真摯に反省し、ここに心よりお詫び申し上げます」と締めくくるわけですが、具体性のある記述がほとんど何もない点がおかしいです。

謝罪をするに至ったということは、大学側として何らかの内部調査等を行った結果、明らかに問題があったから謝罪をしているのでしょう。そうであれば、少なくとも2025年の現時点で分かっていること、分かっていないことをアイヌの皆様に対して情報開示するのが筋でしょう。

ところが、この発表では「既に調査を開始しておりますが(遺骨の)保管期間が明治期から今日に至るまで長期に及んでいることから、記録が不十分な場合があります。そのため、精査には時間を要する見込みです。しかし、調査の結果については適宜発表していく予定です」と述べるだけにとどまっています。

東京大学は、この発表で二回、論理的なすり替えを行っていると思います。1点目は先ほども述べた通り、「謝罪」の2文字を件名に含めるべきところを「タスクフォース設置」にしている点です。2点目は、遺骨を遺族の方々に返還するのか否か? 返還するのであれば何年以内に返還するつもりなのかという最も重要な情報については何も言及せず、ただ単に「調査は時間がかかるけど、適宜、結果は発表する予定」という所信を一方的に披露している点です。これは、遺骨を奪われた子孫の方々はまったく納得できないでしょう。

遺骨は可及的速やかにお返しします、というメッセージがない以上は、これは謝罪の名に値しません。速やかに返還するために東京大学がどのような努力を行うのか、そして、現時点で分かっていることと分かっていないことは何なのかを洗いざらい子孫の方々にお伝えしない限り、彼らはこのHPの記載を謝罪とは受け取れないでしょう。

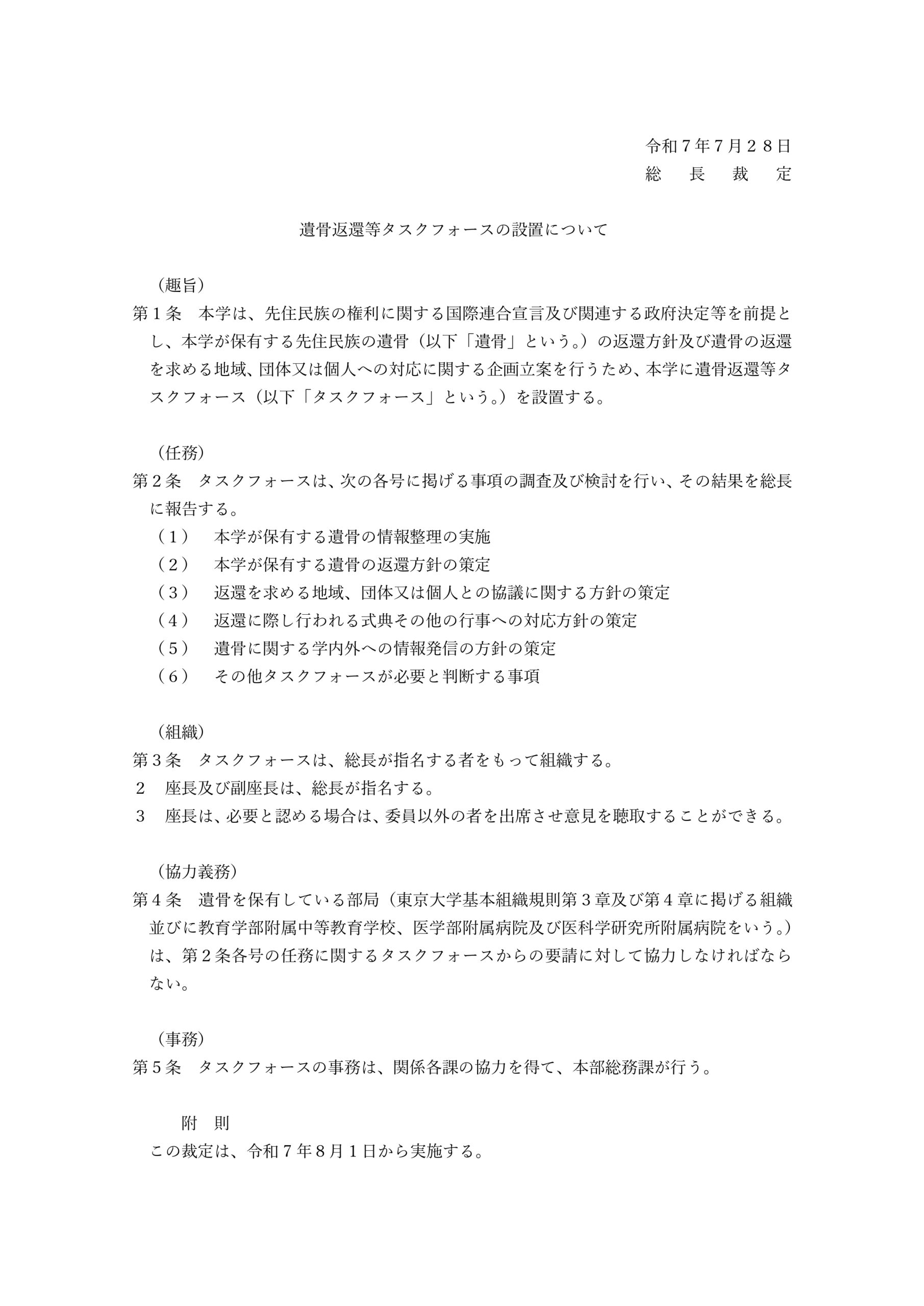

2025年7月28日に「遺骨返還等タスクフォースの設置について」と題する総長裁定を東京大学は出しています。この第二条には、「本学が保有する遺骨の返還方針の策定」がこのタスクフォースなる組織の任務の一つとして掲げられています。常識的に考えれば、このタスクフォースは将来的に遺骨を子孫の方々に返還すると信じたいところですが、10月17日の公式HP内では、「遺骨を返還します」と記載がない以上、「タスクフォースが時間をかけて諸々、調査した結果、●●の理由から、遺骨は返還できません」という結論に達してしまう含みを残しているということです。「本学が保有する遺骨を可及的速やかに返還するためのスケジュール策定」とでも書いてあれば、東京大学は現段階で確実に遺骨を返還するつもりがあるのだなと読めますが……。

戦没者の遺骨の収集活動を政府が長年、継続してきたのはなぜでしょう?

戦没者の遺骨の収集活動を政府が長年、継続してきたのはなぜでしょう?

遺骨がない限り、肉親が死んでしまったという事実がどうしても受け入れられなかったからでしょう。

遺骨を巡っては、日本人の、日本人による、日本人のための収集は熱心に行ってきた一方で、アイヌ人骨への姿勢にそのような熱心さはまったくなかったと言っていいでしょう。

明治期のアイヌ指導者の一人、平村ペンリウク(1832~1903年)の遺骨は北海道大学医学部標本保存庫に存在していました。1933年10月20日、北海道大学医学部解剖学第一講座・山崎春雄教授らがペンリウクの墓から掘り出したのです。

ペンリウクの子孫である土橋芳美さんは2017年に刊行した詩集「痛みのペンリウク」(草風館)の中で、ペンリウクの遺骨が土橋さんに語り掛けてくるという形式の作品を著わしました。同書59~60ページから引用しましょう。

わしらは死者の国に

いるべき者なのに

墓を掘られ

永遠の眠りを覚まされ

彷徨っている

生きている人間に

「人権」とやらがあるのなら

わしら遺骨とて

あえて

言葉にするなら

「遺骨権」というものが

認められてもいいのではないか

わしでいえば

ただピラトリの土に

戻してほしいという権利だ

たかだか

一万だ

二万だという

少数民族の

われわれアイヌの

骨をよくも集めたものじゃ

一〇〇〇余体以上もな

これではウタリ(同族)の墓は

どこも空っぽになるであろうよ

いかがでしょうか?

このペンリウクの当然の怒りを聞いて、シャモ(和人)である我々はどのように応答すればよいのでしょうか?

大学のみならず、美術館、博物館などいわゆるミュージアム全般の喫緊の課題は「デコロナイゼーション(脱植民地化)」です。学術界の俊英たちによる優れた論文を載せた「ファシズム期の人類学 インテリジェンス、プロパガンダ、エージェント」(風響社)の中で国立民族学博物館の飯田卓教授(人類学)が書かれた文章は、学術界及び、すべてのミュージアムに携わる人間にとって、肝に銘じておかなければならないメッセージでしょう。

特に東京大学の遺骨返還等タスクフォースの皆さんにも本書は熟読してほしいので、飯田教授の文章のごく一部をご紹介します。同書285ページより。

植民地主義の価値観を支えるうえで、また植民地経営を円滑におこなううえで、学術はおおいに貢献した。そしてそのことによって、研究者の増加と研究費の増大を図ってきたことは否めない。しかし、だからといって過去を正当化することは許されない。人類学や民族学のような「役に立たない」と思えるような学問でさえ、戦争機械と化した国家への協力によって発展してきた事実を直視しなければいけない。そのうえで、植民地の遺制にいまも苦しみつづけている人たちに対してなにができるか、考えつづけていくことこそが学術の務めであろう。

さて、東京大学の「遺骨返還等タスクフォースの設置について」にまた戻りましょうか。この文章の冒頭の方に、東京大学は恥ずかしげもなく、このような自己規定を披露します。

東京大学は、1877年の創設以来、日本を代表する大学として、科学技術の進歩に寄与し、近代日本の発展と歩みを共にして参りました。

この一文の後に、“謝罪”部分が続くので、読み手としてはかなりの違和感を覚えざるを得ません。東京大学がご自身を「日本を代表する大学」とうぬぼれるのは、どうぞご勝手にやってくださいな。しかし、その強烈なプライド、自負心は骨を奪われたアイヌの子孫の方々に何か関係がありますか?

「近代日本の発展と歩みを共にして」きてしまったからこそ、戦争機械と化した国家と協力、いや、協力どころか同一化してしまったわけでしょう。植民地主義的な価値観を全開させながら、アイヌの人骨を標本扱いするような植民地主義的な価値観を内在させながら、東京大学は日本を代表する大学として発展してきてしまったわけです。その真っ黒な歴史に対して真摯に反省しようという気持ちがひとかけらでもあるなら、アイヌの方々への謝罪を伝える重要な文章に、「東京大学は、1877年の創設以来、日本を代表する大学として、科学技術の進歩に寄与し、近代日本の発展と歩みを共にして参りました」というまったく余計な一文を書き入れてしまうはずもなかったでしょう。

国家の発展と大学の発展を同一視してしまうような考え方こそが、植民地主義的な価値観と直結していることを聡明なはずの東京大学の皆さんがなぜ分からないのでしょう。東京大学の皆さんに今、一番求められているのは、デコロナイゼーションだと確信させられました。

もちろん、東京大学だけが問題なのではありません。平村ペンリウクの遺骨を持っていた北海道大学や、沖縄・奄美から持ち出した遺骨を保管している京都大学などなど、東京大学と同様に「日本を代表する大学」が、やはり植民地主義的な蛮行を過去に行ってきているのです。

また、これは大学だけの問題でもありません。すべてのミュージアムに携わる人々が、デコロナイゼーションの視点を持たない限り、アイヌを始めとする先住民族の尊厳は冒とくされたまま、放置されることになってしまいます。

筆者は東京大学にこう提案したいです。2025年10月17日付の「遺骨返還等タスクフォースの設置について」という発表そのものが、植民地主義的な視点を内在させた内容であったことを認め、デコロナイゼーションさせた、真に謝罪の名に値する発表を改めて行いませんか、と。(東京大学の発表文を何度読んでも納得が行かず、怒りの感情が湧き続ける1か月だった2025年11月19日18時00分脱稿)