1.はじめに

20世紀の「現代美術」とは、いったいどのようなもので、21世紀にはどのような姿であるべきだろうか?

私は、それを少しでも知りたくて、NPO法人「環境芸術ネットワーク」を設立して、2000年9月に私設「虹の美術館」を静岡市(旧清水市)にオープンさせた。

私には、2000年までにどうしても現代美術の実験場となる私設美術館を建設する理由があった。

それは、大げさかもしれないが、1000年代から2000年代のミレニアム(千年記)の、「美術(アート)」の過去・現在・未来のありようを探るためには、20世紀から21世紀を跨ぐように、私設の美術館をつくる必要を強く感じていたからだ。

そして、私が、美術館の名称を「虹の美術館」と付けたことや、NPO法人(非営利活動法人)で運営しようとした理由、さらに組織名に「環境芸術」という名を付けて活動期間を5年間と限定したこと、活動方針を「20世紀の現代美術の検証」「環境芸術の模索」「県内の優れた芸術活動の掘りおこし」の3つにした理由などについても、これから詳しく語ろうと思う。

2.靉嘔(アイオー)の作品との出会い

私が、大学(建築科)4年の冬(1977年)に、現代美術家の靉嘔(アイオー)の作品と出会わなければ、その後、私が「現代美術」と向かいあうことも、NPO法人を設立して私設美術館を自力で建設・運営することもなかった。

そのときに出会った作品とは、靉嘔の≪レインボー・ボルケーノRainbow Volcano「Rainbow Landscape」≫(1974年)で、東京都美術館で開催されていた「収蔵作品展-新収蔵作品を中心として」(1977年)で見た、2枚セットのシルクスクリーン(孔版画)だった。

当時、私は、幼なじみで共に建築家を志す友人のH君と二人で、上野公園内に新館としてオープンしたばかりの東京都美術館(設計:前川國男建築設計事務所)に立ち寄ったことから、私の運命が大きく動き出した。

前川國男は、当時、日本の建築設計界を代表する建築家の一人として、後にユネスコ世界遺産に登録されることになるル・コルビュジエ(フランスの建築家)の国立西洋美術館(東京上野)の設計に、坂倉準三、吉阪隆正とともに参加した実績を持ち、上野公園内では国立西洋美術館に隣接する東京文化会館や1975年にオープンした東京都美術館の設計も手掛けていた。

そして、偶然、美術館の展示で私の目に留まったのが、虹のグラデーションで彩られた「富士山」と見まがう作品で、その時、私の体に強い電流が走った衝撃は、今でも忘れることができない。

私は、幼少のころ、北陸の片田舎で育った。

北陸地方は、年間をとおして曇り空と雨が多い土地柄で、当時、太平洋側を指す言葉「表日本」に対して、日本海側は暗いイメージの「裏日本」と揶揄(やゆ)されていたことがあり、今はこのコトバも使われなくなった。

暗い印象が強い北陸の気候風土のなかで、一瞬、輝く時期や時間があった。

それは、晩秋の山々を覆う色とりどりに輝く虹色の「紅葉」の季節、冬の晴れた日の青空と白銀(雪)で覆われた大地の風景、日本海の海辺に漂う水蒸気が落陽とシンクロして霞(かすみ)がかかった、幻想的な淡い色の風景(ジェームス・タレルの夕暮の空の色にも近い景色)に出会えたときの感動だろうか。

また、私が、高校生のころに北アルプスの立山連峰と剣岳を縦走していたときに、尾根の山道の南側遠方にかすんで見えた孤高の富士山の容姿も、忘れることができない。

富士山は、日本を象徴する山であり、剣岳のようにゴツゴツとした尖った山容とは異なり、左右対称の優雅な姿を垣間見た私は、いつかは富士山と対峙したいと願っていた。

私は、そのような経験を経たこともあり、東京都美術館で出会った富士山の姿をした「虹のグラデーション」に彩られた作品≪レインボー・ボルケーノRainbow Volcano≫に、感動せざるを得なかったのかもしれない。

そして、私が1977年4月から勤めた設計事務所は、清水市(現静岡市)に本社を置く株式会社綜合設計事務所で、東京大学大学院丹下健三研究室で学んだ山梨清松が主宰する会社で、一時期、丹下健三が顧問をしていたこともあり、当時としては小規模ながら国内でもめずらしい、都市計画・建築設計・公園設計を広範にこなす設計集団だった。(山梨清松の結婚式では、丹下健三夫妻が媒酌人を務めている)

丹下健三は、東京大学を卒業した時に、同級生の浜口隆一と二人で前川國男建築設計事務所に就職しており、後に丹下健三が関係する設計事務所に私が就職したことや、評論活動で交流を持つことになる浜口隆一(後に建築評論家)との出会いも、東京都美術館が、私にとっての運命の始まりだったかもしれない。

靉嘔≪レインボー・ボルケーノRainbow Volcano≫1974年 ※シルクスクリーン

東京都美術館 外観ファサードと入口広場の写真

ニッポン偉人伝『丹下健三:時代を画すモニュメントをつくり続けた建築界の巨人』豊川 斎赫より nippon.com ※タイトルより

浜口隆一は、ヴァルター・グロピウス(バウハウスの創立者)夫妻が来日(1954年5月)した折に、伊勢神宮など案内役を務めた ※浜口隆一の残した遺品「写真」より

3.美術の中の「現代美術(アート)」の魅力とは?

22歳のときに、私を虜(とりこ)にさせた「美術」とは、いったい何モノなのだろうか?

「美術館」とは、一般的に少し敷居が高く非日常の世界にあって、商店街のショーウィンドウで何気なく見る美術作品と仮に同じ作品であったとしても、感じ方が違うのは、美術館に行くことが多い人にはお分かりだろう。

私が、靉嘔(アイオー)の作品≪レインボー・ボルケーノRainbow Volcano≫を、東京都美術館の展示室ではなく、雑誌やポスターなどの印刷物で見ていたとすれば、感動の度合いも違っていたに違いない。

美術用語では、「美術館」の空間のことを「ホワイトキューブ」と呼ぶことがあり、他の空間と異なり美術品の展示で最もふさわしい場所として、シンプルな室内空間を理想としているために使われる言葉だと思われる。

美術館は、20世紀以降、美術作品を飾る場所となる神聖な空間として、世界各地につくられるようになった。

しかしながら、「美術館」という存在は、人間社会において、「良い面」とともに人間の心理を突いた「嫌な面」を助長させる場所にもなりかねなかった。(一概に「嫌な面」と言ってしまうのも失礼かもしれないが)

日本国内の美術系団体によっては、作家に対して努力の証(あかし)として、展覧会の入選・入賞回数によって会友、会員などの位(くらい)を与えることで、作家のやる気を高めるなど、人間の心理をうまく衝くシステムを取り入れていることが多い。

これらの手法は、「美術」の世界に始まったことではなく、軍隊などで、隊員、少尉、中佐、大将などの序列を付けることで、士気を高めることや組織をピラミッド化して、多くの人間が集まった集団をコントロールし易くするメリットもあり、このシステムが絶対に悪いともいえない。

しかしながら、これらの「美術」に取り入れたスタイルは、世界的にみれば日本独自の慣習とされ、これに反して西洋における美術館のコレクションなどの選定では、革新的な表現などにより「美術史」に与えた影響に基づき、作家・作品を決めることが多いといえる。

実は、日本の美術館の多くは、戦後(1950年代以降)の、高度経済成長期から全国に一斉に造られるようになり、特に公立美術館では、「西洋美術」の制度を取り入れている場合が多く、著名な国公立美術館では、美術団体の格付けで収蔵作家・作品を選ぶことをあえて避けて、「美術史」的な観点で収集していることが多い。

私が、「現代美術(現代アート)」に魅かれた理由は、自由と創造の世界に生きようとした作家たちの中から、「西洋美術」に追いつき追い越せと孤高の道を選んだ作家が多く、そこには、生物の進化の過程で、人類がアダムとイヴとなって「イバラの道」を選んだように、権威に流されないように美術団体への参加を否定して、あえてマイノリティ(少数派)の道を選んだアーティストの中に、世界の「現代美術」と競い合う姿を垣間見ることがあったからだ。

私が靉嘔に直接会ったのは、靉嘔の作品に出会ってから10年ほど経過した1986年9月20日のことで、靉嘔がソーホー(ニューヨーク)にあるアトリエから一時帰国して、東京の自宅アトリエでのインタビューでのことだった。

靉嘔からは、当時、「西洋美術」の流れがパリからニューヨークに移っていたことやニューヨークの作家・作品の動向、「現代美術」とは見ることだけでは理解できないことがあることや、日本の美術との違いなどを聞くことができ、私が靉嘔の作品に出会った10年前の感動以来、私にとっては2度目の新しい発見(「現代美術」の魅力)を知ることになり、その日を境にして、人生をかけて「現代美術」を追いかけていこうと決意したのだった。

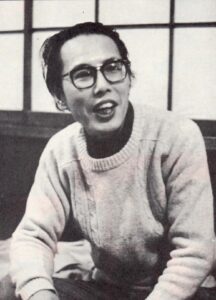

靉嘔アイオー(自宅アトリエにて)1986年9月20日 撮影:本阿弥清

季刊「デモ・アート創刊号」1986年12月

4.私の夢のスタートと「わたくし美術館」運動

私は、社会人になると、給料の一部を使って20代のサラリーマンでも買える、靉嘔の版画作品を収集したいと思うようになった。

また、私が大学生のころ、「現代版画センター」という組織が国内で誕生したことを、偶然、建築系月刊誌『新建築』で見つけたことも、作品を収集する追い風になってくれた。

「現代版画センター」(代表・綿貫不二夫)とは、1974年から1985年まで続いた、美術愛好家らに安価で作品を提供しようとした、版画を中心にした頒布会(はんぷかい)組織で、日本を代表する美術家を中心に約80人の作家(靉嘔、安藤忠雄、飯田善國、磯崎新、アンディ・ウォーホル、瑛九、大沢昌助、オノサトトシノブ、柏原えつとむ、加山又造、北川民次、木村光佑、草間彌生、駒井哲郎、島州一、菅井汲、関根伸夫、難波田龍起、野田哲也、林芳史、藤江民、船越保武、堀浩哉、堀内正和、宮脇愛子、ジョナス・メカス、元永定正、柳澤紀子、山口勝弘、吉田克朗、吉原英雄ら)の協力を得て、新作を中心に700点を超える作品を世に送り出している。

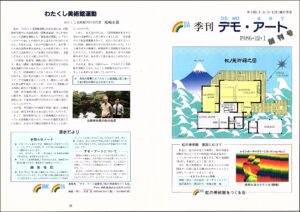

一方、「わたくし美術館」運動とは、従来の「美術館」概念(公立や企業などの組織・団体が建設するもの)とは異なる、個人が所有する美術コレクションを広く持ち寄って公開する場としてのわたくし「美術館」をつくろうという、後に日本独自の地方に広まった「芸術祭」の始まりを予感させる運動で、「現代版画センター」とリンクするものだった。

「現代版画センター」の設立と「わたくし美術館」運動を提唱したのが、当時、公立小学校の美術教員だった尾崎正教(1922~2001)で、地方での「芸術祭」元年となった「越後妻有アートトリエンナーレ<大地の芸術祭>」を立ち上げた北川フラムにも、少なからず影響を与えている。

尾崎正教(現代美術のコレクター&啓蒙家)は、生涯をとおして「現代美術」の普及に取り組んだ人物で、特に瑛九(エイキュ―)、靉嘔、磯辺行久らの作家・作品と尾崎が出会ったことで、「現代版画センター」や「わたくし美術館」構想が生まれたと語っており、実は私にとっても、靉嘔と磯辺行久との運命的な出会いを忘れることができない。

私は、サラリーマンになるとすぐに「現代版画センター」の会員になり、さらに尾崎正教の考えにも共鳴しながら、「現代美術」の作品を中心に、少しずつ版画を収集していった。

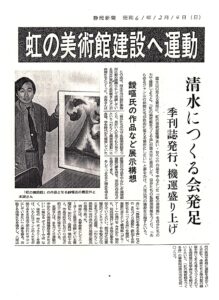

そして、「わたくし美術館」づくりの「夢」が現実的に動き出したのが、靉嘔の作品に初めて出会ってから10年ほど経過した1986年に、靉嘔と尾崎正教に初めて対面したことで、私が個人美術館づくりの「夢」を静岡新聞(地方紙)に語ったことが記事となり、「有言実行」というかたちで逃げることができない環境におかれたことも、私にとっては良かったと思っている。

1986年という年は、私設の「美術館」誕生を見据えたスタート元年であり、この年に靉嘔(9月20日)や尾崎正教(10月9日)と初めて会ったのことは、今でも忘れることができない。

私が、美術館の名称を「虹の美術館」と付けた理由も、理解していただけたと思う。

「虹の美術館」建設運動の記事 静岡新聞(1986年12月14日)

季刊「デモ・アート(創刊号)」1986年12月 ※表紙と裏表紙

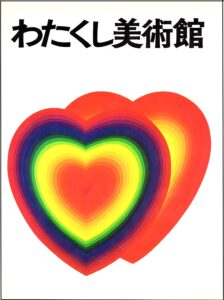

尾崎正教『わたくし美術館(第一巻)』文化書房博文社 1980年

5.「虹の美術館」実現までの14年間(その1)…「現代美術」と靉嘔の作品

私にとって、「虹の美術館をつくる会」の発足(1986年)から「虹の美術館」オープン(2000年)までの14年間は、土地・建物の確保や作品収集などの物理的問題とともに、「美術についての知識を高めること」や「美術館をつくる意義や使命を明確にすること」に、費やされた必要な時間でもあった。

私のスタートが、仮に、義務教育で学んだ「美術」の世界や、当時、地方で評価が高かった美術団体(日展や院展など)の作家・作品の絵画・彫刻などの収集と美術館建設にロマンをかけていたとすれば、資金力や組織力のない個人がチャレンジすることは無謀であり、実現の可能性は限りなく低かったといえる。

また、私が偶然にしろ、靉嘔(アイオー)というアーティストと出会い、さらに「現代美術」作家を支援してきた尾崎正教との出会いは、「現代美術」という領域が、未だに評価が定まっていない作家・作品が多いことで、低予算で作品が購入できたことも、私にとっては幸運だった。

私は、最初に購入した版画作品が、靉嘔の≪二つのハート≫で、当時、4万円で「現代版画センター」から購入できた。(この作品は、尾崎正教著書『わたくし美術館(第1巻)』の表紙を飾っている)

「現代美術」という領域は、直接、作品を自分の目で見て感じても、作品表現の本質を読み取ることは難しく、その難解さを解消するためには、「西洋美術史」は当然として、他分野の芸術はもとより日本の歴史文化・哲学・文化人類学・認知科学なども知る努力が必要であり、私にとっては、広い視野で物事を俯瞰(ふかん)する生き方ができたことも、非常にありがたかった。

特に、私が、「現代美術」に接して感じたことは、アイロニーという思想が通底していることだった。

「現代美術」におけるアイロニーとは、批判や反対を唱える「二項対立」の次元を越えて、その先にある人類にとっての未知の領域を開拓する精神が、20世紀に入ってからの「現代美術(現代アート)」には確かにあったと思う。

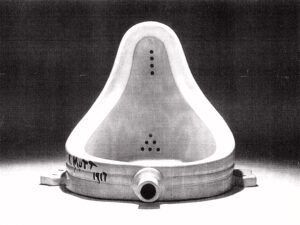

具体的には、レオナルド・ダ・ヴィンチが、「遠近法」を絵画表現に取り入れた15世紀のルネッサンス期から500年後にあたる、20世紀に入ってからマルセル・デュシャンが、既製品(レディーメイド)の男性用小便器を作品≪泉≫(1917年)として発表したように、新しい美術表現を切り開く魅力が「現代美術」には備わっており、私が「現代美術」を理解するまでに、14年という歳月が必要だったのだろうと思う。

落語のオチのような話になるが、私が22歳のときに人生を変えるくらいに感動を覚えた靉嘔の作品≪レインボー・ボルケーノRainbow Volcano≫は、実は、一般的に知られている「富士山」でも「虹色」でもないことが、靉嘔から後に聞かされたのだ。 靉嘔の話を要約すると以下のようなことだ。

「この作品については、見る人のほとんどが「富士山」というが、タイトルにあるように「火山」であり、美しい富士山を描きたくはなかったので、対(セット)で制作した作品≪Mt.Fuji 「Rainbow Landscape」≫は、上空から見た等高線の富士山を描いてみた。 また、多くの人は「虹」の作品というが、「可視光線」を描いた作品で、ピカソに追いつき追いこそうと考えた私は、ピカソが一生をかけて絵画表現で歩んだ道の「青の時代」「ピンクの時代」「キュビスムによる視覚表現をした時代」を、越えようと視覚を含む五感(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚)の全てでアート表現をやることを思いついた。そうすると、人生において、視覚表現を時間的に1/5のスピードで歩む必要があり、人間の眼に見える「可視光線」の色を一度に全て使って表現しようと私は考えて、1963年にニューヨークで宣言したときから、私自身は、絵画表現でオリジナルの構図を描くことをやめて、自分が好む他の絵や図や言葉などに可視光線の色を塗る(覆う)ことを宣言した」

靉嘔は「虹の作家」と呼ばれているが、日本代表作家として「ベネチアビエンナーレ」(イタリア)で発表した作品では五感を使った作品もあり、ニューヨークでは「触覚」の作品≪フィンガー・ボックス≫が有名とされ、1960年代からエンバイラメント(環境)を意識した作品づくりをした作家であることは、日本国内では未だに多くは知られていない。

ちなみに、対(セット)で描いた2つの作品≪レインボー・ボルケーノRainbow Volcano≫≪Mt.Fuji 「Rainbow Landscape」≫は、私がコレクションしていたこともあり、後に静岡県立美術館に寄贈したことで、美術館1階ロビーの展示スペースに飾られたこともある。

静岡県立美術館 1階ロビー ※(AY-O作品)展示風景 2012年 撮影:本阿弥清

『美術の歴史』美術出版社 1990年 ※表紙

マルセル・デュシャン≪泉≫ 1917年

『図説・種の起源』チャールズ・ダーウィン(東京書籍) 1997年 ※表紙

6.「虹の美術館」実現までの14年間(その2)…「美術」と「デザイン」について考える

私が、「デザイン」と「アート(現代美術)」は似て非なるものと思うようになったのは、丹下健三が一時期顧問をしていた設計事務所に35年間勤務したことで、建築以外にも公園設計などにかかわることも多くなり、さらに並行して仕事とは別に、「現代美術」の世界を追いかけていたことで気づかされたことだった。

特に「虹の美術館」づくりの構想を発表してから実現するまでの14年間、「デザイン」と「アート」の考え方の違いが徐々に分かるようになり、靉嘔以外で心に残る人物では、関根伸夫(美術家)、磯崎新(建築家・文筆家)、磯辺行久(美術家・環境計画家)、工藤晴也(モザイクオブジェ作家)との出会いが、私に「美術」と「デザイン」について、深く考える時間を与えてくれた。

4人の作家(関根伸夫、磯崎新、磯辺行久、工藤晴也)との出会いについて少し書こうと思う。

■【関根伸夫との出会い】

関根伸夫の作品≪位相-大地≫(1968年)は、戦後日本の「現代美術」が大きく飛躍する転換点となった重要な野外彫刻作品で、私にとっても大切な作品だ。

「現代版画センター」の主要作家の一人だった関根は、浜松市にあったギャラリー「アートデューン」で開催された巡回展(1980年代末)で、私が初めて会うことができた。

当時、私は、静岡県袋井市からの委託で「小笠沢公園」の設計にかかわっており、公園の入口に置くモニュメントの制作者として、私が市役所に推薦したのが、美術家から「環境デザイン」の仕事にシフトしていた関根伸夫(関根は「ベネチアビエンナーレ」日本代表となり、ヨーロッパに長期滞在したことで、パブリックアート(公共美術)の必要を痛感し、帰国後に「環境美術研究所」を設立して代表を務めていた)に、公園工事に組み込む形で作品制作を依頼し、御影石の野外彫刻作品≪輪廻転生≫(1990年)が完成し設置が実現している。

■【工藤晴也との出会い】

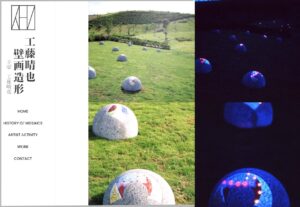

工藤晴也は、東京藝術大学教員として、これまでヨーロッパやアジアなどの貴重な遺産(世界遺産など)の修復や記録保存に尽力したほか、国内ではモザイク(タイル)のオブジェ作家としても活躍している人物だ。

私は、浜松市在住だった柳澤紀子(版画家)とギャラリー「アートデューン」の展覧会で会う機会があり、当時、私が担当していた「愛野公園」(袋井市)の設計プランで、作家を探していたときに、柳澤から東京藝大出身の後輩にあたる工藤を紹介してもらい、私の平面プラン「星の広場」の位置に、モザイクオブジェ「星のオブジェ」(1994年)の制作を依頼して実現した。

■【磯崎新アトリエとの出会い】

磯崎新は、東京大学大学院丹下健三研究室出身で、国内では、大阪万博(1970年)「お祭り広場」、「利賀村野外劇場」(1982年)、「つくばセンタービル」(1983年)、海外では「ロスアンゼルス現代美術館」(1986年)、バルセロナ・オリンピック屋内競技場(1992年)などを、「磯崎新アトリエ」として設計を手がける、日本を代表する建築家の一人であり論客としても知られていた。

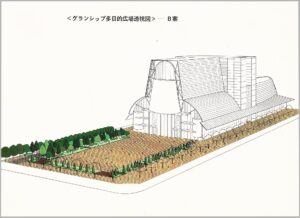

「磯崎新アトリエ」が、静岡市(旧清水市)出身の鈴木忠志(舞台芸術監督)が主宰する劇団SCOTの拠点「利賀村野外劇場」(富山県南砺市利賀村)を設計していたこともあってか、鈴木もかかわっていた国際的な舞台芸術祭「シアターオリンピックス」の誘致が静岡県内に決まったことで、主会場となる「静岡県コンベンションアーツセンター」(愛称・グランシップ)の設計担当をしたのが「磯崎新アトリエ」だった。

一方、私が勤務する設計事務所は、「静岡県コンベンションアーツセンター」の外構部分(建物周辺の広場やプロムナード)の設計を、静岡県から委託を受けてやることになり、私が基本構想づくりに参加したことで鳥観(ちょうかん)図を制作(1997年)している。

■【磯辺行久との出会い】

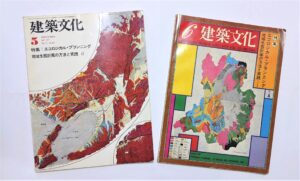

磯辺行久とは、私が大学3年生のときに、建築雑誌『建築文化』の特集号(1975年6月号)で、「環境計画家」としての磯辺を知った。

特集内容は、「建築」専門の雑誌でありながら、地球と「人間の居住環境」との関係性を、広範な分野から分析したもので、後に、日本に導入されることになる「環境アセスメント(環境影響評価)法」設立のきっかけとなった、「環境管理」という手法が書かれたものだった。

実は磯辺は、元は東京藝術大学で絵画(小磯良平研究室)を学んだ美術家だった。

その後、磯辺は、フランスのパリを経由してアメリカに渡り、ニューヨークで地球をキャンバスに見立てたエコロジカルプランニング(地域生態計画)の必要性を痛感したことで、ペンシルベニア大学大学院(環境設計)に入り直し、イアン・マクハーグ(アメリカ・ペンシルベニア大学教授)から学んだ手法を広めるために、帰国後、日本の「環境影響評価」づくりに尽力した人物だ。

私が、大学で「建築」を学びながら、建築から地域デザインやランドスケープなどに興味が移っていったのは、磯辺行久の影響によるところが大きかった。

また、幸運だったのは、靉嘔の作品からは「現代美術」の存在を、磯辺行久からは「建築」という小さな単位から地球規模で考える「環境計画」の必要性を、学生時代に知ることができたことだった。

後に分かったことだが、二人は、20代のころ、瑛九(美術家)が中心となって設立した「デモクラート美術家協会」の主要メンバーとして、切磋琢磨した仲間だったこともうれしかった。

さらに、私に大きな影響を与えた靉嘔と磯辺行久が、尾崎正教が最も応援した美術家であり、大きな運命を感じた私は、本阿弥清(筆名)を初めて名乗って評論デビューとなったのが、第11回「芸術評論募集」(美術出版社主催)に投稿した「磯辺行久論」(1992年・落選)だった。

関根伸夫「輪廻転生」(静岡県袋井市)小笠沢川公園 1990年 撮影:本阿弥清

関根伸夫≪位相-大地≫(1968年) 撮影者:村井修

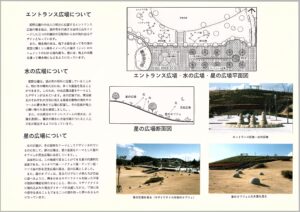

袋井市「愛野公園」完成 ※アートワーク解説 作成:本阿弥清

工藤晴也「壁画造形」 ※インターネットサイトより

グランシップ「磯崎新アトリエ」 ※広場空間の設計案・アイソメパース 1997年(綜合設計事務所に勤務時代)に本阿弥清(本波潔)が作成

磯辺行久・月刊誌『建築文化』(1975年及び1977年)※特集号の表紙

「磯辺行久論」※第11回美術手帖芸術評論募集(落選) 1993年

7.「虹の美術館」実現までの14年間(その3)…私のコレクションと「現代美術」の探求

私設「虹の美術館」をオープン(2000年)させるまでの14年間、私がやるべきこととは、展示するための作品収集作業と、「現代美術」を理解するための経験(知識の習得)を積むことだった。

そして、私にとっては幸運だったのが、コレクション収集作業と、「現代美術」の歴史や作家・作品を知るための作業が、尾崎正教が想い描いて行動を起こした「現代版画センター」と「わたくし美術館」運動の会員に私がなったことで、両方を達成することができたことだった。

私がコレクションをスタートさせたのは、1980年(今から45年前)のことで、靉嘔(アイオー)の≪二つのハート≫から始まって1983年までの3年間で、靉嘔の版画作品11点を「現代版画センター」から購入している。

その後、私のコレクションは、版画を中心にオノサトトシノブ、北川民次、磯辺行久、瑛九、池田満寿夫、細江英公、吉原英雄などの作品収集が1990年まで続いていった。

特に、「バブル景気」といわれた1980年代末までは、私が勤務していた設計事務所の仕事も忙しく、年間をとおして休んだ日は少なく、12月31日の「除夜の鐘」を聞くと、一旦、設計の仕事を終えて自宅に戻り、1月1日のみ休んで、1月2日からまた徹夜の仕事を始めた時代だった。

当時の私は、独身だったことや給料を貰っても休みが取れないこともあり、銀行に貯まった預金を版画購入にあてていた。

私のコレクション方法は、「現代版画センター」から版画を中心に購入し、後に国内の「美術オークション」などに参加したり、さらに、靉嘔ら作家から版画以外に油絵なども購入するようになっていった。

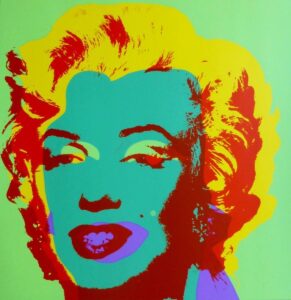

私がコレクションした作家は、靉嘔、吉原治良、山口長男、大沢昌介、菅井汲、池田龍雄、中村宏、細江英公、磯辺行久、李禹煥、関根伸夫、島州一、荒川修作、磯崎新、川俣正、アンディ・ウォーホル、フランク・ステラ、ジョン・ケージ、ヨーゼフ・ボイス、クリスト+ジャンヌ=クロードなどの作品で、「虹の美術館」をオープン(2000年)するころには、私のコレクションが150点ほどに増えていた。

一方、1980年代には、美術コレクションと並行して、「わたくし美術館」運動を主宰していた尾崎正教との交流も生まれ、「富士山」が見える場所に私設美術館をつくるという計画が、少しずつ進みだしていった。

尾崎正教は、公立小学校の美術教師を定年のわずか前に辞めると、全国を行脚しながら「現代版画センター」に参加していた作家(草間彌生、靉嘔、池田満寿夫、オノサトトシノブら)の版画作品をカルトン(画板)に詰めて、「創造美育協会」(主に学校や幼稚園などの美術教師や美術愛好家など)の会員が暮らす地方の都市を回りながら、「現代美術」の魅力を伝えながら版画を低価格で売るオークションを開いて尾崎自身の旅費や宿泊費に充てるという活動を続けながら、旅先(新潟県)にて79歳で急逝するまでやり遂げた人物だった。

尾崎の功績は、全国で「わたくし美術館」づくりを呼びかけながら、尾崎自身がコレクションする作品を使って「美術展」を開催する企画を提案するようになり、多くの街で現在の「芸術祭」の原形となるアートイベントを実現させたことにあった。

具体的には、北川フラムが企画した「越後妻有アートトリエンナーレ」(2000年)が誕生する前に、「芸術祭」の原形となる「アートフェスティバルゆふいん」(1989年)などを尾崎が実現させている。

国内における20世紀後半の「現代美術」の流れは、戦後、全国に広まった「美術館」建設と公開の時代を黎明期とすれば、その後、尾崎らが提唱した「わたくし美術館」づくり運動が全国に広まり、さらに北川フラムらによって「芸術祭」へと進化していった時代だった。

アンディ・ウォーホル≪マリリン・モンロー≫1964年 ※シルクスクリーン

クリスト+ジャンヌ=クロード≪アメリカ・フロリダ州マイアミ「囲まれた島々」≫(1980~83年) ※ミクストメディア

川俣正≪SITE PLAN 23≫ 1991年 ※ミクストメディア

8.「虹の美術館」実現までの14年間(その4)…「現代美術」の過去・現在・未来

みなさんは、「美術」と「美術館」の存在意義をどう考えているだろうか?

私が育った地方では、「美術館」とは非日常の神聖な空間として存在する「文化の殿堂」であり、作家・作品については、過去に国が主催する「官展」と言われていた「日展」に象徴される公募団体で入賞・入選したものを、特に高く評価する風潮があった。

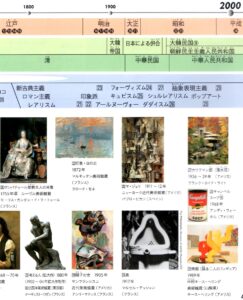

また、義務教育の美術の授業では、見て理解が可能な表現で描かれた日本美術やゴッホ、ルノアールなどの印象派や、ピカソの「青の時代・ピンクの時代」などの具象的な絵画表現は教えても、見ただけでは理解し難い「キュビスム」(ピカソやブラックらが創始)の成り立ち(本質)を教えることが難しかったのか、「ピカソは20世紀を代表する画家」という結論だけを教える時代だったと思う。

この結果、十代のころの私は、ピカソやブラックらによって提唱された「キュビスム」の本質を理解することなく、人間の感性ともいえる「美しいもの」「きれいなもの」が、美術表現の中心にあるという理解で育っており、多くの日本人もそうだったに違いない。

しかしながら、「西洋美術」を知る西洋人の多くは、20世紀初頭に起こった「キュビスム」などの革新的な美術表現が誕生したことや、視覚芸術の世界が大きく広がっていたことを学んでいた。

一方、日本国内では、これらの変化を教えることが難しかったのか、これまで100年以上が経過しているにもかかわらず、日本人の多くは「印象派」までで停止しているのが、「美術」理解の現実だろうと思う。

私自身、1970年代に靉嘔(アイオー)という作家・作品と出会わなければ、20世紀初頭に起こった「西洋美術」の新しい流れを理解することも、そして、生涯をとおして「現代美術」を追いかけることもなかったと思うのだ。

特に、20世紀初頭のパリ(フランス)などに集まった画家らによって、次々に新しい美術表現が誕生した理由には、19世紀末に起こった「美を描く」作業と「芸術を読む」という芸術学(近代芸術)が切り離されて、新しい学問となって成長したことにあったといわれている。

これは、人類における「科学」などの日進月歩の変化と似ていて、人間の生き方に対する疑問や問題意識などが、「美術」というフィールドでも表現することが可能になったことにある。

20世紀における「美術」表現に内包された新しいテーマとしては、ヒットラーなどが陥った優生思想や民族主義への疑問、人間の本能や感性のみに頼る考え方からの脱皮、組織・団体などの体制(マジョリティ)を優位とする考えに対して個としてのマイノリティ(少数派)の主張にも目を向けることの重要性、ジェンダーなどの弱者への思いやり、人間が暮らす地球環境を無視した行動への批判などが、美術表現にも加わっていった。

私が、22歳のときに「現代美術」と出会い、その後、実際に「虹の美術館」(2000年)をつくるまでになった理由には、人間の生き方にも影響を与える「哲学」「思想」「宗教」などと同様に、「美術」の中に多様な表現が加わったのが20世紀だったことを、多くの人たちに知ってもらいたかったことにあった。

私が、「美術」に対する理解や解釈が少しずつ変化していきながら、私設「美術館」を造るまでになった流れを、以下に時系列にまとめてみた。

■<本阿弥清(ほんなみ きよし)が「現代美術」と出会い「虹の美術館」をつくるまでの変遷>

[20歳]…学生時代に磯辺行久が編さんした「エコロジカル・プランニング」を、月刊誌『建築文化』特集号で知る。

[22歳]…学生時代に靉嘔の版画作品「レインボー・ボルケーノ」と出会う。

[22歳]…丹下健三が一時期「顧問」をしていた(株)綜合設計事務所」に就職する。

[25歳]…磯辺行久が率いる会社「リジオナルプランニングチーム」が環境アセスメント部門を、私が勤務する設計事務所が建築設計部門を担当する仕事をすることを知る。

[26歳]…「現代版画センター」会員になり、初めて美術作品を購入してコレクションがスタートする。

[27歳]…「現代版画センター」発行の季刊誌(1月号)で、磯辺行久が靉嘔と同じ「デモクラート美術家協会」に属したことがあり、芸術家であったことを知る。 ※「靉嘔と池田満寿夫」針生一郎の寄稿文より

[30歳]…尾崎正教が主宰する「わたくし美術館運動」を知る。 ※尾崎は「現代版画センター」の設立者の一人であり、1976年に千葉県長南町に「磯辺行久美術館」を造った一人

[32歳]…靉嘔宅アトリエ(東京都清瀬市)へインタビューに行く。 ※「虹の美術館」建設の夢を語る

[32歳]…尾崎正教と清水市内のホテルロビーで初めて会う。

[38歳]…第11回「芸術評論募集」(美術出版社主催)に磯辺行久論「知覚アートの到達」を応募するが落選。 ※本阿弥清(筆名)を公式の場で初めて使用

[39歳]…交流があった建築評論家の浜口隆一から、評論家になることを勧められる。

[46歳]…NPO法人が運営する現代美術館「虹の美術館」を清水市御門台にオープンする。 ※館長が本阿弥清で副館長が尾崎正教

「美」の基準とは?① 作成:本阿弥清

「美」の基準とは?② 作成:本阿弥清

「美術史年表」中学校『美術2.3』光村図書・2011年検定済教科書より ※一部抜粋

「美」の基準とは?③ 作成:本阿弥清

9.「虹の美術館」オープン(2000年)までの出来事

「虹の美術館」とは、静岡市清水区に5年間限定(2000~2005年)で、20世紀から21世紀を跨いでつくられた実験的な私設の現代美術館だった。

美術館では、以下の3つの柱(テーマ)で展覧会企画をスタートさせている。

①【20世紀の「現代美術」の検証】 ※本阿弥清コレクションなどを中心にした企画展の開催

②【静岡県内の優れた芸術活動の掘りおこし】 ※静岡県内で埋もれている作家・作品を見つけだし展覧会を開催

③【「環境芸術」の模索】 ※1960年代に誕生した「環境芸術」ではなくて、1990年代に入って生まれた地球環境を視野に入れた、新しい「環境芸術」の作家・作品を見つけだし展覧会を開催

土地・建物の確保にあたっては、ビル所有者のK氏家族からの協力なしでは「虹の美術館」が誕生することもなかった。(多目的ビルを借りて利活用することになったことで、内外装を主体とした工事となり、工事費の出費も少なくて済んだ)

また、NPO法人の設立に合わせて募集したのが、ボランティアとして参加してくれた近在の美術愛好家の方々で、今でも無償の行為に大変感謝している。

さらに美術館のあり方や展覧会開催にあたっては、私の同世代で美術の世界で活躍していた村上誠(美術家)、立花義彰(学芸員)、白井嘉尚(美術家)らの協力がなければ、質の高い美術館運営を維持させることができなかった。

村上誠からは、美術館の存在意義として、来館者に迎合するのではなく、自身が希望する企画や展覧会を実現させるべきであり、入館者が少なくてもかまわないという考え方をもらい勇気づけられたことから、その後、自信を持って進むことができ、今は正解だったと思っている。

立花義彰からは、県内の優れた芸術活動の掘りおこし作業として、<グループ幻触>を採り上げてはどうかという助言をもらい、「石子順造とその仲間たち展」を実現することができた。

白井嘉尚には、虹の美術館で発行していた「ニュースレター」の連載【虹の美術館コレクション…作家論】に、クリスト+ジャンヌ=クロード、ジョアン・ミロ、フランク・ステラらの作品解説を、無償で書いてもらったことに感謝している。

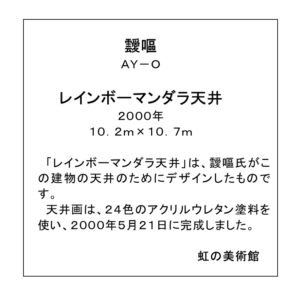

靉嘔(アイオー)には、虹の美術館のピロティ天井部分や階段天井部に「虹の天井」のデザインを依頼して、実際に天井画を設置することができた。

私の経験から、「美術館」の建設・運営について、クリアーすべき前提となる条件を参考に以下に挙げておきたい。

①私設の「美術館」をつくる意義が明確か?

②「美術館」を建設する資金調達は万全か?

③美術館を造る場所は、来訪者が到達しやすい場所を選んだか?

④「美術館」の室内設計と内外装工事の業者は決まっているか?

⑤来館者のための「駐車スペース」は十分に確保されているか?

⑥「美術館」の事務員とキュレイターや協力者のめどは立っているか?

⑦ボランティア募集と確保の可能性はあるか?

⑧「美術館」の展覧会やイベント企画の予定のめどは立っているか?

⑨「美術館」の運転資金の調達は万全か?

⑩「美術館」のPR戦略は考えているか?

⑪「美術館」のチラシ・ポスター・ニュースレターなどの制作・印刷のめどは立っているか?

⑫企画した展覧会やイベントの記録づくりができるか?

⑬NPO法人の事業報告や確定申告などの事務作業ができるか?など

なお、オープニングとなった第1回企画「靉嘔とその仲間たち」展では、私のコレクションを中心に、靉嘔、瑛九、池田満寿夫、磯辺行久、アンディ・ウォーホル、ヨーゼフ・ボイス、荒川修作の作品を展示した。

「虹の美術館」の外観写真 2000年 撮影:本阿弥清

「虹の美術館」入居予定ビル(改修前) 外観写真 1999年 撮影:本阿弥清

「虹の美術館」の館内の展示風景 2000年 撮影:本阿弥清

虹の美術館 ※靉嘔のデザインによる天井画用のペイント25色 2000年5月20日 撮影:本阿弥清

虹の美術館「オープニング用チラシ」 2000年9月17日(日)

10.環境芸術による「仮設であることの意味展」(2001年)の開催

NPO法人運営の「虹の美術館」の活動を5年間に限定にした理由は、短期間であるがゆえに濃密で質の高い活動が維持できると考えたからだった。

特に戦後日本を代表する「現代美術」の活動では、瑛九、靉嘔らがいた「デモクラート美術家協会」や瀧口修造、武満徹らがいた「実験工房」は6~7年と短かく、音楽ジャンルの「ビートルズ」でさえも活動は実質8年だった。

また、「虹の美術館」では、建物や展示空間にかかる費用を最小限に抑えるために、NPO会員所有の多目的ビルをリニューアルして使用したり、会員所有の作品(コレクション)を使ったり、編集に秀でた人は機関紙の制作をしたり、それぞれの分野で活躍する能力を集結して、美術館運営をしてきた。

このように「虹の美術館」では、本阿弥清(館長)と尾崎正教(副館長)を含む会員(美術愛好家、学芸員経験者、大学教授、編集者、農家、会社員、フリーター、主婦など)約25名が、ほぼ無償で参加する体制をとることができた。

私たちが、美術館の維持管理・運営などを行政機関や企業の支援に頼らず、個人の集団で行なおうとした理由には、会員たちのそれぞれの能力「時間・もの・知恵・労働」が集結することで出費を減らし、集客力の低い企画・展覧会であっても、あきらめずに実現できたことにあった。

【「環境芸術」という領域とNPO法人の活動】

私が、NPO法人を設立しようと考えたときに、どうしても使いたかった名称が「環境芸術」という言葉で、誕生したのが「NPO法人環境芸術ネットワーク」だった。

アメリカでは、環境保護運動のさきがけとなったレイチェル・カーソンの「沈黙の春」の発表(1962年)以来、地球環境問題がクローズアップされ、1960年代の芸術活動として、自然や地球を取り込んだ「アース・ワーク」「ランド・アート」などの人間を主体に考えた「環境芸術」が誕生した。

一方、日本国内では、1990年代初めからオゾン層の破壊や地球温暖化などが地球上の多くの生命を脅かすものとして話題になり、国家を超えた環境対策の必要性がさけばれ始めていた。

しかしながら、国内の美術表現では、環境問題をテーマにした、「地球環境」の再生を視野に入れた、生物多様性などを意識した「環境芸術」を発表する作家は、海外と比較しても少ないのが現状だった。

私は、「西洋美術」のような人間中心主義におちいらない、自然や都市と対話する地球に優しい美術が生まれることを望んでおり、それらを支援する拠点が「虹の美術館」であり、「NPO法人環境芸術ネットワーク」の活動だと考えた。

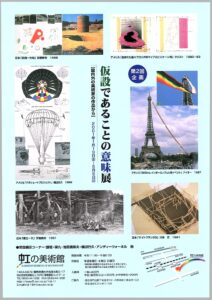

【「仮設であることの意味展」(虹の美術館2001年)】

現代美術系の美術館とは、恒久施設であろうが仮設であろうが、「新陳代謝」するべきだという考えが私にはあり、国内外で活躍する美術館の外で壮大な作品を制作・発表している作家(クリスト+ジャンヌ=クロード、ヨーゼフ・ボイス、靉嘔、磯辺行久、関根伸夫、川俣正、グループ<天地耕作>など)に焦点をあてて、虹の美術館では第2回企画として「仮設であることの意味展」(2001年)を開催した。

展示する作品のほとんどは、実物(外に存在する本物)の作品そのものではなく、二次的な作品(実物の作品の代替となる模型・写真・版画など)であり、「建築」作品に例えると、実際の建築物ではなく模型や写真や版画や図面にあたる二次的につくった作品のことを想像してもらいたい。

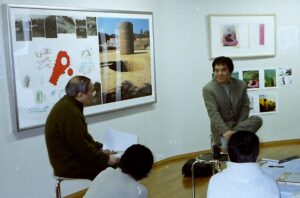

なお展覧会期中には、戦後日本の「現代美術」の大きな転換点を導き出し、<もの派>誕生の起源にもなったとされる作品≪位相-大地≫(1968年)の制作者の関根伸夫を招いて、「虹の美術館」でトークショーを開催した。

■展示作家・作品■

①クリスト+ジャンヌ=クロード…≪アメリカ・フロリダ州マイアミ「囲まれた島々」≫(1980~83年) ※ミクストメディア

②ヨーゼフ・ボイス…≪ドイツ・カッセル「7000本の樫の木」≫(1983~86年) ※シルクスクリーン

③靉嘔…≪フランス・パリ「300mエッフェル塔イベント」≫(1987年) ※写真

④磯辺行久…≪アメリカ・ニューヨーク「パラシュートプロジェクト」≫(1969年) ※シルクスクリーン

⑤関根伸夫…≪日本「位相-大地」≫(1968年) ※シルクスクリーン

⑥川俣正…≪日本「サイトプラン23」≫(1991年) ※ミクストメディア

⑦グループ<天地耕作>…≪日本「産土-Ⅱ」≫(1991年) ※写真

「仮設であることの意味展」 2001年1月 虹の美術館チラシ

虹の美術館『仮設であることの意味展』関根伸夫さんトークショー 2001年3月

11.「石子順造とその仲間たち展」(2001年)の開催(その1)

私が、石子順造(美術評論家)とグループ<幻触>が清水(現静岡市清水区)という街と関係があることを知ったのは、「虹の美術館」運営の協力者の一人でもあった立花義彰(元静岡県立美術館学芸員)の助言からだった。

私自身、石子順造のことは、「漫画評論」の世界で少しは知っていたし、<幻触>主要メンバーの前田守一と鈴木慶則の二人とは、清水在住の美術家として以前から交流があった。

しかしながら、石子順造が、清水で前田守一と鈴木慶則らとグループ<白>を立ち上げ、後に戦後日本の現代美術の転換点に萌芽した<もの派>誕生に少なからず影響を与えることになるグループ<幻触>が、静岡県内で生まれたことを知ったのは、立花義彰からの言葉を受けて調査を開始したことからだった。

私にとって、「20世紀現代美術の検証作業」と「新しい環境芸術の模索」の2つが、「虹の美術館」のやるべき企画の核であり、「静岡県内で埋もれている芸術文化の掘り起こし」という3番目の柱の具体的な作家・作品は、「虹の美術館」の施設づくりが動き出すまではなかったのだ。

そして、大きく動き出したのが、「虹の美術館」づくりの協力メンバーの一人であり、NPO会員でもあった竹内礼子が編集長を務めていた、季刊『静岡の文化(第61号)』(静岡県文化財団 2000年5月)の特集「静岡県と現代アート」(白井嘉尚が編集を担当)の中で、<幻触>メンバー(前田守一、飯田昭二)の寄稿文に石子順造と<幻触>との関係が触れられたことからだ。

それは、「虹の美術館」オープンの4ヶ月前のことで、私は以前から交流のあった前田守一と会い、「虹の美術館」づくりのことや石子順造とグループ<幻触>のことなどを聞く作業からスタートしたのだった。

石子順造「夜行no7」1978年(北冬書房)

「静岡の文化」(61号) 2000年5月 ※表紙

「静岡の文化」(61号)2000年5月 飯田昭二

「静岡の文化」(61号)2000年5月 前田守一が筆名で寄稿

12.「石子順造とその仲間たち展」(2001年)の開催(その2)

「虹の美術館」では、第3回企画として、石子順造(美術評論家)とグループ<幻触>に焦点をあてた、「石子順造とその仲間たち展」(2001年)を開催することができた。

それまでの<幻触>は、静岡県内はもとより、活動拠点となった静岡市・清水市内においても、ほとんど知られていない状態で、静岡県立美術館ではグループとして採り上げることすらなく、作品のほとんどが作家の手元にあるか破棄された作品も多かった。

当時、<幻触>の作家・作品を静岡県美術史に残そうとしていたのが、立花義彰(元静岡県立美術館学芸員)で、過去に静岡県立美術館主催で、県内に在住する昭和世代の作家55人を採り上げた小企画展「県内美術の現況展Ⅰ及びⅡ」(1988年及び1990年)で、丹羽勝次を除く<幻触>主要メンバー4人を紹介した人物だ。

さらに立花は、展覧会「県内美術の現況展Ⅰ及びⅡ」終了後に、<幻触>メンバーの作品数点を、立花の尽力で「寄託」(一次的に作品を借り受けて保管する制度)という形で静岡県立美術館に保管していたのだ。

「石子順造とその仲間たち展」では、私設「虹の美術館」が「日本博物館協会」に加盟していなかったこともあり、国公立及び民間公益美術館の収蔵作品などを借用することは困難だったが、静岡県立美術館にある作品は「寄託」であったことが幸いして、作家本人の承諾を得て「虹の美術館」で展示することが可能になり、<幻触>主要メンバー5人が所有する他の作品と合わせて、「虹の美術館」で展覧会を開催したのだった。

そして、さらに幸運だったのは、当時、李美那が、静岡県立美術館で学芸員として勤務しており、李美那を介して、石子順造や<幻触>メンバーと交流があった、李禹煥(美術家)、中原佑介(美術評論家)、針生一郎(美術評論家)らを対談に呼ぶことができた。

特に李禹煥と中原佑介の対談では、戦後日本の「現代美術」が大きく変化する時代の始まりとされる展覧会として、今日まで日本現代美術史上で長く語り継がれていた「トリックス&ヴィジョン展」(東京画廊・村松画廊1968年)について、当時、石子順造と一緒に展覧会のディレクター(選考者)を務めた中原佑介から、新証言が語られたことは「虹の美術館」にとっても大きな収穫だった。

なお、日本の現代美術史において、<幻触>メンバーの6人が、「トリックス&ヴィジョン展」(1968年)に参加していたことは未だに多くは語られることはない。(成相肇(元府中市美術館学芸員、現東京都国立近代美術館学芸員)によって、21世紀に入ってから行われた調査・研究で、「トリックス&ヴィジョン展」の全容が解明された)

■展示作家と主な作品■

①飯田昭二…≪Half&Half≫(1968年) ※ミクストメディア(現在、静岡県立美術館収蔵コレクション)

②丹羽勝次…≪箱シリーズ「’68-B」≫(1968年) ※ミクストメディア(現在、静岡県立美術館収蔵コレクション)

③前田守一…≪遠近のものさし(折り尺)≫(1967年)他 ※ミクストメディア(現在、静岡県立美術館収蔵コレクション)

④鈴木慶則…≪非在のタブロー(マグリットによる)≫≪非在のタブロー(キリコによる)≫(1967年) ※ミクストメディア(現在、静岡県立美術館収蔵コレクション)

⑤小池一誠…≪NO.1「石」≫(1969年)他 ※ミクストメディア(現在、静岡県立美術館収蔵コレクション)

虹の美術館「石子順造とその仲間たち…グループ幻触を中心に」 展チラシ 2001年5~9月

虹の美術館「石子順造とその仲間たち…グループ幻触を中心に」 展 チラシ裏面 2001年5~9月

①-300x205.jpg)

「石子順造とその仲間たち展」(虹の美術館2001年)※展示風景① 撮影:本阿弥清

③-300x247.jpg)

「石子順造とその仲間たち展」(虹の美術館2001年)※展示風景② 撮影:本阿弥清

②-300x123.jpg)

「石子順造とその仲間たち展」(虹の美術館2001年)※展示風景③ 撮影:本阿弥清

13.「石子順造とその仲間たち展」 対談集など3冊発行

「虹の美術館」では、5年間で記録集3冊(石子順造関連2冊及び<幻触>関連1冊)を発行することができた。

<記録集の発行…3冊>

①『石子順造とその仲間たち…対談集』(虹の美術館2002年)

②『石子順造は今…アートからのメッセージ(対談記録・第二弾)』(虹の美術館2004年)

③『グループ<幻触>の記録1967~1971』(虹の美術館2005年)

■【『石子順造とその仲間たち…対談集』(虹の美術館2002年11月発行)】

虹の美術館で開催した「石子順造とその仲間たち展」で、特に反響が大きかったのが、李禹煥(美術家)と中原佑介(美術評論家)の対談の様子だった。

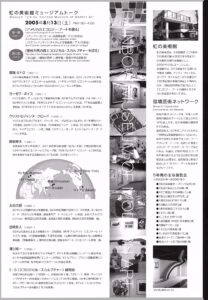

展覧会関連として企画したミュージアムトークでは、<幻触>主要メンバー5人と美術評論家などによる6組(李禹煥×中原佑介、飯田昭二×針生一郎、前田守一×尾野正晴、丹羽勝次×立花義彰、鈴木慶則×李美那、小池一誠×本阿弥清)による対談が行なわれた。

そのなかでも、李禹煥と中原佑介の対談には、東京大学の美学専攻学生や東大美学出身の学芸員など、いつも「虹の美術館」に来る常連の美術関係者とは異なり、遠方から来た人たちの参加には驚かされた。

そして、行なわれた対談では、李禹煥と中原佑介から石子順造との交流の当時の様子や、「トリックス&ヴィジョン展」(1968年)が誕生した秘話なども中原佑介から紹介された。

虹の美術館を運営するNPO法人環境芸術ネットワークでは、何らかの形で展覧会の様子を記録として残そうと考えて生まれたのが、トークショー6組の対談集『石子順造とその仲間たち…対談集』(2002年)の発行だった。

<「石子順造とその仲間たち」展(虹の美術館2001年)トークショー>

①丹羽勝次(美術家)×立花義彰(元静岡県立美術館学芸員) 2001年6月30日

②鈴木慶則(美術家)×李 美那(静岡県立美術館学芸員) 2001年7月28日

③李 禹煥(美術家)×中原佑介(美術評論家) 2001年8月5日

④前田守一(美術家)×尾野正晴(静岡文化芸術大学教授) 2001年8月11日

⑤飯田昭二(美術家)×針生一郎(美術評論家) 2001年9月2日

⑥小池一誠(美術家)×本阿弥清(虹の美術館館長) 2003年9月15日

■【『石子順造は今…アートからのメッセージ(対談記録・第二弾)』(虹の美術館2004年2月発行)】

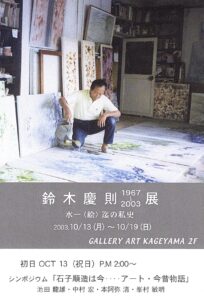

虹の美術館がオープンして2年ほどが経過したころ、<幻触>の主要メンバーだった鈴木慶則から相談があり、鈴木慶則の個展でのシンポジウムの開催と、私への参加要請だった。

そこで、私は、シンポジウムの記録を虹の美術館から発行することを提案し、その結果、完成したのが『石子順造は今…アートからのメッセージ(対談記録・第二弾)』(2004年)だった。

シンポジウム参加者は、鈴木慶則と古くから交流のある池田龍雄(美術家)、中村宏(美術家)、峯村敏明(美術評論家)で、当時、峯村の教え子で国立国際美術館学芸員をしていた中井康之も聴衆の一人として大阪から駆けつけてくれて、後に大阪の国立国際美術館で企画することになる「もの派-再考」展(2005年)へとつながっていくことになる。

<「鈴木慶則1967~2003展」(ギャラリーアートカゲヤマ2003年)シンポジウム>

※池田龍雄(美術家)×中村宏(美術家)×峯村敏明(多摩美術大学教授)×鈴木慶則(美術家)×本阿弥清(虹の美術館館長)…2003年10月13日

■【『グループ<幻触>の記録1967~1971』(虹の美術館2005年10月発行)】

「虹の美術館」の最終年となる2005年の春には、神奈川県鎌倉市にある「鎌倉画廊」の中村路子(代表)から連絡が入り、グループ<幻触>の展覧会開催の予定と協力要請が私にあった。

当時、私は、虹の美術館から発行予定の<幻触>記録集のまとめ作業をしていた時期で、中村路子と相談して、李禹煥と関根伸夫(美術家)へのインタビューを実施することになった。

そして、誕生したのが『グループ<幻触>の記録1967~1971』(2005年)で、虹の美術館での3冊目の書籍発行となり、後に、鎌倉画廊で開催された「幻触展」のテキスト『幻触GEN-SHOKU』(鎌倉画廊2006年※尾野正晴が監修)にも、私が制作したデータ(李禹煥と関根伸夫へのインタビュー記録や<幻触>メンバーへのアンケート結果)が使用されている。

<李禹煥、関根伸夫へのインタビュー>

①関根伸夫(鎌倉画廊にてインタビュー) 2005年7月14日

②李 禹煥(李禹煥宅にてインタビュー) 2005年8月11日

「石子順造とその仲間たち…対談集」虹の美術館 (2002年11月発行)

虹の美術館「石子順造とその仲間たち」※トークショー「李禹煥×中原佑介」2001年8月5日 撮影:本阿弥清

虹の美術館「石子順造とその仲間たち」※トークショー「針生一郎×飯田昭二」2001年9月 撮影:本阿弥清

「石子順造は今…シンポジウ記録」虹の美術館 (2004年2月発行)

鈴木慶則「個展…シンポジウ」 2003年 ※左から池田龍雄、中村宏、峯村敏明、本阿弥清、鈴木慶則

ギャラリーアートカゲヤマ「鈴木慶則展」2003年 ※DM表面

「グループ<幻触>の記録」虹の美術館 (2005年10月発行)

李禹煥氏 ※李禹煥宅にてインタビュー2005年8月11日 撮影者・本阿弥清

関根伸夫氏 ※鎌倉画廊「幻触展」にて関根伸夫に本阿弥清がインタビュー 2005年7月24日

14.新しい「環境芸術」…「太田三郎展」と「岩崎永人展」の開催

「虹の美術館」の活動方針には、3つの柱があり、その一つが21世紀にふさわしい新しい「環境芸術」を探しだすことだった。

私が考える「新・環境芸術」とは、西洋(人間中心主義)的な発想から生まれたものではなく、地球という限られた生命体の中で、人間主体の立場から離れて自然物(生物など)を対等に扱った美術作品に出会うことだった。

この思想の原点には、<もの派>の定義づけで李禹煥が唱えた「外界のものを作品の素材としてではなく主役におく」ことや、<もの派>誕生の原点とされる作品≪位相-大地≫(関根伸夫)だったり、石子順造が晩年に巡り合った悠久の時間をかけて河川を流れ下った自然石の丸石(丸石神道祖神)などの存在に、私は見い出すことができると考えていた。

そして、「現代美術」の検証作業の中で出会ったのが、1990年代から頭角を現し、特に20世紀末から21世紀に入ってから美術界で知られるようになった二人(太田三郎と岩崎永人)の美術家だった。

二人の特徴は、戦後生まれの作家で、東京ではなく地方(太田三郎は岡山県津山市、岩崎永人は山梨県南部町)に拠点を置き、東京だけでなく海外にも活躍の場を広げた美術家で、初期の「越後妻有アートトリエンナーレ(大地の芸術祭)」(新潟県十日町市他)に招待参加した作家だ。

【『岩崎永人の世界』展(虹の美術館 2002年)】

岩崎の立体作品「トルソー」は、主に富士川流域から流れ下った流木を拾い集めて人体像をつくったもので、継ぎ手部分に使用する釘(くぎ)も流木を削ってつくり、人工的な素材を一切使わないこだわりにあった。

流木(主に台風などの災害で倒木して富士川を下り富士川河口の駿河湾の浜辺に流れ着いたもの)を材料として制作した作品「トルソー」は、樹木が死を迎え流木となり、それを改めて人体像として蘇生させた根気のいる仕事でもあった。

私が、山梨県の岩崎のアトリエを初めて訪ねたときに、私の目に入ってきたのが、山梨県の甲府盆地に多く点在する「丸石道祖神」の写真で、さりげなく飾ってあったことに感動した覚えがある。

企画展のトークショーでは、東京大学医学部で養老孟司(解剖学)研究室の助手の経験がある布施英利(現在東京藝大教授・美術批評家で解剖学者)を招いて、岩崎と布施による対話が行われた。

<岩崎永人経歴>

1953年山梨県生まれ。武蔵野美術大学卒業。1993年より流木による人体彫刻のシリーズ開始。1996年「フィレンツェ・ビエンナーレ」(イタリア)に参加。

他に「幻想植物園展」(平塚市美術館1998年)、「山梨の現代作家たち」(山梨県立美術館1998年)、「淡路花博」(淡路島2000年)、「冒険美術Ⅳ」(滋賀県立美術館2000年)、「第1回越後妻有アートトリエンナーレ(大地の芸術祭)」(新潟県2000年)などがある。

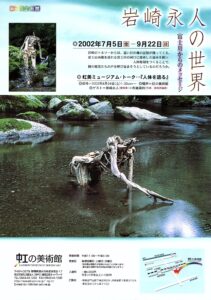

【『太田三郎展』(虹の美術館 2003年)】

太田三郎は、1990年代から生きた種子(植物の種)を実際に使った作品「シード・プロジェクト」で、国際的にも評価されるようになった作家だ。

「シード・プロジェクト」とは、採取したタネ(種子)を、採取した日付、場所、植物名を印字した和紙に挟みこみ、ミシン目を施し切手状に仕立てるもので、「場」としての地域性と有機質としての「生命」のあり方について、鑑賞者に気づきと想像をもたらす作品である。

企画展のトークショーでは、虹の美術館の協力メンバーの一人でもあった杉山惠一(当時静岡大学名誉教授・生態学者)と太田による対談を行なった。

<太田三郎経歴>

1950年山形県鶴岡市生まれ、国立鶴岡工業高等専門学校卒業。「美学校」(東京)で細密画を「東京版画研究所」で版画を学ぶ。1994年から岡山県津山市在住。

<公的コレクション(現在)>

文化庁、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、東京都現代美術館、北海道立帯広美術館、岡山県立美術館、和歌山県立美術館、横浜美術館(横浜市)、広島市現代美術館(広島市)、国立ドレスデン版画素描館(ドイツ)、韓国現代美術館(韓国)、アルベルティーナ版画美術館(オーストリア)など

岩崎永人「岩崎永人の世界展」(虹の美術館2002年) ※チラシ表面

※布施英利氏との対談-2002.8-1-234x300.jpg)

「岩崎永人の世界」展(虹の美術館2002年)での岩崎永人氏※布施英利氏との対談 2002年8月 撮影:本阿弥清

※布施英利氏との対談-2002.8-2-226x300.jpg)

「岩崎永人の世界」展(虹の美術館2002年)の布施英利氏 2002年8月 撮影:本阿弥清

「太田三郎展」 虹の美術館2003年7月 チラシ表面

※対談2003年8月23日-300x216.jpg)

「太田三郎展」(虹の美術館)※太田三郎と杉山恵一との対談 2003年8月23日 撮影:本阿弥 清

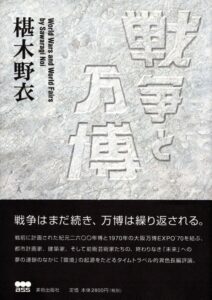

15.椹木野衣(美術批評家)との出会いと「鎌倉画廊」のこと

椹木野衣(美術批評家)の存在は、私にとっては非常に大きく、これまで大変お世話になった。

最初に椹木野衣から「虹の美術館」のインターネットブログにメールが届いたのは、2003年2月のことだった。

メールの内容は、福住治夫(現代アート系月刊誌『あいだ』代表で過去に『美術手帖』編集長を務めた筆名・高島平吾)が、対談集『石子順造とその仲間たち』(虹の美術館2002年)の書評を『あいだ(85号)』(2003年1月)に書いてくれたことから、その書評を読んだ椹木野衣からの本の入手依頼だった。

早速、私は椹木野衣に書籍小包で本を送ったところ、2003年2月9日早朝に「一日で読了しました」というメールが届いたときから、私と椹木野衣との交流が始まった。

ちょうどそのころの椹木野衣は、月刊『美術手帖』に連載の投稿をしていた時期で、大阪万博(1970年)のアメリカ館の「月の石」のことから、つげ義春のマンガ『無能の人(石を売る)』と李禹煥の「石の作品」や<もの派>を象徴する作品≪位相-大地≫を経て、石子(石子順造)につなげるというストーリーの組み立てから、「石子順造とその仲間たち」での対談記録に興味を持ったのだろうと思う。

そして、椹木野衣は、『美術手帖』(美術出版社2003年8月号)に特別掲載中の「戦争と万博」に、対談集『石子順造とその仲間たち』のことを、多く引用する形で採り上げてくれたのだ。

それまでの「虹の美術館」は、オープン以来、当時は珍しかったホームページ(インターネット)を作成してUPしたり、新聞・テレビ(ローカル)で情報発信に努めていたが、「現代美術」をフィールドにする美術関係者に広く知られることは少なかった。

また、2000年代初めのころ、「現代美術」の情報発信の場では、月刊『美術手帖』かインデペンデントで活動が始まっていた月刊『あいだ』に頼るしかなかった時代だった。

「虹の美術館」の活動が、2つの情報誌に採り上げられたことで、石子順造やグループ<幻触>の存在を知らなかった美術館関係者に、少しずつ知られるようになったのは、「現代美術」の世界で影響力を持っていた椹木野衣からの、本による情報拡散の効果も大きかったと思う。

『美術手帖』に掲載された「戦争と万博」は、後に単行本『戦争と万博』(美術出版社20005年)として発行され、2025年8月には、講談社学術文庫として講談社から再版されている。

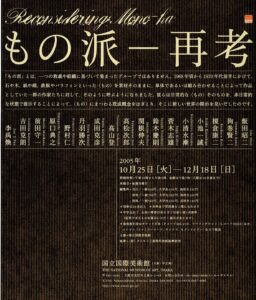

一方、<もの派>を採り上げた画廊として知られているのが「鎌倉画廊」で、過去に峯村敏明らによって企画された展覧会「モノ派 MONO-HA」(鎌倉画廊1986年)が開催されなければ、その後、<もの派>が日本美術史に名を残すことも、国際的に日本を代表する現代美術の動向として知られることもなかっただろう。

その「鎌倉画廊」の中村路子(代表)から連絡が入ったのは、椹木野衣の著書『戦争と万博』(美術出版社20005年)が出版された同じころで、鎌倉画廊での「幻触展」開催が決定したことの知らせと、私への協力要請だった。

この年(2005年)は、さらに大阪にある国立国際美術館で「もの派-再考」展が開催され、静岡県内の美術館でも興味を示さなかった石子順造とグループ<幻触>の人と作品が、国立美術館で採り上げられることになったことは、私にとっても驚きであり、今からちょうど20年前のことだった。

特に、椹木野衣とは、交流がスタートしてからこれまで、「多摩美術大学芸術人類学研究所」(中沢新一所長)の特別研究員や「美術評論家連盟」の会員への推薦など、いろいろな機会に協力してもらったことを今でも感謝している。

椹木野衣『戦争と万博』美術出版社2005年2月発行 ※表紙

『あいだ』NO85表紙・書評「石子順造とその仲間たち対談集」表紙

『あいだ』NO.85書評「石子順造とその仲間たち対談集」高島平吾

鎌倉画廊「幻触展」2005年 DM表面

幻触メンバー「幻触展」鎌倉画廊2005年 左から小池一誠、前田守一、鈴木慶則、飯田昭二、丹羽勝次 撮影:本阿弥清

16.「靉嘔 (アイオー)展」(2004年)の開催

私は、22歳のときに、東京都美術館の収蔵品展で見た靉嘔(アイオー)の作品≪レインボー・ボルケーノRainbow Volcano≫(1974年)と出会わなければ、その後「現代美術」と帆走する人生を歩むことがなかったと冒頭にも書いた。

「虹の美術館」のオープニング(2000年9月17日)には、当時、ニューヨークと東京にアトリエを持ち活動していた靉嘔の日本帰国を待って、第1回企画「虹の美術館のコレクション展」に夫妻で来てもらった。

■靉嘔デザイン作品≪レインボーマンダラ天井≫(2000年、縦10.2m横10.7m)

特に、靉嘔には、「虹の美術館」が入る複合ビルのリニューアルにあたって、ピロティ天井と外部階段天井のパネルに、「虹のペイント」のデザインを依頼して、オープニングまでに完成させていたこともあり、「天井画」を実際に見てもらうことができて良かったと思っている。

■靉嘔作品「虹の橋」(1967年、長さ13m幅50cm厚5cm)

一方、「わたくし美術館」運動の主宰者であった尾崎正教は、自らの私設美術館を建設するために、全国を回りながら候補地を探していたが、それまでには実現することがなかった。 当時、尾崎は、70歳代後半と高齢で、私が先に「わたくし美術館」の夢を実現させたこともあり、尾崎を副館長に迎えることになり、尾崎がそのお礼に「虹の美術館」に寄贈してくれたのが、靉嘔の代表作の一つ≪虹の橋≫だった。

その後、「虹の美術館」に寄贈してくれた尾崎は、「虹の美術館」オープンから約1年後に新潟県での美術旅行中に急逝されたのだった。(作品「虹の橋」は、「虹の美術館」の閉館後に静岡県立美術館に「寄託」しており、近い将来には寄贈する予定にしている)

■「靉嘔 (アイオー)展」と靉嘔トークショー開催

また、私は、5年間に私の靉嘔コレクション(美術作品や各種資料など)を使って、「虹の美術館」で展覧会を開催することも目標の一つだったので、「靉嘔アイオー展」を2004年7月から開催することができた。同時開催のトークショー(2004年8月1日)では、靉嘔の出身地でもある茨城県にある県立近代美術館主任学芸員として靉嘔と親交があった浜松市出身の金原宏行に、靉嘔との対談相手をお願いした。

■ジョン・ケージのシルクスクリーン≪Fontana mix #3≫「フォンタナミックス」(1982年)の初演コンサート開催

靉嘔の魅力とは、作品の表現にとどまらず、ニューヨークで同時代を生きたオノ・ヨーコ、ナムジュン・パイク、ジョン・ケージなどと共に活動した「フルクサス」運動が、思想や作品づくりにも反映している。

トークショー開催日には、「現代音楽の父」といわれているジョン・ケージと靉嘔との親交をヒントにして、私のコレクションでもあったジョン・ケージのシルクスクリーン≪Fontana mix #3≫「フォンタナミックス」(1982年)で一回性の楽譜をつくって、フルートによる「虹の美術館」での初演コンサートを開催し靉嘔にも聴いてもらうことができた。

初演では、毎年4回ほど開催していた「ミュージアムコンサート」(虹の美術館でのコンサートは20回実施)を主宰していたフルート奏者の佐藤充一に、フルートでの演奏を依頼したのだった。

佐藤とは、「虹の美術館」閉館後15年ほどは会うことがなかったが、コロナ感染隆盛時の2021年末に急逝されたことを知った。

実は、「虹の美術館」時代に佐藤からフルートを譲り受けており、これまでフルートの練習をしていた私は、2023年と2025年に実行したエベレスト街道(ネパール)トレッキングで、近年、私の周りで亡くなった人たちに捧げるための鎮魂となるフルートを吹くことを、トレッキングの目的の一つとしていた。(地球の天空に最も近い場所から、これまで亡くなった身近な人たちに鎮魂の歌(曲)を伝えたかったのだ)

そして、私は、一般人が行けるエベレスト街道トレッキングで最も標高が高いエベレストベースキャンプ(標高5364m)とゴーキョの氷河湖ドゥードゥ・ポカリ(標高4750mm)で、フルートを吹くことができたことを、今は幸運に思っている。

虹の美術館「靉嘔(アイオー)展」2004.7.16~9 チラシ

虹の美術館「靉嘔(アイオー)展」2004年8月1日 ※靉嘔×金原宏行のトークショー 撮影:本阿弥清

靉嘔「虹の橋」 ※静岡県立美術館で展示したもの2012年 撮影:本阿弥清

4虹の美術館・靉嘔デザイン天井画 撮影:本阿弥清

「虹の美術館」看板 ※靉嘔がデザインした天井画作品「レインボーマンダラ天井」

虹の美術館「靉嘔(アイオー)展」2004.7.16~9 ※ミュージアムコンサート「佐藤充一×小林あかね」2004年8月1日 ※左下にあるのがジョン・ケージのシルクスクリーン≪Fontana mix #3≫「フォンタナミックス」(1982年) 撮影:本阿弥清

エベレスト街道にあるゴーキョの湖畔(氷河湖ドゥドゥ・ポカリ)で、本阿弥清がフルートを吹く 2025年3月 撮影:ダ・ツェリ・シェルパ

17.最後の企画「場の環境」展(2005年)のこと

私は、靉嘔(アイオー)から絵画や彫刻などの「視覚芸術」の領域に、聴覚・触覚・味覚・嗅覚の五感全てを取り入れてもいいことを、美術表現の理論とともに作品をとおして教わることができた。

一方、生業(なりわい)にしていた建築系設計事務所のデザイナーの仕事では、単体の建築設計から、徐々に地域デザインやランドスケープデザインへと関心が広がっていった。

5年間の「虹の美術館」活動では、特に3つの活動テーマの一つ、「静岡県内の埋もれた美術の掘り起こし」作業で、「石子順造とグループ<幻触>」の再評価の道を開くことができたことは、幸運だったというほかない。

二つ目のテーマの「20世紀の現代美術の検証」作業では、美術の聖域空間として存在していた美術館内部の展示空間(ホワイトキューブ)に対して、美術館外部(オフミュージアム)でも作品表現が存在してもいいことを、関根伸夫≪位相-大地≫(1968年)や川俣正などの作品から、インスタレーション(仮設の作品)の新しい表現の可能性を確信することができた。

そして、「NPO法人環境芸術ネットワーク」を立ち上げたことで、三つ目のテーマ「環境芸術の模索」作業にも力をいれることができた。

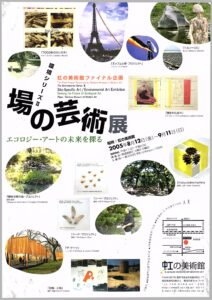

「虹の美術館」最後の展覧会では、集大成となる企画「場の芸術展」(2005年)を開催することができた。

5年間に限定した「虹の美術館」の活動(2000~05年)の理由には、国内外に存在する多くの美術館に対して、恒久的に存在する「美術館」の意義を問いかけるものでもあり、美術館自身が変化(新陳代謝)してもいいのではないかという考え方があった。

グループ<幻触>の活動(1967~71年)が5年であったことは、偶然だったかもしれないが、「虹の美術館」の5年間限定の活動時間と重なったことも、私は運命を感じている。

私が、これまでに、生業としての立場の「都市環境デザインナー」の仕事と、並行して取り組んできた「現代美術」を考える活動の二つにかかわってきた人間として、結論的に「デザインとアートは似て非なるもの」という解釈は今も大きくは変わっていないが、二つがしっかりと「融合」する作品が誕生することも願っていた自分もいた。

そして、私が生業でかかわった「藤枝市民の森・プロジェクト」(静岡県藤枝市・1998年)で、私と「NPO法人環境芸術ネットワーク」の協力メンバーだった杉山恵一(生態学者)と村上誠(美術家)の3人で基本構想(実施設計は私が所属していた株式会社綜合設計事務所)に参画して、二つの融合の可能性に取り組むことができた。

さらに、杉山恵一と村上誠と私の3人は、記録集『エコロジカル・スカルプチャーは可能か?』(E・S研究会1997年)の自費出版も実現できた。

「虹の美術館」最後の展覧会では、「藤枝市民の森・プロジェクト」も展示することができ、展示内容として、世界各地で広げられたオフミュージアムの美術作品を紹介するデッサン・模型・立体作品・写真・図面・書籍などの展示をとおして、「美術館」の内と外の美術表現の一つの姿を追ったものだった。

また、私事で恐縮だが、「富士山」の世界文化遺産登録(2013年)を記念して静岡県中部地域にある日本平(静岡市)に、富士山世界遺産登録に尽力した一人でもあった梅原猛(哲学者)の揮毫碑(静岡県・2015年)設置に、富士山麓の火山石の選定や記念碑のデザイン及び設置工事に私がかかわることができ、「デザインとアート」が融合する作品づくりに心掛けたことだった。

梅原猛(哲学者)の揮毫碑については、「Facebook本阿弥清」に3回ほど(2019.1.14及び2020.5.23及び2023.4.27)で詳しく書いているので、興味のある方は覗いてみてほしい。

「場の芸術展(虹美最終展)」 虹の美術館 2005年8月 チラシ表面

「場の芸術展(虹美最終展)」 虹の美術館 2005年8月 チラシ裏面

藤枝市民の森(ビオトープガーデン)1998年8月20日 作品「天の渦」 作品:村上誠

「エコロジカルスカルプチャーは可能か?」エコロジカル・スカルプチャー研究会 1997年発行 ※杉山恵一+村上誠+本波潔 鼎談記録 ※表紙

梅原猛(哲学者)「富士山世界文化遺産」登録記念の日本平記念碑 2015年 撮影:本阿弥清

18.「虹の美術館」の5年間の歩み

私は、「虹の美術館」をスタートするにあたって、それまで交流があった「現代美術」以外のジャンルの作家(彫刻家、画家、工芸家など)には、ほとんど声をかけることをしなかった。

その理由には、私にとって、「現代美術」の過去・現在・未来を検証するために私費を投じてつくる美術館であり、身近な作家と「なれあい」で、展覧会企画を立ててはいけないという信念があったからだ。

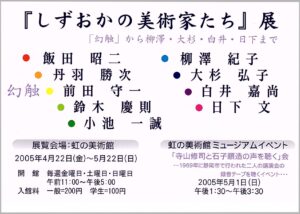

そして、虹の美術館の活動に終止符を打った2005年春に行なったのが、「静岡県内の埋もれた美術の掘り起こし」の一環として、それまでに交流があった、県内で活動する現代美術系の作家を採り上げた「しずおかの美術家たち展」(2005年)だった。

最後になるが、「虹の美術館」に隣接して「有度幼稚園」があり、週末の幼稚園が休みの時に、駐車場を5年間借りていた。

村上誠(美術家・天地耕作メンバー)は、私がつくる美術館の方向性に大きな影響を与えてくれた人物で、実は、幼児教育の研究者であり実践家でもあった。

虹の美術館では、その影響もあり、ピカソや岡本太郎が子どもの絵に驚かされた例から、幼稚園園長と相談をして、美術館の内部(床・壁・天井)を縦横無尽に使って、自由奔放に描いた子どもの絵を「子ども美術展」として3回ほど開催したことだった。

「しずおかの美術家たち展 」虹の美術館 2005年4月 ※DM

「しずおかの美術家たち」展 2005年 撮影:本阿弥清

「新世紀創造・こどもたち展」2003年 虹の美術館 チラシ

虹の美術館ニュースレター No.12号 2005.5発行

虹のコレクション作品ノート「マリリン・モンロー(アンディ―・ウォーホル)(執筆:立花義彰)-220x300.jpg)

虹の美術館ニュースレター第3号(2001年5月25日)虹のコレクション作品ノート「マリリン・モンロー(アンディ―・ウォーホル)(執筆:立花義彰)

虹のコレクション作品ノート「囲まれた島々フロリダ州ビスケーン湾1980~83年(クリスト)※ミクストメディア」(執筆:白井嘉尚).jpg)

虹の美術館ニュースレター第6号(2002年7月5日)虹のコレクション作品ノート「囲まれた島々フロリダ州ビスケーン湾1980~83年(クリスト)※ミクストメディア」(執筆:白井嘉尚)

19.静岡県立美術館「虹の美術館の軌跡<清水に花開いたNPO美術館>」

「虹の美術館」は、NPO法人が運営する5年間限定の私設美術館として2000年9月17日にスタートし、5年間を太く短く走り抜けて、最後の企画となったのが、「環境シリーズⅡ<場の芸術>展」(2005年8月12日~9月11日)だった。

「虹の美術館」の終了後のことだが、尾崎正教(「虹の美術館」副館長)から虹の美術館建設で譲り受けていた靉嘔の代表作2点と、私のコレクション5点を含む7点を、「静岡県立美術館」に寄託(後に4点を寄贈)していたこともあってか、2007年に静岡県立美術館の主催で「虹の美術館…清水に花開いたNPO美術館(収蔵品展)」が開催された。

静岡県立美術館の歴代学芸員には、これまで、陰になり日向になって協力してくれたことを、今でも感謝している。

立花義彰(現西蔵寺住職)は、「虹の美術館」設立メンバーの一人として「石子順造とその仲間たち<グループ幻触を中心に>展」(2001年)のキュレイションに参加してもらい、ニュースレターの「虹の美術館コレクションの作品ノート」に何度も寄稿してくれた。

堀切正人(現常葉大学教授)は、静岡県立美術館主催「虹の美術館…清水に花開いたNPO美術館(収蔵品展)」(2007年)を企画して、実現してくれた学芸員だった。

李美那(現東京芸術大学教授)は、虹の美術館企画「石子順造とその仲間たち<グループ幻触を中心に>展」(2001年)のトークショー(対談)に、中原佑介(美術家評論家)、針生一郎(美術家評論家)、李禹煥(美術家)を紹介してくれたほか、対談者の一人としても参加してくれた。

川谷承子(現静岡県立美術館上席学芸員)は、虹の美術館の活動が終わった後に、静岡県内でもほとんど無名だった<グループ幻触>紹介のために、静岡県立美術館主催「グループ幻触と石子順造1966-1971」(2014年)や「1968年 激動の時代の芸術」(2019年)の開催を実現してくれた。

石上充代(現静岡県立美術館学芸課長)は、静岡県立美術館主催「カラーリミックス展」(2012年)に、寄託中の靉嘔の巨大立体作品≪虹の橋≫を展示してくれた。

実は、堀切正人らが企画した「虹の美術館…清水に花開いたNPO美術館(収蔵品展)」(2007年)の実現にあたっては、前年の静岡県立美術館で開催された「我が愛しのコレクション(収蔵品展)」(2006年)が、モデルとなって展示開催されている。

「我が愛しのコレクション(収蔵品展)」開催にあたってコレクションの一部を貸し出したのが、太田正樹(旧清水市出身)で、2008年から2022年に太田正樹が亡くなるまで、個人で所有するアンディ・ウォーホル、李禹煥、村上隆らの作品(合計106点)を静岡県立美術館に、寄贈した現代美術系コレクターだった。

私が太田正樹を尊敬するのは、亡くなるまで名前を前面に出すこともなく、「所有欲」「名誉欲」を抑えた人生を歩んだことだった。

私自身、筆名で「本阿弥」姓を名乗っていることもあり、本阿弥光悦家を象徴する「清貧」の思想に近い太田正樹の晩年の生き方を、少しは見習いたいと思っている。

そして、今は、太田正樹の作品には質・量とも到底及ばないが、「虹の美術館」で展示してきたコレクションのうち、国立美術館などに収蔵されている作家(ヨーゼフ・ボイス、クリスト&ジャンヌクロード、細江英公、関根伸夫、川俣正、太田三郎ら)の作品を中心に、今年度から5年ほどをかけて30点ほどを、静岡県立美術館に寄贈する計画を立てて、学芸員と調整を取っている。

」(2007年)※チラシ表面-2-210x300.jpg)

静岡県立美術館主催「虹の美術館…清水に花開いたNPO美術館(収蔵品展)」(2007年)※チラシ表面

」(2007年)※チラシ裏面-1-211x300.jpg)

静岡県立美術館主催「虹の美術館…清水に花開いたNPO美術館(収蔵品展)」(2007年)※チラシ裏面

」(2006年)-※チラシ表面-1-209x300.jpg)

静岡県立美術館主催「我が愛しのコレクション(収蔵品展)」(2006年) ※チラシ表面

20.企画展「もの派-起源」(国立国際美術館2005年)のこと

人類史と同様に「現代美術」の領域においても、歴史は強者によって語られ残されていくのだろう。

日本の「現代美術」が、大きな転換点を迎えることになる1970年前後に、突如、現れ出たのが<もの派>とされ、戦後日本の「現代美術」を代表する動向の一つとして、今日、海外でも広く知られるようになった。

しかしながら、当時、<もの派>誕生に大きな影響を与えたといえる石子順造(美術評論家)と静岡で起こった美術家集団<幻触>が、<もの派>の陰に隠れてほとんど語られてこなかった歴史も、実は存在していた。

石子順造と<幻触>の再評価の機運が高まったのは、「石子順造とその仲間たち<グループ幻触を中心に>」(虹の美術館2001年)の開催からのことで、21世紀に入ってからのことだった。

グループ<幻触>の存在と活動は、それまでの30年間、国内では立花義彰(元静岡県立美術館学芸員)らごく少数の美術関係者が興味を示しただけで、若い世代の美術関係者のほとんどが、<幻触>の存在を知るすべもなかった。

唯一「石子順造」については、「現代美術」というよりも他の領域(漫画、キッチュ、民俗学など)の活動で知られており固定ファンもいたことから、これまで採り上げられることがなかったわけではない。

特に、1970年前後、美術評論でも頭角を表していた石子順造については、石子と同世代の針生一郎、東野芳明、中原佑介らの美術評論家(後に現代美術の「御三家」と呼ばれる)にすれば、石子の存在は「美術評論」の世界では競争相手であり、石子が1977年に夭折したこともあってか、その後、石子の成果が語られることがほとんどなかったことで、美術で石子の存在が知られることがなかったことも要因の一つだったと私は思っている。

21世紀に入ってから始まった石子順造と<幻触>の再評価は、「現代美術」という領域が狭い世界で成立していることもあり、再評価の機運が高まってから5年足らずのうちに、静岡県内でも無名だったグループ<幻触>が、国立国際美術館(大阪)の企画展で<もの派>と同等に扱われるようになったことは、私にとっても大きな驚きだった。

特に「虹の美術館」の5年間の活動で最も大きな成果は、<もの派>との関係で石子順造とグループ<幻触>の再評価につなげたことにあった。

【2001年5月】「石子順造とその仲間たち<グループ幻触を中心に>」(虹の美術館)を開催し、対談に針生一郎、中原佑介、李禹煥らが参加

【2002年11月】上記の対談集『石子順造とその仲間たち』が虹の美術館から発行

【2003年1月】対談集の書評が、現代美術系批評誌『あいだ(No.85)』に高島平吾(本名は福住治夫で『美術手帖』の元編集長)が寄稿

【2003年2月】上記の書評を見た椹木野衣(美術批評家)から虹の美術館に連絡が入り、対談集『石子順造とその仲間たち』を本阿弥清が送る

【2003年8月】椹木野衣が、『美術手帖』(美術出版社2003年8月号)に特別掲載中の「戦争と万博」に、対談集『石子順造とその仲間たち』のことを多く引用する形で採り上げる

【2003年10月】<幻触>メンバーの個展「鈴木慶則展」が、ギャラリー・アート・カゲヤマ(静岡県藤枝市)で開催され、そのシンポジウムに峯村敏明(美術評論家で<もの派>の動向を発表した人物)、池田龍雄(美術家)、中村宏(美術家)、鈴木慶則(美術家)、本阿弥清が参加(このシンポジウムには、峯村敏明の教え子の中井康之(国立国際美術館の学芸員)が聴講していた)

【2004年2月】上記の対談記録『石子順造は今…アートからのメッセージ(対談記録・第二弾)』が、虹の美術館から発行される

【2005年2月】椹木野衣が『美術手帖』に連載していた「戦争と万博」が、単行本『戦争と万博』(美術出版社)として発行される

【2005年6月】鎌倉画廊で企画展「幻触Gen-Shoku」が開催される(鎌倉画廊とは峯村敏明が企画した「モノ派 MONO-HA」(1986年)を開いた画廊) ※<幻触>を採り上げた企画展のDM表面には、「1960年代後半 姿を現し、美術界に問題をつきつけ突然消えて行った謎の集団」と記されてあった

【2005年10月】本阿弥清が、記録集『グループ幻触の記録1966~1971』を虹の美術館から発行する

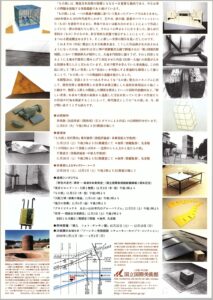

【2005年10月】中井康之(国立国際美術館主任研究官)らによって企画された「もの派-再考」(国立国際美術館)が開催されて、<もの派>作家と同列で<幻触>主要メンバー5人の作品が展示された

「もの派-再考展」国立国際美術館 2005年 ※チラシ表面

「もの派-再考展」国立国際美術館 ※裏チラシ 2005

20.おわりに

私は、今回の文章の中で「歴史は強者によってつくられる」と書いた。

これまでの人類史は、覇者や成功者などを中心に文章化され後世に伝えられてきたといえる。

しかしながら、私は「強者」と書いたが、成功を勝ち取れない弱者側の人間も、組織・集団(数の論理)を盾にして、真実を偏向して伝えていくこともあったはずだ。

「現代美術」の世界は、他の芸術の領域とは異なり、まだまだ発展途上の少数の美術関係者によって語られ美術史がつくられ、後世に伝えられてきている。

<もの派>の歴史化についても、峯村敏明らによって企画された展覧会「モノ派 MONO-HA」(鎌倉画廊1986年)の開催によって、峯村敏明が望んでいたわけではないにしろ、日本の戦後現代美術の一つの動向として、21世紀に入ってから国際的にも知られるようになった。

ちょうど今から20年前、「美術評論家連盟」が開いた50周年記念シンポジウム(2004年11月20日)の中で行なわれた、中原佑介と峯村敏明の対談の一部を記しておこうと思う。

「中原… では、峯村くんに聞きたいんだけれども、もの派という名前の運動を認識していましたか?

峯村… はっきり認識していました。運動ではなく、一つの動向です。

中原… そうすると、もの派というのは、アーティストが限定されますか?

峯村… 限定されております。私ははっきり限定して書いております。

中原… その限定はどこからきたんですか?

峯村… 自分でやっております。

中原… そういうのはもの派と言わないんですよ。峯村くんのもの派なんです。

峯村… それで結構です。

中原… それでは、あなたが肯定したのは自分のもの派にすぎないのであって……

峯村… 反論があるなら、その時点でなさればいいわけですね。私は提案をしているわけで、決めつけたわけでもなければ、これを世間に押し通そうなどと不遜なことは言っておりません。後になってゴチャゴチャ言われても困る」

※出典:美術評論家連盟「美術批評と戦後美術」(㈱ブリュッケ2007年11月20日) P225

中原は、峯村のことを責めているが、確かに峯村の作家・作品の選定にも偏りがあることは否めない。(峯村が知る限界があるのでしかたのないことかもしれない)

しかしながら、実際に<もの派>が世界的にその存在が知られているにもかかわらず、国内では、<もの派>について詳しく調査・研究をしてきた美術関係者は、千葉成夫らごく少数であった。

できれば、中原は峯村を責めるのではなく、<もの派>誕生のきっかけとなったとされる「トリックス&ヴィジョン展」(1968年)の作家選定に、石子順造と加わった当事者でもある中原が、当時の<もの派>作家・作品やその周辺の動向を、自らが丁寧に語る必要があったと私は思うのだ。

私が30代のころ、正木基(元目黒区美術館学芸員)から教わったのは、「当事者の作家自身も嘘をつくことがある。真実を見つけだすためには、努力を惜しまないで緻密な調査をして確かめることが必要だ」と諭されたことがあった。

「美術評論家連盟」に参加する美術関係者(会員)は、私を含めて21世紀の同時代を生きる者として、公正でより真実に近い「美術史」を世に送り出す使命があると思うのだ。

私は、今年で「現代美術(アート)」と出会ってから48年になる。

そして、これまでに私が「現代美術」と接してきて思うことは、ピカソやブラックらが挑んだ「キュビスム」表現の意義や、既製品である男子用小便器の作品≪泉≫(1917年)の制作者マルセル・デュシャンが「現代アートの父」であることを理解できなければ、「現代美術」と向き合うことが困難だということだった。

「現代美術(アート)」は、一般人の感覚(美術の一般的なこれまでの知識や常識)で作品を見て感じても、作品の本質が伝わらないことも多い。

しかしながら、その自由さと多様性の広さを受け止める知識と寛容さが備われば、こんなに面白い世界がないと私は思っている。

どうか美術関係者の方々には、「現代アート」を多くの日本国民に伝わるように、努力を惜しまないでほしい。

なお、今回の長文【「虹の美術館」の軌跡…清水(静岡県)に花開いたNPO美術館】は、私が9月10日(2025年)から10月22日まで、【Facebook本阿弥清】に書きためた文章を整理して一つにまとめたもので、他についてもFacebookにはいろいろ書いているので、興味のある方は覗いてみてほしい。 【Facebook本阿弥清】 https://www.facebook.com/kiyoshi.honnami/

以下には、「虹の美術館」の5年間で行なわれた全ての展覧会情報と、美術館で発行したニュースレターの掲載内容を記しておく。

■【「虹の美術館」5年間の企画展(2000/9/17~2005/9/11)…20回】 ※常設展示は除く

<2000年>

①「靉嘔とその仲間たち」展 ※オープニング出席者:靉嘔(美術家)、前田守一(美術家)、岡部徳三(シルクスクリーン刷り師)、尾崎正教(虹の美術館副館長)ら

<2001年>

①「仮設であることの意味」展※トークショー出席者:関根伸夫(美術家) ②「石子順造とその仲間たち」展※トークショー出席者:中原佑介(美術家評論家)、針生一郎(美術家評論家)、李禹煥(美術家)ら ③「虹のコレクション・創美運動に参加した美術家たち」展

<2002年>

①「瑛九と細江英公の写真」展 ②「現代美術の巨匠たち」展 ③「岩崎永人の世界」展 ※トークショー出席者:布施英利(美術批評・解剖学) ④「靉嘔とその仲間たちⅡ」展

<2003年>

①「新世紀創造:こどもたち」展 ②「靉嘔とその仲間たち③」展 ③「太田三郎」展 ※トークショー出席者:杉山惠一(生態学者) ④「こどもたちRPG」展

<2004年>

①「池田龍雄・中村宏・鈴木慶則」展 ※トークショー出席者:松本俊夫(絵画監督) ②「虹のコレクション」展 ③「靉嘔(アイオー)」展 ※トークショー出席者:靉嘔(美術家)、金原宏行(美術館学芸員) ④「子とも◎美術館」展

<2005年>

①「アイオー・池田満寿夫からウォーホルまで」展 ②「しずおかの美術家たち」展 ③環境シリーズⅠ ④「澤田祐一」展 ⑤環境シリーズⅡ「場の芸術」展 ※トークショー出席者:アン・ローゼンタール(環境美術家/アメリカ在住)、ステフィ・ドゥマイク(チャタム大学准教授/アメリカ在住)、杉山惠一(生態学者)

■【ニュースレター…1~12号】 ※各号の主な目次。なお特集のインタビュアーは全て美濃和哥

<第1号(2000年11月17日発行)>特集インタビュー「本阿弥清(虹の美術館館長)」、虹のコレクション作品ノート「レインボー北斎(靉嘔)※シルクスクリーン」(執筆:立花義彰)

<第2号(2001年2月18日)>特集インタビュー「村上誠(美術家・天地耕作メンバー)」、虹のコレクション作品ノート「位相-大地(関根伸夫)※シルクスクリーン」(執筆:立花義彰)

<第3号(2001年5月25日)>特集インタビュー「関根伸夫(美術家)」、虹のコレクション作品ノート「マリリン・モンロー(アンディ―・ウォーホル)※シルクスクリーン」(執筆:立花義彰)

<第4号(2001年10月5日)>特集インタビュー「鈴木慶則(美術家・グループ幻触メンバー)」、虹のコレクショ作品ンノート「Work’63(磯辺行久)※ミクストメディア」(執筆:立花義彰)

<第5号(2002年2月1日)>特集インタビュー「白井嘉尚(美術家・静岡大学助教授)」、虹のコレクション作品ノート「銀座の乞食と母子1952年(細江英公)※写真」(執筆:本阿弥清)

<第6号(2002年7月5日)>特集インタビュー「杉山惠一(生態学者・静岡大学名誉教授)」、虹のコレクション作品ノート「囲まれた島々フロリダ州ビスケーン湾1980~83年(クリスト)※ミクストメディア」(執筆:白井嘉尚)

<第7号(2003年2月10日)>特集インタビュー「前田守一(美術家・グループ幻触メンバー)」、虹のコレクション作品ノート「エジプト紀行No.6(ジョアン・ミロ)※石版画」(執筆:白井嘉尚)

<第8号(2003年8月10日)>特集インタビュー「太田三郎(美術家)」、虹のコレクション作品ノート「樹 1937年頃(瑛九)※コラージュ作品」(執筆:白井嘉尚)

<第9号(2003年11月2日)>特集インタビュー「村上誠(幼児教育研究)」

<第10号(2004年3月5日)>特集インタビュー「松本俊夫(映画監督)」、虹のコレクション作品ノート「シンディー・イフニ 1973年(フランク・ステラ)※シルクスクリーン」(執筆:白井嘉尚)

<第11号(2004年7月29日)>特集インタビュー「金原宏行(美術館学芸員・常葉大学教授)」、虹のコレクション作品ノート「Fontana mix #3 1982年(ジョン・ケージ)※シルクスクリーン」(執筆:白井嘉尚)

<第12号(2005年5月1日)>特集インタビュー「飯田昭二(美術家・グループ幻触メンバー)」、虹のコレクション作品ノート「赤に青の円 1971年(吉原治良)※シルクスクリーン」(執筆:白井嘉尚)