入江泰吉記念奈良市写真美術館

「複製される感性 DAIDO MORIYAMA by NWU Nagatani Lab. Monika Orpik」

会期:2025年11月1日(土)~2025年 12月25日(木)

会場:入江泰吉記念奈良市写真美術館

キュレーションから創造まで行う新たなアートコミュニケーションプログラム

2025年11月1日(土)から 2025年 12月25日(木)まで入江泰吉記念奈良市写真美術館で「複製される感性 DAIDO MORIYAMA by NWU Nagatani Lab. Monika Orpik」が開催されている。

国立大学法人奈良国立大学機構奈良女子大学、奈良教育大学と入江泰吉記念奈良市写真美術館は、2023(令和五)年度より文化庁「大学における文化芸術推進事業」として採択された、アートコミュニケーション人材育成プログラム「あ³」を推進している。「あ³」は「あの三乗」と読むが、「the cube of a」と訳されており、「あ」や「A」といった始まりの意味であると同時に、三つの施設の共同事業による相乗効果を意図している。

「あ³」では、プログラム受講生が、約半年間の間に、公開講座&ワークショップ、芸術家滞在型の制作支援、プロジェクトや展覧会の開催といった、実践的なプログラムに参加することで、アートマネジメントの知識やスキルを身につけることを目的にしている。公開講座&ワークショップでは、例年、美術業界や企業の第一線で活躍する人々がレクチャーを行い、最新の知見を把握することができる。今年は写真のキュレーションを専門とする関次和子(東京都現代美術館 学芸員)に加え、フィリップ・ピアソン(エクスペリエンスデザイン・コンサルタント)によるデジタルマーケティングや巴山竜来(数学者)によるコンピューターグラフィックスを通じた、数学のアートへの応用についての講座が開催され、デジタル時代のデザインやアート、写真についての理解を深めた。

なかでももっとも実践的なアプローチは、滞在制作をするアーティストとのコラボレーションだろう。1年目には、木村伊兵衛受賞の写真家、藤岡亜弥、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト・ユニット、SHIMURAbros、韓国在住の写真家・アーティスト、アン・ジュン(Ahn Jun)を招聘し、2年目はポーランド出身の写真家、ジョアンナ・ピオトロフスカに加え、桑迫伽奈、斉藤思帆を招聘して、滞在制作の支援や展覧会の開催を行った。最新技術を含めた講座だけではなく、国際的に活躍するアーティストや写真家を招聘し、展覧会の開催まで行う実践的なプログラムは、日本でもかなりユニークな試みといってよいだろう。

3年目となる今年は、受講生がキュレーションの枠を超えて、創造まで行って展覧会を開催するより挑戦的な試みとなっている。例年、キュレーションはプロジェクトの責任者である奈良女子大学工学部教授の長谷圭城と、入江泰吉記念奈良市写真美術館館長の大西洋の合議的な形で、アーティストの選択や展示構成のサポートを行っているが、今年は森山大道を選んだ。しかし、森山自身を招聘するのではなく、森山大道写真財団の全面的な協力を得て、森山の膨大な写真を自由に再編して、展示できることになったのだ。

それを受けて、森山作品を展示するためワークショップを行い、1960年代から1980年代にかけての主要な写真集『にっぽん劇場写真帖』(1968年)、『狩人』(1972年)、『写真よさようなら』(1972年)、『光と影』(1982年)の4冊から、受講生が自由に選び出して展示することに加えて、AIによる森山作品の再創造や、新たな技法を駆使した写真展示を行うことになったのだ。また、展示に先だって、アートプロモーションの実践として、AIを用いて制作した展覧会のプロモーション映像が、奈良市内の駅に掲出されている。公的な美術館で、学芸員やキュレーターではなく、プログラムの参加者が、森山の作品を実質的にキュレーションしたり、再創造したりする稀有な機会となったのだ。

新しい世代から見える森山大道

森山大道は、社会的リアリズムが主流であった戦後の写真の潮流から対極的な、「アレ・ブレ・ボケ」と称される、粗い粒子、ハイコントラスト、手ブレ、アウトフォーカスを特徴とする荒々しく、主観的なスタイルで知られている。森山は、大阪在住時に岩宮武二のアシスタントを経ていたが、東松照明や細江英公、川田喜久治、奈良原一高らが1959年に結成した写真家集団VIVOの影響を受け、細江のアシスタントとなり、1964年に独立してキャリアをスタートさせた。写真雑誌を中心に作品を発表し続け、1967年には「にっぽん劇場」で⽇本写真批評家協会新⼈賞受賞する。1969年には中平卓馬や高梨豊らが創刊した、写真同⼈誌『プロヴォーク』に参加。ストリートスナップを表現に昇華する新たなスタイルを確立させた。2012年には、テート・モダンでウィリアム・クラインと二人展、2016年のカルティエ現代美術財団で個展「Daido Tokyo」を開催するなど、現在では世界的な写真家、アーティストとして確固たる地位を獲得している。

しかし世界的な評価とは逆説的に、森山大道は若い世代には知られていないという。今回、奈良女子大学の工学部の学生が中心となったプロジェクトであり、比較的、アートや写真についての知識が少なかったにせよ、近年日本における露出が少なくなっていたということはあるかもしれない。参加した約20名のプログラム受講生は、森山大道がどのような写真家なのかほとんど知らず、また本人の書いた文章や解説文なども見ることなく、最初は写真だけを見て、自分の印象に残る作品を選んでいったという。そして、選択理由を付箋でそのコメントに書いていった。

ある意味で、現在の若者がスマートフォンで撮影する写真と、森山大道の写真は真逆といってもいいかもしれない。今日SNSを中心に見られる写真は、いわゆる「ばえる」ことが重視され、カラー、高解像度、鮮明、高彩度、有名な場所といったものが特徴になる。それはある意味で、「決定的な写真」であり、演出的である。そのような写真を日頃見慣れている若い世代からすれば、かなり違和感のある写真だっただろう。今回の展示は、ある意味でその「違和感」をもとに、再編され、新たに発見された森山大道のイメージといってもよい。

通常、著者の意図が正確に伝わらない形で解体され、再編されることを作家は好まない。しかし、森山大道写真財団の代表理事、森山想平は、森山大道は好きにしてほしいと語ったという。そして森山大道の言葉として、「写真は何度でも蘇る」と述べた。そこには編集者やキュレーター、あるいは読者や鑑賞者によっても何度も選ばれ、展示されるという意味も含まれている。

発表した当初の写真雑誌でも、森山の写真は編集者によって選ばれている。写真はマスメディアの中で発展し、森山らの実験的な手法も、戦後に急速に台頭したカメラメーカーやマスメディアの主導する写真雑誌の中で試みられていった。そこには当然、編集者の意向も反映されている。しかし、森山の写真はもともと言葉から逃れる性質を持っている。逆に言えば、だからこそ何度でも再編され、発見されるのではないかと思える。

「複製される感性」とは、昨年度につけられたタイトルであるが、森山がこのタイトルを気に入ったこともあり、今年も続けて使用されることになった。

写真集から展示へ

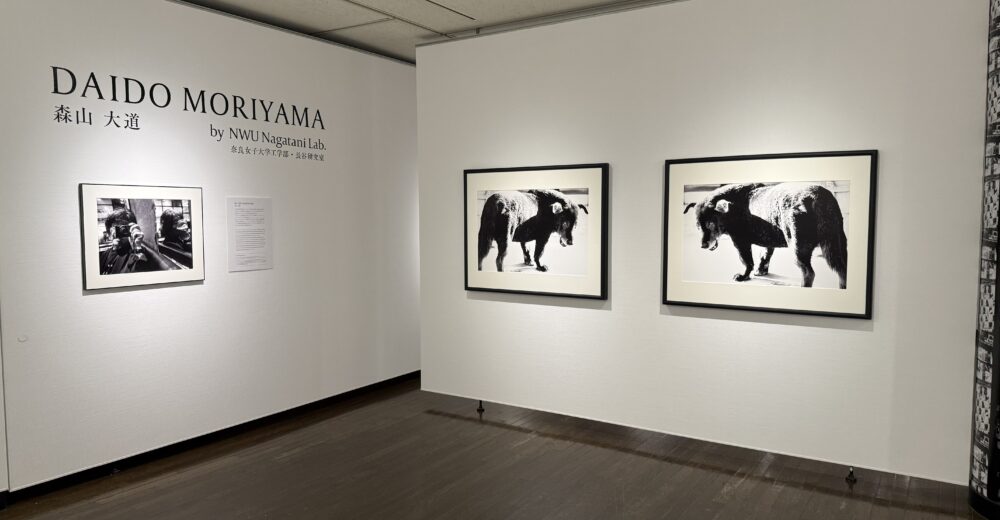

展示風景

展覧会場の入口には、代表作ともいえる《三沢の犬》(1971年)が、反転した写真と対となって向かい合わせのように展示されている。「何かへの旅」シリーズの1枚で、青森県の三沢に立ち寄ったときに撮影したした1枚である。

三沢には米軍基地があり、米兵が帰国する際、置いて行った犬がたくさんいたという。雑誌『アサヒカメラ』に掲載された時は、「犬の町」と題されていたが、後に「三沢の犬」として知られるようになった。元は右向きの写真であるが、掲載時に左綴じの雑誌に合わせるためか、左向きになるよう裏焼きされたという。まさに雑誌という複製メディアと、転写によって複製されるフィルム写真を象徴的に表している。

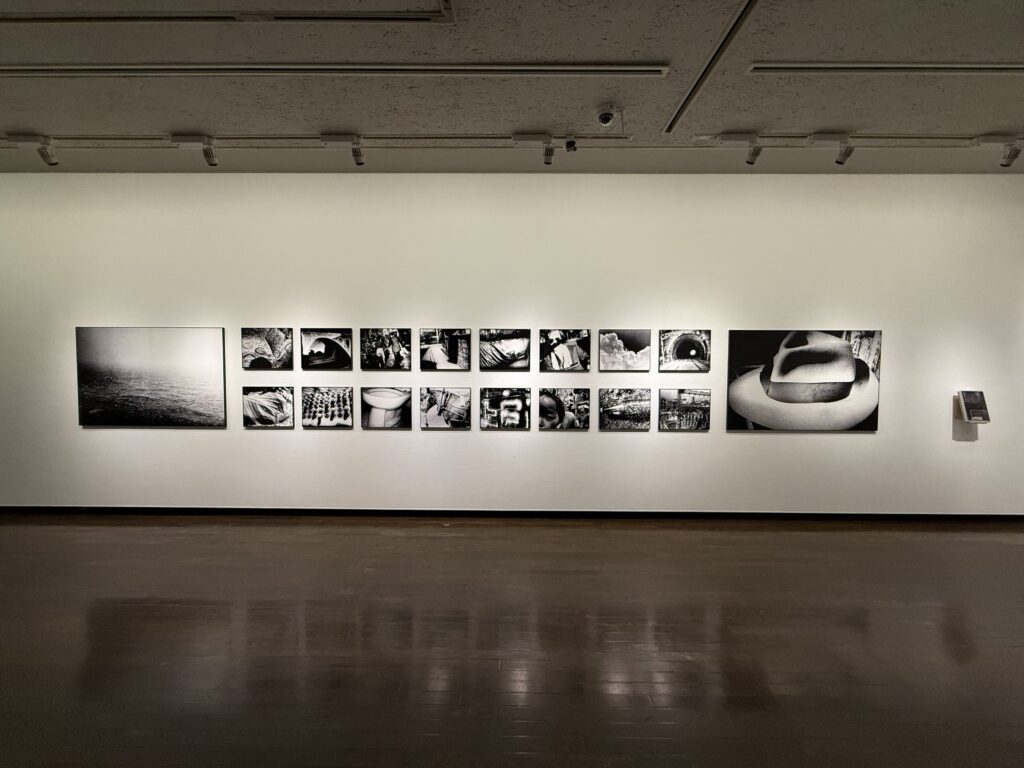

展示風景

そして、『にっぽん劇場写真帖』(1968年)、『狩人』(1972年)、『写真よさようなら』(1972年)、『光と影』(1982年)という発行順に、それぞれ受講生の担当者によって選ばれた写真が展示されている。写真の横には、その元となった写真集も展示されている。

『にっぽん劇場写真帖』より 展示風景

『にっぽん劇場写真帖』は、複雑な経緯を持つ写真集だ。詩人であり、アングラ演劇集団「天井桟敷」を立ち上げた寺山修司が森山大道の写真に目を付け、俳句雑誌で寺山の文章に合う大衆芸能の役者を捉えた写真としてはじまった。寺山の連載がなくなってから森山はそれらの写真を「にっぽん劇場」として再編して、『カメラ毎日』に持ち込み、編集者の山岸章二が採用する。山岸の依頼により大衆芸能は取り続けられ、それらの活動で日本写真批評家賞を受賞する。しかし、土着性や物語性、強い意味性を持つこれらの写真は森山の求める表現とは異なっていたため、当時の日本の社会批評的な写真と混ぜた形で再編し、ある意味ですべてが劇場的にも、日常的にも見える『にっぽん劇場写真帖』を出版した。プログラム受講生は、写されている人々が睨みつけていることが印象に残り、撮る・取る・盗るという要素のある写真と、とられる側の関係性を意識して構成した。展示では見ている私たちが逆に不在の森山の代わりに見られていることが強く意識させられる。

現在ではかつてより大量の写真がインターネット上に公開されているが、基本的にはインスタグラムのように自身を見せることを目的にしたものが多い。それは時にはセルフポートレート、いわゆる自撮りの写真も多く、自己演出されたものであり、撮影者が自身ではなくても、両者の中に合意がある。

しかし森山の写真の中は、被写体との合意がないものが多く、現在の感性からすれば盗み撮りのように見えるという。特に『にっぽん劇場写真帖』には、大衆芸能やアングラ演劇の役者が数多く写っており、それも劇場で演技しているところではなく、舞台裏の通常は見られたくないような状況を撮影されていることから、そのことを強く感じたという。

『狩人』より 展示風景

いっぽう『狩人』は、演劇的な要素や、被写体とのコミュニケーションはほぼなくなっていく。中平卓馬から贈られたジャック・ケルアックの『路上』に触発され、国道の中から望遠カメラで「狩人」のようにシャッターを切っていく《オン・ザ・ロード》シリーズをはじめ、アンディ・ウォーホルの《キャンベル・スープ》や「死と惨事」シリーズに影響受けた《アクシデント》シリーズ、ひたすら各地の路上を歩き、心象風景をとらえた《何かへの旅》シリーズなどをまとめたものだ。《オン・ザ・ロード》は、車中から望遠カメラで撮られた作品が多く、日本各地の路上から過ぎ去っていくイメージを捉えている。高速移動のイメージともいえ、被写体をガラス越しで見たような不確かさを称えている。《アクシデント》になるとすでにポスターやニュース映像、複製物が撮られるようになり、もはや被写体と同じ空間にいない。なかでも受講生は、女性の被写体に関心を持ったという。

『写真よさようなら』より 展示風景

1972年に発表した『写真よさようなら』では、さらにイメージは分別不可能な不確かなものになっていく。テレビや雑誌、ポスターといった他者の映像の複写や、シャッターの空おとしのネガの切れっぱなしなどが混ぜられ、実際の風景であっても、大きくぶれていたり、ぼけていたり、床だったりしてわからないものになっている。実感のあるものも、ないものが等価に扱われ、現実と虚像が写真に還元されている。写真というメディアを突き詰めた金字塔であり、極北といってもよい。すべてが森山のザラザラとした質感の写真に収斂されている。

『光と影』より 展示風景

『写真よさようなら』によって写真を突き詰めたことで、長いスランプに陥り、10年後に出したものが1982年に出版した『光と影』である。太古の写真を撮影した科学者、ニセフォール・ニエプスに立ち返り、「写真とは時間の化石」であると考えに至り、初めて風景に出会ったようなリアルさが印象的な写真集となる。

『光と影』を担当した受講生は、その質感に注目したという。『写真よさようなら』よりも物質性が把握できる、確かなものを撮影するようになったとは言え、それでも森山大道の写真は、カラー写真で被写体を明確に捉え、全面的にフォーカスを当てているような写真に比べてはるかに質感は捉えにくい。しかし、受講生の父も頭部の怪我を隠すために着用していたというハットに似た写真を見つけ、それを拡大している。たしかに大きくすると多少あれていても、その柔らかな質感は伝わる。また、森山が撮影するとき、視覚だけではなく、様々な身体感覚を使って、視覚以外の状況も捉えていたのではないかという。それは非常に鋭い視点に思える。世界をハイコントラストの白と黒の情報によって捉え、見る方にも様々な感覚を誘起させる。

森山大道の複製から創造へ

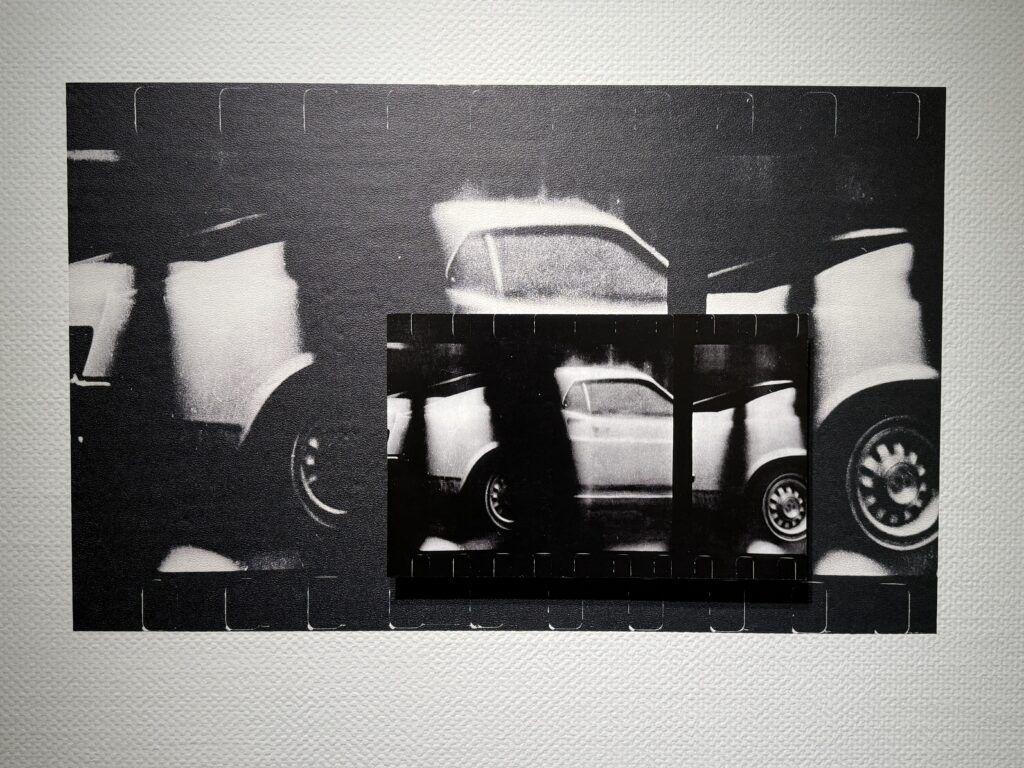

展示風景

ここから単なるキュレーションではなく、受講生の解釈と創造を行っていく。ある受講生は『写真よさようなら』の中に、フィルムの端が写っていることを見つけ、疑問を持つ。そもそもフィルムをすでに見たことのない世代である。写されている被写体は車で、上下に何本か橋などの影が縦断していることから、フレーム越しの構図に共通点を感じ、大きくした一枚を壁紙に貼り付け、その上から小さなプリントを貼り付けた。

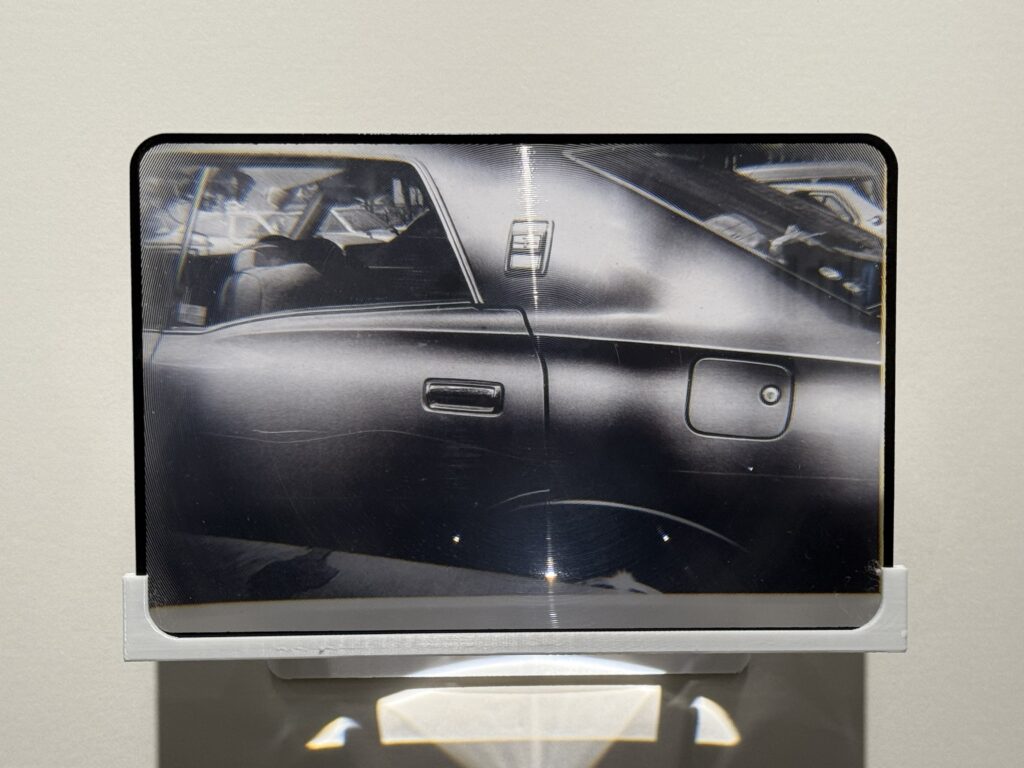

展示風景

展示風景

また、『光と影』を見て、別の受講生も森山の写真の持つ質感に注目した。受講生は、森山が「世界が澄んで見え、視界に映るものの形や素材感が(いつもより)強調されて見える・敏感になっている」状態であると推測し、その状態を写真外のフレームによって表現した。そして、ものの質感や形が印象に残るものを3枚選び、それらを大きめの白いマットで囲むことで世界が澄んでいることを表し、形や素材感に鋭敏になっている状態を表すために拡大鏡(ルーペ)を取り付けたという。写真から少し離れて平行に設置されているルーペを支える構造は、3Dプリンターで自作したものだ。

3枚は、葉の表面の抑揚、車のボディの表面のうねり、歓楽街の看板や電柱、電灯を選んでいる。たしかに、これらには独特の質感がある。ここでいう質感は2つの意味があるだろう。一つは、被写体そのものの質感、もう一つは森山の写真表現による質感である。鑑賞者には、それらが統合されて感知されるが、たしかに感覚が鋭敏になって感じられる世界に感じられる。そして、視覚に留まらない感覚にまで訴えかけるものがある。

網膜から脳に至る物体の認識は、階層的に行われる。一次視覚野(V1)、二次視覚野(V2)、四次視覚野(V4)、下側頭皮質(IT)という後頭部から腹側経路(”what”経路)と呼ばれる側面のルートを通る。質感に関わる物体の素材の識別は、腹側経路の全域の処理を統合して行われている。特に下側頭皮質(IT)などの腹側高次視覚野では、手触りや温度、摩擦、重さ、音の感じなどの異種感覚との統合が行われると考えられている。

色を知覚する色覚も、それらの質感認知を形成する一部の機能と言われている。なかでもV4は色覚の中心的役割を担っており、物体固有の色を照明環境の変化から安定的に知覚するための、「色の恒常性」においても重要な役割を果たしている。モノクロ写真には色はないが、写真の輝度情報から色を感じたり、質感を感じたりすることはある。あるいは、手触りのような別の感覚を誘起させたりもする。森山の写真はモノクロで、ハイコントラストで粗い画面になっているからこそ、むしろそこに含められていた色や手触りといった質感を強く感じるのかもしれない。それは森山大道の写真史的、社会的文脈を知らないからこそ発見できたことかもしれない。

展示風景

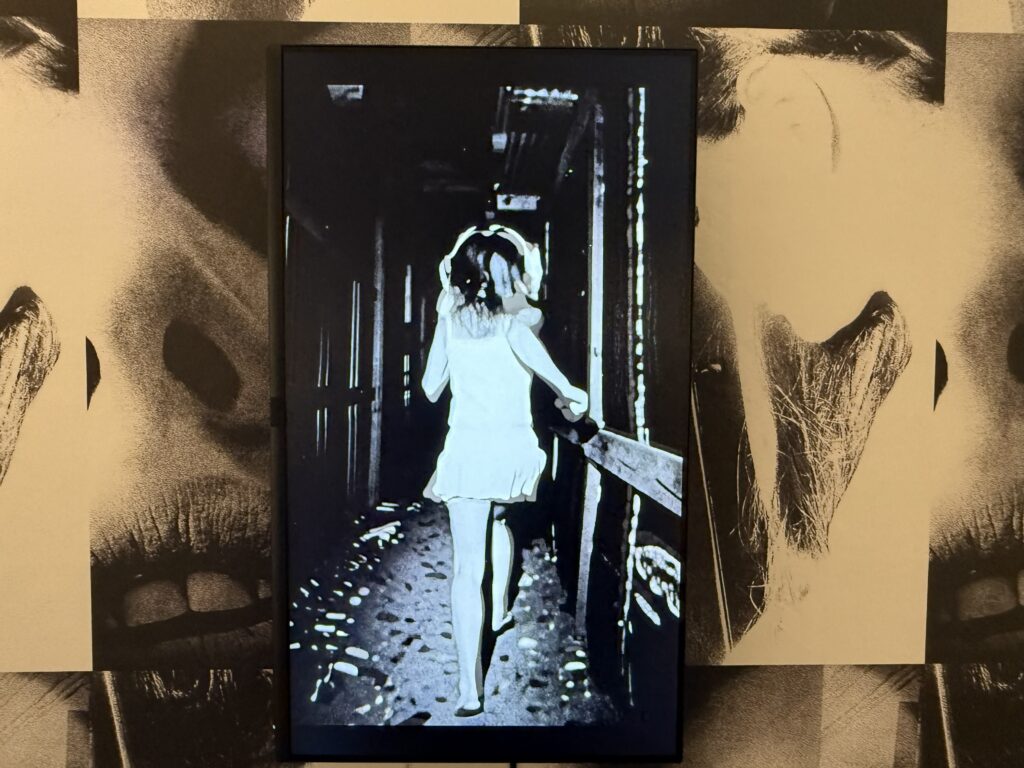

『狩人』を担当した受講生は、撮られている女性の存在に注目した。そこには女性の後ろ姿や目やお尻などのクローズアップ、手をつなぐ男女、電車の中で並ぶ女性の足などが写されており、現在の若者の感性で言えば盗撮のように見えるかもしれない。しかし、1960年代では写真家も写真を撮影する人もまだまだ少なく、撮られた後に公開されることがどのようなことか理解している人も少ない。発表された自身の姿を発見することもほとんどなかっただろう。「現像中に浮き出る女性の姿に圧倒されたのではないか」とコメントがされているが、たしかに、撮る方も現在のようにすぐに写真を確認できず、現像するまで結果はわからないから、現像中に自身の撮影した女性像に驚いたことは的を射ているだろう。

展示風景

同時に、『にっぽん劇場写真帖』で感じたような、見る/見られるという構造を入れて展示を行った。なかには森山が鏡の前で自身の姿を写している写真を、UVプリンターで鏡面に焼き付けた作品もある。その前に立つと森山の顔と鏡面に映る自身の顔が二重映しになる。そこで一方的に鑑賞していたはずの自分が森山の被写体になったような錯覚を起こす。鑑賞者は展覧会では一方的に見る、評価する立場で、見られる、評価される立場ではない。写真もまた写真家と被写体の関係は一方向のものだが、それを反転させることでそこに潜む暴力性や非対称性を明らかにしようとしている。

展示風景

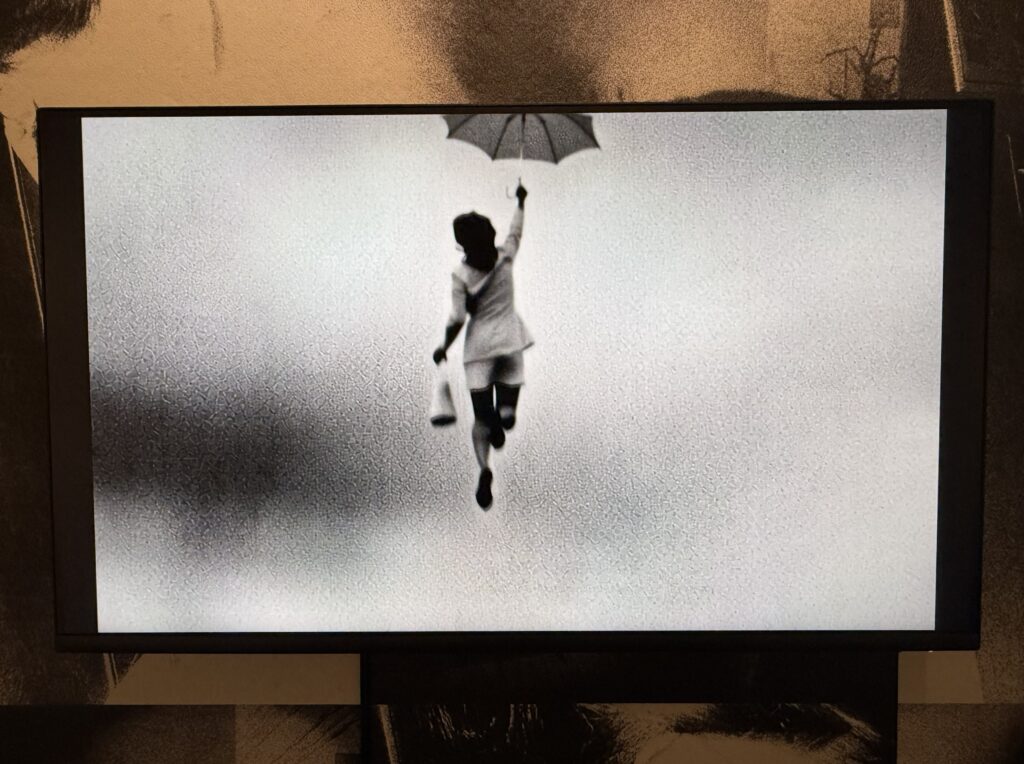

さらに、韓国出身の写真家・アーティストのアン・ジュンのサポートを受けて、4冊の写真集から7枚の写真を選び、AIによって写真には写ってない前後の時間、空間が映像によって再構築された。左に展示されたモニターには、白い服を持った女性が傘を指している写真が元になっているが、前に歩いていって、ジャンプをしたかと思えば、映画『メリーポピンズ』にように、空に飛びあがっていく。それこそ映画のワンシーンのように「自然」に見えるが、ジャンプする前に、ディズニー映画を学習したのか、少し後方にバックしてしゃがむ動作をしたり、横顔が見えるときは西洋人風だったりと、学習している映像を考慮して、プロンプトを調整する必要があったという。

展示風景

右に展示されたモニターには、『にっぽん劇場写真帖』に掲載された海に入る男性の写真《FIN(終焉)》(1968年)の後ろから映画『ジョーズ』に出てくる巨大サメのような、巨大なクジラが飛び出し、もともと幻視のように見える森山大道の写真に、ファンタジーやSFが混ざり込んだような面白さがある。

展示風景

中央のモニターは、横須賀の裏道をはだしで立っている女性の後ろ姿のよく知られている写真《ヨコスカ》(1971年)などが用いられている、女性が走っていく映像が流れている。写真は映像ではない。むしろ動いている世界を留めたいという全く逆の欲望からなるかもしれない。しかし、だからこそ写真家がどのように世界を切り取ったのか。その前後の状況、何を切り取り、何を切り取らなかったのか、ということは大いに関心を喚起させられる。

横須賀で撮影された女性が走る姿は、写真自体が森山調にエフェクトされたものにせよ、森山の見た風景を追体験するようであり、発明的な手法であるように思えた。もちろん、産業廃棄物が散らばっているような裏道で、映像のような速度で裸足で女性がかけていたことはないだろう。とはいえ、一瞬そうだったのではないかと感じるような怖さがある。写真は現実ではない。本当の出来事であることを信じるかどうか、と言うことを突き詰められるような試みといえよう。

展示風景

さらに、コピー機を使用した試みも行われた。森山大道は、1974年にシミズ画廊で開催された「森山大道プリンティングショー」展においてコピー機を使って写真集を制作し、販売している。そもそも写真というメディアを突き詰め、雑誌や写真集で発表していた森山にとって、一つの空間の中に経験が閉じ込められることに対する違和感があったのだろう。

今回、森山大道が撮影した作品を素材に切り取られた素材をコピー台に貼り付けてコラージュが行われ、観客もまた作品を複製して持ち帰ることができる。「過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい」という森山大道の時間感覚を再演することがコンセプトとなっているが、森山大道の作品も複製されることで、新たな感性を生み出し続けるといってよいだろう。

逆に言えば、複製されなくなることは、森山大道の作品が古びてしまうことに他ならない。その意味では、森山の作品を複製することで森山の感性を受け取り、新たに複製することは、もっとも正当な森山作品の鑑賞方法といえるかもしれない。本展によって受講生は森山大道の何らかの感性を受け取ることができたのではないか。そしてそれは、新たな形で複製されていくに違いない。

モニカ・オルピック 反復と観察によって生まれる新たな発見

展示風景

また、隣のスペースでは、滞在制作をしたモニカ・オルピックが展示を行った。ポーランド出身で、現在はドイツのケルンを拠点とした、写真や映像、サウンドを扱うマルチメディア・アーティストであるが、今回は、写真作品や写真を元にした本を展示し、上映室で映像作品も発表した。モニカは、言語化される以前の状態、意味として立ち現れる構造について表現している。

《Stepping Out Into This Almost Empty Road》(2022) 展示風景

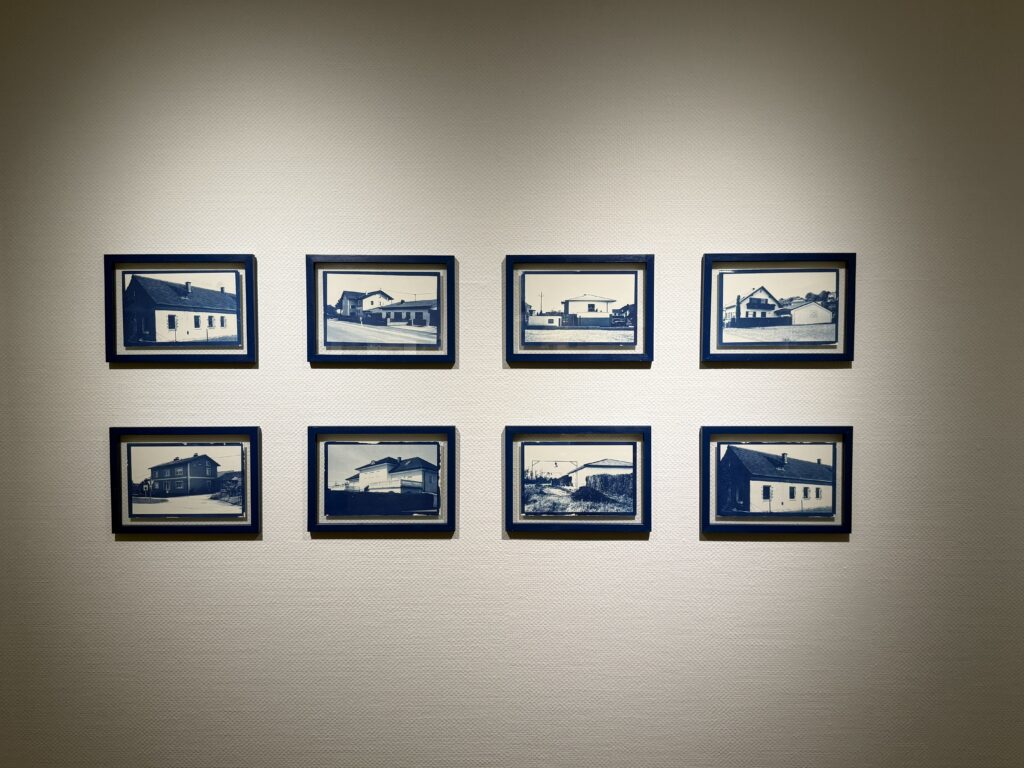

なかでも、ポーランドとベラルーシの国境付近の自然や日常を撮影したシリーズ《Stepping Out Into This Almost Empty Road》(2022)、オーストリアの強制収容所の跡地につくられた住宅を撮影したシリーズ《Blue Zone》(2018)、毎日食べる卵の殻を撮影したりシリーズ《Ich verstehe nur Bahnhof》(2025)、Aのような字の文字に組んだ丸太を様々な場所に置いて撮影したシリーズ《a≠a》(2019)そして奈良に滞在している際に撮影した、人間が添え木をつくって、成長を助けている木を撮影したシリーズ《structures》(2025)などの写真を展示し、《Stepping Out Into This Almost Empty Road》と《Blue Zone》に関しては写真集も展示された。

一貫して表現されているのは、日常という状態の脆さであり、一つのことを繰り返すこと、観察することで気付くことの大きさについてである。ポーランドとベラルーシの国境地帯や、オーストリアの強制収容所の跡地の住宅で行われる日常生活は、極めて脆い危険の前後にある状態の中で繰り返される行為であるが、だからこそそのコントラストが際立ち、かけがえのなさに気付かされる。

《Blue Zone》(2018) 展示風景

《Blue Zone》では、プリントにシアン化合物が用いられ、青色になっている。かつてシアン化物イオンを含む錯塩から作られる鮮やかな青色の顔料は、プルシアンブルーと称され、日本にも江戸時代中期に伝わり、ベロ藍(ベルリン藍)として葛飾北斎や歌川広重が浮世絵に使用した。いっぽうで、ナチス・ドイツがつくった強制収容所のガス室では、シアン化水素を主成分とする殺虫剤が使用されたのだった。ここに住む住人がかつての強制収容所のことをどれだけ知っているかわからないが、ジョナサン・グレイザー監督がアウシュビッツ強制収容所の隣で暮らす所長の家族の日常を描いた映画『関心領域』を想起させられる。

《Stepping Out Into This Almost Empty Road》(2022)もおだやかな日常生活が撮られているが、現在、世界の中でももっとも緊張状態にある地域の一つだろう。しかし、この日常を捉えることは、もっとも重要なことかもしれない。均衡状態がいつ崩れるかわからないが、日常生活を丁寧に観察することで見えてくることがある。

《Ich verstehe nur Bahnhof》(2025) 展示風景

《a≠a》(2019) 展示風景

春夏秋冬があって朝昼晩がある。繰り返しているようで実は二度と同じ時間はない。常に変化しながら同じような周期が反復されている。我々が日常で繰り返されるルーチンも、反復行為でありながら、少しずつ異なっている。しかし、その繰り返す行為を観察するから、微細な変化が見えてくる。《Ich verstehe nur Bahnhof》や《a≠a》などの写真は、図と地の反転や反復行為によって、複製でありながら、まったく同じではない、ということを表しているといえよう。

《structures》(2025) 展示風景

奈良で撮影された木は、古木のためねじ曲がり、添え木をしないと倒れてしまう。奈良公園のそこかしこにそのような添え木をしている古木がある。モニカは、このような人間が自然に「手」を添えるこのような形態はヨーロッパで見られないため、非常に興味深く感じたという。これもまた丁寧な観察によって発見されたものだろう。

いずれにせよ、今回のプロジェクト、展覧会で重要なことは、よく見ることである。よく見ることで森山大道の中に潜む感性を発見したり、日常の中に言語化されていない感性を発見したりすることができる。写真における「現像」は、まさに見ることによって現れる。それを自覚すると、今回、受講生が試みたように、世界にはまだまだ像が潜んでおり、それを引き出す感性を待っていることに気づくことができるだろう。

※本記事は、アートコミュニケーション人材育成プログラム「あ³」の公式記録集のために執筆した。