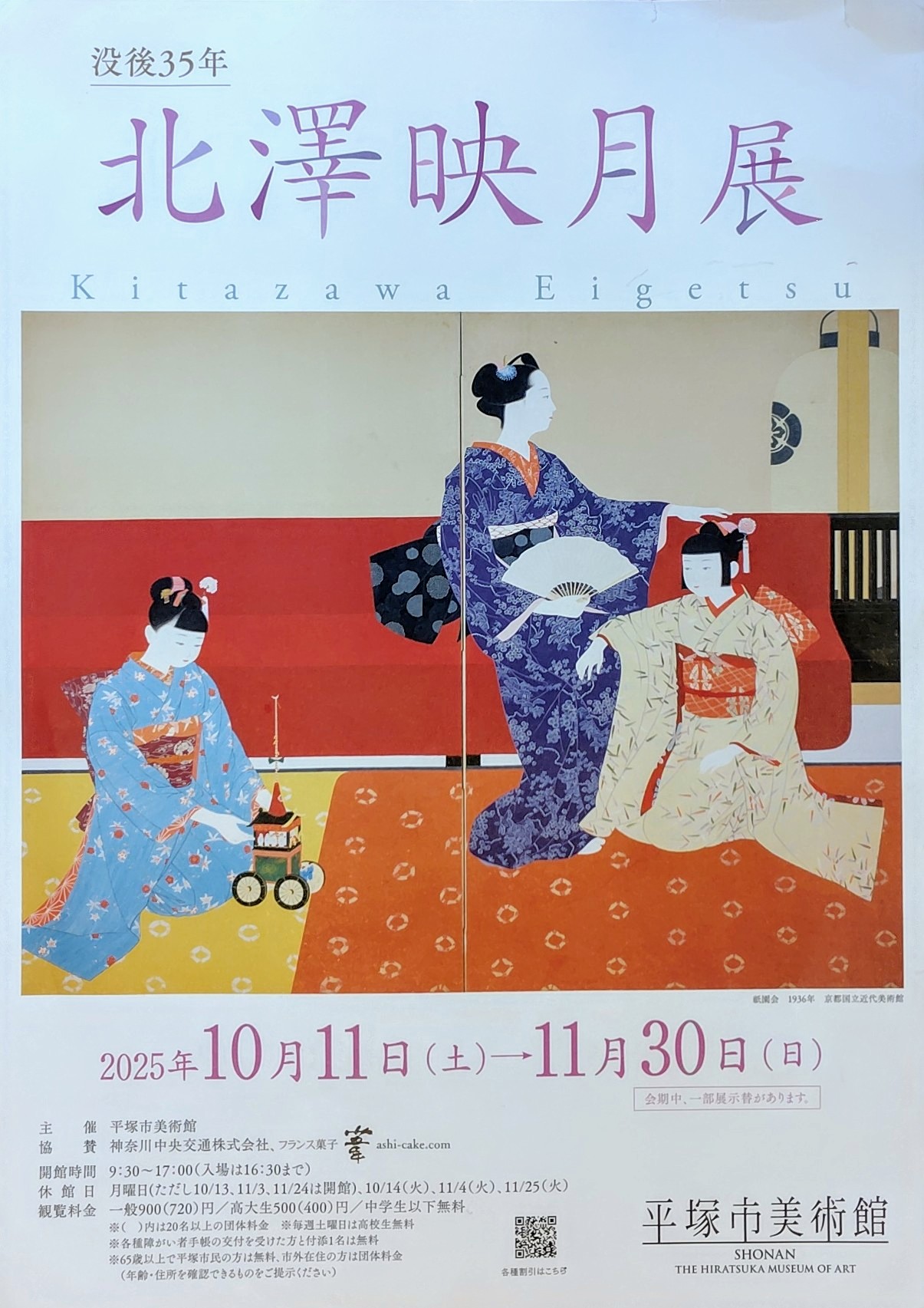

平塚市美術館の「没後35年 北澤映月展」が、非常に力のこもった名展示です。過日、鑑賞に訪れた際、担当した学芸員の熱量に圧倒され、しばし呆然としたほどです。

北澤映月(1907~1990年)は京都市生まれの日本画家です。上村松園(1875~1949年)や土田麦僊(1887~1936年)に師事して日本画家としての歩みを本格的にスタートさせました。1938年から再興院展に入選を重ね、1941年には小倉遊亀(1895~2000年)に続く女性2人目の日本美術院同人に推挙されています。

北澤映月「女人卍」(部分)

北澤作品の美点は、ずっしりと安定した構図です。華やかな装飾性と写実性に目が奪われがちですが、よく見ると、重心が重く、堅実な感じが漂っています。展示会場内でとりわけ目を引いた「女人卍」(1972年)の解説パネルを引用します。

淀君を中央に据え、左上から時計回りに出雲阿国、細川ガラシャ、樋口一葉、加賀千代女を「卍」の安定した構図の中に描く。桜の花びらが舞い散り、はかなくも自分の生を全うした女性たち。映月はこのモチーフに自身の生を重ね合わせたのかもしれない。

「かもしれない」という推測の文末ではありますが、筆者は、この解説文に展示のメッセージがすべて込められていると思いました。長らく女性の芸術家は、ただの「日本画家」「画家」とは呼ばれず、「閨秀画家」と呼ばれていました。その後には「女流画家」に変わり、現代社会ではことさらに「女性」を冠した呼称は使われないようになってきました。

映月が活躍した時代は、まだ「閨秀画家」呼ばわりのころです。美術でも文学でも「女だてらに~」みたいな蔑称と裏腹の「男よりも一段下がった称賛」を受ける立場に甘んじていたわけです。北澤の作品のレベルの高さは平塚市美術館の会場内を歩けば一目で分かります。しかし、正当な評価をこれまで受けて来たかといえば、はなはだ心もとない感じがします。

1985年に刊行された「新潮 世界美術辞典」(新潮社)のページを繰ってみましょう。昭和の日本画壇を代表する巨匠を表す「五山」の面々は全員が立項されています。東山魁夷(1908~99年)、杉山寧(1909~93年)、高山辰雄(1912~2007年)、加山又造(1927~2004年)、平山郁夫(1930~2009年)の5人ですね。正直言って、映月の作品は、五山の面々と比べて、まったく引けを取らない出来栄えだと思うのですが、彼女は掲載されていないのです。まぁ、上村松園はきちんと立項されていますが…。

辞典が刊行された時点で、東山、杉山、高山は70歳代、加山と平山に至っては50歳代です。映月ほどのキャリアと作品があり、「五山」最年長の東山よりも生年が1歳上回る映月が掲載されていないのは不可解な話です。女性の作家が味わわされる理不尽な扱いは、このような辞典の記述にも表れているのではないでしょうか?

著者の怒りがたぎっている名著中の名著「視線と差異」(ちくま学芸文庫)

しかし、一方で、グリゼルダ・ポロック著「視線と差異」(萩原弘子訳、ちくま学芸文庫)の、あの有名な一節も思い出されます。

たしかに美術史は、創造的な文化活動に携わるほぼすべての女性がつくりだす芸術を無視してきた。こうした眼前の課題にとりくむ必要はつねにある。最もよく使われている美術史教科書の著者であるH・W・ジャンソンのような研究者たちから、「世界美術に関する一巻完結の歴史書に含めるに足る革新的な芸術をつくりだした女性は、これまでひとりもいない」などと宣言されてしまっているのだから、無知の修正といった眼前の課題はもちろん重要だ。しかしそれではジェンダーの問題を、美術史への記載を求める女性アーティストの問題にすりかえるだけである。例外的な見せ駒として女性が、規範的正史にあとから参加を許されるにすぎない。性別を理由とする排除によって構築された規範だから、当然ジェンダー化された言説であり、またそれ自体がジェンダー化を遂行する言説でもあるので、女性であるアーティストを、単に「アーティスト」とはせず、「女性アーティスト」という有標の他者に位置づけるのが常である。(同書13~14ページより)

いかがでしょうか、このポロックの論旨明晰で圧倒的に力強い文章は?

「例外的な見せ駒=女性アーティスト=有標の他者」である限り、女性の芸術家は常に周縁に追いやられてしまいますが、ポロックが指摘する通り、ジェンダーの問題を「美術史への記載を求める問題にすりかえる」行為が望ましいわけでもないでしょう。

ただ、それにしても、ジャンソンのような“偉大な研究者”の言説、ふざけていますよね。偏見に満ちた決めつけをあたかも正当性がある言説のようにしてご託宣を下す姿勢にはうんざりします。きっとですが、平塚市美術館の担当学芸員の方も、我が国の美術界を流れる事大主義や男性優位な言説にうんざりしているのでしょう。「女人卍」の解説パネルに、そんな学芸員の真情が吐露されているような気がしました。

展示のチラシ。会期は2025年11月30日まで。「美術ファンなら、この展示は見逃すな!」

いずれにせよ、北澤映月という偉大な芸術家にもっと注目が集まったらうれしいです。筆者は個人的には南画家・奥原晴湖(1837~1913年)がもっと顕彰されてしかるべきだと考えています。日本だけでも、注目すべき活躍を続けていた女性の芸術家は本当にたくさん存在しますね。

ジャンソンはとっくの昔にお亡くなりになっていますが、ジャンソンと同じように威張りくさった権威筋の男性はまだまだ世界中に多く存在しております。この男たちにぎゃふんと言わせる展示が世界中の津々浦々で催行されたらいいな、と心より祈っています。(2025年11月7日19時14分脱稿)