栃木県足利市の「第3回路地まち アート ランブル」を見てきました。街中の14会場を巡って、作品を鑑賞するわけですが、この14会場のすべてを1日で回ろうとすると、あまりにも歩きすぎることになります!

筆者は、諸般の事情により、半日しか鑑賞のために時間を割けませんでした。そのため12会場しか回れませんでしたが、十分に楽しむことができました。

この手のイベントに参加するといつも思うのですが、作品そのものよりも会場となる空間の方に目がいってしまいます。誤解を恐れずに言いますと「会場>作品」という関係性になってしまっているように思えるのです。

旧・谷医院の室内

それくらい、魅力的な空間だったということですね。筆者が一番、面白さを覚えたのはSYUTA(三友周太)が作品を披露した旧・谷医院でした。1928年に開業した内科・呼吸器科の旧医院。

ずばり、江戸川乱歩(1894~1965年)の明智小五郎シリーズで描かれる空間そのものです。外壁面にツタが覆う、レトロな洋館の旧医院内を歩いていると、小林少年やマユミやポケット小僧、さらにはチンピラ別働隊といったシリーズ登場人物の気配が漂ってきます。

よく、こんなにきれいに色々と残っているな、と感心するくらい建物内の備品の保管状況が良く、あたかも“昭和時代パビリオン”の様相を呈しているようでした。医院内には、「謎の事件」の匂いが漂っています。小学校時代の筆者は、明智小五郎シリーズを夢中になって全巻読破し、作中に登場する少年探偵団のメンバーに入れないのだろうか、と真剣に考えていました。

さらに、探偵団員の証しである「BDバッジ」が、喉から手が出るほど欲しかったのです。誰からも支給されなかったので、自分でそれらしいバッジを手作りして、何枚かを懐に忍ばせ、街の角々にこっそりと落としては、秘密の捜査活動をしているつもりになって、自身の活躍に酔いしれていたものです。

旧・谷医院に足を踏み入れた瞬間に、約半世紀も前に、秘密の探偵団ごっこを自作自演していた「少年・市原」の姿がわーっと思い出されたというわけです。これは、すごいことですよね。少年探偵団のことなんてもう50年、忘れていたのに、建築物一つですべての風景がよみがえるわけですから。

旧・谷医院の治療室には、昔懐かしい什器が勢揃いしていた

診療時に座る椅子とその周りの医療器具にも驚きました。えっ、これって筆者が幼いころ、病院に行った時の什器とまったく同じではないですか。昔の医療器具は、今よりも見た目が怖くて、どこか厳かで物々しい雰囲気が漂っていました。現在は、ずいぶんソフトでマイルドで、患者さんフレンドリーな什器に変わりましたよね。

昔は治療の際も、少しくらい痛くても我慢するのが当たり前でした。今から思い返すと、50年前のお医者さんって、みんなすごく威張っていたんですよね。今は、非常に民主化され、医療行為はサービス業の一種のようになっています。恐怖や痛みを与えないように気を使いながら、治療行為をしているわけです。

本園師芳「砂の城」

そんな、あれやこれやを考えながら次に向かったのは、S邸です。築100年を超す、靴下を織る機場や蔵や二階建ての母屋があります。本園師芳の「砂の城」(2025年制作)が風刺に富んでいました。砂場などで砂を入れて型を取るおもちゃが無造作に床面に置かれていますが、よく見ると、国会議事堂なんです。もろく崩れてしまう国会議事堂の姿は、まさに現代の日本社会そのままのようで、しばらく見つめてしまいました。

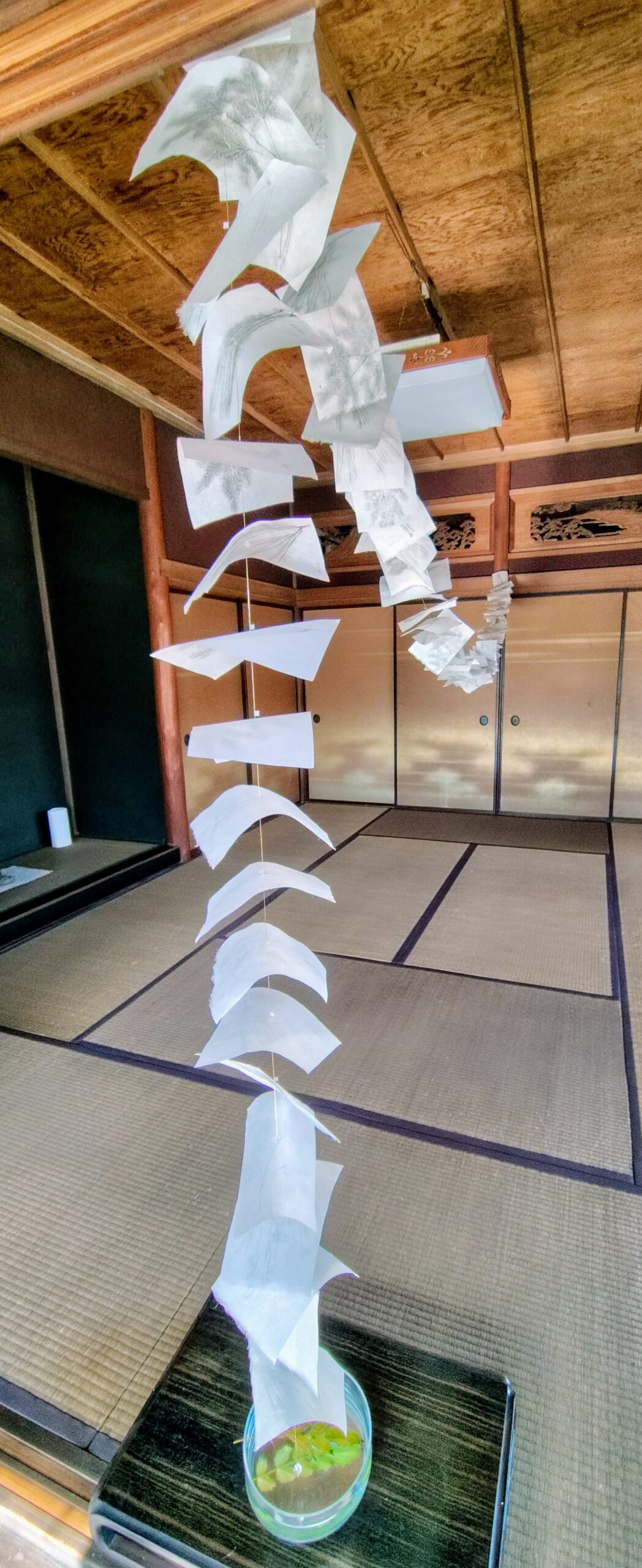

栃木美保「水と風の道」

伊勢町K邸は、建物そのものが芸術作品のようでした。1940年、小林機械製作所社長・小林忠蔵氏の自邸として建造された立派なお屋敷です。長野県渋温泉にある「歴史の宿 金具屋」の外観を模しており、建物内部の装飾にも非常にお金をかけたことが一目瞭然です。栃木美保は「水と風の道」と題する作品でK邸の庭に生える植物を利用しました。松、もみじ、ひいらぎ南天という3種の植物の葉の拓本を用いて「命育む土は 水と風の通る道」であることを表現しています。

ほかにもたくさんの面白い建築、作品はありましたが割愛いたします。筆者が足利で大好きな場所が「草雲美術館」です。気迫あふれる南画で知られる田崎草雲(1815~1898年)の名品・優品をいつも展示しております。それほど広い展示室ではありませんが、筆者はいつも午前9時の開館と同時に入り、約1時間ほどかけてじっくりと作品を鑑賞してから、足利市立美術館に向かうというコースを採用しています。

今回の足利旅行でもまったく同じ行動パターンを取っていましたが、その道のり、臨済宗建長寺派・福厳寺の敷地内に植わった木から激しく黄葉が落下しているのを遠望しました。

はらりはらりと葉が音もなく落ちています。意外と速いです、落下するスピードが。もう、枝に未練などないとでも言わんばかりに、あっという間に落ちていくのです。少しばかり揺れながら、落ちるのですが、その際、目につくのは葉の裏側です。ふだん、あまり見ない葉っぱの裏側は、遠望している際にも見慣れない箇所であるだけに気が付きやすいのです。裏を意識することが最初に来て、そのおかげで続いて表側にも意識が向かうわけです。

曹洞宗の僧侶・良寛(1758~1831年)の辞世の句を思わず思い出します。

裏を見せ表を見せて散るもみじ

裏が最初に来て、続いて表、なんですよね。良寛さまの観察力の鋭さに改めて感じ入りました。草雲美術館で鑑賞を終え、足利市立美術館に向かう途中の路上にも葉っぱが散らされていました。

福厳寺では黄葉に出合ったが、足利市立美術館に向かう途中の道のりでは紅葉と出合った

しばし、立ち止まれば、やはりここでもはらりはらりと葉が落ち続けます。筆者もいつか、はらりはらりとこの世界から離れて、此岸から彼岸へと渡ることになります。葉っぱの姿を凝視していると、死ぬことはそんなに怖いことでもないように思えてきて、楽な気持ちになれました。

さぁ、さらに足利市立美術館へと向かっていると、今度は駐車場の水たまりと出合いました。上方の建築物の一部が水面に映り込んでいるのがお分かりでしょうか?

駐車場の水たまり。宇宙と人間の目との関係性が、この1枚の写真に凝縮されている

水たまりとは、私たちの目・瞳そのものです。宇宙空間の全体を見ることは不可能な私たちの瞳。常に限定された一部分しか見られない私たちの瞳。しかも、瞳に映った光景は、電気信号へと変換された上で視神経を通過し、脳に伝達されて「見る」という行為が完了するわけです。

つまり、私たちは風景そのものを丸ごと知覚することはできないのです。さらに付言するなら、この写真の上部にあるビルや非常階段や木立と水たまりに映り込む映像との間には、ほとんど何の関係もありません。「目で見えている映像」がイコール、世界ではないということです。水たまりの風景をじっと見れば、人間存在の頼りなさ、覚束なさに自ずと気が付くのです。

「路地まち アート ランブル」に参加して、街中を歩き回って、一番面白い作品が水たまり、二番目が落葉だったのです。レンブラント(1606~1669年)の名言を最後に引用して本稿を終えることにいたしましょう。

Choose only one master-nature.

自然の中にすべての創造のヒントが隠されています。芸術に携わる者は常に自然から学ばなければいけませんね。(2025年11月6日19時44分脱稿)