高崎市美術館(群馬県)で「福沢一郎の旅行カバン 画家とゆく世界の旅」展を鑑賞してきました。洋画家・福沢一郎(1898~1992年)といえば日本近現代美術史を考える上でも、最重要な作家の一人です。東京帝国大学在学中に朝倉文夫(1883~1964年)に彫刻を学び、1924年に渡仏して絵画に転向し、シュルレアリスムを日本に持ち込んだ作家として知られています。

彼は、国内外のあちこちに旅をしながら、制作テーマを探り、表現の幅を広げました。本展では、スペイン、ギリシャ、オセアニア、ニューヨーク、中南米、フランス・パリ、そして秩父や古里・群馬など、彼の画業における旅の足跡をたどっています。展示を見ていると、自分も福沢と一緒に旅をしているような感覚に襲われ、同時に、福沢が旅を通して己の画業を進化・深化させていった軌跡もうかがえ、大変、興味深い内容でした。

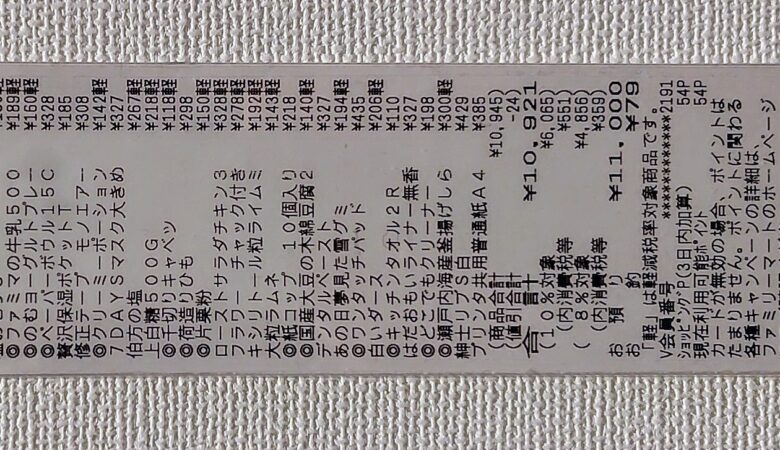

1958年に福沢一郎が撮影した「街角の壁」(部分)

特に筆者が心惹かれたのが、福沢がストリートの落書きが施された「壁という壁を写してまわった」という点です。落書きというのは、現代風にいえばグラフィティにほかなりません。展示会場内に飾られていたパネルには、大変、良いことがたくさん書いてありましたのでご紹介します。

らくがきに興味を寄せるのは、私達の仕事の中に、その抒情的象形的感覚を活かすことが出来るからである。(中略)らくがきや千八百何十年かの法律によって、貼り紙禁止なる巴里の壁や塀に書かれたペンキ塗りの文字は、それらの文字の周辺のいろいろなものと偶成的な取り合わせによって、不可思議なイマージュを生み出す。その辺を切り取ってみれば、最早見事な一枚のタブロウである。

さすが、福沢です。落書きを見る目に何の偏見もありません。きちんと落書きの芸術的な意義を評価しており、筆者も勇気づけられます。そして、このパネル内には、さらに福沢による非常に重要な指摘が記述されていました。

絵具やキャンバスは回りくどい。物を物自体で、その物ずばりと説明出来ないだろうか。壁は壁で表現すれば、それでよいではないか。それでは芸術にならないと云うのだろうか。

うーん、本当に福沢は深くて良いことを言いますね。そう、絵具やキャンバスは回りくどいのですよね、確かに。ダイレクトに壁で表現する、というのは、つまり表現の鮮度が良いということです。何らかのイマージュを、直感をストリートから受けた際に、それを画室で描くのでは、鮮度が落ちてしまうのです。即興的なひらめき、創意工夫が壁の前で生まれたら、壁に表現したくなるのは、これ自然の道理でしょう。

まぁ、福沢が海外の街並みで落書きをしたわけではなさそうですが、1959年の「不定形(アンフォルメル)」と呼ばれる傾向の作品を制作する流れにつながっていったのです。「物を物自体」で表現するというのは、壁の即物的な効果に注目することでもあります。

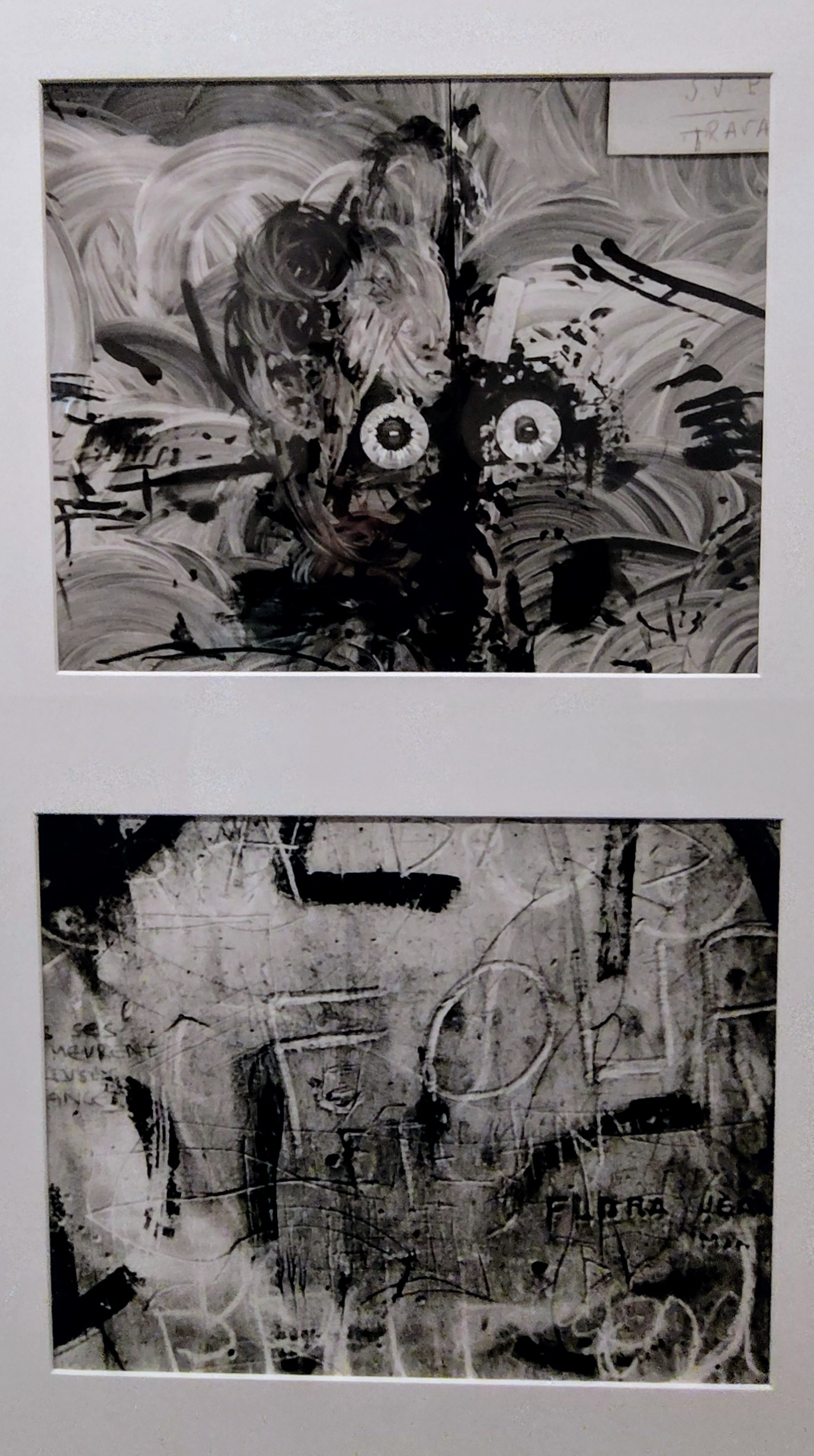

福沢一郎「黒い幻想」

壁の写真を撮って回った成果が「黒い幻想」という作品に見事に結実しています。これは、本当に素晴らしい作品ですね。まったく古びて見えません。2025年のヨーロッパのどこかの20歳代前半の新進気鋭のアーティストが制作したと言われたら、信じてしまうような新鮮さを保持していると思いました。

ニューヨークで福沢が撮影した写真の中に、興味深い光景が映りこんでいました。胸と背中にメッセージを書き入れたボードをぶら下げて、チラシをまく、いわゆるサンドイッチマンの男性がいます。そうですね、せいぜい20代半ばから30代前半くらいの白人男性と思われます。「LET’S KEEP AMERICA FIRST」と書いてあったのに筆者は驚いたのです。

福沢一郎が1965年に撮影した写真(部分)

この写真を福沢が撮ったたのは1965年のことです。今からちょうど60年前にもトランプ大統領のような主張はもうすでにあったのですね。北ベトナムへの爆撃を始めた年、つまりアメリカがベトナム戦争の泥沼に入り込んでいた年に「アメリカ・ファースト」を訴える白人男性の姿が、やけに痛々しく見えました。

筆者は不勉強で、アメリカ史も無知なのですが、「アメリカ・ファースト」という思想(?)の系譜はいったいいつから始まったのか、非常に興味を覚えました。第二次世界大戦前に使われた「アメリカ・ファースト」はある種の反戦運動の一種だったはず。それが、いつからトランプ大統領が使っている自国最優先主義のような意味合いに変容したのかが知りたいです。

もしかしたらですが、1965年の「アメリカ・ファースト」もトランプ的な意味合いではなく、まさに第二次大戦前とまったく同様に、海を越えてまで他国に干渉したり、戦争をしかけたりすることの愚かさを戒める反戦運動的なメッセージだったのかもしれません。

福沢一郎が海外旅行で携行したかばんやカメラなどの品々

日本はもちろんアメリカではありません。しかし、アメリカの属国のような状態で戦後80年間の時日が経過してきたのは誰が見ても明白です。右翼と言われる方々が「親米」という立場を堅持しているのも、とても不思議です。「鬼畜米英」を訴えていたはずの右派勢力が戦後、親米の立場を崩そうとしていないというのは非常に矛盾していると思います。わが国、戦後政治における最大のアポリアは、間違いなく「親米ニッポン」というイデオロギーだと思います。

日本戦後の美術史に、この「親米ニッポン」的なるものがどのような影響を与えているのか?

これは、今後の研究課題に据えてみたいと改めて考えました。(ジョン・F・ケネディが暗殺されてちょうど62年が経過した2025年11月22日12時30分脱稿)