【銀座の落書き】

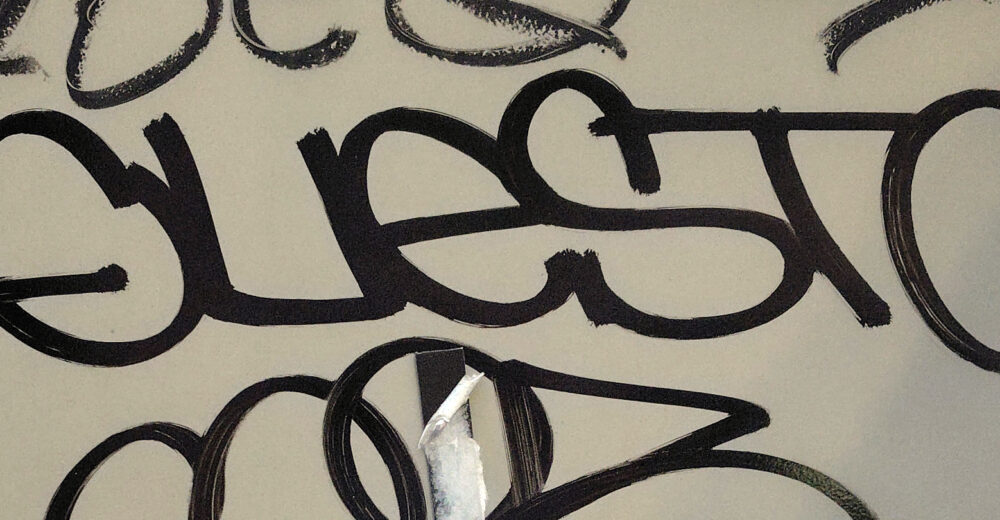

銀座の街を歩いていたときのことです。自動販売機と自動販売機との狭い間にある箱状の物体に黒い文字がたくさん書かれているのを見つけました。銀座だけに限らず、渋谷、新宿、池袋などの雑踏には必ずこのような黒字の落書きが存在します。大概、英語で書かれており、判読できないケースが多いです。英字と英字とは極端にくっついていたり、あるいはデフォルメされていて、慣れていないとなかなか読めないのです。

上から2番目の「QUeSTO」は、よく見かけます。右下は縦書きで「CARE」でしょう。ほかは難しいです

筆者の場合は、一般の方よりは読み慣れているので、5~10分ほど凝視を続けていると、何という文字(メッセージ)が書かれているのか分かる場合もあります。しかし、それはよほど運がよい場合で、なかなか読解は難しいのです。読み解くためのコツを特別に伝授いたしますね。

▽英字は意図的に大文字と小文字を混在させている場合もあるので、大文字と小文字で形状が大きく変化する文字には特に注意して読解すること。eとE、aとA、qとQ、dとD、Gとg・・・似ているようで少し形状の異なる、これらの英字には要注意です。

▽英字と英字との間は通常、極めて圧縮した形で書かれることが多い。つまり余白を入れずに、字と字とをくっつけて書いている。読解の際は、自分の頭の中で文字と文字との間に隙間を入れてみると円滑に読めることが多い。

▽単純に文字を書くだけでなく、書き手の個性ともいえる、「飾り」が各所に施されているので、その点も注意する。←これは、簡単に判読されないための「紛れ」を作るための処置とも言えます。意図的に飾りを混入させることによって、文字の正解を分かりにくくさせているのです。

▽文字そのものも極端にデフォルメされていることもあります。これは冷静に凝視を続ければ、元の文字も分かるケースが多いので、とにかくよーく見続けてください。

▽落書きやステッカーを発見したら、スマホ等で撮影してみてください。そして、90度、あるいは180度、回転をかけた上で、凝視をしてみてください。頭を柔軟にして観察をするために必須の作業が、この回転です。正解を見つけやすくなります。

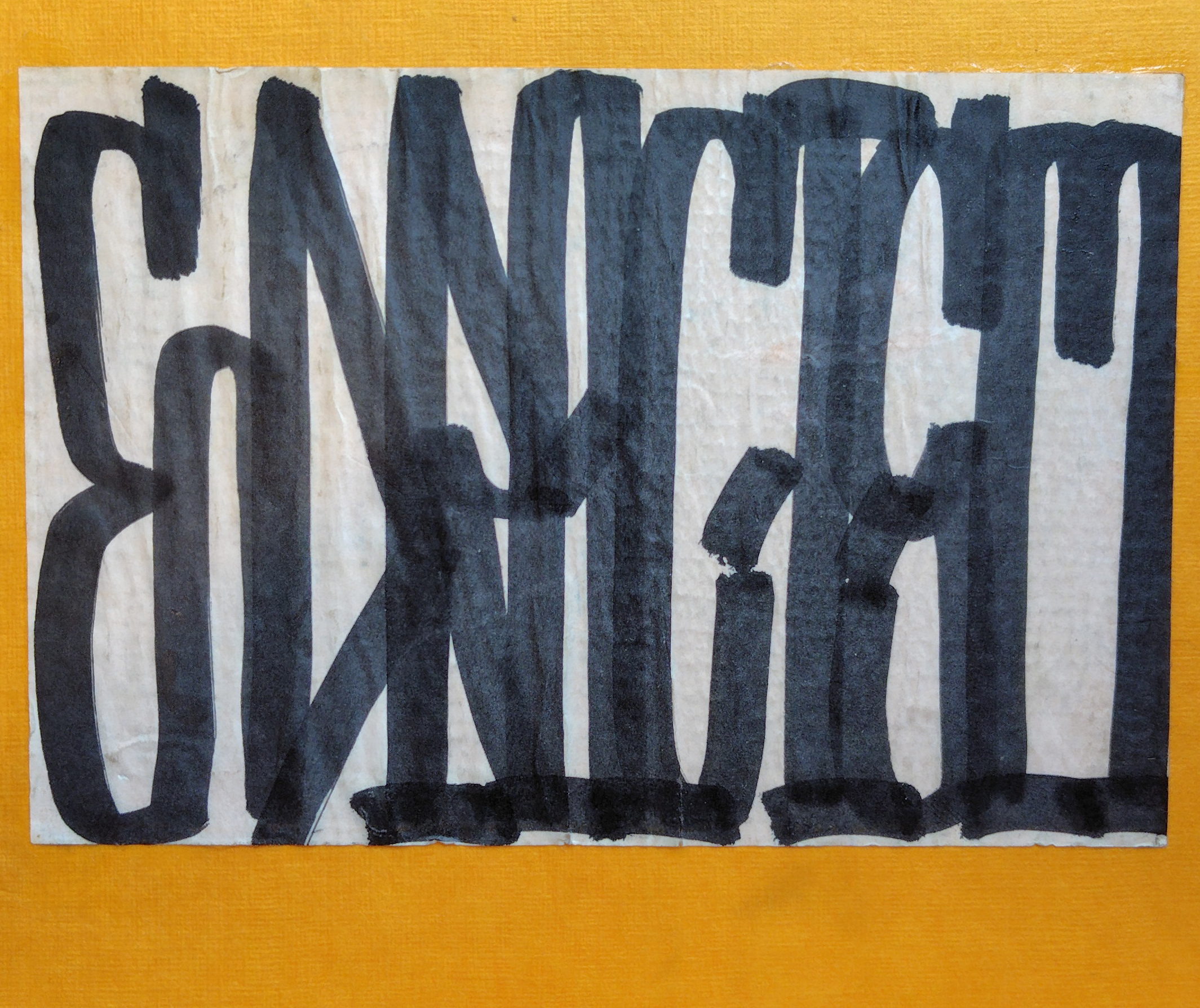

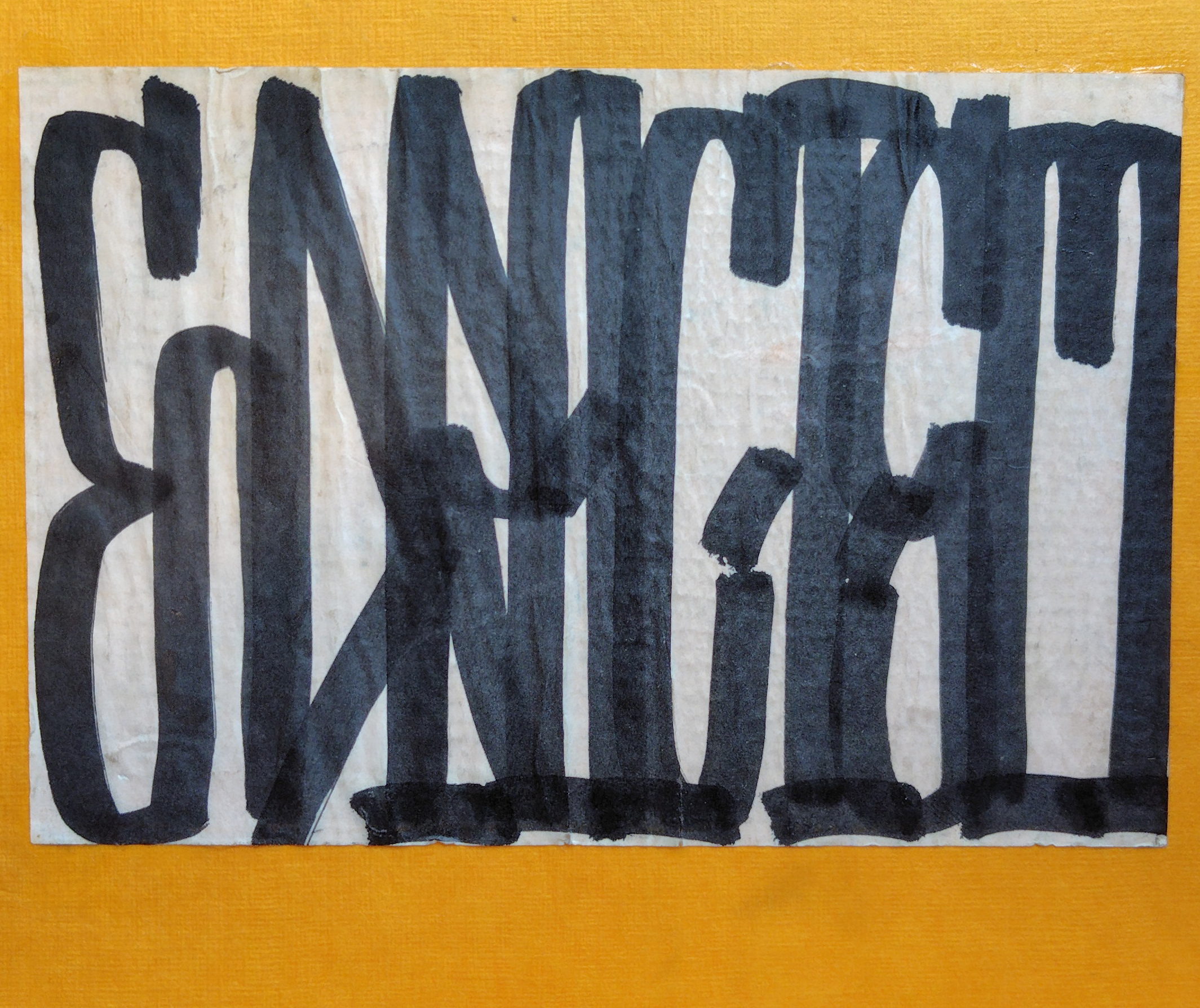

さあ、読解のコツはすべてお伝えしましたので、ここで問題を出してみましょう。筆者が銀座の路上で見つけたステッカーに英字が書かれていますので、これを読解してみてください。制限時間は10分です。(筆者も10分で判読できたので、同じ時間にそろえてみました)。

銀座で発見したステッカー。英字が9つ、書かれています。なんと書いてあるのでしょうか?

10分以内で読めた方には「市原尚士賞」を差し上げます、いえ、これは嘘です、何も差し上げません、悪しからず。答えと解説は本稿の下部に記載しますので、頑張って読解してみてください。ちなみに答えは一つです。何通りにも読めるということはありません。正解は確実に一つしかないので、どうか頑張ってみてください。

【ホーボーはグラフィティライターのご先祖様?】

グラフィティといえば、欧米の文化圏の影響下で発生したと言われることが多いです。筆者が一番、興味を持っているのは、列車にただ乗りしながら放浪する「ホーボー(Hobo)」と呼ばれる人々が発展させていった「モニカー(Moniker)」という落書き形式です。ホーボーの代名詞ともいえる米サンフランシスコ出身の作家ジャック・ロンドン(1876~1916年)が1907年にものした「ザ・ロード アメリカ放浪記」の中にモニカーについての詳細な記載がありますので、川本三郎訳でご紹介しましょう。

男の“あだ名”はスカイスル(帆船の帆)・ジャックといった。その名前をはじめて見たのはモントリオールでだった。ジャック・ナイフで給水タンクに帆船の帆の絵が刻みつけられていた。みごとな出来栄えだった。絵の下には“スカイスル・ジャック”、上には“B・W・9‐15‐94”とある。その言葉の意味は、彼が一八九四年九月十五日、西に向う(バウンド・ウエスト)途中、このモントリオールを通ったということ。私より一日先を行っている。当時、私のあだ名は“セイラー(船乗り)・ジャック”だったので、私はすぐに彼のに並べて自分のあだ名をナイフで刻みこんだ。日付と、私も西に向かっているという情報も忘れなかった。

ロンドンは同書でこうも書いています。「給水タンクは放浪者の伝言板の役割を果たしている。放浪者は決して退屈しのぎの気まぐれからではなくまじめに自分たちのあだ名、日付、そして行き先を給水タンクに刻みつける」。

筆者が大昔、初めて「ザ・ロード」を読んだ時に、「これはグラフィティのご先祖様じゃないか!」と興奮したものです。モニカーにご興味のある方は、ぜひ、美術家・大山エンリコイサム氏(1983~)の名著「アゲインスト・リテラシー」(2015年、LIXIL出版)の98~106ページを熟読してみてください。大変、面白い内容です。

それにしても、冒頭でご紹介した銀座の落書き、まるでモントリオールの給水タンクにジャック・ナイフで刻まれた文字のようだと思いませんか?

【狂草にも注目】

まさか、「グラフィティの起源」とは、いかに厚顔無恥の筆者も申し上げませんが、草書体を極端に崩し、連綿させた「狂草」にも注目し続けております。わが国では平安中期、三跡の一人・藤原佐理(944~998年)の「離洛帖」にも狂草の影響があるとされています。

狂草の発祥は、中国の唐代までさかのぼります。その先駆者として名前があがるのは、張旭と懐素の二人です。このうち、懐素の逸話が何ともグラフィティっぽいのです。彼は、酒に酔うと寺の壁、里の牆(かき)、衣裳、器皿など手当たり次第に書き尽くしたと言います。

嘘か本当か分かりませんが、張旭もすごいです。彼も酒を好み、大酔すると絶叫しながら狂走して草書を大書したそうなのですが、極み付きは、頭髪を墨にひたして神変不測の狂草を書いたというエピソードでしょう。篠原有司男(1932~)の「ボクシング・ペインティング」どころではありません。頭部を筆にして素晴らしい狂草を書いてしまうーーこれはもはやパフォーマンスアートです。

まさか、グラフィティのアーティストが狂草の先駆者のように酔っ払いながら、頭部を駆使して、字や絵を描いているわけはありません。筆者は、狂草の書家たちの融通無碍な境地が現代を生きるライターたちにも脈々と受け継がれているように思い、両者に共通点を見出しているのかもしれません。

狂草の線の自由さは、グラフィティを手がける方たちにもインスピレーションを与えるはずです。グラフィティの作家の皆さんには、ぜひ狂草の研究を進めていただきたいと思います。

【クイズの回答】

答えは、EnD RACISMでした

先ほど出題したクイズの回答&解説です。皆さん、10分以内で読めましたか?

答えは「EnD RACISM」(人種差別をなくす)です。

それぞれの文字がぴったりくっついているため、非常に読みにくかったと思います。また、R、A、C、I、S、Mの下部には小さい横棒「━」を入れ、さらにCとSの真ん中あたりには、わずかに右に傾いた短い線が「紛れ」として混入されています。しかも、Aの中の短い横棒はわざとまっすぐにせず、右に傾けているので、余計に紛れ効果が強まっているのです。Mは真ん中、下方に向かう谷折りの「谷」が意図的に浅くされています。Mにもmにも見えますが、そのどちらでもないので、余計に読みにくくなっています。

このステッカーの場合は、直截に政治的なメッセージを告げていますが、多くのステッカー、グラフィティは仮に文字が解読できたとしても、その意味するところがぱっと分かるものでもありません。アメリカのホーボーたちが給水タンクに刻んだモニカーのように、分かる人にしか分からないメッセージになっている可能性が大です。

【おまけクイズ】

ブロック塀に書かれたワンちゃん。よく見ると胴体は文字の集まりのよう。さて、読めますか?

横浜の街で見かけた、このグラフィティには、何と書いてあるでしょう?

筆者は一応の答えを推定しましたが、実はあまり自信がありません。読者の皆さんも何と書いてあるのか推理してみてください。筆者の場合は1分で読み方を確定させましたが、皆さんの制限時間は5分と少しおまけしておきます。筆者の考えた答えは2枚目の写真の下に書いておきます。

グラフィティの拡大図となる2枚目の写真。この写真の下に、筆者の考えた読みをお示ししています

お待たせしました。筆者の考えた答えを発表いたします。

横たわる犬の中に読める字は「TEARS(涙)」だと筆者は考えました。皆さんは何とお読みになりましたか?

筆者の推理です。このグラフィティを書いた作者の方は、長年、大好きな犬を飼っていたのですが、多分、その子が最近、虹の橋を渡ってしまったのだと思います。悲しくて悲しくてやり切れない日々を送る中、「TEARS」とご自身の愛犬の姿をダブルイメージで作品化したのだと思います。たまたま、十字架のようにも見える形象の下部に捧げられた愛犬像を見て、動物好きの筆者も思わずもらい泣きしました。

街中で、グラフィティを見かけたら、「汚い落書きだ、けしからん」と怒る前に、一度、じっくり鑑賞してみませんか?

現代を生きる懐素やホーボーたちの楽しくも謎めいたメッセージが読み取れるかもしれませんよ。(2025年8月20日18時46分脱稿)