図画工作や美術の教科書に「特別の教科 道徳」の影が忍び寄る

小学校の図画工作、中学校の美術の教科書が今、危ない方向性へと突き進んでいます。「自分はもう子どもじゃないから教科書なんて関係ないでしょ」「自分の子どもは、もう成人したから興味ないわ」などと済ますことができないほどの無惨な内容なので、実例と共にご紹介したいと思います。危ないのは美術だけでなく、もちろん歴史の一部教科書もまったく同様ですし、今や全教科がおかしな方向へと誘導されています。本当に日本の教育、大丈夫なの?

【「道徳の教科化」の動きは美術にまで!】

2024年度から使われている小中学校の美術関連の教科書を実際に見れば、唖然とするでしょう。「なんでもかんでも、道徳と結びつけていませんか?」と言いたくなるくらい、しつこく、「どうとく(道徳)」の2文字が登場するのです。

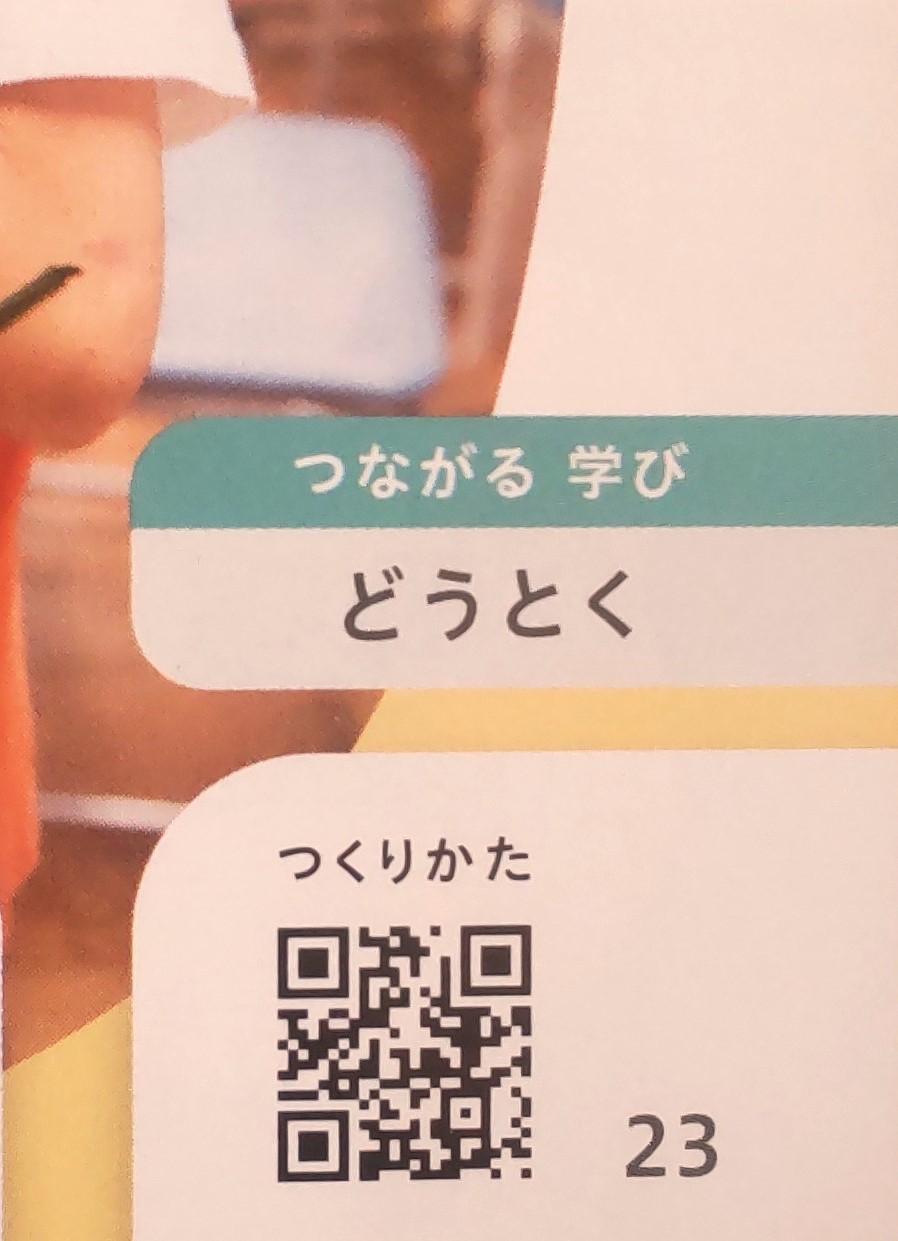

日本文教出版「ずがこうさく1・2下 まるごと たのしもう」では、各ページの下に「つながる学び」という項目が立てられました。「他の教科などとのつながり」を指すという説明がありますが、実際にページをめくると、かなり意味不明なものばかりです。

10~11ページの見開き「ひかりのプレゼント」は、色をつけたペットボトルやプラスチックコップを光にかざして地面、壁面に投射された色彩を楽しもうという内容。これが「どうとく」と関連付けられています。これだけでもすでに「?」なのですが、ほかの事例もご紹介しましょう。

日本文教出版「ずがこうさく1・2下まるごと たのしもう」23ページ

- 20~21ページの見開き「しんぶんしとなかよし」は、新聞紙を破ったり、丸めたりして造形を生む。

- 22~23ページの見開き「くしゃくしゃぎゅっ」は大きな紙をくしゃくしゃにして様々な形を作る。

- 36~37ページの見開き「おもいでをかたちに」は、思い出の光景を粘土で形にしてみる。

- 46ページの「であって生まれるいろのせかい」は、絵の具などによる混色の面白さを感じる。

- 47ページの「つないでつるして」は細長い紙をどんどんつないで、形の多様性を生み出す。

これら、すべてがなぜか「どうとく」と関連付けるよう、教科書内で明示されているのです。

続いて、開隆堂出版「つながる思い 図画工作5・6下」の中から、道徳と紐づけられたページをご紹介しましょう。同書の場合、各ページの下に「あわせて学ぼう」という項目を立てています。日本文教出版の低学年向け教科書と同様、「ほかの教科とのかかわりを示しています」とのこと。それでは、とページを繰ると…。

開隆堂出版「つながる思い 図画工作5・6下」27ページから

26~27ページの見開き「わたしの二つの気持ち」では、今日、自分の心のなかに湧いてきた2つの異なる気持ちを絵で表そうという内容。「あわせて学ぼう」欄には、道徳のあとに解説文「友だちの作品を通して気持ちを想像し、思いやりをもって友だちとかかわってみよう」という文章が続きます。

前出の日本文教出版の「図画工作3・4下 ためす 見つける」には道徳と関連付けたページは4か所、そして「図画工作5・6下 わたしとひびき合う」には7か所もありました。いずれも立項された中ではかなりの割合を占めています。

「単にほかの教科と関連性があると示す中に道徳が含まれているだけで何の問題があるのか?」「そこまで目くじらを立てるようなことなのか?」と疑問を抱く方もいるでしょう。いや、問題だと思います、私は。どんな「道徳」と関係のないように見える行動でも、道徳から離れられる事象など一つもない、と思わせる効果が、この教科書たちにはあると思うからです。

言い換えるならば、「道徳意識の内面化」です。個人個人が協調精神を発揮せず、好き勝手に自分の欲望を追求する姿勢は、明らかに文部科学省によって否定され、常に他者の気持ちを思いやる姿勢が強調されるーーそのような道徳精神をいつも心のどこかで意識するような児童が量産されることでしょう。

また、徐々に外堀を埋めてから、一気に内堀も埋めてしまい、ともすれば放恣に過ごしがちな子どもの「心=城塞」を攻略してしまおうという意図も見え隠れするのが恐ろしいです。これは、私のふざけた思い付きの言い回しではありません。

中学生向けである光村図書「美術2・3」を見てみましょう。小学校の教科書では、「ほかの教科とのつながり」だったので、「体育」「国語」「算数」「音楽」など道徳以外の様々な教科が登場していました。ところが、光村図書のこの教科書では何と算数や国語などの他の教科は一切姿を消し、「道徳科とのつながり」という項目のみになっているではありませんか! まさに子どもの心の内堀にまで手を突っ込んでいます。

光村図書「美術2・3」22ページから

項目の解説には、「関連する道徳科の項目を示しています」との記載があります。実際にページを繰ると、あまりの無惨さ、牽強付会な記述にぞっとしました。いくつか失笑すること請け合いの頓珍漢な記述を抜き出しましょうか。

24~29ページ「北斎からゴッホへ」では、葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」(東京国立博物館蔵)、ゴッホ「星月夜」(ニューヨーク近代美術館蔵)などの諸作品が紹介されています。24ページの下には「道徳科とのつながり」が立項され、「真理の探究、創造/我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度/感動、畏敬の念」との記載がありました。

34ページ「環境とともに生きる彫刻」では、アレクサンダー・カルダー「ファブニール・ドラゴンⅡ」(名古屋市美術館蔵)が、道徳的に「社会参画、公共の精神」と紐づけられました。

36ページ「絵巻物と漫画の表現」では、国宝「鳥獣人物戯画 甲巻」(高山寺蔵)と手塚治虫の名作「火の鳥」が、道徳的には「我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度」と結び付けられました。

62ページ「みんなのためのデザイン」では、ジェームズ・ダイソンの「羽根のない扇風機」(2009年)や柴田文江の「電子体温計」(2004年)といった素晴らしいデザインの製品が紹介されましたが、そこに付けられた道徳とのかかわりは「思いやり、感謝/社会参画、公共の精神/よりよく生きる喜び」なのだそう。

いやはや、あまりに馬鹿らしいです。こうやって、書き写しているだけで。北斎の浮世絵や鳥獣人物戯画を鑑賞していて、猛烈に愛国心が湧いてくる人間がいるとは思えませんが、中学校の美術の教科書では、いかにも愛国心と関連があるかのように書かれているのです。

小学校の教科書ですら、「道徳意識の内面化」を図ろうとする文部科学省の狙いにうんざりしましたが、中学校になると、もう露骨なまでに、無理やり、美術と道徳を結び付けており、しらけます。

このように美術を始めとするすべての教科と道徳を強引に結びつけることも「道徳の教科化」によって生まれる“副産物”です。少し古いですが、自由法曹団が2018年の夏に公表した意見書「道徳の教科化に反対し、学習権保障の観点から問題がある日本教科書の道徳教科書の採択に反対する」が非常に真っ当なことを言っており、今読んでも参考になるかと思います。

検定合格してしまった日本教科書の道徳教科書の内容を踏まえ、意見書では、様々な問題点が指摘されております。私が特に重要だと思った批判ポイントは次の諸項目です。

- 「生徒の学習権、思想・良心の自由侵害」

- 「個人の希望より集団の利益を重視し、ルールに無批判に従うことを求める記述」

- 「歴史的な事柄について一面的な事柄を強調し生徒に誤解させる記述」

報告書のまとめに記述された文章は、まったく今読んでも古びていません。いや、古びるどころか、ますます新しい現今の問題として捉えねばならない問題点を照射しています。重要な部分を引用します。

道徳を教科化し、教育行政が子どもが身に着けるべき価値観を設定すること、道徳教科書によって子どもを一定の価値観をもつよう誘導をし、かつこれを評価することによってその価値観を押し付けること、これらは子どもの学習権、思想・良心の自由に反するものである。

美術を含むすべての教科の上に君臨するかのごとき「特別の教科 道徳」の「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説」(2018年初版/発行者・あかつき教育図書)を精読しました。私なりに解釈すると、文部科学省が考える「理想の人間像」は、多分こんなイメージです。

「目上の者に嘘はつくな。ごまかしはするな。正直に生きろ。物や金銭を大切にして、自助努力に励め。勉強や仕事は真面目に取り組め。常に相手(他人)の立場で物事を考えろ。家族や周囲の人に感謝しろ。礼儀正しく生きろ。社会の決まりを重視しろ。とにかく、めちゃくちゃ働き、社会に奉仕せよ。父母、祖父母を敬愛せよ。学校の先生を敬え。国や郷土を愛せ!」

いかがでしょうか? これら脅迫めいた道徳のメッセージは。要するにこれは「修身斉家治国平天下(しゅうしん・せいか・ちこく・へいてんか)」という儒教道徳の焼き直しに過ぎない、古色蒼然とした内容です。まるで江戸時代です。また、「努力すれば誰でも成功する。成功しなかった人は努力が足りなかったから」という通俗道徳にも通底する、非常にいやらしい中身です。

国民に福祉を受けることを「恥」と思わせ、お国の役に立つことを「誉れ」と思わせるーー強欲で無慈悲な為政者にとって都合の良い概念、それこそが「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説」に出てくる内容そのものなのです。

小学校、中学校と歳を重ねるにつれて、外堀、内堀が徐々に埋められていく。そんな動線が美術だけでなく、音楽から家庭科、数学から国語まで作られている。それが「道徳の教科化」にほかなりません。いかに危険な動きかお分かりになったのではないでしょうか?

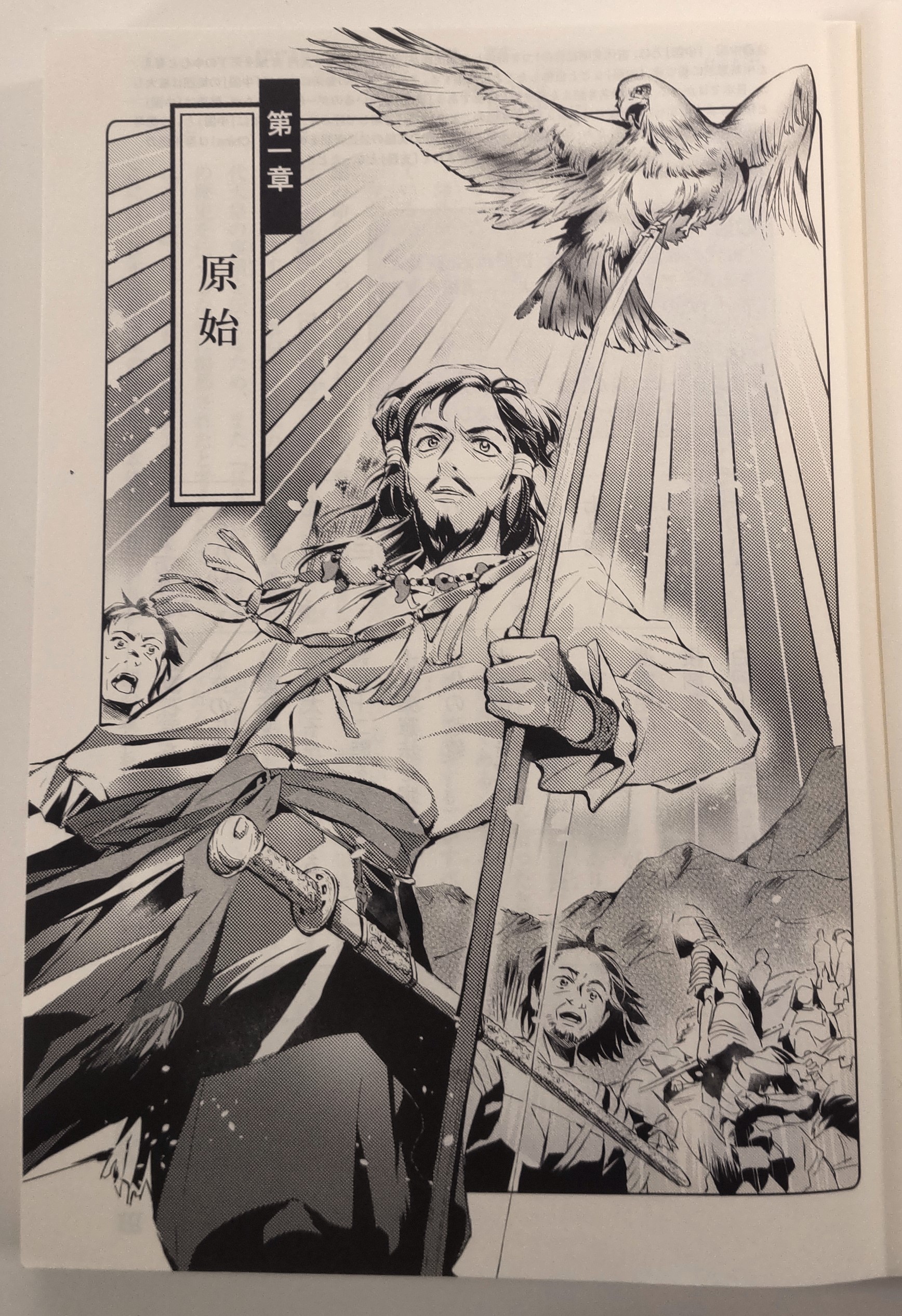

道徳と同じ、いやそれ以上に重要な位置づけを持つのが歴史の教科書です。2024年、文部科学省の検定を通過した令和書籍の中学校社会科用「国史教科書」の「第一章 原始」の扉絵には悪い意味でビックリしました。1941年、文部省が発行した国定修身教科書「ヨイコドモ 下」の中に登場する神武天皇の東征にまつわる記述に付された絵の場面とまったく同じなのです。

令和書籍「国史教科書」第一章の扉絵

あくまでも神話上の存在である神武天皇ではありますが、もちろん戦時中には初代天皇として確固とした存在感を持っていたことは皆さんもご存じのはず。「ヨイコドモ 下」の「キゲン節」の項で、「金色のトビ」が飛んできて天皇の弓の先に止まり、稲妻のような光を放ったと記述されています。戦時中に称揚された日本建国の理念が、2024年に検定を通過した歴史教科書で、ごくごく当たり前のような顔つきで登場しているわけです。

ウルトラ復古主義者たちの思う通りの世の中になってしまったら、個人の自由な表現など弾圧の対象にしかなりません。たかが、美術教科書ではないのです。さりげなく心の中に入り込んでくる「道徳→公徳心→愛国心」に対して、美術に関係する人間はもっと敏感にならなければいけないし、併せて抗議する必要性もあると思います。

「自分とは関係ない」と危険な動きを放置していれば、いつの間にか、国策に沿う絵や彫刻やデザインしか許容されなくなる世の中になってしまう。そんなディストピアで美術評論家として、忖度したり翼賛したりしながら身過ぎ世過ぎするのは耐えがたいです。言論の自由を死守し、活発な議論をするために何が必要なのか? 真剣に考えるために好個の参考文献、それが小中学校の教科書です。皆さんにもぜひ手に取ってほしいです。(2025年3月17日20時45分脱稿)

*本稿の続編「SDGsにご用心を! 市原尚士評」もご一読いただければ幸甚に存じます。