【ナチュラル天命反転町@愛知】

三鷹市美術ギャラリーで開幕した「三鷹天命反転中!! 荒川修作+マドリン・ギンズの死なないためのエクササイズ」(2025年3月22日~5月18日)を会期初日に拝見しました。「三鷹天命反転住宅」ができるまでの荒川+ギンズの活動の軌跡をたどり、同時に、なぜ?どのように三鷹の地にこの住宅が誕生したのかを振り返る内容で、来ているお客さんが非常に熱心に鑑賞している姿が印象に残りました。

私は、会場内のあちこちに散りばめられた詩のような言葉に痺れていました。「道のような家」「家のようにできている道」あるいは、「バランスを失うことを恐れるより、むしろ(感覚を作り出すつもりで)楽しむこと。」といった言葉は、読む者を深い思索に誘う効果があります。そして、私は、名古屋市守山区の志段味循環型モデル住宅(現シティ・ファミリー志段味)の解説まで到達したときに、「あっ!」と思いました。荒川が愛知県出身であることに改めて気が付いたからです。

愛知県には、常滑、瀬戸の窯元のほか、猿投窯跡群(名古屋市ほか)、渥美窯跡群(田原市ほか)の2古窯も存在します。全国的に見ても“焼き物王国”と言っても決して過言ではないほどの名窯揃いの地です。そして、窯業を育む土地と言うものは、どこを訪れても「ナチュラル天命反転町」の面影が漂っているのは、旅行好きの方は先刻ご承知かと思います。

例えば、常滑。荒川の言葉通り、「家のようにできている道」「道のような家」が重層的にひしめき合っています。常滑だけ地軸が大きくずれているのではないかと思うくらい、道や家がぐちゃぐちゃです。まるで、フィールドアスレチック施設の中にいるようで、歩いていると軽いめまいを覚えるほどです。

古窯のある場所は、全国どこでも、陶土を採取するための切り立った山を背後、もしくは近傍に控えていることが多く、当然、窯元周辺の地形も凸凹になりやすい傾向があるのです。そして、坂が必ずあります。佐賀県の伊万里や有田もやはり愛知県と同じです。

愛知県瀬戸市内で出合った廃屋

瀬戸市内の廃屋、右横から見るとこんな感じ

そして、古窯のある街には、なぜか廃墟のようになってしまった一角が必ずあります。ピラネージ(1720~1778年)の廃墟画には建築的身体が街中に露出しているさまが、「これでもか」と言わんばかりに精密に描かれています。私が瀬戸市で出会った廃屋もものすごくインパクトがありました。まるで絶滅寸前の生き物のようであり、すえた体臭がかすかに漂ってくるかのような雰囲気を持っていたのです。現代美術家・大竹伸朗の作品が放つ物質性に通じるものがあり、ただの廃屋なのですが、じっと見つめていたくなる魅力を持っています。

この廃屋の周辺には、レトロフューチャーという言葉がぴたりと当てはまるような、「古いんだか新しいんだか分からない街並み」が広がっております。私は、瀬戸市が放つこういった雰囲気は全国でも珍しいと思います。

閑話休題。荒川修作に戻ります。私は三鷹市美術ギャラリーの展示を見ていて、こう思ったのです。「荒川がやろうとしていたことの淵源は、もしかしたら故郷である愛知県の窯元周辺の地形にあったのではないか」と。愛知県は基本、オランダと同じくベターっとフラットな平地が続く、平凡な印象の街が多いです。

ところが、常滑、瀬戸周辺には、バナル(banal)どころか、極めて尋常ならざる、ぼっこぼこの街が広がり、歩いていると何度も驚かされます。いわば、「ナチュラル天命反転町」を県内で数か所も抱える愛知県に荒川が生まれたことの影響を軽視することはできないぞ、と私は思ったのです。荒川の哲学的な言葉は、常滑や瀬戸の街並みにあてはめると、すっと理解できることが多いです。

荒川はあまりにも国際的な活躍を続けていたので、ついつい、私も故郷・愛知とのかかわりについては、あまり考慮してこなかったのですが、三鷹市美術ギャラリーの展示を鑑賞中に、「荒川と愛知県」というキーワードで、諸々、深掘りをしていけば、興味深い知見が得られるかもしれないと思った次第です。

常滑や瀬戸の個性的な空間を堪能していると、首都・東京の土地を我が物顔で切り刻んでいるデベロッパーの無惨さが浮き彫りになります。森ビルや三井不動産、三菱地所、住友不動産、野村不動産、東急リバブルといった不動産会社が作る街並みには、味もロマンもありません。「金儲けありき」という狙いを最優先した、ただの器(=テナント)の集合体に過ぎないからです。お金をまったく生み出しそうもない瀬戸の廃屋一棟の方が、ゼネコンが建設するピカピカの巨大ビル群よりもはるかに面白いです。

不動産会社の方には、私はこう言いたいです。「人がゆとりを持って生きられる楽しい街並み、建築を作ろうと思うなら、窯元のある街を徹底的に研究しなさい」と。

【命令形「座るな」の謎】

東京・六本木を歩いていて、何とも珍妙な掲示を見ました。普通のビルのエントランスにある階段の側壁に「階段に座るな」という命令形の文言が記されていたのです。人は時に疲れると階段にだって座りたくなるものです。ちょっとだけ休もうと思って、階段に座ることの何が悪いのでしょうか?

東京・六本木で見つけた掲示。「階段に座るな」と記されている

もちろん、六本木と言う場所ですから、多分、酒気を帯びた若者たちが深夜、大騒ぎしながら瓶ビールか何かを飲んだ挙句、ゴミをそのまま残して始発で帰ったりするという行為が連日相次ぎ、腹に据えかねたビル管理者が、貼った掲示なのだろうとはいくら鈍い私でもすぐに分かります。

とはいえ、ビル管理者が広く一般の公衆に向けるメッセージとしては、「階段に座るな」はいささか不適切だと思います。民法206条では「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と規定はされていますが、ただ、公共性を持つビルとして、「階段に座るな」という主張がすんなり通るかは微妙な気もするのは確かなのです。

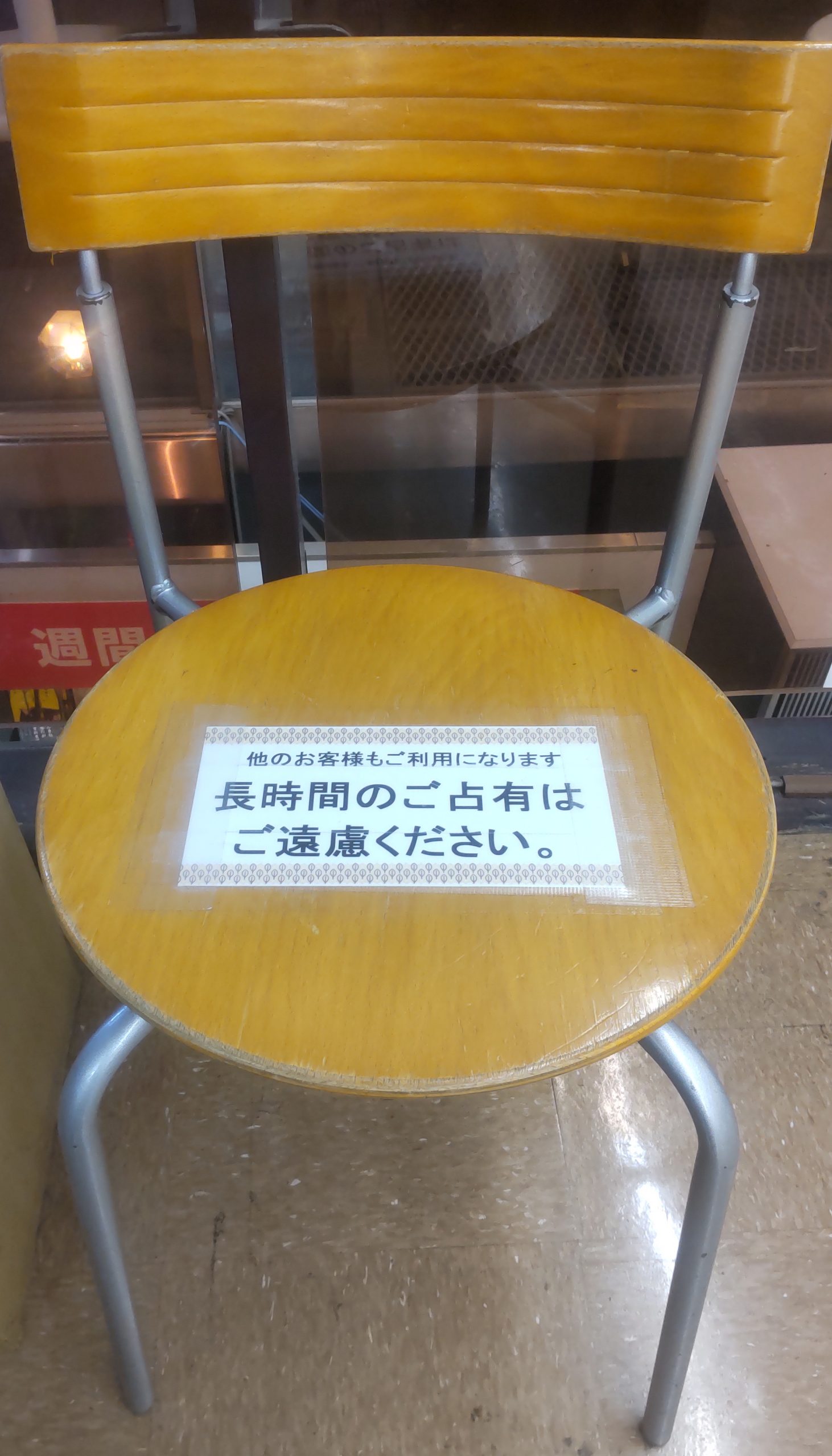

横浜市内の某有名書店2階に設置された椅子。座面に無慈悲なメッセージが記されている

さて、所変わって、横浜市内の有名書店の2階には、とても座りにくい椅子が設置されています。「他のお客様もご利用になります 長時間のご占有はご遠慮ください。」という掲示が座面にべったり貼り付けられているのです。読者の皆さんに問いたいです。こんな椅子にあなたは座りたいと思いますか? 私は絶対に座りたくないです。尻がむずむずして、気持ち悪いです。こんな言葉を尻に敷いて、無理して座り続けたら、いぼ痔でもできそうです。

言葉に「言霊」を見出すのが日本人です。「長時間」という限定が付されているとは言っても、要するに「座るな」というメッセージが目に入った途端、その禍々しい意思を感じて、退散するのが日本人だと思います。座面に掲示を貼るという無神経さも気になります。書籍と言う文化の最先端を扱う書店として、極めて不適切な椅子だと思います。これなら、椅子を撤去してしまった方がよほどすっきりしていると思います。

2006年に公開されたドキュメンタリー映画「ヨコハマメリー」の主役、ハマのメリーさんがかつて生きていたのも、まさにこの有名書店の周辺エリアです。横浜で生きる人々に今も鮮烈な印象を残しているメリーさんが、仮にこの椅子で長時間、休憩していたら、書店の方は「長時間、占有するな」と追い立てるのでしょうか? 5分座ろうが、3時間座ろうが、他人様に迷惑さえかけていなければ、座る人の自由です。それが、「都市の空気」なのです。

私はかつて、ニューヨークの某巨大美術館を訪れた時、衝撃的な光景を目にしました。かすかな異臭を放つ高齢の女性が館内のソファで寝ている(休息している?)姿と出くわしたのです。衣類などを詰め込んだ汚い紙袋を側に置いて、横たわっていました。近くに立つ、美術館の監視員も彼女に何も言いません。つまり、存在することを容認しているのです。日本ならありえない光景を目の当たりにした私は、「なるほど、これがアメリカという国なのか」と、その懐の深さに驚かされました。第二次トランプ政権の今、館内でこのような行為が許容されるのかどうかは、私には分かりませんが…。

【紙なしトイレにご用心】

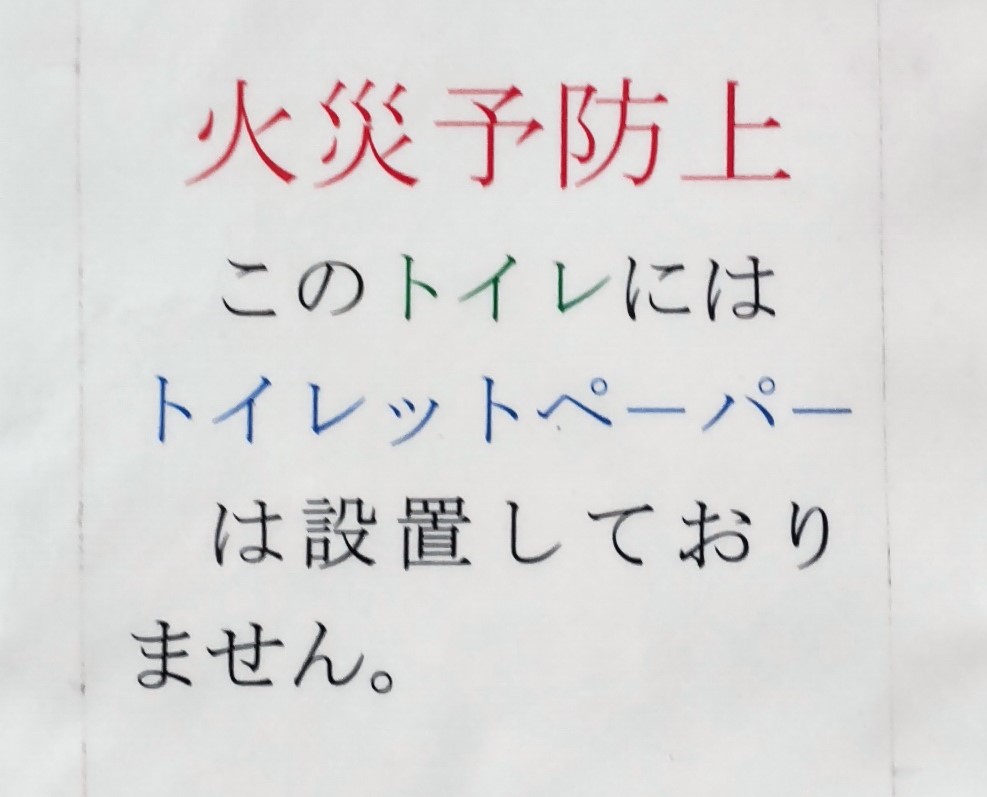

JR鶴見線某駅のトイレには、恐ろしい掲示が貼られています。「火災予防上 このトイレにはトイレットペーパーを設置しておりません。」と書かれているのです。読者の皆さん、鶴見線に乗ったことはありますか? 鉄道に乗るのが大好きな私は何度も乗っていますが、基本、この線の沿線には、トイレを設置したにぎやかな商業ビルは皆無です。学校はいくつかありますが、後は工場ばかり。便意を催した時、貴重な、貴重なトイレに駆け込もうとしたあなたの目の前に無慈悲な「紙はないです」という言葉が飛び込むのです。トイレットペーパーを常に携帯している人なんてなかなかいないと思います。あなたは、このトイレを使いますか?

JR鶴見線某駅のトイレに掲げられた掲示

「火災予防上」という言葉が、インチキだと思います。政治が悪いせいで経済的に困窮している方が、2025年の日本には多く存在しています。彼ら彼女らは、公共施設のトイレに入った時、ついつい「自宅で使うトイレットペーパーとして転用しよう」という思いで、設置されているトイレットペーパーを持ち帰ってしまっているのです。予備用で置かれている太いものが一番最初に狙われるわけです。トイレ内に監視カメラを設置することもできないので、どうしてもペーパーは狙われやすいのですね。

今、街中の様々な施設で、「トイレットペーパーを盗むな」という掲示を目にします。鶴見線某駅の場合は、盗難が相次いだから、もう駅の管理者も嫌気がさして、ペーパーを置かないことにしたのでしょう。しかし、紙のないトイレは、もはやトイレとは呼べません。経済的困窮者にとって、ペーパー代を払うのも厳しくて、大便、小便は出先の公共機関や商業施設で済ませ、極力、自宅内ではトイレを使わないようにしている方もいらっしゃいます。そして、ほんの時折、自宅でトイレを使う時は、どこかから持ってきたペーパーをわずかに使って、日々をしのいでいるのです。

もちろん、トイレットペーパーを持って帰ってきてしまうのは、立派な窃盗罪に該当します。とはいえ、経済的に困窮している方の目が公共機関のトイレ内のペーパーに吸い寄せられてしまうことをあなたは全面的に否定できるでしょうか?

鶴見線某駅で、果たしてトイレットペーパーへの放火事件が過去にあったか、なかったか、私は勉強不足で知りません。多分、なかったのではないかな、と推測しますが。「ペーパー泥棒が相次いでいるので、もうペーパーは置きません」と正直に書くと、利用者から批判される恐れがあるので、「火災予防上」という言葉を使って、駅側は逃げているのだと思います。

前述の階段や椅子に座るな、と呼び掛ける文章への疑義でも書きましたが、施設管理権を前面に押し出そうとする「所有者」には、同時に公共性も問われていることを忘れてはなりません。社会のライフラインとして、椅子、階段、トイレ、ソファの持つ公共性、有用性というものは計り知れないほどの意義があります。にもかかわらず、トイレや椅子の公共性が等閑視されている現状にはうすら寒さを覚えます。

健全な都市には、無料で寛げる椅子やソファが必要です。紙も潤沢に置かれているトイレも必須です。長時間、座る人がいるとか、紙を持って行ってしまう人がいるとか、そのような事情で公共性を後退させる行為がまかり通っている日本は、とことん貧しい国だと私は思います。誰一人として、紙を持ち帰る気分にならないような社会を実現しうる政治を心底から要望します。(2025年3月23日18時36分脱稿)

*「彩字記」は、街で出合う文字や色彩を市原尚士が採取し、描かれた形象、書かれた文字を記述しようとする試みです。不定期で掲載いたします。