【監視カメラは万能なのか?】

監視カメラがどこにもかしこにもあって息苦しい世の中ですね。カメラが増えれば増えるほど、体感治安が悪化していくような気がします。犯罪が増えているのではなく、カメラが増えているから、治安が悪化している(ような気がする)のです。

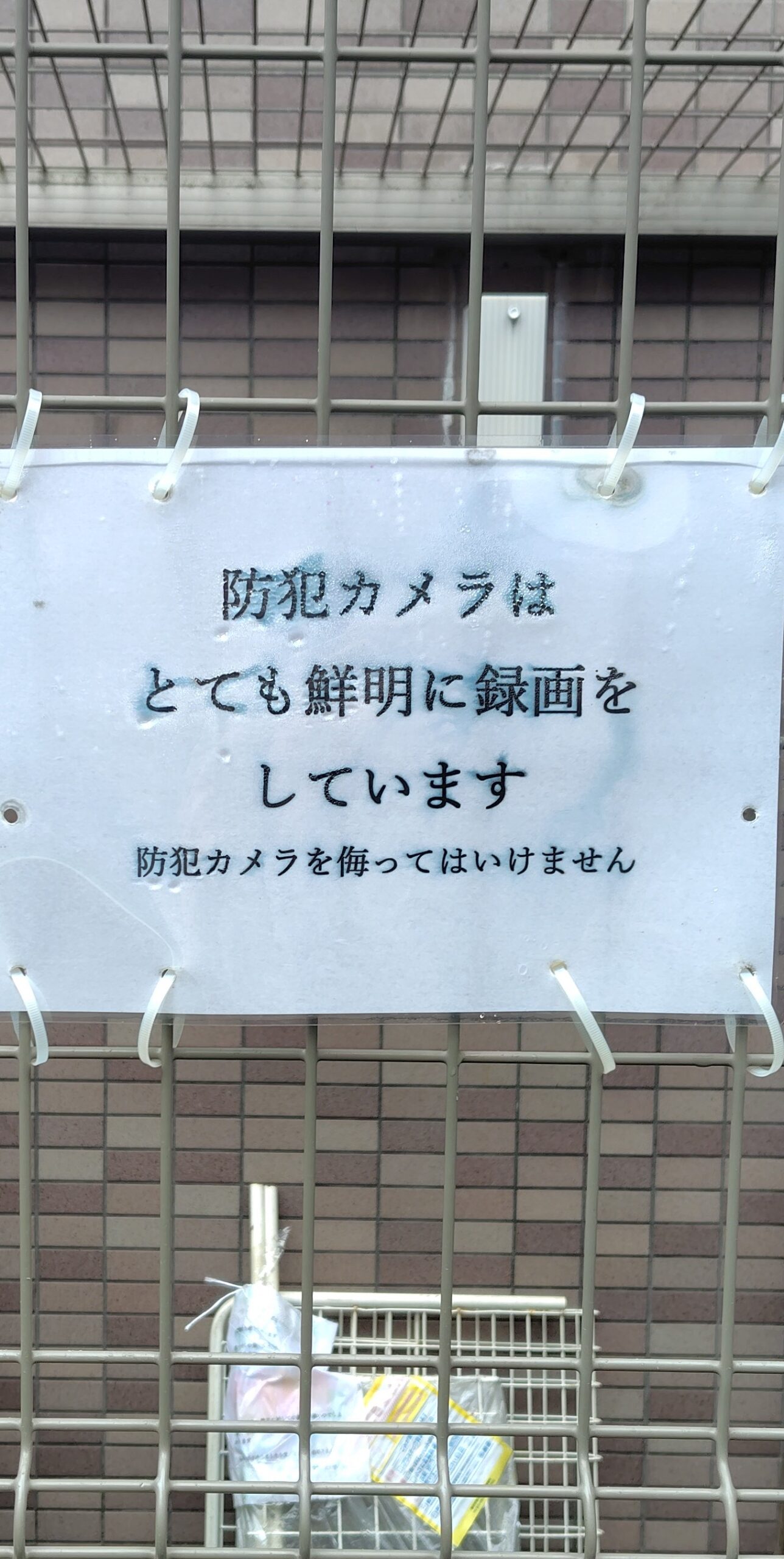

街中では、ビッグ・ブラザー(≒カメラ)がオマエを見ているぞと脅しをかける光景が日常化している

監視カメラは、凶悪犯罪の抑止力になる、としょっちゅうマスコミで見聞きしますが、そんな訳はないです。凶悪な犯罪を行おうと覚悟した人間にとって、犯罪の準備段階ではカメラを警戒するかもしれませんが、実行の段階では、もうカメラを恐れる理由なんかどこにもないからです。死刑をも覚悟している。あるいは、死刑になることを自ら希望しているような方にとって、カメラの存在が、何かの抑止力として働く訳などないのは明白ですから。

死刑になることを自ら望むような人間が存在してしまうこと、それこそが、この社会の「罪と悪」だと思います。死刑になることを自ら望むような人間が一人もいなくなる社会を目指すことこそが重要であって、そのような挑戦の過程・行程においては監視カメラは無用の長物だと思います。

【自警団国家ニッポン】

さて、監視カメラから少し話しは変わります。

アマチュア警官(=自警団)が、跳梁跋扈して、社会の柔軟性が著しく低下していると思いませんか?

例えばテレビをつければ、しょうもない番組がたくさん流れています。一例をあげるとこんな感じです。

飲食品の無人販売店でお金を支払わずに品物を持って行ってしまう常習者男性をカメラ(取材陣)が執拗に陰で追いかけます。そして、「決定的瞬間」、つまり商品を持ち去ろうとした瞬間に取材陣が現場に踏み込み、「今、あなた食べ物を取りましたよね」「料金箱にお金を入れましたか」と捜査活動の真似事をしてみせます。観念した男性が「ついつい魔が差した」とか言っている、その一部始終を番組化してしまう訳です。もちろん、その男性のお顔や肉声は分からないようには処理していますが。

こんな番組から引き出される教訓っていったいどんなものでしょうか?

せいぜい、「泥棒をしたら、こんな風にテレビに流されてしまうかもしれないから自分も気を付けよう」くらいのものですよね。“公共の電波”を使って制作する番組がこの体たらくだから、本当に笑わせてくれます。テレビ局が制作しなければいけないのは、本来、警察を始めとする国家権力の不正を厳しく批判・監視する番組ではないでしょうか?

コソ泥とか交通違反とかの軽い犯罪を犯した方を執拗に追いかけまわしたり、カメラにおさめたりしてテレビ局の皆さん、楽しいですか? テレビはいつから警察になったのですか?

このような番組をぼーっと無批判で視聴している人が多いからでしょうか、今の世の中、自警団まがいの人間が多すぎます。下半身を露出している男がいたら、すぐに警察に通報してしまう。あのですね、確かに下半身を露出している男は「安全・安心」な世の中にとっては望ましいものではないかもしれませんが、その事象が、いつ、どこで、どのように発生しているのかといった「条件」を無視してしまったら、本質から逸れた議論になってしまうことは賢明な読者の皆さんもお分かりですよね?

深夜の新宿2丁目や歌舞伎町で泥酔した男性が下半身を露出しているから、と言ってそれは性犯罪の発生をただちに予見させるものではありません。一方で、このような場合はどうでしょう。通勤の帰り、暗い夜道をずっと後ろからつけてきた男性が、走って自分の前にたちはだかり、着ていたコートをパッと広げると下半身を露出させている。そして、己の体液をぶっかけてきた後に抱きついてきたら…。このような場合は、怖いし、危険なので、すぐに大声で叫んで、警察にも通報すべきでしょう。

要するに、様々な条件・状況・緊急性を冷静に踏まえた上で、警察に通報しなければいけないのです。繁華街で酔っ払って下半身を露出した男性は、警察に通報されたことで、どれほど大きな社会的制裁を食らってしまうのか? 著名人だったりすると、多くの仕事をいっぺんに失ったりします。

筆者は、「公共の場で下半身を露出してもいい」とは1ミリも申しておりません。ただ、状況を判断すれば、即座に警察に通報すべきか、そうでないかくらいは分かるでしょう、と言いたいのです。安易な通報のせいで、(露出男の)人生がめちゃめちゃになっても構わないのでしょうか。

こんな状況を想像してください。あなたは新宿を所轄とするお巡りさんだとします。深夜のパトロール中、泥酔した男性が下半身を露出させ、目の前に立っているとしましょう。あなたはすぐに彼を逮捕しますか。普通なら即座に逮捕なんかしないでしょう。

「あなたね、世間の皆さんに迷惑だから、まずちゃんとパンツとズボンを履きなさい」と告げて、おとなしくズボンを履いたら、それでおしまい、無罪放免でしょう。いきなり、酔った男性が殴り掛かろうとしてきたとしても、すぐに逮捕なんかしないでしょう。相手の体を押さえた上で、「おいおい、あなたいい加減にしなさいよ。これ以上、殴りかかってきたら、逮捕するかもしれないよ」と告げる程度でしょう。そう言っても、本格的に殴り掛かってきたり、懐からナイフを出して振り回してきたら、たとえ泥酔していたとしても、ここでようやく逮捕される可能性が出てきます。

警察の方ですら、これくらい丁寧に手順を踏んでいるわけです。そして、「もうこんなに泥酔して、しょうもないなー」と内心、思いながら、安易に逮捕することはなるべく避けようとしているわけです。お巡りさんだって、何でもかんでも逮捕しようとなんかしていません。よくよく観察すると、かなりの優しさ、人情をお持ちの方が多いです。夜の街を徘徊する筆者は、これまでの人生で、多くの警察官の姿を観察し、そのように結論付けております。

一方で、外国にルーツを持つ方に対する「レイシャル・プロファイリング」に関しては、何度か目の前でひどい実例を見たことがありますので、お巡りさんの人情&優しさは、あくまで「純日本人(なんだ、そりゃ?)」限定に過ぎない気もしておりますが…。

ところが、“善良”な庶民が、下半身丸出しの男を通報すると、警察官の方は、上記のような“人情”を働かせにくくなります。被害者である通報者と加害者である下半身むき出し男の両方から事情聴取しなければいけなくなります。

「被害を訴える通報者」を前にして、警察の方が「あなたねー、この人、泥酔して気持ちよくパンツ脱いじゃっているだけでしょ。この人が、これから性犯罪とか何か悪いことをするように見えますか? そんな訳ないでしょ。安易に通報して、俺の仕事を無駄に増やさないでよね」などと言えるわけはありません。大問題になってしまいますから。つまり、通報によって大ごとになってしまうのです、下半身露出が。お巡りさんがパトロール中に下半身むき出し男と対峙しても、そこまで大ごとにはならなかったのに、です。

ハキム・ベイの「T.A.Z.一時的自律ゾーン」(インパクト出版会)の181ページにこんな興味深い文章があります。アメリカで大ヒットした警察気取りのテレビ番組を批判した後、このように続きます。

現実の警官は本来、自警団員ほどには人を憎まないものである(中略)本物の自警団は法の執行権の独占を脅かすものであって、それは〈大逆罪〉であり、近親相姦や殺人よりも忌まわしいものである。しかしメディア(によって媒介された)の自警団は、完全に「警官国家」の内部で機能しているのであって、つまり実際には、彼らは無給(必要な携帯品さえも与えられないのだ!)の〈職業的密告者〉と考えるのが適切であり、つまりは遠隔操作の密告者、電気仕掛けの垂れ込み屋、その日暮らしの裏切り者なのである。

こういった番組が高視聴率を獲得するせいで、「アマチュア警官=自警団員」が、その数を増やしていき、「警官的な意識状態(police-state-of-consciousness)」が社会の中で恒常化してきている、とハキム・ベイは批判しているのです。日本のくだらない番組のご先祖様はアメリカにあったことが分かり、興味深かったです。同時に、本質的には密告者、垂れ込み屋、裏切り者の要素を持つアマチュア警官が善人面をして“社会悪”を糾弾し、下半身むき出し男は無条件に犯罪者扱いされてしまう社会は、非常に不健全だと思いました。

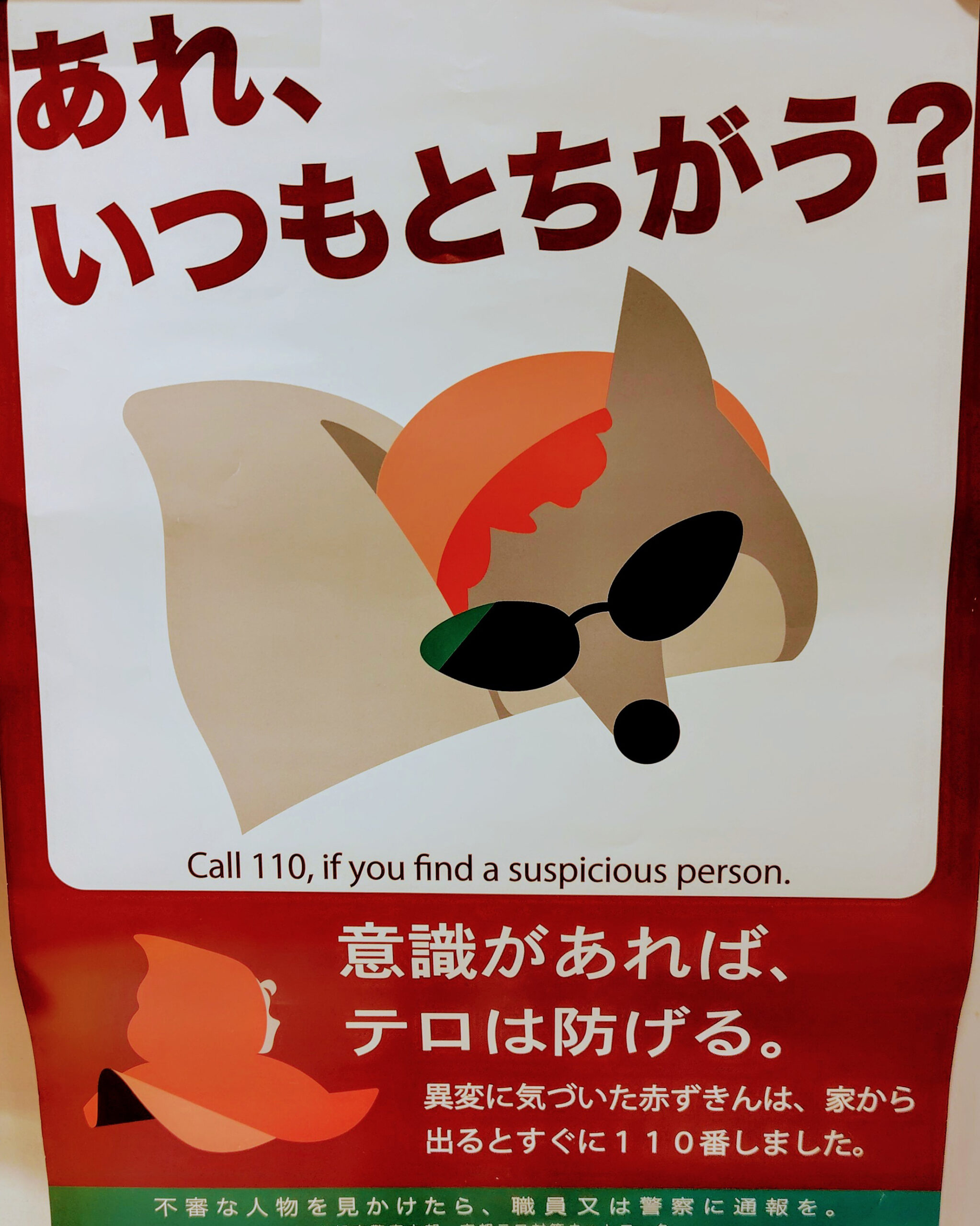

怪しいことがあったら、すぐに110番通報をしようと呼びかける京都府警のポスター

高橋ヨシキ監督の映画作品「激怒」では、「安全・安心」のスローガンを掲げて高圧的なパトロールを繰り返す町内会の自警団が放つ腐臭を徹底的に批判していました。関東大震災の後、自警団が“大活躍”して、朝鮮人や中国人らを竹やりや刀で虐殺していたことを考えれば、時に警察以上に恐ろしいのが、自警団、つまり市井の人たちなのです。市井の人、つまり私やあなたのことです。野蛮さの種は私の中にも、あなたの中にもしっかりと植わっている。だからこそ、他者に対する寛容さや状況をよく見極めた上で物事を判断する冷静さが、今こそ求められている時代はないと筆者は考えています。

裸の人=悪人=通報、という脊髄反射的な行動原理も時には大事な場合はあるかもしれませんが、状況ごとによって微妙に変容する状況倫理に基づいて、もう少し柔軟に物事を捉えていきませんか?

すべての人間が互いに相手のことを「潜在的犯罪者」と決めつけ、監視するような社会は息苦しいです。警察ごっこに興じているテレビ局の方、もういい加減、そんな恥ずかしいことはやめましょうよ。職業的密告者、遠隔操作密告者、電気仕掛け垂れ込み屋、その日暮らしの裏切り者を大見得切って演じるよりも大切なこと。それは、人間の一人びとりが内部に「悪」を持っていることを冷静に見つめ直せるような番組を作ることではないでしょうか?

本稿は、東京・新宿2丁目で逮捕され、その後、釈放された某男性アイドルのことを考えて、緊急で執筆しました。悲痛な表情でマスコミの前に顔をさらした彼を見ていてふと、あの言葉を思い出しました。「ボヴァリー夫人は私だ」(2025年10月8日19時01分脱稿)

*「彩字記」は、街で出合う文字や色彩を市原尚士が採取し、描かれた形象、書かれた文字を記述しようとする試みです。不定期で掲載いたします。