手前《ウーマンズパビリオン》奥《ノモの国》

永山祐子《ウーマンズ パビリオン》《ノモの国》

会期:2025年4月13日 ~10月13日

会場:夢洲 2025大阪・関西万博会場

《大屋根リング》を含めた、会場デザインのプロデューサーを担当した藤本壮介を含めて、大阪・関西万博は多くの建築家が参加している。わかりやすく「建築界のノーベル賞」と称されることが多い「プリツカー賞」を受賞している建築家だけでも、伊東豊雄、坂茂、SANNA(妹島和世、西沢立衛)がいる。さらにザハ・ハディットに代わり、国立競技場を設計したことで知られる隈研吾は、最多のパビリオンを設計している。万博は、「建築の祭典」と形容されるように、個性的な建築が多く建てられる。それは未来社会を体現するようなテーマが多いこともあり、現在の都市ではまだ使用されていない、実験的な素材や構造を積極的に使うということも要因にあるだろう。

それが可能になるのは、会期6か月、半年間という条件もある。それらはジャンルとして仮設建築であり、恒久的に建てられる建築なら、耐久性や耐火性の条件ももっと厳しくなり、そこまで実験的な建築をつくることはできない。しかし、1970年の大阪万博で、《富士グループパビリオン》や《電力館水上劇場》、そして《アメリカ館》のような空気膜構造の建築が多数建てられ、後に《東京ドーム》をはじめとしたドーム建築などに多く採用されるなど、恒久的な建築につながる重要な実践の舞台であることは間違いない。

1970年の大阪万博では、丹下健三や磯崎新に加えて、メタボリズム(新陳代謝)のグループが数多く参加した。メタボリズムとは、1960年に開催された日本で世界デザイン会議 (World Design Conference)のために1959年に結成された建築グループで、丹下健三の右腕と称された浅田孝が呼びかけ、菊竹清訓、黒川紀章、大高正人、栄久庵憲司、槇文彦、川添登らからなる。高度経済成長期下で、急速な人口増加に対応するため、硬直的で機械的なものではない、まさに新陳代謝する有機的に変化する建築や都市の在り方を提唱した。

特に1970年の大阪万博は、メタボリズムの建築家がその理念を実践する場として有効に機能した。菊竹清訓は《エキスポタワー》を設計し、黒川紀章は《東芝IHI館》や《タカラ・ビューティリオン》を設計している。両方、ユニットを組み合わせて、可変的にできる構造になっており、特に《タカラ・ビューティリオン》は、全体がユニット構造になっているため、プレキャスト工法で、建設も撤去も素早くできた。

大阪・関西万博は、テーマ自体が「いのち輝く未来社会のデザイン」になったこともあり、メタボリズム的な発想とも親和性が高かった。特に大阪・関西万博の中で、メタボリズムを継承していた建築の代表例は《ブルーオーシャン・ドーム》で、坂茂の設計により、フラードームのようなユニットを組み合わせた3つのドームをそれぞれ竹集成材や紙管、カーボンファイバーのような自然素材を加工してつくられた。中央にあるカーボンファイバー製のドームは、インド洋に浮かぶ島国モルディブのリゾートホテルへ移設されることが決まっている。恒久的な保存の声が挙がっている《大屋根リング》も、再利用を想定した木造であり、実際、使用された木材は能登半島地震で被災した石川県珠洲市の復興住宅に寄付されることが発表されている。

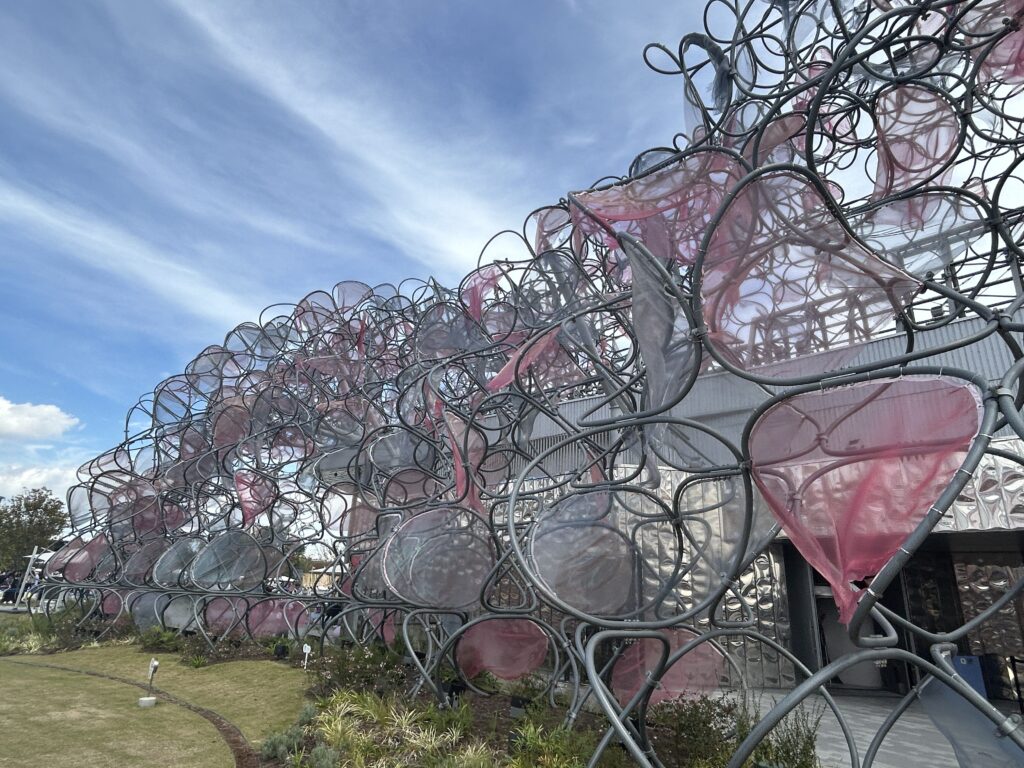

《ウーマンズ パビリオン》ファサード

外観の側面では、永山祐子が設計した《ウーマンズ パビリオン》とパナソニックループパビリオン《ノモの国》がもっともメタボリズム的な建築だったといえよう。特に日本の麻の葉文様をモチーフにデザインしたユニットを立体格子にして組み上げた、《ウーマンズ パビリオン》のファサードとエントランスガーデンは、ドバイ万博で使用されたものを再利用している。永山は、新型コロナウィルス感染症の流行によって1年ずれて2021年に開催されたドバイ万博の日本館の設計の担当者だったのだ。そのユニットを日本にまで運び、《ウーマンズ パビリオン》として再構築したのだった。もちろん形状は、大阪・関西万博の敷地やパビリオンのコンセプトに応じて変化しているが、同じユニットを再構成したものであり、新陳代謝し「動くパビリオン」を体現している。

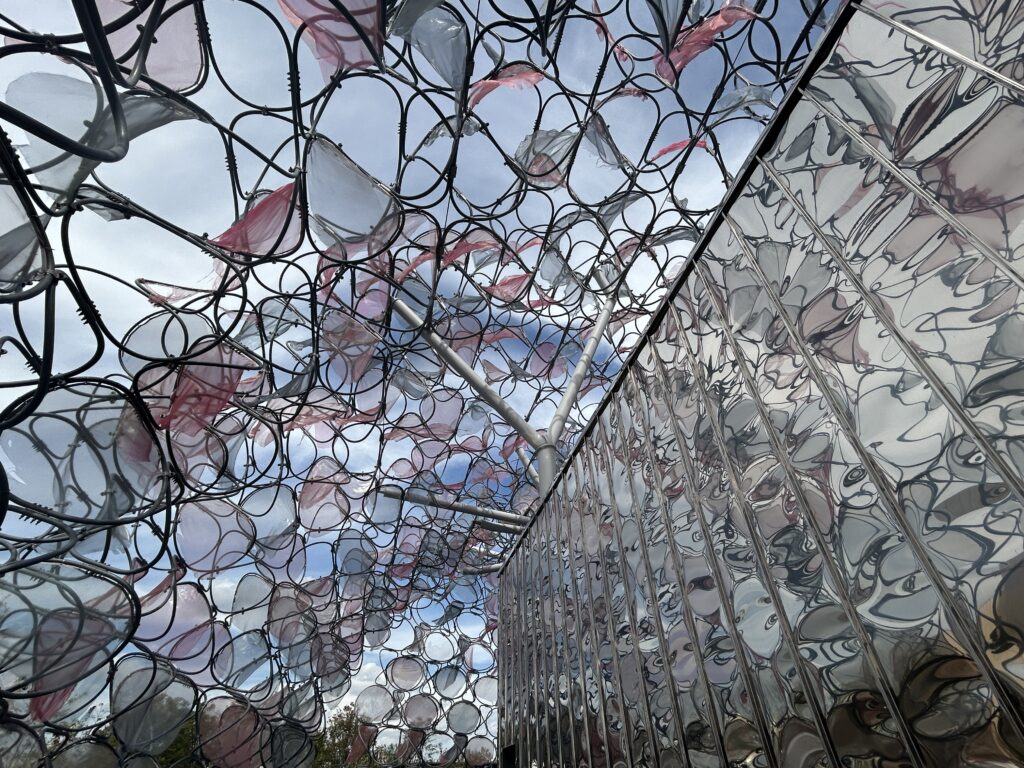

《ノモの国》ファサード

さらに《ノモの国》の外観のユニットは、《ウーマンズ パビリオン》よりも、有機的な形をしていて、最小ユニットの形も把握しにくい。もともと永山が描いたのは、子供に向けたパビリオンということもあり、やわらかな無数のリングが館を覆うようなスケッチだった。そして、そのスケッチを《ノモの国》の館長となるパナソニックの執行役員、小川理子(おがわみちこ)にプレゼンテーションし了承を得た。ちなみに、小川は幼少期からピアノを学び、入社後もクラシックジャズの演奏活動を行い、2006年にはジャズピアニストとしデビューするなど、芸術分野に造詣が深い。入社して所属したのは旧松下電器の音響研究所であり、オーディオブランドとして知られていた、テクニクスの復活を指揮している。永山も「抽象的なスケッチで、何をしたいのかすぐに伝わった。このパビリオンが実現したのは小川が責任者であったことが大きい」と語る。

《ノモの国》イメージスケッチ

とは言えリングを重ねたようなものを具体的なユニットとするのはかなりのジオメトリースタディが必要で、永山祐子建築設計と構造設計家によって試行錯誤を重ねたという。湾曲したリング状のパイプは一見どのような形かわならない。それは石組みに似て、4つ組み合すことによって、初めて積み上げられるようになるという。だから最小ユニットは蝶々のような4つの羽を持った形になる。この形を積み上げて、展示館を覆うアーチ構造をつくっている。それらをY型の柱で支えているが、構造的にはなくてもよいという。もしこれが石であったならば、古代ローマ時代のアーチ橋のようにがっちりとした構造が視覚化されるのだろう。しかし、湾曲させたスチールパイプを組み上げたもので、表面にはピンク色のオーガンジー膜を貼っており、海風に吹かれて全体がひらひらと舞っているような軽やかさがある。

構造の強さとは真逆の軽やかさが、安心感と浮遊感といった両極の印象を与えているのだ。この4つの最小ユニットを正面から見ると蝶々のように見えることから、永山は「バラフライ・モチーフ」と呼んでいる。もともと子供のためのパビリオンということで、まだ明確な形になっていないまさに新陳代謝の激しい、変化していく途中の状態を表そうとしてイメージしたものだ。「バタフライ」の形になったのは結果論であるが、永山が先に出したイメージによって、《ノモの国》の展示も、最後に蝶々が舞っていくストーリーになった。外観の建築が中身のコンテンツに影響する珍しい例であろう。

《ノモの国》展示空間の壁面

展示空間の外装は、ステンレスの鏡面材にし、パネルを1枚1枚職人の手で凹凸を付けられている。それらは反射に微妙な揺らぎ生み、ファサードの楕円のリングが、さらに歪んで揺らめいて見える。それはまるで水面のようでもある。

構成的には、黒川紀章の《東芝IHI館》と近いかもしれない。二等辺三角形の鉄板を 6 枚合わせた三角錐のテトラ・ユニットで巨大な立体格子(スペースフレーム)をつくり、内部のドームとつなげている。しかし、当時「万博のゴジラ」と言われた《東芝IHI館》と、《ノモの国》や《ウーマンズ パビリオン》は対極的と言ってもいい印象である。表面に貼り付けられたオーガンジーは、ピンク色と光輝成分が塗布されており、光を通したり、反射したり、偏光したりする上に風になびくことで、さらに環境を映し出す鏡となる。

思えば、日本の近年の建築家は、マテリアリズムで、安藤忠雄のコンクリートを中心に、木や紙、ガラスといった素材を探究した試みが多かった。それは見るもの、使用するもの、あるいは施主にとってもアイコンとしてわかりやすく、街のシンボルやランドマークであると同時に、建築家の代名詞ともなってきていた。その意味では、永山のつくり方は、それらのアプローチとは真逆であり、構造と意匠が一体化し、構造から建築そのものを再定義するような方法であり、バックミンスター・フラーや丹下健三、メタボリズムの建築家に見られた構造表現主義、近年では伊東豊雄などのアプローチに近いといえるかもしれない。その意味でも、永山の試みは1970年の大阪万博を現代に継承するパビリオンであるといえるだろう。

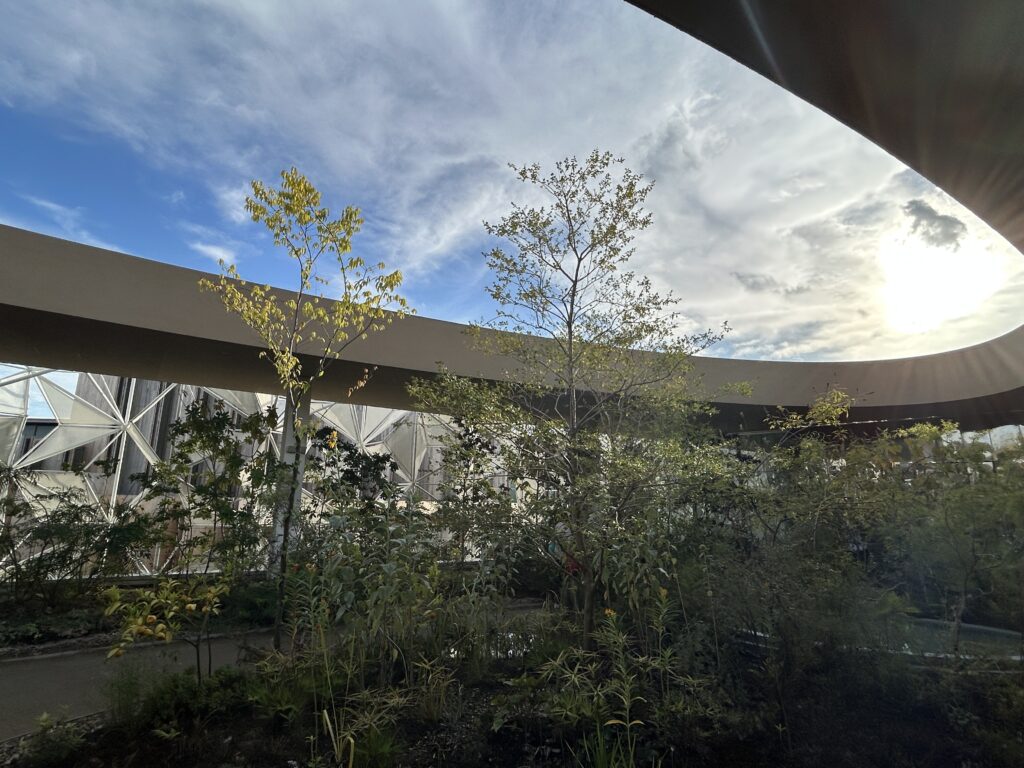

《ウーマンズ パビリオン》屋上庭園

もう一つ、永山が1970年大阪万博を強く意識していることがある。それは《ウーマンズ パビリオン》の特別イベントで、アーティスト・中谷芙二子を招致したことだ。1970年の大阪万博に参加したアーティストは数多いが、存命のアーティストは多くはない。例えば、《せんい館》の造形デザインを担当した横尾忠則はその代表例である。中谷はペプシ館をプロデュースしたアメリカの実験芸術グループ、E.A.T.(Experiments in Art and Technology)の一員として参加し、今日では中谷の代表的シリーズになっている「霧の彫刻」を発表した。ペプシ館は「垣根なき世界」をテーマにしたパビリオンで、鋼管による立体トラスに三角形の FRP 製ハニカムパネルを三角錐状に組み合わせたドーム建築であり、内部はアルミ箔をつけて鏡面となっていた。中谷は技術者と、パビリオンを霧で見えなくするというアイディアを実現するために、ピン・ジェット型ノズルによって粒径20から30ミクロンの霧をつくる噴霧装置を開発。ドームの外側に2500 本のノズルを設置し、9 台のポンプラインによって人工霧を発生させている。

1970年の大阪万博で「霧の彫刻家」としての中谷は誕生しており、55年後の大阪・関西万博でも中谷に霧を発生させてほしい、と永山は何度もアプローチしついに承諾を得たという。思えば、世界中の女性の活動に対して目を向け、それを支援する《ウーマンズ パビリオン》にとって、中谷ほどふさわしい人物もいないだろう。中谷が開催した2018年の水戸芸術館の個展は「霧の抵抗」と冠されて、中谷が、科学技術を使用した楽観的進歩観を持つアートではなく様々なアンチテーゼ、抵抗をしてきたことを示した。自身も「反芸術」であると述べている。それはアートの形や制度、資源を収奪する社会に抵抗し、明確な輪郭を持たず、捕まえることも、所有することもできない「霧」に込めたものでもあるだろう。

中谷が、世界で初となる人工雪の製作に成功した、物理学者で随筆家の中谷宇吉郎を父に持っていることはよく知られている。宇吉郎は多くの著作を持ち、科学映画のための人工雪を製作するなど、表現者でありある種のアーティストであったともいえる。中谷芙二子もその系譜を受け継いでいるといえるが、永山祐子の父も物理学者・生物物理学者・電子顕微鏡学者の永山國昭であり、物理学と生物学、巨視と微視をつなぐ視点を受け継いでいるいってよいだろう。

中谷芙二子の霧のイベント

《ウーマンズ パビリオン》での霧のイベントは、日が暮れてから行われ、白い衣裳を着用した一人のダンサーが、パビリオンの前で踊る中、霧が発生することで、パビリオンが覆われて見えなくなったり、その霧の中からダンサーが出て来たりするなどすることで、確かだと思える存在が見え隠れし、自身の知覚や認識が揺らいでいく。それは、《ノモの国》のオーガンジーのように、本来は意識していなかった風や空気の存在が、可視化されることと共鳴している。そして、それは紛れもなく夢洲という海辺に出来たひと時の万博を映し出していたといえる。

思えば中谷も、そのような自然を相手に、世界中で霧を発生させてきた。それはその時の環境によって変容し、同じ形は一瞬たりとも存在しない。永山祐子の建築もまた、移動しながら形を変え、自然の状況を映し出している。その意味で、二人の関心と表現もまた、媒体は異なるものの共鳴するものがある。

実は、《ノモの国》も《ウーマンズ パビリオン》のユニットも、2027年に開催される国際園芸博覧会で再利用される予定であるという。それらは園芸博のために、実際に様々な植物が巻き付いたり融合したりする。有機物の新陳代謝をテーマにしたメタボリズムは、最新の素材や技術が使用されハイテック建築ともいわれた。永山も、構造表現主義を超えて、移動し、自然と結び付き、変容していく新たなメタボリズムの在り様を示したのではないか。

協力:一般財団法人ヤノベケンジ財団