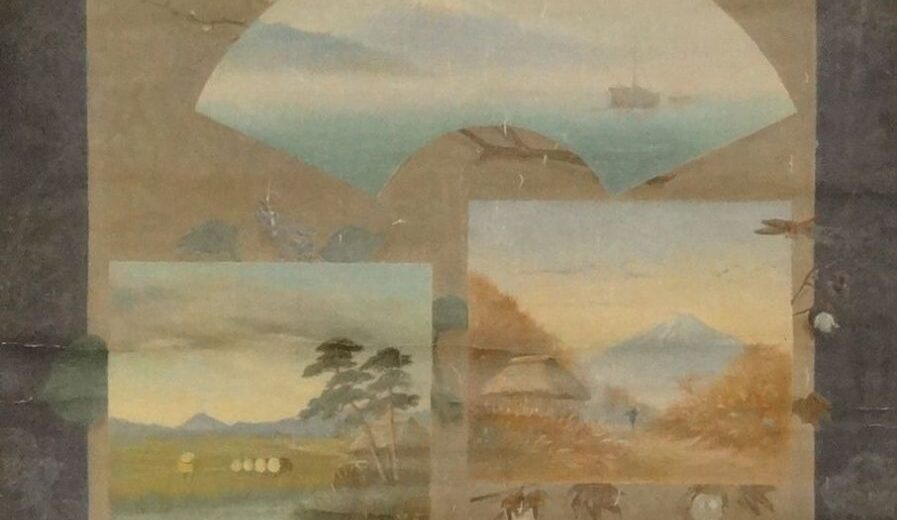

川上冬崖《花卉》1863(文久3)年

川上冬崖(1828-1881)は、幕末から明治初期にかけて活躍した画家・図画教育者である。

1856(安政 3)年に、江戸幕府は直轄の洋学研究教育機関として蕃書調所を開設する。冬崖は、最初は幕臣としてこの蕃書調所で西洋画法を研究した。また、明治維新後は画塾聴香読画館で後進洋画家の指導に当たると共に、明治政府の陸軍兵学寮の参謀本部地図課に出仕して西洋式地図製作の草分けの一人となった。

上掲の冬崖の《花卉》に描き込まれている文字は、「葵亥仲暑写於洋 主(あるいは置)官報 冬崖生」と読める。

まず、「葵亥」は「1863(文久3)年」、「仲暑」は「7月」を意味する。つまり、この作品が描かれた時代は、ペリーの黒船来航から10年後、明治維新の5年前で、幕末の動乱期である。

ちょうど、この2ヵ月前の5月には長州藩が下関で外国商船を砲撃し、同じ7月には薩英戦争が勃発している。正に、欧米列強の軍事力を実際に経験して攘夷の実施が不可能だという認識が生まれ、開国へと舵が大きく切り替えられる激動の転換期に当たる。

次に、「写於洋」は「洋(という場所)でこの絵を写生した」という意味に取れる。ただ、「洋」一文字だけの地名はなく、広く「海」を意味するとしても「洋」と書く必然性がない。

そこで一番可能性のある手掛かりは、冬崖が勤めていた「蕃書調所」が前年の1862(文久2)年6月15日以来「洋書調所」と改称されていることである。すなわち、これを一文字で「洋」と略し、「洋」書調所でこの絵を描いたと記したと考えるのが一番妥当であろう。

元々、冬崖は南画家でありながら、「蘭学にあらざれば将来なすに足らずとなし、密かに蘭学を学び日夜専攻怠らず」(『洋風美術家小伝』)としていち早く西洋画法に取り組んだ画家である。彼にとって、西洋画法の研究――手本のみならず画材すらなかった――は、絵を写実的に描くためはもちろん、欧米列強の脅威に対抗するために西洋文明の摂取に努める国家事業という意味合いもあったはずである。

この作品は、そうした緊迫した時代に、洋書調所の絵画部門である画学局で、出役筆頭であった冬崖が自分の得意な南画を通じて何とか西洋画法の立体表現や空間表現を探求しようとしたもののように筆者には感じられる。

なお、「日本油彩画の父」と言われる高橋由一(1828-1894)が蕃書調所画学局に入局して冬崖の部下になったのは、この前年の文久2(1862)年である。従って、由一は冬崖のこの作品を目にしていたかもしれない。

由一は西洋画法を学ぶために画学局に入局したものの、当時の日本の西洋画法の権威である冬崖でさえ知識も技術も十分ではなかったので、改めて西洋人画家に本式の油彩画を学ぶことを熱望する。そして、由一はこの3年後の慶応2年(1866年)に、岸田吟香(劉生の父)の協力もあり、横浜居留地の英人チャールズ・ワーグマンに入門し、そこから日本の油彩画の歴史が本格的に始まることになる。

ちなみに、冬崖の《温雲山叫畫眉》は「壬申」から1872(明治5)年の作と分かる。この年、冬崖は西洋画法の第一人者として陸軍兵学寮に出仕しているが、生来的な気質はこの作品が示すように南画家だったようである。

川上冬崖《温雲山叫畫眉》1872(明治5)年

近藤正純も、幕末から明治初期にかけて活躍した画家・図画教育者である。

正純もまた、幕末に画学局で世話心得として川上冬崖の指導を高橋由一と共に受け、明治維新後は冬崖と共に陸軍兵学寮に勤務している。

正純は、1874(明治7)年――フランス印象派の「第1回展」の開催年――に、冬崖と一緒に日本最初期の西洋画法による風景・建築・人物の石版図画教本『写景法範』も陸軍兵学寮から刊行している。彼の現存作品は数少ないが、靖国神社遊就館の《銃隊式教練沿革図》等が有名である。

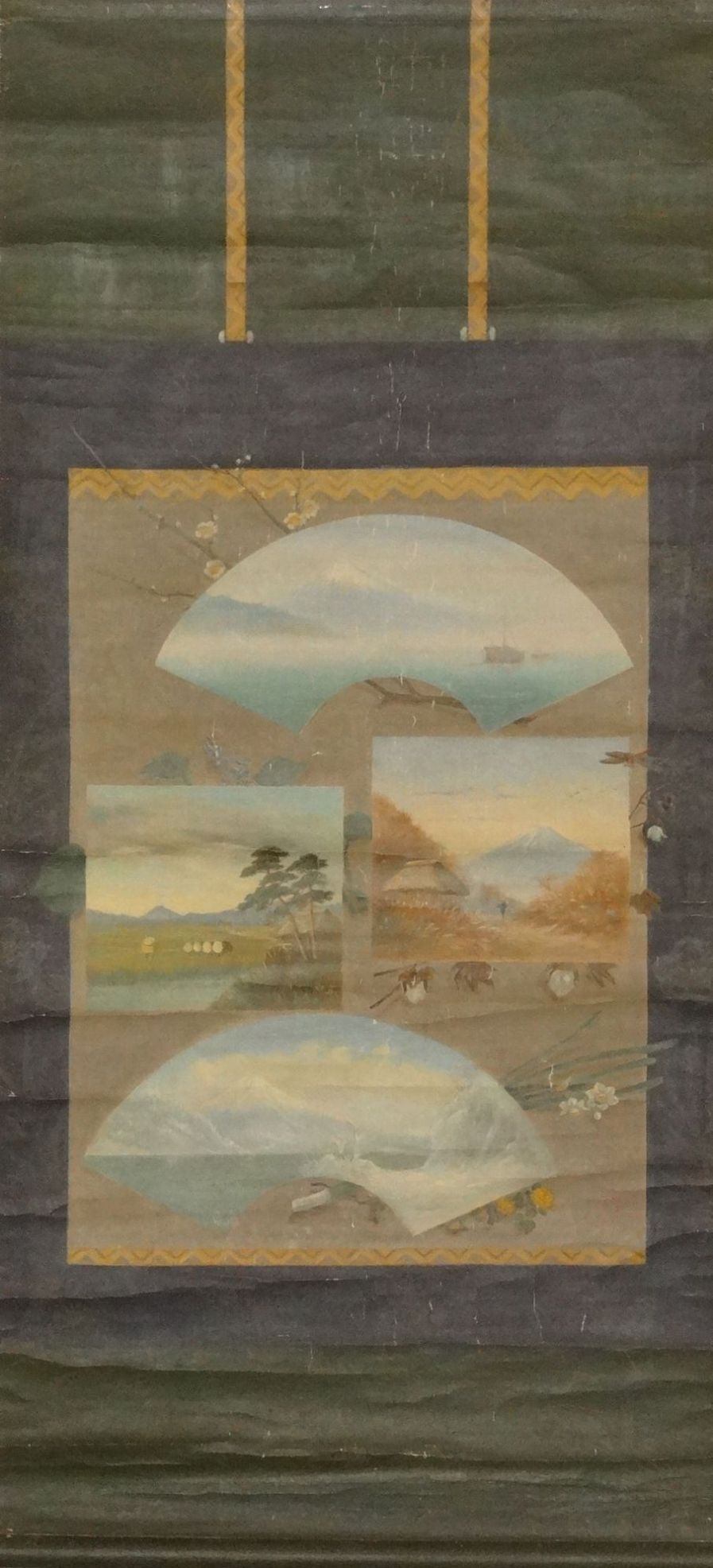

近藤正純《富士四題》明治初期頃

正純の《富士四題》は、泥絵の掛軸作品である。泥絵とは、西洋絵画の影響を受けて顔料に胡粉等を混ぜ、一点透視遠近法を取り入れつつ対象を写実的に描こうとした洋風画の一種である。

こうした泥絵は、幕末から明治初期にかけて、主に名所図会等で流行した。本作品も、江戸時代からの一般的な画題である「富士山」を四季によって描き分けたものである。

富士山をめぐる4つの風景はそれぞれ西洋画法を巧みに使用しており、公的機関における職業洋画家としての正純の面目躍如たる感がある。制作年代は不明であるが、ある程度正確に一点透視遠近法を駆使していることから明治時代に入った後の作品であろう。

しかし、図画教育者としての実用的・軍事的な画題ではなく、庶民の美意識にも馴染み深い画題である「富士山の四季山水図」であることは、この作品が「図画」というよりも「鑑賞画」として――つまり「技術」というよりも「美術」として――描かれていることを意味している。そのことは、この作品が「扇面画」や「掛軸」という伝統的な絵画様式を踏襲していることからも分かる。

面白いことに、そうした扇面画的な掛軸作品であるにもかかわらず、その表装は西洋画法による精緻な手描きである。つまり、この作品は一種のだまし絵(トロンプ・ルイユ)でもある。表装部分にまではみ出して描かれている花卉は、そのことをはっきりと示している。

言わば、この作品は、伝統的な画題や絵画様式に基づく「美術」の領域で、新しい西洋画法の客観的再現性という優れた点を強く主張したものであるといえる。より正確に言うならば、この作品は、公的には図画教育者という「技術者」であった正純が、画家という「芸術家」としても、西洋画法の「技術」的利点を美的に提示しようとしたものであると解せる。

その上で、やはり興味深いことは、そうした造形表現上の革新にもかかわらず、その美意識が選択する画題が、西洋美術が重視する人間理性の偉大さを示す歴史場面や、「死んだ自然(ナチュール・モルト)」を意味する静物ではなく、正に生き生きとした自然の風物や、大自然の内に安らう人間の情景であることである。同じことは、冬崖の《花卉》や《温雲山叫畫眉》にも見て取れよう。

これらのことが、私達がこうした幕末明治の過渡期的な折衷作品に感じる「違和感と安堵感」の不思議な調和の要因と思われる。そして、これらのことは、先進的な異文化の受容もまた根本的には伝統的感受性に基づいて行われることの一つの実例と指摘できる。

(2016年12月4日に記したものを補筆)

【関連論考】