【SF映画並みのシュールな看板】

突然ですが、筆者は映画好きです。始まりは中学生時代でしたが、本格的になったのは大学1年生のころでした。モーニングショーからレイトショーまで、映画館をハシゴして映画鑑賞をしていたのです。

大学ではほとんど友人もできず、どこにも居場所のなかった筆者にとって、唯一の“駆け込み寺”、それが映画館でした。ほとんど何も食べずに、映画館内に1日10時間以上滞在していました。尻に大きなたこができるわ、胃液をトイレで吐いたりするわ…まさに疾風怒濤のような青春時代ですね。

イメージフォーラムの夏期講習を受講して映像を学んだり、16ミリ映写機の操作講習会に参加し、「操作技術認定」を取ったり、小津安二郎監督(1903~1963年)の墓参りをしたりしていましたので、当時の筆者はどうやら映画監督に憧れていたようです。映画館から映画館へと移動する小旅行の合間には、ギャラリーも回っていましたから、現在、美術評論家連盟に所属する萌芽は、すでに大学生のころには出現していたようです。

前置きが長くなってスミマセン。今でも映画好きの筆者は、しばしば現実社会を映画(虚構)の側から眺めてしまう、という癖を持っています。先日、東京都港区にある東京ミッドタウン周辺を歩いている時も、そんな性癖がおおいに発揮され、ある映画作品に思いを巡らせました。

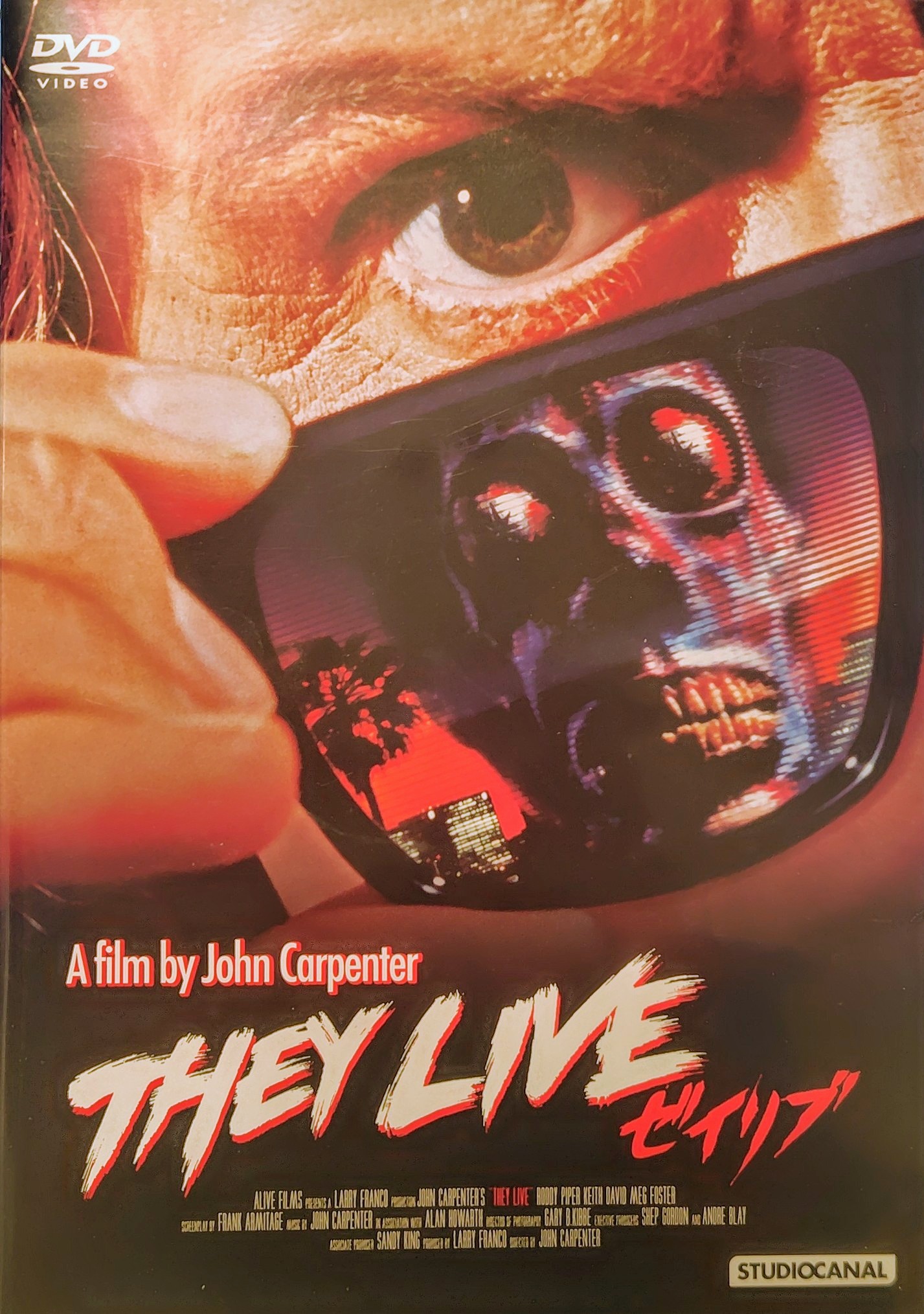

映画「ゼイリブ」DVDのジャケット写真

熱烈なファンを多く持つジョン・カーペンター監督(1948~)のSFアクション映画「ゼイリブ」(1988年公開)がその一本です。TCエンタテインメント社がリリースしたDVDのジャケットに書いてある粗筋を部分引用します。

エイリアンによる地球侵略が誰にも知られず進行していた!エイリアンたちの正体を判別できる特殊なサングラスを偶然手に入れた主人公は、レジスタンス運動に参加する事になるのだった・・・。

本作、私、少なくとも40回は鑑賞しました。まさに傑作中の傑作ですね。この映画に出てくる黒いサングラス、実はエイリアンの姿が分かるだけではありません。エイリアンたちが人類に送りつけてくるサブリミナル(潜在的)なメッセージも見られるのです。街中の看板、雑誌の表紙などなど至る所にそれらのメッセージは隠されています。

動詞の命令形ばかりです、一例をご紹介しましょう。「OBEY(従え)」「CONFORM(順応せよ)」「STAY ASLEEP(眠り続けよ)」「CONSUME(消費せよ)」などなど。要するにエイリアンの統治におとなしく従わせるための様々なメッセージが世界に充満しているとイメージしていただければよろしいかと思います。

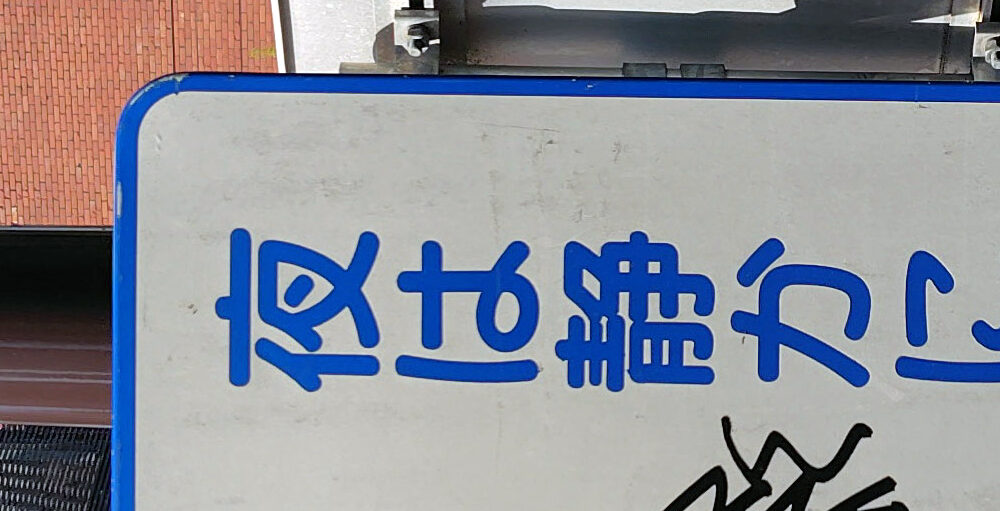

東京都港区で発見した愚かな看板

東京ミッドタウンの近くにあった看板を見たときに、私は「ゼイリブ・サングラス」を着用しているのかな、と思ったのです。いえいえ、そんなサングラスはかけていませんでした。私の裸眼でした。看板には、一言。「夜は静かにして下さい。港区役所」と書いてありました。「えっ、嘘でしょ?何、この看板」と思い、ビックリしました。エイリアンたちが夜の静粛さを求めていて、アホな人類にそれを守らせるためにサブリミナルで伝えているのか?と疑ったくらいです。

いいですか、こんなくだらない内容の看板を港区は血税を使って、たくさん建立しているんですよ。東京ミッドタウンの近くにたくさんありましたから、港区はまだまだほかの場所にも、この看板を立てているはずです。無駄遣いの極みですよね、こんなの。仮に夜間に大騒ぎする人間がいたとしましょう。近隣住民から区役所に苦情が寄せられたとしましょう。そのような条件下であったとしても、この看板の放つ愚劣さは地球侵略を図るエイリアンのメッセージなみです。

「夜は静かに」って何ですか、それ。行政が血税を使ってまでして伝えることでしょうか?

じっと看板を見つめているうちに、エイリアン(≒港区役所)への怒りがふつふつとたぎってきました。夜は静かにした方が望ましいかもしれませんが、行政が口をはさむようなことではありません。じゃあ、「朝(日中)は元気よく」ということなんでしょうか?

いやいや、ライフスタイルも様々なので、日中は眠っていて夜、活動している人だってたくさんいます。つまり、こんなくだらないことを看板まで設置して一方的に伝えるのは、明らかに間違っているということです。

賢明な皆さんは先刻ご承知かと思いますが、こういった看板って目の玉飛び出るくらい高いんですよ、お値段が。こういう無駄遣いは本当にやめてください。でも、お役所が愚かなせいで、ゼイリブ・サングラスをかけていなくても、「大きなお世話」と言いたくなるようなメッセージが街中でたくさん見られます。

見るたびに不快なので、逆サングラスがないかな、と筆者は夢見ます。くだらないメッセージをすべて隠してくれるアイテムですね。でも、逆サングラスをかけたらスペクタクル都市・東京という街は、何一つ見えなくなってしまうかもしれません。昔のテレビの砂嵐のようなイメージで覆われているかもしれません。あな、恐ろしや。

フランスの映画作家、革命思想家のギー・ドゥボール(1931~94年)が著わした「スペクタクルの社会」のある定義を筆者はふと思い出しました。

スペクタクルとは、現体制が自分自身に関して行う途絶えることのない言説であり、この体制の雄弁な独白である。それは権力が生存条件を全体主義的に管理する時代における権力の自画像だ。

この「現体制」って、映画「ゼイリブ」において、エイリアンが陰で支配している社会のことなのでは? そして、エイリアンが支配する社会というものが、何と私たち現代人が住む、日本、アメリカ、中国、ロシア……と似通っていることか! 私たちはすでに「ゼイリブ」そのままの世界に生きているのです。

ところで、筆者の学歴は一応、早稲田大学卒業ということになっていますが、実際のことを言えば「映画館とギャラリーと古書店が私の大学」でした。なので、早稲田に特に学恩は感じておりません。東京六大学野球は見たことがないし、卒業式も出ていないし、校歌「都の西北」は一度も歌ったことがありません。暗い青春時代でした。その暗さは、現在にまで揺曳しているようです。筆者に実際に会って、不愉快な思いを抱かれた方もいらっしゃるかと思いますが、その点は伏してお詫び申し上げます。

【アートにおける動物利用に思い馳せる】

街をスピンするウサギ、をテーマに掲げた「FaN Week 2025」が9月13日から28日までの会期で開催されました。牛島智子さん(1958~)の「くちなしパンを食み スピンするウサギ」がテーマを象徴する作品の一つです。

ウサギと美術とのかかわりは福岡だけでなく、他の場所でも様々、見られます。筆者の頭に最初に浮かぶのは、イギリスの彫刻家バリー・フラナガン(1941~2009年)が制作した2つのウサギ像です。栃木県の宇都宮美術館と群馬県立館林美術館にそれぞれ設置されています。

いやいや、全国各地にフラナガンの彫刻、結構存在しています。宇都宮美術館の場合、その形状から、子どもたちが上に乗っかったりする姿もしばしば目にし、ほほえましい印象を持ってしまいますが、髙橋銑(1992~)の映像作品「二羽のウサギ / Between two stools」を鑑賞すると、当たり前のように栃木、群馬に存在しているウサギの彫刻が、どれだけ時間とお金をかけて維持されているかが分かり、驚かされます。

街の画廊を回れば、ネコ、犬、馬、イルカといった動物を画題に選んだ作品であふれています。数量的に一番多いのは、やはりネコですね。正確に統計を取ったわけでなく、あくまでも筆者の体感で言いますと、多くの動物絵画のうち「ネコが7割以上、残りの3割弱をほかの動物で分け合っている」という状況でしょうか?

お客さんのネコ絵画への反応が面白いです。瞳をウルウルさせている子猫のような、いかにも「見て、かわいいでしょう」という作品が案外、受けが悪かったりします。売却シールがついているのは、直接的にぐいぐいかわいさを前面に押し出したものより、もう少し間接的な作品の方が多いような気がします。ネコ絵画で一儲けをたくらんでいる作者の皆さん、その辺りの機微を勘案しながら、制作にお励みくださいませ。まぁ、あまりにもあざといと、お客さんも嫌気がさすようなので、その辺のさじ加減は本当に気を付けてくださいね。

【戦下における動物利用に思い馳せる】

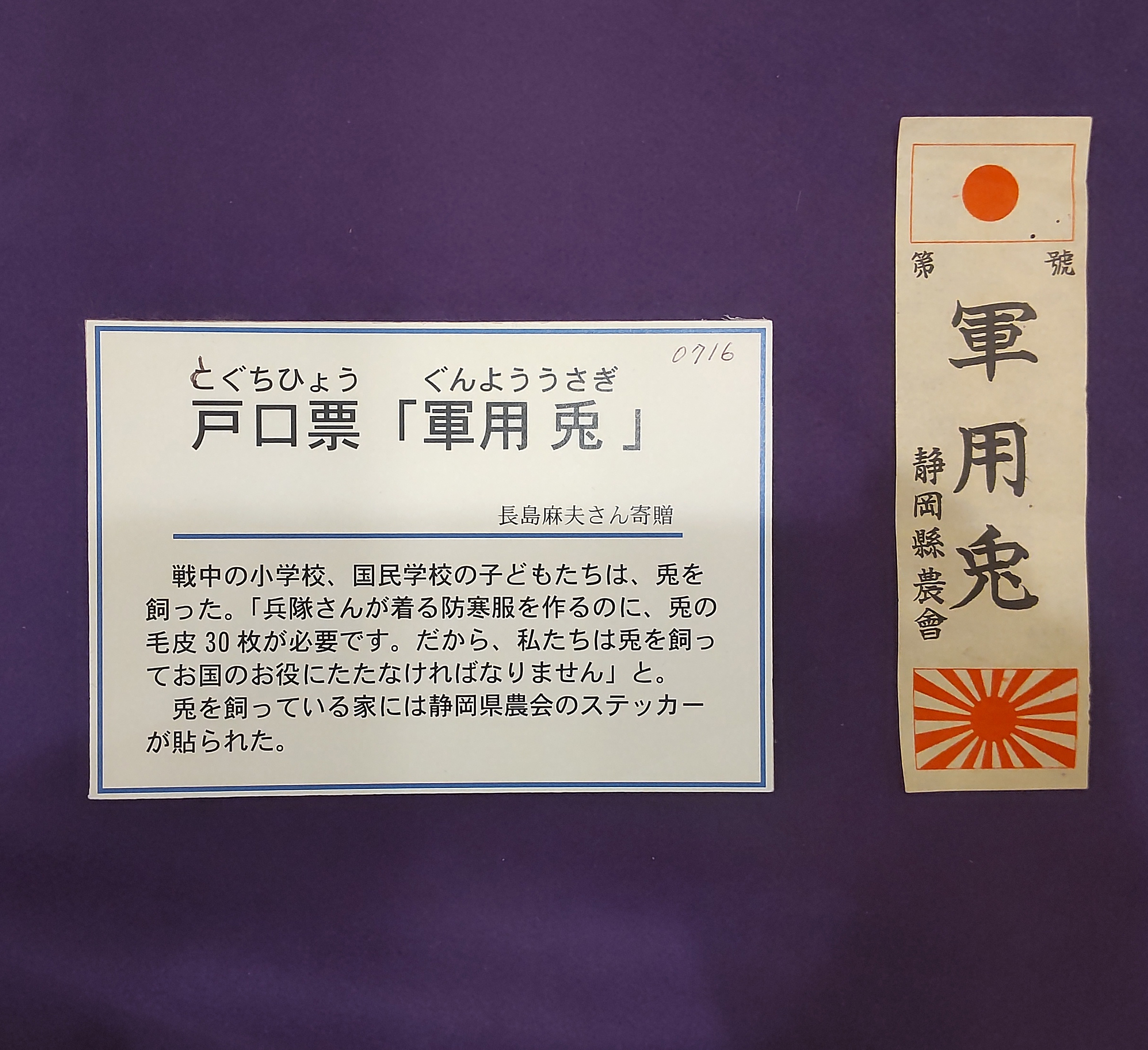

動物とかかわりが深いのは美術だけではありません。戦争とも深い、深い関係があります。静岡県内の某ミュージアムで出合った「戸口票『軍用兎』」が何を意味しているか、お分かりでしょうか?

戦時中の日本において、ウサギは大切な軍需品と言われていたのです。毛皮や肉が防寒服や食糧として使われていたからです。1944年、文部省(現・文部科学省)や農商省などが協力してすすめたのが「軍兎(軍用ウサギ)の飼育の奨励」でした。全国すべての国民学校(現在の小学校と中学校の一部)、旧制中学校(現在の高等学校)などの生徒たちがウサギを飼育したのです。

当時の日本のウサギの飼育数は全国で300万匹でしたが、1160万匹に引き上げようという計画まで立てられました。戦争がいかに人間を狂気に追い込むかの好例でしょう。ネコだけでなく自宅で飼っていた犬やネコ、羊も供出、献納が求められました。兵士の防寒服や飛行服に使うためです。

キツネ、ラッコ、タヌキ、イタチも軍人さんの毛皮に利用されました。また、現在、特定外来生物として駆除されているヌートリアという大型ネズミも元はと言えば、防寒服を作るために海外から輸入して、飼育していたものが野生化したことをご存じの方はなかなかいないのでは?

動物利用は毛皮だけでなく、実験用というケースも多くありました。旧日本軍の「登戸研究所」(神奈川県川崎市)や旧日本陸軍の「獣医学校」(東京都世田谷区)などで、細菌の検査や毒ガスの研究のために犬、豚、猿、馬、ラクダ、モルモットが使われました。

「たかが、動物。実験に使ってもいいじゃないか?」

そう思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、中国東部のハルビン郊外に設置された関東軍防疫給水部本部(七三一部隊)での人体実験のことを思い出してください。実験に使われた、中国人、朝鮮人、ロシア人らは「マルタ」と呼ばれて、ペスト菌や毒ガスを使った実験の被害に遭ったわけです。動物の命を軽く扱うことに慣れてしまったら、人間の命も軽く扱える恐れが常にあるということを忘れてはならないでしょう。

かわいい動物の絵を見て、癒やされている皆さん、たまには、そのかわいい動物と戦争とのかかわりも考えてみませんか?(2025年10月1日19時49分脱稿)

*「彩字記」は、街で出合う文字や色彩を市原尚士が採取し、描かれた形象、書かれた文字を記述しようとする試みです。不定期で掲載いたします。