惨事便乗型資本主義(ナオミ・クライン)という言葉は、天災だけを対象にしたものではありません。オリンピックや万博の開催、それに伴う都市開発の際にも、全面的に追求される強欲さ、それはまさに惨事便乗型資本主義と呼んでいいものでしょう。万博は大惨事そのものなのです、その本質から言っても。野宿生活者たちの生活を蹴散らし、庶民の暮らしを破壊し、見てくれだけ豪華そうにぴかぴか光る、張りぼて=パビリオンを作るだけの極めて浅薄なイベント、それが万博の正体です。

ところが、アートの世界でもこの万博に便乗しようとする動きが出ています。「万博便乗型アート」とでも呼べばよいのでしょうか?

2022年から、大阪・関西万博に向けて毎年開催されてきた民間主導のアートイベント「Study:大阪関西国際芸術祭」は、その一つと言っていいでしょう。芸能人によるアート作品やSNS映えを強く意識したような作品は明らかに万博来場者を何とか取り込もうという狙いがあるとしか思えません。

しかしですね、実は筆者はこちらのアートイベントには好感を持っています。単純に万博翼賛とは言えない性格を持っていると考えるからです。

先に言い訳をしておきますと、筆者は今年もこの「Study」を鑑賞しましたが、大阪・関西万博会場は訪れませんでした。万博会場にどうしても足を踏み入れたくなかったのです。「実際に見もしないで批判なんかするな」と非難する方がよくいますが、嫌なものは嫌なのだから仕方ありません。万博便乗型アートの魅力を紹介するのはほかの方にお任せして、筆者はあまり便乗していないアートの方をご紹介しましょう。

船場エクセルビルを会場にして開催された「Re: Human──新しい人間の条件」こそが、万博に便乗していない展示だと言い切ってしまいます。「Study」が2022年に始まってから、このビルでの展示が常に最重要なコアの部分を担ってきたと筆者は理解しています。今年も本会場は絶好調でした。キュレーターは岸本光大。

ビルの2階から6階までに、シュウゾウ・アヅチ・ガリバー、金氏徹平、吉田桃子、石原友明、川田知志、金サジ、畑祥雄+江夏正晃+江夏由洋、釜ヶ崎芸術大学の作品が並んでいます。

金氏徹平の作品群には本気で笑いました。「光のパビリオン」「石のパビリオン」「抽象絵画のパビリオン」「地獄のパビリオン」などなど多くの作品に「パビリオン」という言葉が使われています。ところが、このパビリオンは、石やら反射シートやら紙やら木やらでできたガラクタのような様相を呈しています。ガラクタと言っても決して悪い意味ではありません。あくまでもコツコツと手で作り上げた造形物であり、そこには「輝かしい未来をアートで訴える」的な嘘偽りがどこにも漂っていません。「反万博」アートと言っても過言ではないでしょう。

「海のパビリオン」と名付けられた作品は、美しい色彩を放つアクリル製のケースの内部にマウスウォッシュがいくつも詰め込まれています。万博会場周辺の汚い海をマウスウォッシュで糊塗しようとしているみたいです。ところが、この作品は2020年に発表しているから二度驚きです。開催の5年も前から、金氏が万博の惨状を予見していたような気がしたからです。

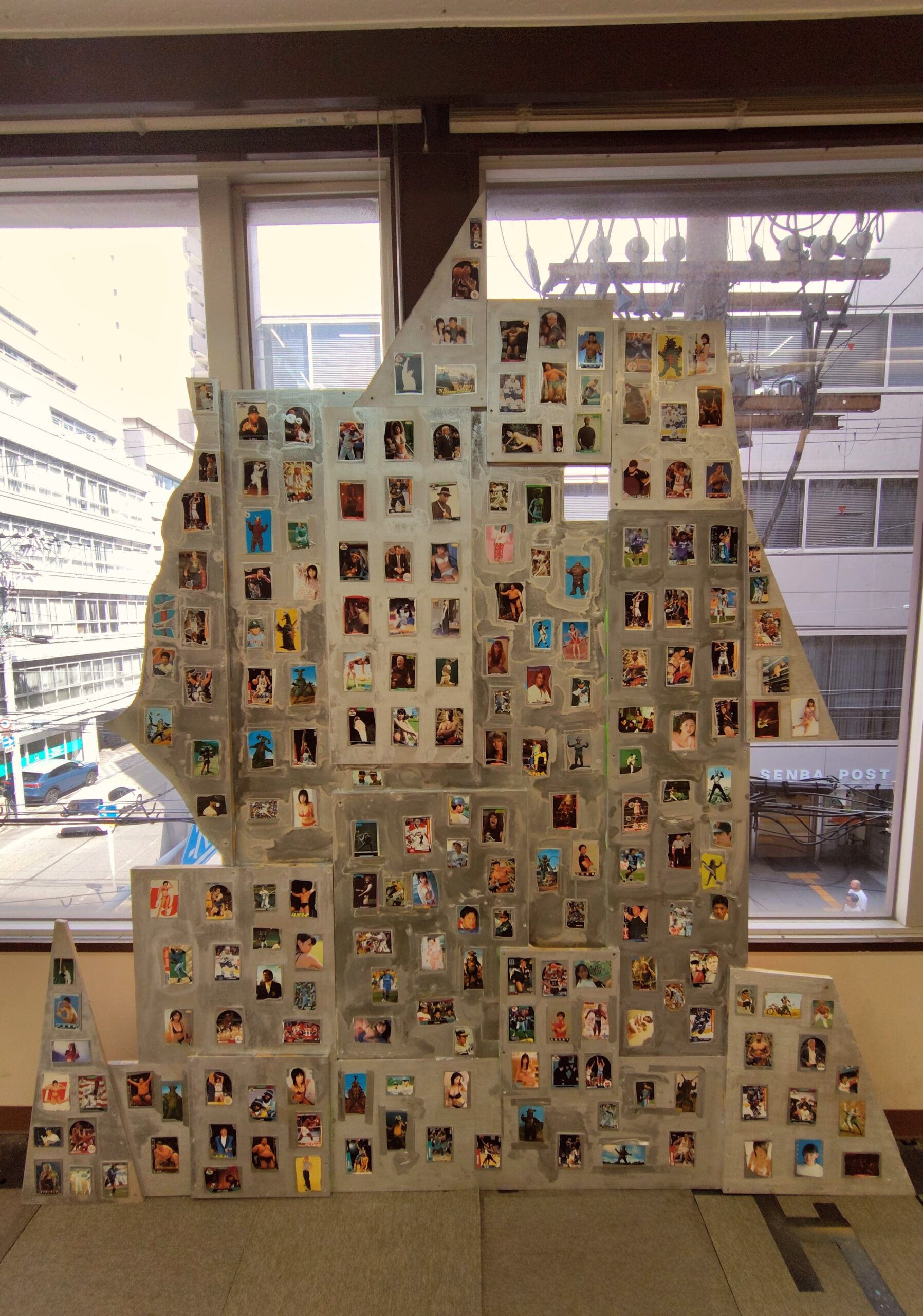

金氏徹平「人間のパビリオン」

こちらは正真正銘、2025年制作の「人間のパビリオン」も皮肉が利いています。木製のパネルか何かで不定形の造形を作成し、銀色の塗料で表面を塗りつぶします。そして作品の表側に無数のトレーディングカードを貼っているのです。グラビアアイドルやスポーツ選手のカードは国内外の様々な方が登場します。結構、昔の方が多いので、当時は世間を騒がせた方でも今見ると「あれ、これ誰だっけ」となってしまう方が多いです。「ここ(のど元)まで出かかっているのにな」という、カードが非常に多く、人間の栄枯盛衰なんて、あっという間に終了してしまうものなのだと改めて思い知らされます。

パビリオンと称している以上、立体作品と言いたいところですが、そこも曖昧なのが本作の魅力です。木製パネルをキャンバスとし、その上にカードが多く乗った絵画と捉えることもできますし、木製パネルを台座付きの彫刻と捉え、その表面に無数のカードが貼付されていると見ることも可能なのです。平面なのか立体なのか、それともインスタレーション作品なのか、ジャンル分けが難しいのです。一時的には人気絶頂でも、少し時間がたつと誰からも忘れられてしまう人々のカードが集結している「人間のパビリオン」が何を意味するのか?

万博そのものがあっという間に忘れ去られてしまう、まさに惨事便乗型資本主義を地で行く一過性のイベントであることを表現している、そう筆者は読み取ってしまいました。(金氏さんは、そんなこと訴えていないかもしれませんけども。)

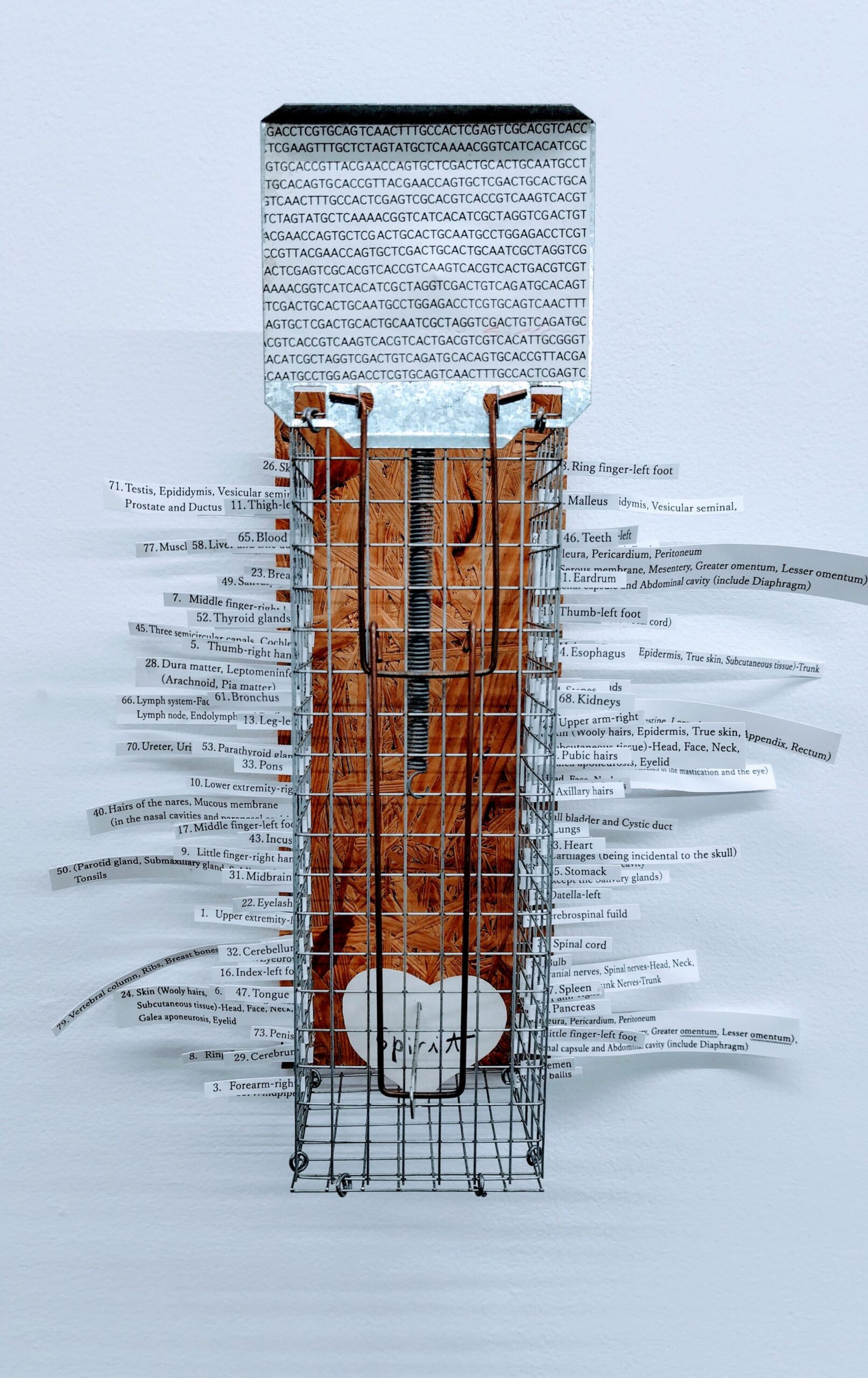

DNAを構成する塩基ーアデニン(A)、チミン(T)、シトシン(C)、グアニン(G)を示す4文字をモチーフにした「A.T.C.G.」のシリーズを中心に作品を並べたのがシュウゾウ・アヅチ・ガリバー。筆者がドキッとした作品は「甘い生活/A.T.C.G.[現実は甘い]」という1994年制作の作品です。ネズミ捕りは通常、横向きに設置しますが、それを縦方向に壁に設置しています。

シュウゾウ・アヅチ・ガリバー「甘い生活/A.T.C.G.[現実は甘い]」

左右にハリネズミの針のように多くの細い紙片が飛び出しております。その表面には物質としての身体を構成する各要素、つまり「舌」「血」「ペニス」「肺」「胃袋」と言った言葉が無機質な書体で印字されています。ところが、ネズミ捕りの内部にはハート形の紙片が1枚だけ入っているのです。表面には手書きで「Spirit(魂)」と書いているのです。目には見えない魂を獲物として捕まえるズミ捕り、何てカッコいいのでしょうか?

万博がヘルス系のパビリオンで捕まえられるのは、浅薄皮相な生体情報や個人情報だけでしょう。人間にとって一番、重要な「Spirit(魂)」を盗むことのできるパビリオンなんて、どこにもないだろう?とシュウゾウ・アヅチ・ガリバーが笑っているように思えました。

ゲノム情報やたんぱく質データといったバイオ情報はとかく国家権力と結びつき、人間の管理及び監視に利活用されがちなものです。しかし、本作では、生体情報が遊び心や自由な創造性の発揮と結びつけられており、暗さや恐ろしさが微塵も感じられないのです。金氏と同様、徹底してローテクな手作り感覚の作品なので、こちらも「輝かしい未来」感はほとんど漂っていないのです。

写真家・金サジの映像作品「AMA―ウイルスとおよぐ―」も圧巻の出来栄えでした。感染症をテーマにした映像なのですが、民俗学、文化人類学、生物の進化、解剖学といった様々な知見を重層的に組み合わせた力作です。しかも、結構エロチックな描写やストーリー性もあるので、筆者は固唾をのんで映像を見守ってしまいました。ウイルスを扱う作品でありながら、こちらも「バイオ情報を活用して、輝かしい未来を作ろう」と訴えているわけではありません。万博的なるものとは無縁の深い思索を感じさせられました。

川田知志「太郎の色とカタチ✕パブリック」(部分)

岡本太郎の作品に示唆を受け、滋賀県立陶芸の森 陶芸館ギャラリーで制作した壁画「太郎の色とカタチ✕パブリック」(2024年)をビル内に移動させ、部屋いっぱいに展示してみせたのが川田知志です。ストラッポ技法を駆使して、滋賀県から大阪に移った壁画は、場所を変えて、また新たな意味を獲得したように見えました。「太陽の塔」という1970年の日本万国博覧会で設置され、今も万博記念公園に鎮座する作品を手がけた岡本太郎にあえて挑戦した川田の真意はどこにあったのでしょうか?

筆者は、一度作った壁画を移動するという営みに心惹かれました。芸術作品(壁画)も再利用できるという点に、何でもかんでもピカピカの新作大作をぶち上げる惨事便乗型資本主義とは全く手触りの異なるエコ感覚を覚えたからです。過去の素敵な作品に触発を受けて、現代の文脈に置きなおしてみる、という川田の仕事には明らかに魅力がありますし、今日性もあると思いました。

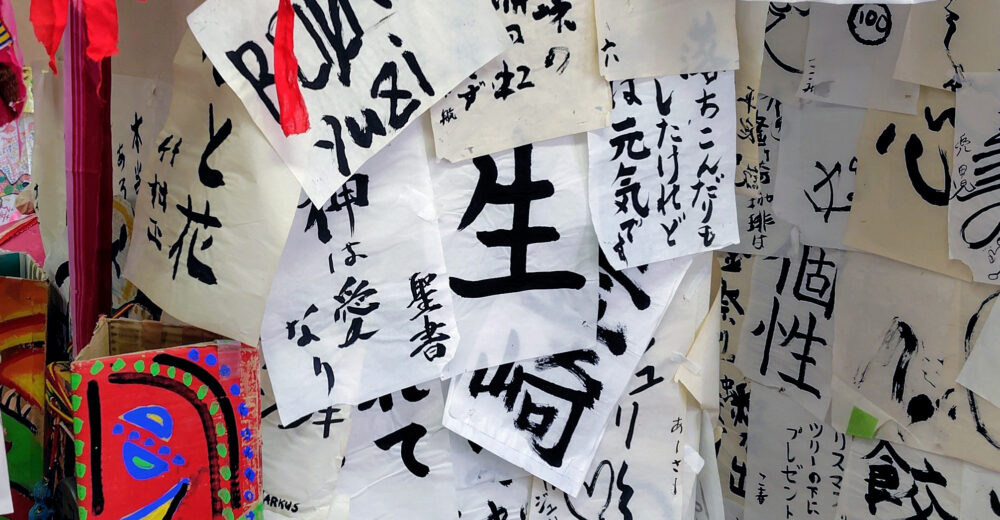

船場エクセルビルの6階は、釜ヶ崎芸術大学の展示ですね。釜ヶ崎に暮らす元日雇い労働者の方を中心に、地域外の方や、時には旅人も加わって様々な表現に挑戦するのがこの“大学”です。大量の字や絵などで6階の全体が埋め尽くされています。来場者は靴を脱いで、この空間の中で寛ぎながら作品を鑑賞するわけです。寝転がってもよし、逆立ちしたってよし、もう何でもありの解放感、自由がここには漂っています。「Study:大阪関西国際芸術祭」の名物コーナー、それが釜ヶ崎芸術大学だと思います。

釜ヶ崎芸術大学の展示風景

この階で作品を作っているのは、大阪・関西万博の開催で甘い汁を吸って私腹を肥やしている政財界の皆さんとは対極に位置する善男善女です。万博から蹴りつけられ、踏みつけられ、追い立てをくらってきた善良な庶民です。「〽大阪に踏まれた男やさかい/東京へは ようついていかん」「〽大阪の街よう捨てん」男性や女性ばかりです。(BORO先生、歌詞を一部改変して申し訳ございません)。

そう、そもそも惨事便乗型資本主義の本家本元は「東京」だと筆者は思うのです。大阪には中央集権的な利益誘導に反抗する意地と人と人とのネットワークを重んじる人情がよく似合います。その大阪で、非常に東京臭の強い万博と言う一大イベントが強行されてしまったことを筆者は本当に残念に思っています。

「Re: Human──新しい人間の条件」が釜ヶ崎芸術大学の活動を尊重・重視している。そして、反万博とも見まがうようなアーティスト作品をしれっと展示している。だからこそ、「Study:大阪関西国際芸術祭」として、万博会場内に作品を設置していたとしても、あまり「万博便乗型アートを催行するな」という批判も言いにくい部分が正直あります。

「Re: Human──新しい人間の条件」を免罪符代わりにしているだけという厳しい批判もできなくはないかもしれませんが、2022年から見てきている筆者の正直な印象としては「万博便乗」どころではなく、「Study」の根底には、「大阪に踏まれた男や女」への共感が流れているように感じるのです。

ということで、本稿は、「Study」を褒めているのか、けなしているのか、全体的に趣旨がよく分からない文章になってしまいました。読者の皆さん、ごめんなさい。

大阪に何日、滞在しようと、筆者の足はどうしても万博会場には向きません。西成市民館で山本真人の写真展「タイガーパーク」を見たり、国立国際美術館で「非常の常」展を見たり、国立民族学博物館で「フォルモサ∞アート」を見たりする方を選択してしまうのです。筆者の首に縄を付けても、筆者を万博会場の内部に運び込むことは不可能です。万博に行く時間があったら、もっとほかのことに使いたいのですから…。

阪神タイガース、今年はぶっちぎりのリーグ優勝でしたね。万博より大阪に似合うのは絶対、阪神タイガースだと確信しています。「タイガース便乗型アート」の方がお客さんも多く集まるのでは?(2025年9月28日20時02分脱稿)