会場風景

葉加瀬太郎絵画展「Super Love Art」

会期:2025年9月17日(水)~28日(日)

時間:午前10時~午後8時 ※催し最終日は午後5時まで

会場:博多阪急7階イベントホール「ミューズ」

(福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号)

現在、福岡県福岡市の博多阪急で、ヴァイオリニスト葉加瀬太郎(1968‐)の絵画展「Super Love Art」が開かれている。本年5月に阪急うめだ本店で開催された、画家デヴュー30周年を記念する代表作と新作による約80点の大型個展の巡回である。

葉加瀬太郎は、境界を超えるアーティストである。

1990年にヴァイオリニストとしてデヴューした「クライズラー&カンパニー」では、クラシックにポップスやロックを融合させる斬新なスタイルで注目を集めた。1996年からのソロ活動でも、セリーヌ・ディオンのワールド・ツアーで共演するなど国際的に活躍している。

また、演奏家としてだけではなく作曲家でもあり、代表作であるテレビ番組「情熱大陸」のテーマ曲は日本人なら誰でも一度は耳にしたことがあるだろう。さらに、音楽家としてだけではなく、レコード会社を設立して新人のプロデュース業に取り組んだり、様々な番組のパーソナリティも務めたりするなど、マルチな才能を発揮している。

参考 葉加瀬太郎《情熱大陸》

そうしたクロスボーダーな葉加瀬は、音楽と絵画の垣根も軽やかに飛び越える。

おそらく、人気ミュージシャンとして想像を絶するハード・スケジュールにもかかわらず、数年おきに定期的に個展を開く分量の作品を精力的に制作し、そのキャリアが既に30年を数えるというのだから並大抵ではない。明らかに、単なる余技の領域を超えている。

そうした葉加瀬の画作は、まずクリエイターとして心のバランスを取るためのものだろう。つまり、プロの音楽活動はどうしても他者との共同作業が多く様々な制約があるのに対し、個人的な絵画制作はより自由に自らの創作欲求を充足させられる。また、音楽は時間芸術であるが絵画は空間芸術なので、一過的な音楽では表現できないものも持続的な絵画では表現できる。

とはいえ、葉加瀬は音楽と絵画で別のものを表現しようとしているのではない。そうではなく、音楽で表現したいものを絵画でも表現したいのだろう。それは、音楽家としてのデヴュー35周年を記念するベスト盤のジャケットに自作の絵画を用いていることからも読み取れる。

その上で、葉加瀬の絵画には音楽家ならではの特徴も感じられる。おそらく、葉加瀬にとって絵画は、緻密な構図や高度な技巧を競うものではなく、自らの内から湧き上がるリズムやメロディ等の音楽的要素を色彩と形態に置き換えて表現するものである。

その際、葉加瀬の用いる主な画材であるアクリル絵具は、水性で速乾性のため彼の演奏者としての最大の魅力の一つである即興性と相性が良く、原色の使用や素早い筆致により豊かな情感を初発性を失わずに画面に描き出すことを可能にしている。

要するに、音楽家としての葉加瀬にとって、絵画制作は自らの表現の多角化であり、芸術家としての自然な自己展開である。その意味で、葉加瀬の画業は一見現代美術の主流と無関係に見えるが、ポスト・モダン状況における形式的純粋性から表現的豊穣性へという世界的な美術潮流と一致している。

そもそも、彼の音楽活動自体が、高級芸術としてのクラシックを大衆芸術としてのポップスやロックと結び付ける点で、村上隆のいう日本の伝統的な「スーパーフラット」的感受性の分かりやすい現代的実例ともいえる。

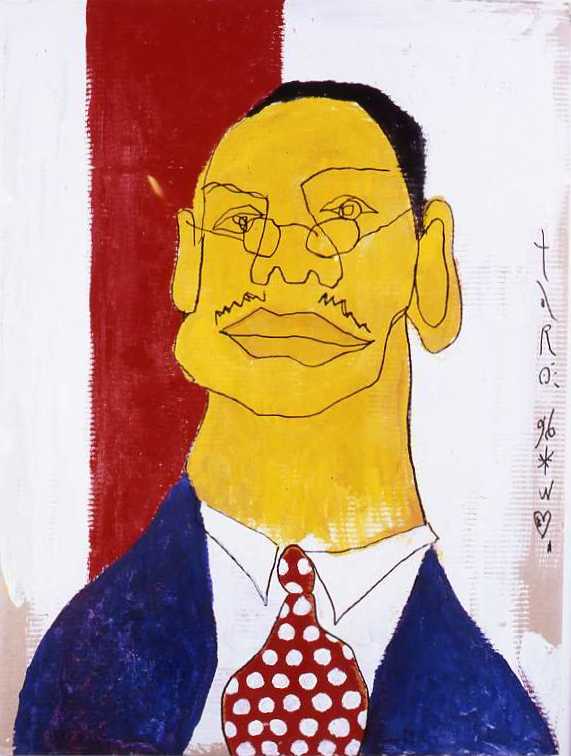

葉加瀬太郎《U R Welcome》1996年

そのように葉加瀬が芸術間のジャンルを飛び越えるのは、境界を超えて伝えたいことがあるからである。

葉加瀬の描く絵画はほぼ全て、どの巨匠に影響を受けているのかすぐに分かる。一つ一つの作品において、様々な巨匠の影響が複合的に現れているというよりも、一人の特定の画家の作風の反映をはっきり認識できる。例えば、ピカソ風、マティス風、シャガール風、モディリアーニ風、デュフィ風、ミロ風、クレー風というように。それは、オマージュと言うにはあまりにも画風の類似が顕著で、その意味ではオリジナリティを感じられず、一般には「模倣」ではないかと訝しがられるレベルである。

しかし、葉加瀬は日本の芸術教育の最高峰である東京藝術大学の出身者である。音楽学部出身とはいえ、美術学部の友人達と交流も多かった彼にとって、美術の世界では絵画における単なる模倣がいかにタブーであるかぐらいは百も承知のはずである。

むしろ、ここまで有名な巨匠達に類似した作風を用いることが一貫していると逆に表現としての強靭ささえ感じさせる。それは、今実際に東京藝大出身のプロのアーティストで、ピカソやマティスそっくりの絵画を人前で展示する勇気を持つ人が何人いるかを考えてみればすぐに分かる。おそらく、葉加瀬以外には一人もいないだろう。ということは、当然そこには稀代の革新的ミュージシャンとしての葉加瀬の強烈な個性による信念と美意識があるはずである。

改めて考えてみれば、過去の巨匠の作風を取り入れて絵画を描くことは、葉加瀬音楽の代名詞であるクラシックの大家の楽曲をポップス調やロック調で演奏することに通じている。それは、芸術を高尚なものとして手の届かないところに祀り上げるのではなく、日常的な生活に取り入れて楽しむ行為という点で共通している。

本当は、絵を描くのが好きな人間ならば、誰でも一度ぐらいはピカソ風やマティス風の「面白い絵」を描いて理屈抜きの楽しさを味わったことがあるはずである。しかし、絵画は個性的に描かなければならないと教育される中で、いつしか人真似を疑われる影響の跡は隠すようになり、やがて大半は似たり寄ったりの没個性的な半抽象画になってしまう。その逆説に比べて、葉加瀬が過去のグランド・マスター達の感化を隠そうとしない潔さにはある種の好ましささえある。

実際に、誰でも他人の目は気になる。その中で、先人の影響を曖昧にぼかすのではなく敢えて初心や童心を貫いてそれを明示する勇気を持つのは誰にでもできることではない。個々の画風の独創性という点では目新しさがないにもかかわらず、筆者が葉加瀬の画業の30年の歩みを通覧してしなやかで清新な個性を感じる理由がそこにある。

模倣もまた、創造の楽しみである。建前ではみな否定するその本音を、葉加瀬の絵画は朗らかに歌い上げている。しかも、彼はそれを戦略的にやっているのではなく子供のように喜びに満ちて実践している。

葉加瀬太郎《GeorgeⅠ》2005年

興味深いのは、葉加瀬が参照する絵画の巨匠達が、基本的に19世紀後半から20世紀前半にかけて純粋抽象化を推進した画家達であることである。

この時、ライバルとしての写真の登場に対して、絵画では従来の客観的再現性とは異なる平面造形ならではの抽象表現が追求された。そうした二次元的な絵画平面が持つ造形的可能性の開拓は、精神の解放と高揚を伴うものであった。

ただし、それらを見習う中でも、葉加瀬の絵画の場合はやはり難解な「芸術のための芸術」には陥らないのが特徴である。造形における前衛的な実験性や思索性ではなく、子供のように無邪気な心の自由の側面こそが積極的に取り入れられている。

元々、葉加瀬のアーティストとしての原点は、生まれ育った大阪の千里ニュータウンで日々眺めた岡本太郎の《太陽の塔》や、高校生の時に出会った90代のピカソののびのびとしたドローイングであるという。つまり、葉加瀬は彼等から人間は芸術を通じて心を自由に飛翔させられると学んだのである。葉加瀬がバスキアやヘリングのようなグラフィティ・アートへのシンパシーを示すのも、同様の理由であろう。

葉加瀬の音楽活動自体、そうした脱具象絵画の自由奔放さからインスパイアされているところも大きいという。その意味で、葉加瀬の絵画は彼の音楽の理解をより深めてもくれる。

葉加瀬太郎《子供の領分~公園の風景》2005年

そうした自由を愛する心は、造形のみならず画題においても同様に現れている。

葉加瀬が取り上げる画題は、「愛」「平和」「幸福」といったありふれたテーマか、微笑をもたらす日常のささやかな喜びや感動が多い。そこには、思想的な高邁さはないが、だからこそ誰にでも分かりやすく共感を持ちやすい親しみ深さがある。

葉加瀬の絵画には、人物画が多く、笑顔の図像が多い。これも、葉加瀬が根っからの人間好きであり、共に陽だまりのような幸福感を分かち合いたいからだろう。メジャーな画家の中ではゴッホやシーレよりも岡本太郎やピカソを好むというように、葉加瀬の絵画は内にこもるのではなく外に開かれており、鑑賞者に重苦しさを課すのではなく鑑賞者を楽しく軽やかに巻き込んで暖かく包み込むところに特徴がある。

そこには、緊張感ではなく安心感があり、高揚感がありながら誰もが平等である。だから、葉加瀬の音楽と同様に、絵画でも誰もがそれぞれ参加者として彼の奏でる祝祭空間に遊ぶことができる。

その際、葉加瀬はまず自分が楽しまなければ相手にうまく伝わらないという。情熱こそが、それを可能にする。全てがフラットな視覚情報に還元される写真と異なり、葉加瀬の息遣いや身振りまで感じられるマティエールを実感できる絵画の展覧会は、そうした稀代のエンターテイナーとしての葉加瀬の芸術世界を体感できる絶好の機会である。

なぜ、葉加瀬は境界を超えるのか。それは、境界を超えて人生の歓びを表現し、大勢の人々と共有したいからである。葉加瀬は、自分の絵画を見て子供達が自由に楽しく絵を描くきっかけになってくれればとても嬉しいという。それは、自らがそう先人達に背中を押してもらった実体験の反映と考えられる。そして、それは子供だけではなく大人へのメッセージでもあり、絵画だけではなく人生全てに対してのエールでもあるだろう。

なお、一つの芸術ジャンルで自分のスタイルを確立した者が別の道でも独特の味のある表現をするという点で、筆者には葉加瀬の絵画は小説家武者小路実篤の南画を想起させるところがある。

葉加瀬太郎《エンジェル(部分)》1998年

実際に、葉加瀬の絵画作品を見てみよう。

会場入口を飾る《エンジェル》は、葉加瀬が2回目の個展の初日前日に、会場で夜通しかけて描いた、縦約1メートル60センチ、横約8メートル30センチの大作である。葉加瀬自身思い入れが強いというこの作品を眺めていると、個展開催の喜びに満ちた高揚感そのままに踊るように筆を走らせる葉加瀬の姿を想像でき、まるで画面の内から鳴り響いてくる巨大な交響曲に全身を包含されるように感じられる。

画面左下で、天使達に囲まれて夢見るようにヴァイオリンを弾く男性は、芸術を心から愛する葉加瀬その人であろう。画業30週年記念展のオープニングを告げるにふさわしい、画家としての葉加瀬を象徴する作品の一つである。

左1 葉加瀬太郎《ガブちゃんⅡ》2005年

左2 葉加瀬太郎《ガブちゃんⅣ》2005年

左3 葉加瀬太郎《ガブちゃんⅢ》2005年

左4 葉加瀬太郎《ガブちゃんⅠ》2005年

また、筆者は極めてノリの悪い人間であり、そう簡単に葉加瀬の思惑には乗せられまいと心して会場内を歩いていた。しかし、《ガブちゃん》と題された連作が四つ並んで展示されているのを見たときについ思わず噴き出してしまった。

キュレーションの妙もあるが、この理屈抜きのユーモアあふれる巨大シリーズに対し畏まった仏頂面を保つことはさすがの筆者にもできなかった。そして、そうした生き生きとした子供心が自分の中にまだ残っていることに少し嬉しさも感じている(なお、「ガブちゃん」とは天使ガブリエルのことらしい)。

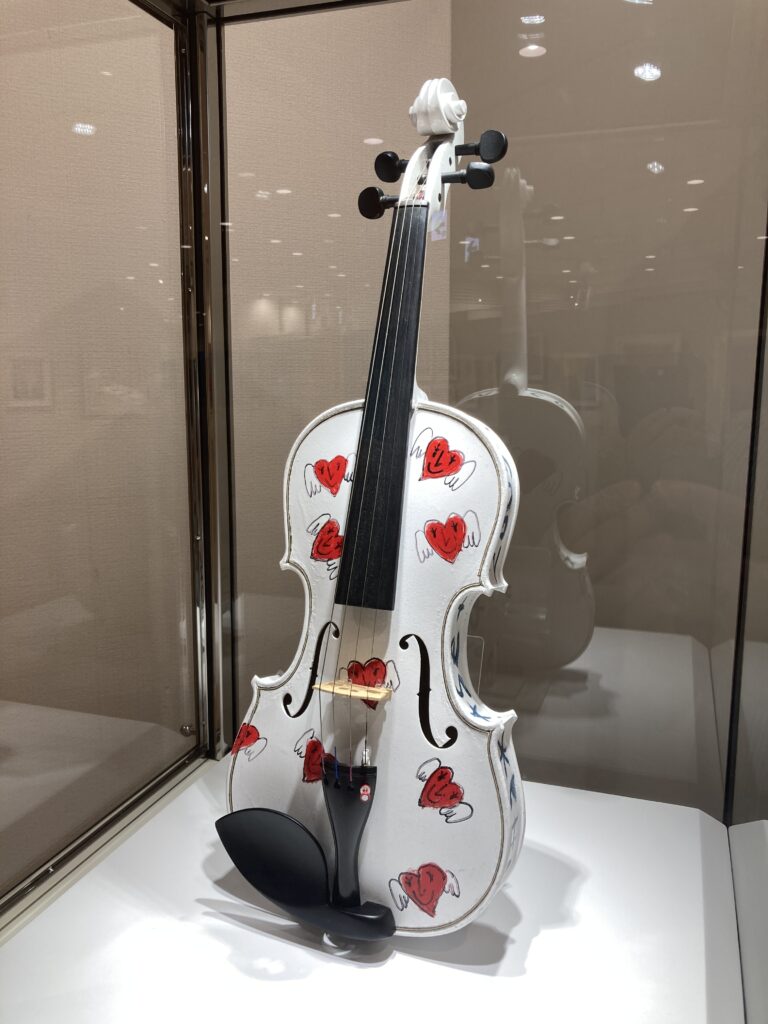

葉加瀬太郎《ホワイトヴァイオリン》2005年

会場で目を引いた作品の一つに、バイオリンに直接彩色した《ホワイトヴァイオリン》(2005年)がある。

胴体に描かれている羽ばたく笑顔のハートは、葉加瀬絵画のおなじみのキャラクターの一つである。側面には、「VIOLINISM WITH LOVE」という文字も描き込まれている。文字通り音楽と絵画が一体となった作品であり、白地に配された赤色の図柄と青色の文字による色彩的ハーモニーは瑞々しい詩情を感じさせる。

この作品も、ちょっと見ただけでは発想としては必ずしも新味がなく、一見誰にでも作れそうに思われる。しかし、それは元々の葉加瀬の構想が素直で自然だからであり、もし実際に自分でゼロから制作しようとするとなかなかこのような完成度にはならないことにすぐ気付くだろう。

そもそも、楽器への着色は勇気のいる行為である。それがプロの音楽家であれば、なおさらである。その点で、子供のような純朴さや創造の瞬発力を重視しているとはいえ、葉加瀬は決して思い付きで絵画作品を手掛けているのではなく、常に一貫してアーティストとして独自の審美眼に基づいていることがこの作品からも認識できる。

右1 葉加瀬太郎《Peace》2011年

右2 葉加瀬太郎《Passion》2011年

右3 葉加瀬太郎《Dream》2011年

筆者が最も印象に残ったのは、「Smiles」シリーズと題された三つの大作である。

この三作は、いずれも淡いながらも深みを具えたグラデーションを示す単色の地に、図様として大量の笑顔が描かれている。そこには、一つだけ自分の愛娘が描いた落書きの猫の顔を描き込むという遊びも入れている。画面中央には、それぞれ「Dream」「Passion」「Peace」という文字も描出されている。

筆者が注目するのは、これらがいずれも2011年8月15日前後に描かれていることである。言うまでもなく、これは東日本大震災の年の終戦記念日を意味し、どちらも日本人にとっては感傷的になり心が曇らざるをえない日付である。

それでも、葉加瀬がここで力強く歌い上げているのが、今日を生きる歓びであり明日への希望であることは一目瞭然である。つまり、これらの画面一杯に広がる笑顔とシンプルな言葉は、ただ単に無邪気なものではなく人生における様々な辛さや悲しさも十分に理解した上で人々に寄り添う真にポジティヴなメッセージなのである。

これも、一見誰にでも描けるようでありながら、普通はなかなかここまで力強く前向きに完成させられるものではない。これは、大勢の人々に笑顔を届けるためにこれまで尋常ではない努力と修練を積み重ねてきた一流の音楽家葉加瀬だからこそ描けるという点で極めてオリジナルな絵画作品であり、筆者自身は最も葉加瀬の人柄を表している作品であると思う。葉加瀬芸術の本質は、一貫して人々への優しい応援歌である。

葉加瀬太郎《Peace》2011年

本展の題名は、「SUPER LOVE ART」である。それは、芸術を通じた人生讃歌の謂いに他ならない。ぜひ、一人でも多くの人に葉加瀬のもう一つの「コンサート」を展覧会場で楽しんで欲しいと思う。

(作品写真はThe Obsession Gallery提供)

The Obsession Gallery 公式ウェブサイト