本章は、洋画家として出発した岸田劉生(一八九一(明治二四)年‐一九二九(昭和四)年)が、当初は「後印象派」風の反写実表現を追求しつつ、次第にそこから写実回帰していったのはなぜかという問題を考察する。特に、①原風景としての銀座、②武者小路実篤との交友、③写真複製による受容、④第一次世界大戦という四つの要因の影響を分析する(1)。

一 画業の出発から「後印象派」風まで

劉生が初めて本格的に体験した洋画は、一九〇四(明治三七)年の一三歳の頃に、銀座二丁目の実家の近所にあった竹川町の勧工場跡に常設展示されていた油彩画や水彩画であった(図1)。劉生は後の回想で、「そこに出ているものは皆相当の大家の筆であって、事実私ははじめて真の洋画をしみじみと見られる機を得た」とし、その中には山本芳翠の《天女》(図2)があったと言っている。

また、「日露戦争の最中のこととて、戦争画が多く、コサック騎兵が馬にのって逃げて行く、その中の一人が弾に顔をうたれて手を以て掩い落馬しかけている図などあって、私は幾度もそれを真似て描いたものであった」とか、「出征に行く夫を門口まで送る若き妻が、愛児をだいて父親に別れを告げさせている図の、その門内にある新緑の楓が日光にすけている色など実に感服したものであった」と述べている。そして、毎日あまりにも熱心に通い詰めたので感銘を受けた木戸番が木戸御免にしてくれたと語っている(2)。

図1 岸田劉生《昔の銀座 常設油絵展覧会》1927(昭和2)年

図2 山本芳翠《天女》1878(明治11)年

その後、一九〇五(明治三八)年の一四歳の時に、劉生は相次いで両親を亡くしている。この頃、劉生は現存する最初の油彩画である友人の父親守田重次郎の肖像画を描いている(図3)。

図3 岸田劉生《守田重次郎氏肖像》1907(明治40)年12月5日

次第に本格的に画家を志すようになった劉生は、一九〇八(明治四一)年の一七歳の時に、黒田清輝の指導する白馬会洋画研究所に入学している。その二年後の一九一〇(明治四三)年五月の第一三回白馬会展では《冬の日(虎の門風景)》(図4)等の九点が入選し、同年一〇月の第四回文部省美術展覧会(文展)でも二点が入選するという好成績を収めている。ところが、劉生は以後再び文展に出品することはなく、次第に白馬会の研究所からも離れるようになり、画家として独自の道を進むことになる。

図4 岸田劉生《冬の日(虎の門風景)》1909(明治42)年12月11日

この頃、時代はちょうど明治から大正に移り変わろうとしていた。大正時代は、第一回普通選挙を実現させた一九二五(大正一四)年までの政治的民主化の過程を「大正デモクラシー」と呼ぶように、個人の自由や権利を尊重し、個人として政治や社会との関係を考えようとする近代的な市民意識が芽生え始めた時代であった。つまり、日清・日露戦争の勝利により明治という時代が近代国家という制度面での近代化を達成したことに加え、次第に勃興してきた資本主義経済を背景に、政治的・文化的に人権意識に貫かれた個人の尊重という内面的な近代化を求めるようになったのが大正という時代であった。

芸術の分野でも、明治の末頃からこうした個人尊重という新しい価値観を反映する新動向が次第に台頭し始める。文学では、それまで隆盛していた明治の自然主義文学が徒に露悪的な私小説に陥っていたのに代わり、それに反発するように新しい世代による先進的な文芸雑誌が続々と登場する。耽美主義的な傾向の強い『スバル』は木下杢太郎らによって一九〇九(明治四二)年一月に、個性の伸長を楽観的に肯定する『白樺』は武者小路実篤・柳宗悦らによって一九一〇(明治四三)年四月に、「新しい女」による女性解放を主張する『青踏』は平塚らいてうらによって一九一一(明治四四)年九月に、それぞれ創刊されている。

こうした個人尊重の新しい思潮は、すぐに美術の分野にも飛び火する。その口火を切ったのは、高村光太郎が一九一〇(明治四三)年四月に『スバル』誌上に発表した「緑色の太陽」である。これは、「僕は藝術界の絶対の自由(フライハイト)を求めてゐる」とか「人が『綠色の太陽』を畫いても僕は此を非なりとは言はないつもりである」として、個人の主観的な自己表現をあくまでも肯定しようとするものであった(3)。

これに加えて、西洋美術の印象派以降の新思潮が次々に日本に紹介されるようになっていた。西洋美術界の中心であるフランスでは、既に一八八六(明治一九)年の第八回印象派展の頃には印象派の影響は画壇全体に抜き難く広まっていた。また一九世紀末にかけては、印象派から派生したポール・セザンヌ、ポール・ゴーギャン、フィンセント・ファン・ゴッホ等が独自の反写実表現を追求し、それらの影響を受けて一九〇五(明治三八)年にはアンリ・マティスを中心とするフォーヴィズムが生まれていた。これらの新潮流は、いずれも固有色を否定し、粗い筆触を用いるなどして、三次元の視覚世界を二次元の絵画平面上に客観的に再現する従来の伝統的なルネサンス的リアリズムを否定するものであった。日本では、彼らはまとめて「後(期)印象派」と呼ばれることになる(4)。

まず、高村光太郎がその一人であったように、黒田清輝の次の世代の若い画家達がフランス留学等でそうした印象派以降の新傾向の洗礼を受けた後、続々と帰朝している。一九〇八(明治四一)年には斎藤与里が、一九〇九(明治四二)年には高村光太郎が、一九一〇(明治四三)年には藤島武二・湯浅一郎・山下新太郎・南薫造・有島生馬が、一九一二(大正元)年には石井柏亭等がそれぞれ帰国し、その滞欧作を発表している。

また、こうした西洋美術の最新動向は、留学者の滞欧作による紹介だけではなく、その写真図版を収めた美術雑誌等の輸入によっても僅かながらほぼリアルタイムで日本にもたらされるようになっていた。特に、『白樺』は創刊以来、西洋美術の複製図版やその評伝を盛んに掲載して積極的にその紹介に努めていた。また、『白樺』は主催となって写真複製画による展覧会の企画等も行っている。

『白樺』がこうした西洋美術の新思潮の紹介に熱心だったのは、彼らの主張する「個性」の尊重がそれらの反写実表現の従来にない「個性」的な表現に共鳴するところが大きかったからと言える。このことは、芸術を志す当時の青年画家達にとっても進むべき道を指し示すものであった。

岸田劉生もまた、そうした『白樺』を通じて西洋の近代美術に夢中になった若者の一人であった。「丁度その頃印象派といふものが解り出してゐてそれに興味を持つてゐた」二〇歳の劉生は、一九一一(明治四四)年の『白樺』三月号に「ルノアールの事とその作品が載つてゐたので興奮して」それを買っている(5)。

同年秋には、劉生は『白樺』主催の写真複製画の展覧会に行き、その時の感想を後に次のように回想している。

そしてはじめて見る版のいゝ西洋の新らしい美術の複製に胆をうばはれた。今でこそ写真の版畫もさ程めづらしくはないが、十年も前の僕たちには、実に尊いめづらしいものだつた。そこに出てゐる、ゴオホには全く感心した、妙な事に、何にでも感心した(6)。

また、劉生は白馬会洋画研究所以来の友人清宮彬が『白樺』同人の柳宗悦と知り合いだったので、その紹介で柳の家を訪問して多数の写真複製画を目にしている。

又此処で沢山のゴオホやセザンヌや、ゴーガン、マチス等に驚いた。全くその時分は只々驚嘆の時代だつた。絵を見て、ウンゝゝ云つて興奮した。涙ぐむ程興奮し合つたものだ。畫も全く、後印象派の感化といふより、模倣に近い程変つた。露骨にゴオホ風な描き方をしたものだ(7)。

さらに、この年に劉生は柳を通じて『白樺』の中心人物である武者小路実篤とも知り合いになっている。既に武者小路の文章を『白樺』誌上で読み強く尊敬の念を寄せていた劉生は、六歳年上の武者小路との友情を急速に深め、彼の自己を伸長させていくことが人類の幸福につながるという白樺的人道主義に強い感化を受けている。さらに武者小路の説く、芸術家は自己に正直に生き、自己の内なる要求に従って制作に取り組むべきであるという理念にも深く共鳴している。このことは、劉生にとって「本当に、第二の誕生といっていい位の力強い事(8)」であり、以後彼は制作の上でその「自己の為の芸術(9)」を追求していくことになる。

一九一二(明治四五)年四月に、二一歳の劉生は高村光太郎が経営していた神田の画廊琅玕洞で最初の個展を行っている。そこで発表された二〇余点は、やはり全て文展入選以後に制作された新作であり、いずれも《虎の門風景》(図5)や《自画像》(図6)のような「後印象派」風の作品であった。

図5 岸田劉生《虎の門風景》1912(明治45)年3月9日

図6 岸田劉生《自画像》1912(明治45)年3月14日

その半年後の一九一二(大正元)年一〇月に、銀座一丁目の読売新聞社三階を会場として第一回ヒュウザン会油絵展覧会が開催される。これは、新帰朝の斎藤与里が個展を開くには広すぎる会場を分け合ってグループ展を行ったもので、会員は斎藤とその友人の高村光太郎を筆頭に、無名の新人画家である岸田劉生、清宮彬、木村荘八、萬鉄五郎等の三三名であった。ヒュウザン会の会員は、ほとんどが二〇代でいずれも西洋新興絵画運動の熱狂的支持者であり、この時会場に並んだ作品は、いずれも極彩色の原色を多用し、太い描線に荒い筆触で描いた「後印象派」風の作品ばかりであった。代表的な作例として、萬鉄五郎の《裸体美人》(一九一二年)(図7)を挙げられる。

図7 萬鉄五郎《裸体美人》1912(明治45)年

この第一回ヒュウザン会展で、劉生は《日向》(図8)等、出品者の中で一番多い一四点の作品を発表している。また、ヒュウザン会は翌一九一三(大正二)年三月に会名をフュウザン会と改め、第二回フュウザン会油絵展覧会を開催している。この時、劉生は《外套着たる自画像》(図9)や《自画像》(図10)等、第一回展よりも多い一九点を出品している。これらの作品もまた、いずれも「後印象派」風であった。

図8 岸田劉生《日向》1912(明治45)年7月4日

図9 岸田劉生《外套着たる自画像》1912(明治45)年3月27日

図10 岸田劉生《自画像》1913(大正2)年2月19日

二 写実回帰

一九一三(大正二)年七月に結婚した二二歳の劉生は、この頃から訪ねてくる友人達を片っ端からモデルにして多数の肖像画を制作している。その動機について、劉生は次のように説明している。

自分は一生の中にどうかして、人類の肖像を描きたい、肖像といつても一人の顔ではないかも知れない。人類を描きたいのだ。これが立派に、心ゆく迄描ければ、自分は、勝利を感じ得る。自分の仕事の使命はそこにある様な気さへする。自分はこれを描き上げる事によつて、自分の中にある、様々な、凡ての本能、慾求、実感を、深き調和に輝かし燃やし切る事が出来る気がする(10)。

しかし、友人の来訪を待っていたのでは描きたい時に描けないので、劉生は新たに自画像の連作に取り組み始める。劉生は、この年から翌年にかけて二〇点以上もの油彩自画像を制作している。

第二回フュウザン会展の七ヶ月後の一九一三(大正二)年一〇月に、高村光太郎、岸田劉生、木村荘八、岡本帰一による第一回生活社主催油絵展覧会が開催される。ここで劉生は、《斎藤与里氏の肖像》(一九一三年)(図11)等の肖像画や、《自画像》(図12)等の自画像連作を中心に、同人中最多の五三点を出品している。

図11 岸田劉生《斎藤与里氏の肖像》1913(大正2)年

図12 岸田劉生《自画像》1913(大正2)年9月11日

この第一回生活社展の始まった翌月の一一月に、劉生は旧フュウザン会同人其他第一回油絵展覧会に参加している。ところが、この時劉生は他の旧フュウザン会の同人達の「後印象派」風の作品に強い違和感を覚え、その自分自身の心境の変化を次のように書いている。

同会の主催者のおすゝめによつて自分もこの会に出品して居る。そうしてこの事は自分に自分と他の諸君とがまるで違ふ行き方をして居るものである事をはつきり言ひたくならせた。〔…〕自分はこの頃段々自分が所謂近代人でないのをはつきり感じて居る。そうして自分は段々所謂近代といふものゝ誘惑を卒業してしまつたのに気附いて居る。〔…〕自分は自分の道であると思つた近代的な傾向の行き方がいつも自分の内に行きづまるのをよく感じた。そうしてだんゝゝむしろ仕方なしに自分はその傾向から離れて来るのを感じて居た。自分はその時一時少し不安さへ感ずる事があつた。しかし自分は内の要求を信じて居た。そうしてそれに頼る外出来ないのを感じて居た。自分はこうして今の自分に迄来た。自分は自分一人ぎりで切り開いて行かねばならぬ孤独の道を段々はつきり感じて居る。自分はこゝに始めて真にいゝ落附きを味ひ得て居る。自分はこゝに来て始めて外から動かされずに内からのみ動く事が出来るのを知つて来た。そうして自分はこの自己の道を行く事でのみほんとに自分の本能と要求とが調和されるのを感じて居る(11)。

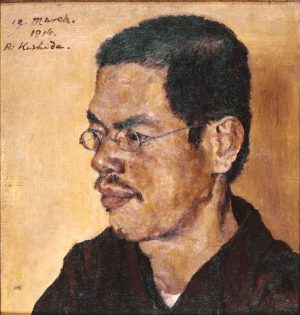

それから三ヶ月後の一九一四(大正三)年三月に、二三歳の劉生は二回目の個展を尾張町の三笠で開いている。ここでは、《自画像》(図13)、《黒き帽子の自画像》(図14)、《武者小路実篤像》(図15)等の三七点を発表している。その七ヶ月後の一〇月には、劉生は竹川町の美術店田中屋で三回目の個展を開催している。ここでは、《自画像》(図16)等の二〇点を出展している。

図13 岸田劉生《自画像》1913(大正2)年11月5日

図14 岸田劉生《黒き帽子の自画像》1914(大正3)年3月6日

図15 岸田劉生《武者小路実篤像》1914(大正3)年3月18日

図16 岸田劉生《自画像》1914(大正3)年5月20日

こうして次第に写実欲求が強まっていた劉生は、印象派以前の伝統的なルネサンス的リアリズムの絵画作品に関心を向けるようになり、特に厳格な細密描写を特徴とするアルブレヒト・デューラー等の北方ルネサンス様式を意欲的にその制作に取り入れるようになる(図17・図18・図19)。

図17 アルブレヒト・デューラー《自画像》1500年

図18 岸田劉生《画家の妻》1915(大正3)年1月10日

こうした劉生の写実回帰に対する反応は、決して肯定的なものばかりではなかった。当時の洋画壇の主流はあくまでも印象派以降の反リアリズム的新傾向の支持であり、全体的には「時代錯誤」とか「時勢逆行」という非難の方が強かった。その急先鋒だった石井柏亭は、劉生の田中屋での第三回個展に対して、同店の機関紙『卓上』第五号(一九一四年)に「岸田木村兩氏の作品」と題する批判的な批評を寄せている。その内容を要約すると、西洋近代美術史の展開と対照すれば、「後期印象派」からフォーヴィズムやキュビズムに発展するのではなくルネサンス的リアリズムをやり始めるのは、「後期印象派」を本当には理解していなかったことを意味しており、「進歩」というよりも「出直し」と呼ぶ方がふさわしいとするものであった(12)。

この批評に対し、劉生は「展覧会の爲めに」と題する詩を『卓上』第六号(一九一五年)に載せ、「賢明なる批評家に」とか「蝿は死ぬ迄蝿だ」等といって激しく反発した(13)。さらに、劉生は「自分が近代的傾向を離れた経路(或る批評に答へしもの)」という文章で次のように反論している。

自分は後印象派の畫家、(特にゴオホとセザンヌ)によりて、自分の仕事に自覚を与へられた。だから、自分の初めの頃の畫には著しく、その感化がある。その後、更に、その理論に心服して、色彩や形の単化、エセンシヤルに行かうとした。しかし、どうしても必然に、そこには満足出来なかつた。さうして、写実的要求は殺し得るどころか、かへつて、単化しようとすればする程、強く、意識されて来た。当時、自分は自分の作がだんゝゝひとりでに近代的な傾向を離れて来る事を不安に思つた事さへあつた。しかし、自分はどうしても、自分の要求に従ふより外なかつた。〔…〕外面ばかりから見たら一寸出直しの様に思ふのは無理もないかも知れないが、自分の製作を順を追ふて見て行つたら、さうして其処に内面的な要求を見る目があつたらそんな事は云へなくなる筈だと思ふ(14)。

一九一五(大正四)年一〇月、二四歳の劉生は清宮彬、木村荘八等と現代の美術社主催第一回美術展覧会を開催する。そして、これを第一回草土社展として、草土社という在野の洋画団体を結成する。「草土社」という名称は、劉生が第一回草土社展に出品した《赤土と草》(図20)という作品から採られたものであった。草土社は小規模の団体ではあったが、劉生が指導力を発揮して白樺的人道主義の下に結束し、劉生の実践する迫真的な写実表現を一丸となって追求していった。その結果、道端の草一本、石ころ一つないがしろにしないその熱気に満ちた細密描写の画風は次第に「草土社風」と呼ばれるようになった。

図19 アルブレヒト・デューラー《草》1503年

図20 岸田劉生《赤土と草(草と赤土の道)》1915(大正4)年6月18日

こうした劉生を中心とする草土社の息詰まるほど緻密な写実表現は、当時の洋画壇の主流からは無視され、異端視されて、批判と嘲笑の的となった。そのため、結果的には劉生達の細密描写の追求は画壇の主流を覆すまでには至らなかった。しかし、劉生が牽引する草土社の粘り強い持続的な展覧会活動は、若い画学生達を中心に日本の美術界に幅広く影響を与えることになった。事実、一九一八(大正七)年九月の朝日新聞には草土社風の流行を示す次のような投書が寄せられている。「此間から美術院と二科會へ集つて來る油繪を見てゐると、どれもこれも眞ツ暗なのに驚いた。風景を見ると、暴風雨の兆ありと云つたやうだし、人物を見ると、顔色土の如く眉を八の字によせて額には深い皺が食ひ込んでゐるし、静物を見ると、林檎でも蜜柑でも汁氣のありさうなのは一つもない。見るから厭やな畫ばかりだ(15)」。

このように、一九一八(大正七)年前後の在野の二科会や再興美術院洋画部の一般の部の出品作には、草土社の影響を受けた写実傾向の強い作品が目立って多く現われていた。その影響は官設の文展にまで及び、大正中期には洋画のみならず日本画も含めて日本の美術界全体に劉生が火を付けた細密描写の一大流行が巻き起こったのである(16)。

三 四つの要因

それでは、なぜ劉生はこのように写実回帰したのであろうか?

まず、原風景の影響について考えてみよう。奥野健男が『文学における原風景』(一九七二年)で最初に提出した「原風景」概念を要約すると次のようになる(17)。

端的に言えば、原風景とは個人が持つ自己形成空間の心象風景である。つまり、原風景とは、もの心ついて以来の成長過程で自ずから生じる、特に幼少年期・青春期の体験を核として形成される、個々の人格の基盤となる世界経験についての言語以前の無意識的なシンボル・イメージである。それは、現実の郷里に重ね合わされた魂の故郷と呼べるものであり、一回限りのかけがえのなさと根源的な懐かしさを感じさせる。そして、現在の自分を潜在意識的・深層心理的に律し、世界や人生に対する姿勢や美意識の基底をなすものである。従って、原風景は、芸術制作においては作者が繰り返し立ち還る原点として創造活動の源泉となり、想像力を規定し、独自のモティーフを生み出し、作品に本質的な個性と統一性を与える。

奥野は文学における原風景の例として、太宰治における愛憎入り混じる津軽平野一帯や、室生犀星における「遠きにありて思ひ」「悲しくうたふ」金沢や、宮沢賢治における「イーハトーヴ」と表象された北上山系一帯等を挙げている。つまり、そのそれぞれが彼等の制作の原点・源泉であり、生み出される作品の内容や形式を無意識的に規定したと分析している。

画家としての劉生について言えば、彼にとっての原風景は生まれ育った銀座界隈であり、特に木戸御免になるまで熱心に通い詰め、自ら「はじめて真の洋画をしみじみと見られる機を得た」と回想する近所の勧工場跡の常設展覧所であったと指摘できる。

ここで重要な点は、ここで展示されていた洋画が「旧派」の写実絵画だったことである。実際に、芳翠の《天女》(図2)はサロン系のジュール・ルイ=マシャールの《セレネ》を模写したものであり、伝統的なルネサンス的リアリズムに基づくものであった。また、引用した劉生の証言から他の展示作品も「旧派」の写実的な洋画作品であったと推定できる。なぜならば、戦争画題については、「新派」の白馬会は全体的に消極的であったのに対し、「旧派」の明治美術会・太平洋画会・巴会は会全体で積極的に取り組む傾向があったからである。また造形の面でも、迫真的写実嗜好の劉生が「実に感服した」り「幾度もそれを真似て描いた」りしている点で、それらは固有色の明暗による明確で具象的な立体感表現を特徴とする「旧派」のルネサンス的リアリズムであったと推測できる。

劉生の場合、まずこうした「旧派」の迫真的写実描写に対する幼少期の感動体験が原風景となり、その後の制作において繰り返し立ち還るべき基準点となったことを推論できる。また、これに加えて彼の生来の写実性向を示唆する逸話として、シンコ細工で血まみれの小指や生首を作って人を驚かせたという幼少期の悪戯も指摘できる(18)。実際に、劉生が制作した現存する最初の油彩画は非常に写実的なものであった(図3)。

次に、武者小路実篤の影響を見てみよう。よく知られているように、『白樺』の創刊後間もなく武者小路実篤と木下杢太郎の間で「絵画の約束」論争が行われている(19)。これは、木下が山脇信徳の絵画について下した批評を契機に、一九一一(大正二)年から翌年にかけて『白樺』誌上で繰り広げられた論争である。その内容を要約すると、原色的筆触を多用し反写実的傾向の強い山脇の作品について、木下が主観的な感覚や感動を表現する際には鑑賞する他者の読解しやすさも考慮すべきと批判するのに対し、武者小路は最初から他者を考慮するのではなくあくまでも主観的な感覚や感動を忠実に表現することが結果的に他人の理解を広げていくと擁護するものであった。

前述の通り、劉生が『白樺』を最初に見たのは一九一一年であり、彼が楽しみにしていたと証言する「六号雑感」はこの「絵画の約束」論争の主要舞台であったので、当然劉生は武者小路のこの「自己の為の芸術」や「内なる要求」という芸術思想をよく知っていたと推察される。さらに、実際にこの年から劉生は武者小路と「第二の誕生」と言うほど直接親交を深めてそうした彼の芸術思想に深く共鳴している。このことから、劉生は自らの個性を表現するために自分の感覚や感動に忠実になり、最初はそれを「後印象派」風の原色を多用する粗い筆触で表現していたが、次第に生来の写実性向や原風景的心理機制により写実欲求が強まっていき、その「内なる要求」の実現こそが自分の個性を表現する道であるという理路を辿っていったと推定できる。つまり、「人類の肖像を描きたい」という真摯な熱意で友人や自分の肖像画を本能に基づき丹念に描いていく内に、劉生の筆使いは次第に触覚的かつ写実的な傾向を増していったのだと指摘できる。

さらに、劉生が『白樺』によって受容した西洋美術は写真複製であったことに注意する必要がある(20)。すなわち、当時の画質の悪い写真複製画及びその印刷図版では、実物のサイズやマチエールが失われることはもちろん、変色や変形も生じる。このことは、そうした複製画は元の本物とは実質的には別物になることを意味する。そのため、その受容には本多秋五が「跨ぎ」の問題と表現するような恣意的な主観的解釈が入り込む余地が多くなり(21)、元々の作家の意図や作品の効果とは関係なく自分自身の個性的本能や「内なる要求」による解釈を引き出しやすかったことを推量できる。

これに加えて、劉生の場合は海外渡航経験が無かったことも考慮する必要がある。つまり、留学して直接本場フランスの美術動向に触れることが無かったことで、その影響も他の留学者達に比べて相対的に間接的・限定的なものに留まり、ますます自分自身の内発的な創造原理を突き詰めやすかったことを指摘できる。

これらの個人的な事情に加え、さらに社会的な背景も考えられる。すなわち、一九一四年頃から始まる劉生の写実回帰が、ちょうど第一次世界大戦の開戦前後に当たり、そのために西洋からの最新文化の情報流入が停滞した時期に当たっている問題である。さらに、劉生に端を発する草土社風細密描写が画壇に広く流行している記事が出た一九一八年も、第一次世界大戦が終結した年であった。こうした時代状況の影響について、匠秀夫は次のように示唆している。「この草土社風の伝播はこの時期が第一次大戦中のため、フランス画壇との連絡が絶え、新流派の流入がなかつた外的事情もそれを助長したとみてよい(22)」。

一般に、日本の歴史においては、先進国からの文化流入が停滞した時に文化の国風化が進む傾向がある。つまり、例えば大唐帝国の影響が強かった奈良時代の唐風文化に対し、八九四年に遣唐使が廃止されたこと等で平安時代の国風文化の発達が促進され、漢字からかな文字が発達して『源氏物語』や『枕草子』等の独自のかな文学が隆盛したことはよく知られている。同様に、この第一次世界大戦前後もまた西洋先進文化の影響が相対的に薄れ、自発的な本能的要求を追求しやすかった時期であることを指摘できる。

ちょうど、こうした状況の少し前の一九一一(明治四四)年に、夏目漱石は「現代日本の開化」と題する講演で、日本の近代化は外圧による外発的開化であり内発的ではないので、西洋が何百年もかかって消化した近代文明を短期間で消化しなければならず消化不良に陥る問題があると論じていた(23)。また、一九〇〇(明治三三)年に森鷗外が原田直次郎の追悼文で指摘したように、洋画におけるルネサンス的リアリズムに基づく「旧派」から、印象派以降の新潮流を取り入れた「新派」への主流変化は極めて「性急な交代」であった(24)。それどころか、歌田真介が指摘するように、白馬会の油彩画が基本的な油彩技法を軽視しているために現在劣化損傷が激しいという点では、文字通りその交代は時期尚早だったとさえ言える(25)。すなわち、須田国太郎が指摘するように、近代日本洋画が内発的な必然性や連続性が不十分でありながら西洋の最新動向の輸入が高く評価される「切花的芸術」という性格を持っていたことはある意味で否定のできない事実である(26)。

これに対し、岸田劉生の写実回帰は、ある程度までは確かにそうした「切花的芸術」を脱して、外発的ではなく内発的な必然性や連続性に基づいて油彩画を消化し発展させようとした一つの芸術的実践であったと言える。それは、やはり単なる出直しではなく必然的発展と捉えるべきものであり、それが契機となって洋画・日本画の枠を超えて広がっていった大正期の細密描写流行は、単なる近代西洋美術史の亜流・傍流とは異なる独自の価値と意義を持つ極めて重要な芸術的・文化的動向であったと改めて主張できる。

註

(1) 岸田劉生が洋画家として出発した背景については、拙稿「岸田吟香と近代日本洋画――洋画家岸田劉生の誕生に関する一考察」『LOTUS』第三五号、日本フェノロサ学会、二〇一五年、三九‐五九頁を参照。劉生の画業については、岸田劉生『岸田劉生画集』岩波書店、一九八四年を参照。伝記については、次の文献等を参照。武者小路実篤『岸田劉生』小山書店、一九四八年。土方定一『岸田劉生』日動出版部、一九七一年。富山秀男編『近代の美術八 岸田劉生』至文堂、一九七二年。島田康寛編『近代の美術四三 フュウザン界と草土社』至文堂、一九七七年。東珠樹『岸田劉生』中央公論美術出版、一九七八年。東珠樹『白樺派と近代美術』東出版、一九八〇年。東珠樹『大正期の青春群像』美術公論社、一九八四年。岸田麗子『父 岸田劉生』中央公論社(中公文庫)、一九八七年。富山秀男『岸田劉生』岩波書店(岩波新書)、一九八六年。北澤憲昭『岸田劉生と大正アヴァンギャルド』岩波書店、一九九三年。田中淳責任編集『日本の近代美術四 新思潮の開花――明治から大正へ』大月書店、一九九三年。瀬木慎一『岸田劉生』東京四季出版、一九九八年。『生誕一一〇年 岸田劉生展』図録、愛知県立美術館他、二〇〇一年。『生誕一二〇周年記念 岸田劉生展』図録、大阪市立美術館、二〇一一年。酒井忠康監修『別冊太陽 岸田劉生――独りゆく画家』平凡社、二〇一一年。

(2) 岸田劉生「新古細句銀座通」(『東京日日新聞』一九二七年)、『岸田劉生全集 第四巻』岩波書店、一九七九年、三〇九‐三一〇頁。また山本芳翠の《天女》については、三浦篤「山本芳翠の滞仏作品の源泉について――《天女》と《裸婦》」の場合」『三彩』五〇〇号、三彩社、一九八九年五月号、八二‐八七頁も参照。

(3) 高村光太郎「綠色の太陽」(『スバル』第二年第四号、一九一〇年)、『高村光太郎全集 第四巻』筑摩書房、一九九五年、二三‐二五頁。

(4) 「緑色の太陽」を巡る日本における「印象派」及び「後(期)印象派」の問題については、神林恒道「『緑色の太陽』から――日本美術の近代に関わる言説として――」『美学事始』勁草書房、二〇〇二年(神林恒道『近代日本「美学」の誕生』講談社(講談社学術文庫)、二〇〇六年に再録)を参照。

(5) 岸田劉生「思ひ出及今度の展覧会に際して」(『白樺』第一〇巻第四号、一九一九年)、『岸田劉生全集 第二巻』岩波書店、一九七九年、二三四頁。

(6) 同前、二三五頁。

(7) 同前、二三五頁。

(8) 同前、二三五頁。

(9) 武者小路実篤「六号雑感[9]」(『白樺』第二巻第一一号、一九一一年)、『武者小路実篤全集 第一巻』小学館、一九八七年、四〇〇頁。

(10) 岸田劉生「断片」(『多都美』第九巻第三号、一九一五年)、『岸田劉生全集 第二巻』岩波書店、一九七九年、四九三頁。

(11) 岸田劉生「旧フユウザン会展覧会を見て」(『読売新聞』一九一三年)、『岸田劉生全集 第一巻』岩波書店、一九七九年、二九九‐三〇一頁。

(12) 石井柏亭「岸田木村兩氏の作品」『卓上』第五号、田中屋、一九一四年、二‐三頁。

(13) 岸田劉生「展覧会の爲めに」『卓上』第六号、田中屋、一九一五年、九‐一二頁。

(14) 岸田劉生「自分が近代的傾向を離れた経路(或る批評に答へしもの)」(『多都美』第九巻第三号、一九一五年)、『岸田劉生全集 第二巻』岩波書店、一九七九年、四六三‐四六五頁。

(15) 森口多里『明治大正の洋画』東京堂、一九四一年、一二〇頁より引用。

(16) 一九八六年に東京国立近代美術館で開催された『写実の系譜Ⅱ 大正期の細密描写』展図録の岩崎吉一による巻頭論文「大正期の細密描写」では、この傾向の画家達として「洋画では岸田劉生と草土社の傾向、日本画では東京画壇の速水御舟、小茂田青樹と院展目黒派の傾向、同じく院展に属する小林古径、京都画壇の土田麦僊、村上華岳、榊原紫峰ら国画創作協会同人と一般出品者の傾向、やや若い世代の福田平八郎、徳岡神泉、上村松篁ら」が挙げられている(一〇頁)。

(17) 奥野健男『文学における原風景』集英社、一九七二年。

(18) 岸田麗子『父 岸田劉生』中央公論社(中公文庫)、一九八七年、二七‐二八頁。

(19) 中島国彦編『編年体 大正文学全集 第一巻 大正元年』ゆまに書房、二〇〇〇年。臼井吉見『近代文学論争(上)』筑摩書房(筑摩叢書)、一九七五年。中村義一『続日本近代美術論争史』求龍堂、一九八二年。

(20) 木下長宏『思想史としてのゴッホ――複製受容と想像力』學藝書林、一九九二年。

(21) 本多秋五『「白樺」派の文学』講談社、一九五四年。

(22) 匠秀夫『近代日本洋画の展開』(昭森社、一九七七年)、『匠秀夫著作集 第一巻』沖積舎、二〇〇一年、二〇九頁。

(23) 夏目金之助「現代日本の開化」(一九一一年)、『漱石全集 第一六巻』岩波書店、一九九五年、四一五‐四四〇頁。

(24) 森林太郎「原田直次郎」(『東京日日新聞』一九〇〇年)、『鷗外全集 第二五巻』岩波書店、一九七三年、一三三頁。

(25) 歌田真介『油絵を解剖する――修復から見た日本洋画史』日本放送出版協会、二〇〇二年。

(26) 須田國太郎「我が油絵はいずこに往くか」(『みづゑ』一九四七年一一月号)、『近代絵画とレアリスム』中央公論美術出版、一九六三年、一一一‐一一三頁。

【初出】本章は、2015年9月12日に三井寺事務所講堂で開催された日本フェノロサ学会第35回年次大会で口頭発表し、『LOTUS』第36号(日本フェノロサ学会、2016年、35‐51頁)で論文発表した、「岸田劉生の写実回帰――大正期の細密描写流行を巡る一考察」を加筆修正したものである。

■『岸田劉生と東京――なぜ近代日本美術において写実表現は凋落したのか?』

序論 日本人と写実表現

第3章 岸田劉生の東洋回帰――反西洋的近代化

第4章 日本における近代化の精神構造

第5章 岸田劉生と東京