1.はじめに

「1968年」という年は、いったい何が起こっていたのだろうか?

ヨーロッパでは、後に「五月革命」と呼ばれることになるフランス現代史上最大の大衆運動が起こり、日本でも、東大闘争・日大闘争などに象徴される学生運動が、全国に広く大きく拡大していった激動の年だった。

また、太平洋戦争後の日本は、四半世紀が経過し、国内の現代美術も「読売アンデパンダン展」(1949~64年)のように、個々の作家による奇をてらったアバンギャルドな作品表現の場から、さらに「西洋美術」と向き合った作品を検証しようとする「現代日本美術展」(1954~99年)では、5回展(1964年)からは「コンクール部門」が創設され、全国の美術家たちの新しい挑戦の機会もおとずれていた。

当時、頭角を現したていたのが、高松次郎(現代美術家)で、西洋美術でルネッサンス期から長く続いた表現「透視図法」をつかったトロンプ・ルイユ(目をだます)に焦点をあてた、「遠近法の椅子とテーブル」(第34回ベネチアビエンナーレ1968年)などが話題になり、現代美術をリードする一人として活躍の場を広げていた。

そのころ、静岡では、石子順造(美術評論家)と歩んできた美術家らによってグループ<幻触>(1966~71年)が結成され、高松次郎と同様に視覚をだます「トリッキー」な作品で、石子順造の東京進出と同時期に、東京でグループ展(「グループ<幻触>による( )展」ギャラリー新宿1967年)が開催され、当時、李禹煥(美術家)の心を捉えたことが、「日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ」による李へのインタビューでも語られている。 (※注1)

その後、トリッキーな作品群は、石子順造と中原佑介(美術評論家)の企画による「Tricks and Vision展(盗まれた眼)」 (東京画廊+村松画廊1968年4月)で頂点を迎えたが、同年秋の関根伸夫の作品≪位相-大地≫「第1回現代彫刻展」(神戸市須磨離宮公園1968年10月)の登場で、特に「Tricks and Vision展(盗まれた眼)」に参加した<幻触>メンバーが、大きな衝撃を受けて挫折を味わい、反省の日々を送ったことがこれまでの調査でわかっている。

当時のグループ<幻触>は、石子順造が静岡から東京に仕事の拠点を移していたこともあり、家族が暮らす静岡に石子が戻ったときに行なわれる勉強会と、メンバーらによる定期的な話し合いで美術の有りようが、真剣に語られていた時期だった。

グループ<幻触>の中心にいたのが、作品づくりの理論的支柱になっていた飯田昭二の存在であり、メンバーの多くが飯田のサゼッション(助言)を受けており、1968年秋から69年春にかけて、半年足らずの間に作品が大きく変化したことは、美術関係者にも未だに多くは知られていない。

そして、<幻触>メンバー4人(飯田昭二、前田守一、長嶋泰典、小池一誠)は、「第9回現代日本美術展」(1969年5月)で、「トリッキーな作品」から「もの派的傾向の作品」に大きく方向転換をしており、後に峯村敏明(美術評論家)によって特定された<もの派>作家の、同類作品よりも早い時期に制作していたことがわかってきた。

当時、<幻触>メンバーが、なぜ<もの派>に選ばれなかったのか、その理由をどうしても知りたくて調査を開始したのだった。

(※注1)「李:とっても。それは超不思議な展覧会でした。僕にとっては。もちろんその前に僕は読売アンデパンダンとか、日本アンデパンダンとか見ていますけども、それは何が何だか分からなかった。てんでよく分からないということで、あまり興味もなかったんです。 幻触というのは、奇妙なトリックの感じがすごく不思議で、それが僕にはその当時は分からないながら、ものすごくインパクトがあったんじゃないかなと思います。 それが後で、「Tricks & Vision」展に結びついていくわけですけれども。それで石子さんと知り合ったり、石子さんの家に遊びに来いということで、自然と遊びに行くようになったり、そこでつげ義春とか赤瀬川原平を知り合ったということが多分当たっていると思います。赤瀬川源平さんが石子さんを紹介したと、どこかで僕は言ったかもしれない。どこかにそういうふうに書いてあるんですよ。」 出典:「李禹煥インタビュー」日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ2008年12月18日(一部抜粋)

2.私が拙著『もの派の起源』を上梓(じょうし)した理由

<もの派>とは、日本の現代美術において、1970年前後に一斉にこつ然と現れ、数年で終えんを迎えることになった、それまでの美術の常識を覆(くつがえ)しながら、自然的(ほとんど加工しない未加工)な素材を使って、作品を制作し発表した美術家たちをさす。

特異な形で現れた<もの派>は、江戸時代の浮世絵師「写楽(東洲斎写楽)」と同様に、その表現をした作家たちの多くは数年で消滅していくが、その表現は強烈であり、影響を受けた次代を担う若手美術家たちによって、新しい美術表現の扉が開かれたことも事実である。

<もの派>という名称は、いつごろ誰がつけたのか現在もわかっていないが、戦後日本を代表する現代美術の一つとして、その存在は後世に語り伝えられることになった。

現在、日本の「現代美術」では、<もの派>とともに団体を組織し運動体としても活動した<具体(具体美術協会)>の2つが、海外でよく知られており、特にアメリカやヨーロッパでは、21世紀に入ってから展覧会やコレクションの収蔵が進んでいる。(テイト・モダン(イギリス国立美術館)やニューヨーク近代美術館及びグッゲンハイム美術館など)

実は<もの派>は、1970年代に入ってから、峯村敏明(美術評論家)の論考で知られるようになり、後に峯村によって鎌倉画廊(東京、後に鎌倉に移転)で開催された≪モノ派≫展(1986年)のテキストで、<もの派>の定義が明快に語られ歴史化が進んでいった。

峯村によって語られた<もの派>の定義を要約すれば、「芸術に未加工の自然的なものを素材としてではなく主役として登場させた一群の作家たちで、主に多摩美術大学、東京藝術大学、日本大学(芸術学部)などの学生や李禹煥らを指す」とされている。

鎌倉画廊の展覧会で峯村によって作家・作品が特定されたが、当時、名指しされた美術家たちが自ら<もの派>を名乗ることはなかった。

なぜ、峯村によって名指しされた美術家たちが、「もの派作家」であるという認識がなかったのかの理由は、当時、石子順造(美術評論家)の影響を強く受けて静岡(現在の静岡市)に誕生したグループ<幻触>(飯田昭二、丹羽勝次、前田守一、鈴木慶則、小池一誠ら)の存在と影響もあったのではないかと私は思っている。

さらに、<幻触>の長老格だった飯田昭二は、当時、幻触メンバーはもとより、それまで交流のあった美術家(峯村から後に「もの派」と特定される作家)にも、もの派的傾向の作品についての助言を与え、オルガナイザーとしての役割を担っていたことが、私の調査でわかってきた。

東京を中心とする舞台で始まったとされる<もの派>が、実は同時期に「静岡」で起こっていた美術活動とリンクしていたことは、これまで語られることがなかったこともあり、私が『もの派の起源』として書こうと思った理由でもあった。

本阿弥清『もの派の起源…石子順造・李禹煥・グループ<幻触>がはたした役割』(水声社2016年)

グループ幻触メンバー(1967年の展覧会場にて)※前列左から丹羽勝次、小池一誠、前田守一、長嶋泰典、上段左から三人目鈴木慶則、四人目飯田昭二

3.関根伸夫≪位相-大地≫(1968年)の登場

関根伸夫の野外彫刻作品≪位相-大地≫は、1968年に発表された。

当時、国内では、「現代日本彫刻展」(山口県宇部市ときわ公園、1963年スタート)、「現代国際彫刻展」(箱根町彫刻の森美術館、1969年スタート)と合わせて、「日本三大野外彫刻展」の一つとされた「現代彫刻展」(神戸市須磨離宮公園)の第1回展で、「朝日新聞社賞」を受賞した作品だ。

作品≪位相-大地≫は、一般的に野外彫刻の素材として使われるブロンズ・鉄・ステンレス・アルミなどの鋼材や陶製、石材、木材などと異なり、 須磨離宮公園内にある広場の「土」を、円柱状に掘って横に積みあげただけの野外彫刻だった。

従来の野外彫刻とは、作家自らがアトリエなどで作品を制作したり、原形となるマケット(模型)を作って専門業者に発注するなどして完成させるのが一般的だった。

しかしながら、関根は、出身大学(多摩美術大学)の仲間4人と5人で会場に出向き、土木作業のように、スコップなどの工具を使って手作業で制作完成させた作品だった。

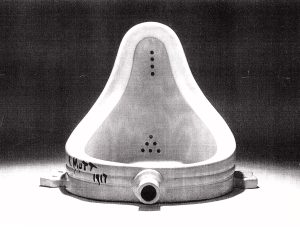

現代美術家のマルセル・デュシャンが、既製品の男性便器を使った作品『泉』(1917年)を「ニューヨークアンデパンダン展」で発表してから、約50年後に日本で起こった出来事だった。

本来であれば、彫刻などを学んだ作家がチャレンジするはずの「野外彫刻展」に、絵画出身(多摩美術大学)の関根が招待されて制作された≪位相-大地≫は、<もの派>誕生の礎(いしずえ)となった作品として、現在、日本の戦後現代美術を語るうえでも、最も「重要な作品」の一つとして位置づけられている。

現代美術に馴染みのない人にとっては、デュシャンの≪泉≫や関根の≪位相-大地≫が、現代美術にとって「重要な作品」といわれても、理解し難いことだと思う。

当時、≪位相-大地≫は、美術館関係者、大学研究者、美術評論家からは、「ネガとポジの作品」、「トリック系作品」などと、視覚芸術としての「美術」の解釈で、作品を語る人が多かったが、後に<もの派>を代表する作家といわれることになる李禹煥(美術家)は違っていた。

李禹煥は、≪位相-大地≫は、「みる(視覚的に見る)ことを越えて、ある(存在)こと」に意味を見い出したのだった。

私の≪位相-大地≫の作品解釈は、李禹煥につながるもので、野外彫刻として3つの要素が内包している作品だと考えている。

■「時間と運動性」…これまでの絵画や彫刻は完成形に評価をみたが、≪位相-大地≫は作品の完成した姿だけでなく、刻々と形が変化する制作経過にも意味がある。(川俣正などの作品にみられるように、後に現代美術の表現手法として「インスタレーション作品」が増えるさきがけとなったといえる)

■「ミニマルなフォルム」…作品を図面上で立面として横から見ると□(四角形)で、平面として上から見ると〇(球体)であり、四角形は「男性的」、球体は「女性的」なフォルムともいえ、究極のシンプルな形状の作品だ。

■「環境芸術」…地球上の大地(土)を「掘って積みあげる」という、地球の土の量の増減が起きない、地球にやさしいエントロピーを増やさない「環境芸術」でもある。(「現代彫刻展」会期の終了後には、「土」は公園に埋め戻された)

関根伸夫≪位相-大地≫(1968年) 撮影者:村井修 ※関根伸夫氏より写真提供

西宮市大谷美術館「位相大地の考古学展」1996年 ※≪位相-大地≫の現場写真より

マルセル・デュシャン「泉」1917年

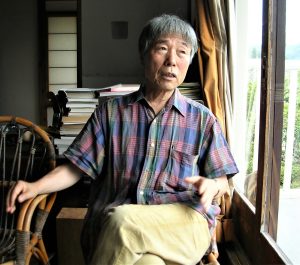

李禹煥氏 2005.8.11 撮影者・本阿弥清 ※中村路子氏(鎌倉画廊)同席

4.定説<もの派>起源の書き換え作業

例えが悪いかもしれないが、江戸時代後期に蔦屋重三郎などの版元の出現で活況を呈した「浮世絵」の世界で、すい星の如く現れ短期間(1794~95年)のうちに去っていった「東洲斎写楽」は、<もの派>(1968年後半から長くて5年程度存在)の誕生と終えんによく似ていると私は思っている。

これまでの日本の「現代美術史」では、「<もの派>では、蔦重(つたじゅう)が斎藤義重・高松次郎(多摩美教員)で、写楽が峯村敏明によって作家・作品が特定された李禹煥と関根伸夫・菅木志雄・小清水漸・吉田克朗・成田克彦らの多摩美学生」と例えられると思う。

しかしながら、私の捉え方は、「蔦重が「石子順造(美術評論家)と飯田昭二(<幻触>主要メンバー)と李禹煥で、写楽が<幻触>メンバーと峯村によって特定された<もの派>作家たち」だと考えているのだ。

私が石子順造と飯田昭二の名前を出したのは、20年以上の調査から導き出したもので、この機会にその理由について説明しようと思う。

1970年代以降に峯村敏明によって作家・作品が特定された<もの派>とは、峯村が唱える「未加工の自然的な物質・物体を素材としてではなく主役として登場させた一群の作家たち」という定義によるものだ。

そして、1968年秋に登場した関根伸夫≪位相-大地≫がきっかけとなり、1969年から一斉に生まれたのが、斎藤義重や高松次郎らに学んでいた菅木志雄・小清水漸・吉田克朗・成田克彦ら多摩美大生と李禹煥を中心とする作家・作品であったことは、これまで、歴史的にも知られている。

しかしながら、「なぜ、突然に美学生らによって<もの派>的傾向の作品が生まれたのか?」の納得のいく説明は、峯村を含め国内の美術関係者からは出ていないと私は思っている。

峯村の論考では、1968年に開催された展覧会「トリックス&ヴィジョン展」(監修:石子順造・中原佑介)の反省から<もの派>的傾向の作品が生まれたとされている。

さらに、峯村は、この展覧会に多くの作家(6名)が招待され参加していた<幻触>メンバーらが、<もの派>誕生の踏み台になったトリック系作家だと短い文章で書いている。(実は、<もの派>と同時期に<幻触>メンバーが、トリック系作品の後に<もの派>的傾向の作品を発表していたことは、峯村の論考ではほとんど触れられていない)

私の調査でわかったことは、<もの派>の作家・作品が生まれる1969年の状況ではなく、前年(1968年)の「石子順造・グループ<幻触>・李禹煥」の動向を抜きには、<もの派>的傾向の作品が一斉に生まれることがなかったということだ。

5.「石子順造」「飯田昭二」「李禹煥」の出会いと交流

私は、「石子順造」「李禹煥」「飯田昭二(幻触メンバー)」の出会いが、<もの派>誕生に大きな影響を与えた可能性があることを、少しでも知ってもらいたいことから、拙著『もの派の起源』を上梓した理由でもあった。

この機会に、三人の人物像について少し触れておこうと思う。

石子順造(1928~77)は、東京生まれで、若いころから肋膜炎や肺結核などで入退院を繰り返し、十代のころ、太平洋戦争中に両親を亡くしたことで、親せきの家を転々と預けられたという。

特に石子は、漫画・美術などが好きだったこともあり、東京大学経済学部大学院時代には、文学部美学科の聴講生となったとされ、後に現代美術界の御三家(針生一郎、東野芳明、中原佑介)と呼ばれる同世代の若手評論家や、美術家(池田龍雄ら)とも交流があった。

東京大学卒業後には、会社(静岡県清水にある商社「鈴与」)に8年ほど勤務した後に、東京に戻って評論家となり、漫画、現代美術、芸能、民俗学、キッチュなど多岐にわたる分野を貪欲に追いかけながら、40代後半に亡くなるまで走り抜けた人生だった。

一方、飯田昭二(1927~2019)は、静岡県静岡市の出身で、石子と同世代だった。

若くして母親とは離別し、教育者だった父親を慕って十代で満州にわたり満鉄関連の学校で学んでいたが、戦時中に父親をロシア兵に殺され、終戦時には苦労をしながら生まれ故郷の静岡に戻った経験を持っている。

その後、ある意味で自由な身となった飯田は、戦争での理不尽な体験や国・組織への不満もあってか、自由な生き方を選ぶことになり、独学で「美術」を学んで美術家の道を歩んでいる。

また、李禹煥(1936~)は、韓国(慶尚南道)出身で、ソウル大学校美術学部に入学するが、その年に横浜にいた叔父を頼って密航の形で来日している。

当時の李は、韓国の軍政反対と南北統一運動に深くかかわったり、朝鮮人ということで民族差別などの偏見とたたかいながら、必死で勉学(日本大学哲学科卒業)に励み、最終的に選んだ道が「美術」表現の世界で、東京で石子と出会うことになる。

三人は、戦時下の帝国主義から戦後の自由主義への大転換を目の当たりにした世代で、結果的に、組織や団体に迎合することなく自由と創造を追いかけることができる「芸術」の世界に身を投じることになる。

東京生まれの石子順造が、運命的に、転地療養を兼ねて気候温暖な港町「清水」(現在の静岡県静岡市)の商社に勤めなければ、後に行動を共にする美術仲間の飯田昭二、前田守一、鈴木慶則、丹羽勝次、小池一誠らが設立した<幻触>のメンバーとも出会うこともなかっただろう。

そして、東京で評論家の道を歩んでいた石子と静岡に活動拠点を置く<幻触>の主要メンバーらは、1960年代後半に東京で李禹煥と出会って、交流が生まれることになる。

当時、李禹煥は、石子の家族(石子は静岡で結婚)や、<幻触>メンバーがいた静岡に、たびたび美術の勉強会や遊びに行くこともあったことが知られている。

4月「イメージ論…石子順造著作集第二巻」(喇痲舎)出版-207x300.jpg)

1987年(昭和62年)4月「イメージ論…石子順造著作集第二巻」(喇痲舎)出版

飯田昭二夫妻と李禹煥氏「現代美術の動向展」京都国立近代美術館1969年 ※写真は飯田昭二の作品≪paper≫の前にて 飯田昭二氏所有資料より

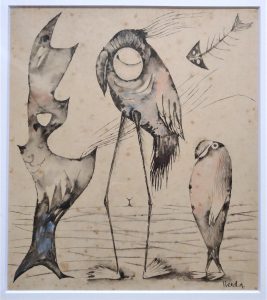

池田龍雄「無題」 1956年 ※石子順造旧蔵作品(池田が静岡県清水市の鈴与勤務時代の石子順造にプレゼントしたペン画)

6.<もの派>と<幻触>の作家・作品の比較

実は、峯村敏明(美術評論家)によって<もの派>という動向が定義され、作家・作品が特定された1969年の前(<もの派>作家の発表前)に、<幻触>メンバーによって、<もの派>作品と類似される作品が制作され、美術雑誌(月刊『芸術生活』1969年7月号)などに掲載されていた。

今回、これまでの調査をもとにして、特に<もの派>と<幻触>の作品で、作品傾向が非常に似ている作品について比較してみた。

<幻触>では、小池一誠、長嶋泰典、前田守一と、<もの派>では、小清水漸、成田克彦、菅木志雄のそれぞれ3人の作品について、類似性について説明しようと思う。

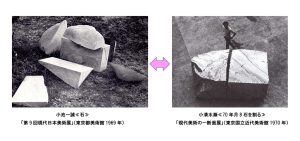

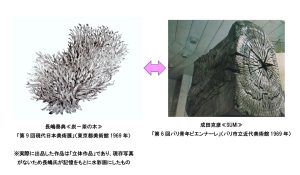

【小池一誠≪石≫1969年5月 ↔小清水漸≪70年8月石を割る≫1970年8月】

小池一誠は、前年(1968年)に開催された「トリックス&ヴィジョン展」では平面作品≪自画像≫を出しており、1年足らずの間に「平面」から「立体」へと作品表現の転向があった。 「第9回現代日本美術展」(東京都美術館1969年)に発表した「自然石を切った」作品≪石≫は、飯田昭二の助言により制作したことが飯田へのインタビューでわかっている。 一方、小清水漸による「加工された石を割った」作品は、「現代美術の一断面展」(東京国立近代美術館1970年)で発表している。

【長嶋泰典≪炭-茶の木≫1969年5月 ↔成田克彦≪SUMI≫1969年10月】

長嶋泰典は、「第9回現代日本美術展」(東京都美術館1969年)に、実家の茶畑にある「茶の木」を三日三晩燃焼させた「炭」シリーズのスタートとなる作品を出品したが、落選している。 一方、成田克彦は、「第6回パリ青年ビエンナーレ」(パリ市立近代美術館1969年)に≪SUMI≫を出品している。 飯田昭二と成田は、東京での過去の個展で交流があり、長嶋及び成田が飯田の助言で「木を燃やして炭に変化」させる作品を制作していることが、長嶋への聞き取りと飯田へのインタビューでわかっている。

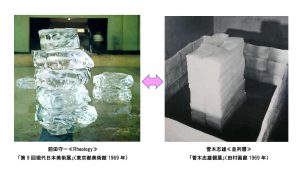

【前田守一≪Rheology≫1969年5月 ↔菅木志雄≪並列層≫1969年10月】

前田守一は、「第9回現代日本美術展」(東京都美術館1969年)に「美術館に氷そのものを主役にした」作品≪Rheology≫を出品しており、飯田昭二の助言で制作したことが飯田へのインタビューでわかっている。(実際の展覧会期中には、氷が融けてしまうので、氷が入った鉄の箱のみ展示された) 一方、菅木志雄の作品≪並列層≫(田村画廊1969年)は、菅の過去の発言で「パラフィンを最小限のかかわり方で存在性を引き出そうとしたもので、そのものを提示した」と語っている。

<幻触>メンバーが、「第9回現代日本美術展」(東京都美術館1969年)に出品した3人の作品は、全て飯田昭二(この回の展覧会には飯田も出品していた)からのサゼッション(助言)で生まれており、後に<もの派>定義で峯村から名指しされる<もの派>作家よりも早く、作品が誕生し発表している事実があった。

石子順造の存在と<幻触>の作家・作品は、峯村によって特定された<もの派>作家・作品の影に隠れて、21世紀に入るまで約30年間、日本の「現代美術史」では語られることもなく封印されてきた歴史があった。

さらに、<もの派>の定説化の過程で日本の現代美術史で語られてこなかった理由には、大きく3つの不運にあったと考えられる。

7.1つ目の不運…「Tricks and Vision展(盗まれた眼)」への参加

戦後、日本の現代美術史において、<もの派>の評価とは裏腹に、30年近く石子順造と<幻触>の存在が語られることなく評価も低かった理由には、「Tricks and Vision展(盗まれた眼)」の存在と峯村敏明(美術評論家)の論考にあった。

「Tricks and Vision展(盗まれた眼)」とは、評論家の石子順造と中原佑介が企画立案し作家が選考され、東京画廊+村松画廊(1968年4月30日~5月18日)の2ヶ所で開催された展覧会だった。

<幻触>から6人の作家が招待されたのは、石子が作家選考にかかわっていたからだと推測される。

1960年代は、日本の美術が「西洋美術」という大きな波に吞み込まれようとしていた時期であり、戦後、四半世紀が経った1968年に、この展覧会が開催された。

「Tricks and Vision展(盗まれた眼)」は、「<もの派>作家・作品が生まれるきっかけとなった、「トリック」表現に焦点をあてたものとして、成功例としてではなく否定的な意味での展覧会というロジックで、後に峯村敏明によって「モノ派 MONO-HA」(鎌倉画廊1986年)のテキストでは語られている。(※注2)

ところで展覧会「Tricks and Vision展(盗まれた眼)」とは、いったいどのような展覧会だったのだろうか?

1968年当時は、美術誌や新聞などに記事が掲載されることもなく、作家・作品の内容がわかる正式の展覧会用テキストが制作されることもなかったことから、これまでは「幻の展覧会」とされてきた。

しかしながら、21世紀に入ると、静岡と東京の2つの美術館関係者によって、調査が進められたこともあり、少しずつ展覧会の様子がわかってきた。

先ずは、2000年にオープンしたNPO法人運営「虹の美術館」(現在の静岡市)で開催された企画展「石子順造とその仲間たち」(2001年)で、李禹煥(美術家)と中原佑介(美術評論家)のトークショー(2001年8月5日)で、企画当事者だった中原から「Tricks and Vision展(盗まれた眼)」について語られている。(※注3)

また、成相肇(当時は府中市美術館学芸員、現在は東京国立近代美術館主任研究員)によって調査・研究が進められ、「Tricks and Vision展(盗まれた眼)」の詳細(作家・作品の特定と作品写真など)がわかってきた。(成相肇『「トリックス&ヴィジョン展-盗まれた眼」最近の調査から』府中市美術館・研究紀要第15号 2011年)P23~47

(※注2) 「1968年4月にはジョフリー・ヘンドリックスという二流画家の騙し絵展をジャーナリズムがこぞって歓迎するところまで通俗化しながら、それにつづく「Tricks and Vision展(盗まれた眼)」でピークにたっした ~省略~ すでに述べたように、高松(次郎)の視覚操作はもともと視覚と実在、「見えること」と「在ること」の食い違いを問題にしていた。 この食い違いから実在に対する不信へ、体制的価値や諸制度に対する懐疑へと向かえば、それは視覚のあいまいさを逆手にとった視覚の詐術の積極的な活用という道を開くことになろうが(<幻触>グループが一時期歩んだのはこの道だった)」 出典:『モノ派 MONO-HA』峯村敏明(鎌倉画廊1986年)P2 ※一部抜粋

(※注3) 「この展覧会を企画して、人選にあたっては、石子君は石子君で<幻触>の鈴木慶則君や何人かのアーティストが念頭にあって、展覧会のタイトルをどうするかいろいろ考えました。 われわれの発想がいかに貧困かというと「トリックアート」とか「アートオブ~」などいくつかの考えがありましたが、中学生の英語みたいでぎこちなくて、たまたま、東京画廊で個展をやるためにやってきたアメリカのジョフリー・ヘンドリックスという画家がいて、板に青空と白い雲を描いて、それにヒモをかけて、そのヒモを縛る作品をつくるアーティストですが、「ここにアメリカ人がいるのだから、タイトルを彼に考えもらおう」ということになったのです。 彼はしばらくして一番いいのは「トリックス・アンド・ヴィジョン」だと。だから「トリックス・アンド・ヴィジョン」というタイトルは、ヘンドリックスが付けたものです。 「トリックス・アンド・ヴィジョン」というとわれわれの考えていた「トリック」と「ヴィジョン」がここでつながったわけです。われわれの英語では「アンド」とは、何々と何々がと解釈しますが、アメリカ人の感覚だと「トリックス・アンド・ヴィジョン」とは「トリック」と「ヴィジョン」がもう重なっているという見方をするなどの説明を聞いて、それはいいということになりました。」 出典:『石子順造とその仲間たち…対談集』中原佑介(虹の美術館2002年)P62~63 ※一部抜粋

『DOCUMENT40 東京画廊の40年』東京画廊 1991年より ※抜粋

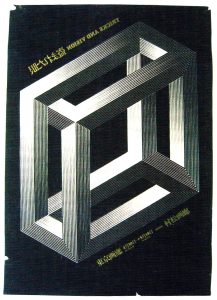

「トリックス&ヴィジョン展」石子順造+中原佑介の簡単なテキスト表紙 1968 年

「トリックス&ヴィジョン展」石子順造+中原佑介による石子の趣旨説明文 1968 年 ※一部抜粋

「トリックス&ヴィジョン展」石子順造+中原佑介の中原の趣旨説明文 1968 年 ※一部抜粋

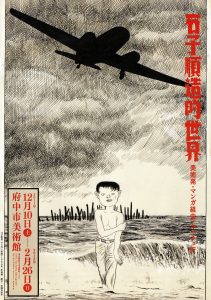

「トリックス&ヴィジョン展」ポスター ※前山忠氏資料より

虹の美術館「石子順造とその仲間たち」 トークショー「李禹煥×中原佑介」2001.8.5 ※撮影:本阿弥清

-208x300.jpg)

月刊『美術手帖』1968年4月号(美術出版社)※表紙

成相肇「トリックス&ヴィジョン展」について 2011年3月 ※府中市美術館 研究紀要 (一部抜粋)

8.2つ目の不運…石子順造の死

2つ目の不運は、<幻触>メンバーに影響を与え擁護してきた石子順造(美術評論家)が、1977年に48歳で早世したことにあった。

石子順造は、東京大学大学院(経済学部)を卒業後、鈴与株式会社(静岡県清水市にある商社)に8年ほど勤務して退職したのちに、好きだった芸術分野(美術、マンガなど)の評論家をめざして、1964年末に東京に仕事場を移している。

若いころから結核で入退院を繰り返していた石子にとっては、強い意思での清水からの旅立ちだったと思う。(石子は鈴与の同僚だった芙美世と1967年に結婚している)

石子順造の上京と同じころ、石子から強い影響を受けた静岡に暮らす美術家の中からグループ<幻触>が生まれ、東京にいる石子を足掛かりに、東京でのグループ展の開催や美術関係者との交流も積極的に行なわれていった。

その結果、特に<幻触>の主要メンバー5人(飯田昭二、前田守一、丹羽勝次、鈴木慶則、小池一誠)は、美術評論家では瀧口修造、針生一郎、中原佑介ら、美術家では高松次郎、赤瀬川原平、李禹煥、池田龍雄、中村宏らとの交流も生まれ、中央の公募展での入選や美術雑誌への掲載など、<幻触>の存在が知られるようになっていった。

<幻触>メンバーによって、1960年代後半に日本の現代美術をリードすることになる優れた作品が生まれた理由は、石子順造が1956年に就職で静岡県清水市に舞い降りたことで石子と出会い、石子とともに美術グループ(鈴与勤務時代には石子が中心となって<グループ白>を生まれている)を立ち上げ勉強会などを精力的に行なったことで、後に成果が表れたのだと思う。

そして、静岡に暮らす普通の作家たちが、博学だった石子から多くのことを学んだことで、一時期「天才」に生まれ変わったのだと私は思っている。(石子は東京大学在学中から美術を含む芸術全般が好きで、その知識や文化的情報が勉強会などで伝えられ、作品づくりにも反映したといえる)

特に、日本の現代美術史において、石子順造と<幻触>がはたした役割は、石子と中原佑介が企画した1968年「Tricks and Vision展(盗まれた眼)」でのトリッキーな作品の発表と、その挫折などから<幻触>メンバーによる「もの派的」傾向の作品が1969年初頭に一斉に生まれ、後に<もの派>の作家・作品と特定される美術家たちに、少なからず影響を与えたことにある。

しかしながら、峯村敏明によって1970年代に入ってから示された<もの派>作家・作品の特定では、グループ<幻触>は「トリッキーな作品を作る一群の美術家たち」とみなされて、<幻触>メンバーが<もの派>作家・作品に入れられることはなかった。

さらに、グループ<幻触>を擁護してきた石子順造が、志し半ばで1977年に急逝したことで、中央の美術界での<幻触>の情報が断たれることになった。

ちなみに、石子順造は、東京都豊島区で生まれ、同じ豊島区にある都立大塚病院で転移性脳腫瘍と肺がんのために亡くなっている。

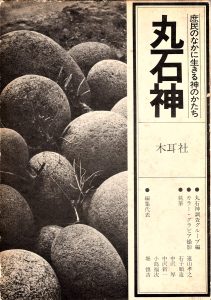

現在、石子順造は、終の棲家となった静岡県藤枝市にある寺院(長楽寺)の墓地で眠っている。(石子が晩年に傾倒した「丸石神」の丸石からインスピレーションを得て、晩年、一緒に全国の丸石探索に同行した仲間の杉村孝(石彫家)が墓石を制作した)

「石子順造的世界…美術発・マンガ経由・キッチュ行」(府中市美術館 2011年) ※パンフレット

静岡県立美術館「グループ幻触と石子順造1966-1971展」 2014年2~3月 ※チラシ

「石子順造」の国内(居住地地図 本阿弥清作成 2025.8

3月「キッチュ論…石子順造著作集第1巻」(喇痲舎)出版-198x300.jpg)

1986年(昭和61年)3月「キッチュ論…石子順造著作集第1巻」(喇痲舎)出版

『丸石神』(丸石神調査グループ)1980年木耳社

石彫家・杉村孝氏-300x225.jpg)

石子順造氏の墓(長楽寺・静岡県藤枝市)※石彫家の杉村孝氏が制作 撮影:本阿弥清

9.3つ目の不運…グループ<幻触>の活動

グループ<幻触>とは、1966年に静岡で7人(飯田昭二、前田守一、丹羽勝次、中森五三九、長嶋泰典、鈴木慶則、小池一誠)からスタートして、最大47人(「幻触」展に参加した人数)で構成された1971年まで続いた美術家の集団で、身近にいた石子順造から強い影響を受けていた。

<幻触>が発行した機関紙第1号『幻触記(1967.3.7)』の冒頭部分では、美術表現の傾向として、「作品の非実体化を試み、真実を拒否する虚像のかげに触れよう」と示されており、当初は、ルネサンス以降の西洋美術における手法の一つ「遠近法」などの視覚表現に対する問題意識が強かった。

<幻触>の主要メンバーの多くが、1968年から69年の半年足らずの間に、急激に虚像(トリッキー)な表現から180度方向転換をして「もの派的」傾向の作品に変化していったのは、まぎれもなく関根伸夫≪位相-大地≫(1968年)の出現とともに、当時、<幻触>の理論的支柱であり、作品表現でも高い評価を得ていた飯田昭二からのサゼッションによるところが大きい。

そして、「Tricks and Vision展(盗まれた眼)」に参加した<幻触>メンバーは、「虚像」表現からの急激な脱却へと進んでいった。

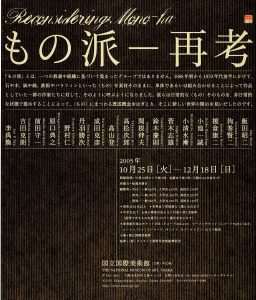

この時期の気持ちが、飯田昭二によって、後に参加した企画展「もの派-再考」(国立国際美術館2005年)の図録テキストで語られている。(※注4)

<幻触>メンバーは、静岡という温暖な気候風土に育ったせいか、「美術で名声を得よう」とする競争意識も少なく、アクションを起こすことも少なかったことから、1969年初頭に「もの派的」傾向の作品へと舵を切った一連の動向も、小池一誠を除いては、転向した作風が長く続くことがなかったこともあり、後に峯村敏明によって<もの派>と特定される作家・作品に入ることがなかった理由だともいえる。

しかしながら、私が特に伝え残したいことは、<幻触>の主要メンバー2人(鈴木慶則、小池一誠)が共に<もの派>作家が生まれる土壌となった多摩美術大学(絵画専攻)出身者であったことと、小池一誠が、石子順造と共に丸石(丸石神)に出合ったことで、<もの派>の定義「芸術の場に未加工の自然的な物質物体を持込み主役にした表現」の究極のフォルム(形)を「丸石」の存在に見つけ出し、石子順造が亡くなった後も、静岡県内の河原で拾った丸石を使って、最小限の細工をした造形作品(1975~82年)を制作発表していたことである。

(※注4)「幻触がもっとも苦しかった時期は、「トリックス アンド ビジョン」展も終わり、そこで取られた方法意識に対する自己批評のために費やされた日々であった。 批判の対象はいうまでもなく、近代を見るだけ限定して、「在る」と「見る」の間にある不分明なるものに思い至らなかった不明さについてであり、画廊空間がその不明さを徹底して暴き出してしまう、その厳しさについての反省であった。 そんなことで、僕等の作品に共通する、一見モダンでトリッキーな仕掛けは、近代を裸にするどころか、逆に近代によって僕らの不明が吊るしものになったという、なんともお粗末な結果に終わったということになった。」 出典:『もの派-再考』(国立国際美術館 2005年)飯田昭二「石子順造と幻触の者たち」P51 ※一部抜粋

「もの派-再考展」国立国際美術館 2005年 ※チラシ

※チラシ-巡回展-212x300.jpg)

「1968年激動の時代の芸術」(静岡県立美術館2019年)※チラシ

飯田昭二氏の自宅にて 2017.12.22 撮影:本阿弥清

「飯田昭二」≪Half&Half≫1968年及び≪トランスマイグレイション≫1969年

10.おわりに

今回、私が、「石子順造と幻触」について書きたいと思ったのは、峯村敏明氏によって特定された<もの派>作家の名声とは裏腹に、石子順造の存在と<幻触>の活動が、ほとんど知られていない現状を憂いてのことだった。

そこには、「現代美術」というジャンル(領域)が、多くの場合、少数の美術関係者(美術館学芸員、大学研究者、美術評論家など)によって、語られ歴史化が進んできたことに対する不満からでもあった。

<もの派>の動向は、峯村敏明氏のロジックで定義づけられ語られながら、現在、ほぼ定説化の道を歩んでいる。

2004年に開催された「美術評論家連盟50周年記念シンポジウム」による中原佑介氏と峯村敏明氏の対談では、中原氏の発言「それは峯村くんの<もの派>であって、あくまでも個人的なもの」は、峯村氏の名誉のために補足するとすれば、<もの派>作家・作品の選定にあたっては「<現代美術>とは、西洋美術の系譜のなかに存在するもので、<主知主義>となる西洋的な<人間中心主義>が根底にあり、アカデミックな立場からの知見で選んだもの」のロジックで発表したものであるということだ。

中原氏は、峯村氏を批判するのでなく、当時を知る中原氏なりの<もの派>を語るべきだった。

本来のあるべき姿とは、多くの美術関係者によって調査が進められ、異なる視点からの「事実」が語られることで、その積み重ねによって深みのある「真実」が導き出され、その内容が後世に伝えられるべきだと私は思うのだ。

私自身は、峯村氏の<もの派>定義を否定するつもりはなく、峯村氏がいなければ<もの派>作家・作品が特定され、戦後現代美術の大きな転換点となった1970年前後の動向が語られることはなかったのだ。

特にこれまでの調査でわかったことは、<幻触>の4人(飯田昭二作品を含む)によって「第9回現代日本美術展」(東京都美術館1969年5月)で発表された4つの作品は、まぎれもなく「もの派的」傾向の作品であり、後に峯村氏によって定義される「芸術の場で未加工の自然的な物質物体を主役にした作品」という意味では共通しているが、「自然的な物質物体」というよりも「自然そのもの」をテーマ(西洋的な人間中心主義から生まれた発想ではない、自然が人間と一体であるとするアジア的な思想)から生まれた作品だったということだ。

そして、私の現時点での結論は以下のとおりである。

【<もの派>とは、関根伸夫≪位相-大地≫(1968年)が出発点となり、「芸術の場で未加工の自然的な物質物体を主役」にした、「西洋美術」につながる作品を発表したのが多摩美術大学、東京藝術大学、日本大学(芸術学部)などの大学出身者らで、一方、アジア的な思想で表現した作品を発表したのが<幻触>メンバーであった。 そして、両者に共通する作品を発表したのが、「自然石とガラスや鉄板」を使った李禹煥だった。】

最後になるが、私は2000年に仲間とNPO法人環境芸術ネットワークを立ち上げ、私設運営の「虹の美術館」をつくり、「石子順造とその仲間たち」展(2001年)を企画してから、「石子順造」と「幻触」の本格的な調査が始まった。

このとき、「石子順造と幻触」をテーマにした展覧会開催のきっかけをつくってくれたのが、「虹の美術館」のメンバーにもなってもらった立花義彰氏(元静岡県立美術館学芸員)の助言からだった。

また、展覧会での対談開催では、生前の石子順造を知る中原佑介・針生一郎・李禹煥各氏にコンタクトをとってもらったのが、李美那氏(当時、静岡県立美術館学芸員)だった。

それまで、ほとんど知られることが少なかった地方での活動が、21世紀に入ってからインターネットの普及で、大きく展開が変わったことも良かった。

私が、現代美術系機関誌『あいだ』の福住治夫氏(編集長)に、虹の美術館で発行した『石子順造とその仲間たち…対談集』(虹の美術館2002年)を送ったことで、『あいだ』に書評を書いてくれた。

そして、『あいだ』を見た椹木野衣氏(美術批評家)が、記録集の存在を知り、「虹の美術館」のホームページにメールで問い合わせがあったことで、状況が大きく変化していった。

当時、椹木氏は、月刊誌『美術手帖』に連載「戦争と万博」を書いており、「石子順造と幻触」について取り上げてくれたことで、特に若い世代の美術関係者に「石子順造と幻触」の存在が知られることになったことが大きかった。(単行本として出版された『戦争と万博』(美術出版社2005年)は、今回、2025年8月7日に講談社から「講談社学術文庫」として改めて刊行された)

さらに、美術館関係者では中井康之氏(国立国際美術館)、堀切正人氏(当時、静岡県立美術館)と川谷承子氏(静岡県立美術館)、成相肇氏(当時、府中市美術館)、大学関係者では多摩美術大学芸術人類学研究所の中沢新一氏(文化人類学者)と椹木野衣氏(美術批評家)の尽力があり、さらにギャラリーでは国内の「鎌倉画廊」「ギャラリーQ」「アートカゲヤマ」や台湾台北市「ヒロヒロアートスペース」などで関連企画展が開催されたことは幸運だった。 そして、グループ<幻触>メンバー3人(飯田昭二、丹羽勝次、鈴木慶則)のインタビューでは、「日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ」のインターネット掲載で、会代表の加治屋健司氏(東京大学大学院教授)には大変お世話になった。

最後になるが、今回の論考は、私がインターネットに掲載しているSNS「Facebook本阿弥清」に書き綴った文章(2025年7月24日~8月8日)を、加筆修正を加え図版も増やして一つにまとめたものである。

なお以下では、石子順造・グループ<幻触>・<もの派>の主要な展覧会(個展や個人で参加したものは除く)を列記してみた。

【「もの派・幻触・石子順造」に関する主要展覧会(1966~2018年)一覧】

■「<幻触>展」 東京/ギャラリー創苑(1966年)企画:グループ<幻触>

■「グループ<幻触>による( )展」 東京/ギャラリー新宿(1967年)企画:グループ<幻触>

■「Tricks and Vision展(盗まれた眼)」 東京画廊+村松画廊(1968年)企画:石子順造、中原佑介

■「第9回 現代日本美術展」 東京都美術館(1969年)主催:毎日新聞社(担当:峯村敏明)及び日本国際美術振興会 ※審査員:針生一郎、東野芳明、中原佑介、石子順造ら

■「今日の美術・静岡-自然・存在・発見」 静岡県民会館(1969年)審査員:石子順造、針生一郎

■「第8回現代美術の動向展」 京都国立近代美術館(1969年)企画監修:東野芳明(多摩美術大学助教授)

■「第6回パリ青年ビエンナーレ」 パリ市立近代美術館(1969年)主催:ビエンナーレ協会 ※日本側コミッショナー 東野芳明

■「モノ派展」 東京銀座/鎌倉画廊(1986年)企画:峯村敏明(多摩美術大学教授)

■「【もの派とポストもの派の展開】1969年以降の日本の美術」 東京/西武美術館(1987年)企画:峯村敏明、東野芳明(多摩美術大学教授) ※西武美術館と多摩美術大学が共催した展覧会

■「1970年-物質と知覚【もの派と根源を問う作家たち】」 岐阜県立美術館他巡回(1995年)企画:岡田潔(岐阜県立美術館学芸員)ら

■「石子順造とその仲間たち展」 静岡/虹の美術館(2001年)企画:本阿弥 清(虹の美術館館長)

■「幻触 1968」 浜松/静岡文化芸術大学ギャラリー(2002年)企画:尾野正晴(静岡文化芸術大学教授)

■「幻触」 鎌倉市/鎌倉画廊(2005年)企画:尾野正晴(静岡文化芸術大学教授)

■「もの派-再考」 大阪/国立国際美術館(2005年)企画:中井康之(国立国際美術館学芸員)ら

■「石子順造と丸石神」 東京/多摩美術大学芸術人類学研究所(2010年)企画:中沢新一(所長)、椹木野衣(研究員)、本阿弥清(特別研究員)

■「石子順造的世界…美術発・マンガ経由・キッチュ行」 東京/府中市美術館(東京都)(2011年)企画:成相 肇(府中市美術館学芸員)

■「<もの派>展」 ロスアンゼルス/Blum & Poeギャラリー(2012年)企画:南カルフォルニア大学+富井玲子、吉竹美香(ゲストキュレーター)ら

■「TOKYO 1955-1970 A NEW AVANT-GARDE」 ニューヨーク近代美術館(2012年)企画:ドリュン・チョン(アソシエイト・キュレーター)ら

■「グループ幻触と石子順造 1966-1971」 静岡県立美術館(2014年)企画:川谷承子(静岡県立美術館学芸員)

■「1968年 激動の時代の芸術」 静岡県立美術館他巡回(2018年)企画:川谷承子(静岡県立美術館学芸員)ら