美術家、宮森敬子が、訪れた土地の樹木の肌に薄い和紙を当て、木炭で擦ってその木肌の表面の凹凸を写し取ることを始めたのは、1997年頃に遡るという。美術の用語では「フロッタージュ」の技法だが、宮森はそれを「樹拓」と名付けている。

アフリカ、南北アメリカ、オーストラリア、ユーラシアという4つの大陸に旅して、それぞれの土地で採った「樹拓」で木製のカヌーを覆い尽くし、イセ文化基金によるニューヨークの個展で《アメイジア》という作品として発表したのは、2011年であった。「アメイジア」という名称は、ゴンドワナ大陸が分かれて現在の世界の地形になったものが、2億年か3億年後にまた集まってひとつの大陸「アメイジア」になるという学説[i]からつけられた。宮森はその未来予測にたいへん惹きつけられたといい[ii]、巨大な木製のカヌー(518×86×45cm)はその遥かな未来に先んじた世界の具現でもあろう。

そもそも筑波大学で日本画の修士まで進んだ宮森は、卒業制作《森の泉》をほぼ最後に普通のきれいな日本画が描けなくなり[iii]、大学院在籍中は自分の作品を破いたり、塗りつぶしたりという試行錯誤をしていた。1994年「否定の否定」という個展(筑波大学)をして、その中の版画コラージュによる1枚が1995年、第6回TAMON賞展[iv]で同賞を受賞し、その副賞として初めて半年間のアメリカ留学(ニューヨーク)を経験する。その後も文化庁芸術家在外研修員として、1998-99年にフィラデルフィアのペンシルヴァニア大学で学ぶ機会を得た。こうした在米での暮らしが性に合ったのか、その後宮森は、フィラデルフィアを経て、その後ニューヨークで美術家として活動を続けることになり、アメリカ人の伴侶も得ている。

こうした宮森の血筋としてのアメリカとのつながりは、実は母方の祖母マツノ(1905-1988)の人生にさかのぼることが、個展「記憶の海、Roseのプライド」(2023年)[v]で作品として表明された。祖母マツノは、ハワイで生まれた日系2世であり、アメリカ国籍を持っていた。それが親の都合で17歳の時、両親とともに戦前に日本に帰り、同時通訳として働いた後、当時珍しかった恋愛結婚で、山口県の旧家の長男に後妻として嫁ぎ、3人の子をなしたという。その長女が敬子の母であった。そしてその長女が7歳の時に、日米は開戦した。

祖母マツノは、暮らしたのは大阪から芦屋、渋谷などの都市であったが、アメリカ人として育った自身の文化的アイデンティティと、嫁ぎ先の日本の旧家の伝統や慣習の大きな違いに苦しみ、その違和は日本人として生まれた長女(敬子の母)も感じていたという。さらに日米開戦により、アメリカ生まれのマツノは大きな偏見や差別にさらされたであろう。孫である敬子は、しかしそうした祖母の心のうちの葛藤を聞くことはなく、祖父母の家の敷地で暮らした時も、祖母は美味しいアメリカン・パンケーキやゼリー、グアバ・ジュースなど、わくわくするようなアメリカの味を教えてくれる優しいお祖母ちゃんだった。だが、祖父亡き後、晩年に独りきりで籐椅子に座って、英字新聞に読みふける姿が印象的に焼き付いているという。そして祖母が亡くなるまで、アメリカのパスポートを更新し続けていたことも後になって知るのである。

宮森はこうした祖母の人生を振り返ることにより、二つの国に生きて、そのどちらからも受け入れられることがなかった人間の心の葛藤に思いを馳せ、そうした帰属が不安定だという意識は祖母ばかりではなく、アルコール依存症を抱える母や、宮森自身にも影響を及ぼしていると感じたという。その思いが宮森の「樹拓」による和紙の層を重ねた作品に託されている。宮森自身の言葉によれば、「表層の下にある、幾層もの層を丁寧に引きはがしながら、私たち人間の社会的文化的構造を支えている、 ある複雑な関係性を理解しようと努める」[vi]のだと言う。

再び、宮森の作品に戻ってみよう。2000年からアメリカに定住していた宮森は老いた両親の介護のために2018年に日本に帰国し、2020年、コロナ感染がまだ収束していない時期ではあったが、「Surfaces of Time -集められた時間と空間の表面たち-」という、これまでの作品の集成となるような個展を開催する[vii]。これはまさに、「樹拓」という彼女独自の手法により、これまで宮森が足を運び、通り過ぎた、あるいは暮らした時間と空間が、樹木の表面の痕跡が擦り付けられた薄い和紙というかたちをとって、おびただしく記録されたものだった。その和紙片で、哺乳瓶、砂時計、地球儀、トナカイの角、カセットテープ、屋根のない鳥籠、タイプライターなどの日常の道具やモノの表面が覆われ、和紙の時間と空間によって封印された。または、亜麻布の上に何層にも上辺だけが貼られた、和紙の層による巨大な平面作品が創られた(図1)。

図1《人生の時間を巻き戻す》2019年、和紙、木炭、アクリル、チョーク、胡粉、亜麻布、 195 ×395 cm

そしてこの個展で最も印象的な、扉を開けてすぐの吹き抜けの空間に設置された、2台のベビーベッド(1台は裏返しになっている)のインスタレーションもまた和紙の層で覆われた巨大な平面作品を背景としているのだが、そのベッドの上におびただしい薔薇の花びらが敷かれていた(《Imagine Here and There(transformed)》、2020年、図2)

図2《Imagine Here and There (再構築された)》2020年 インスタレーション (子供用ベッド、木炭、和紙、綿布、植木鉢、花弁、ワイヤー) サイズ可変

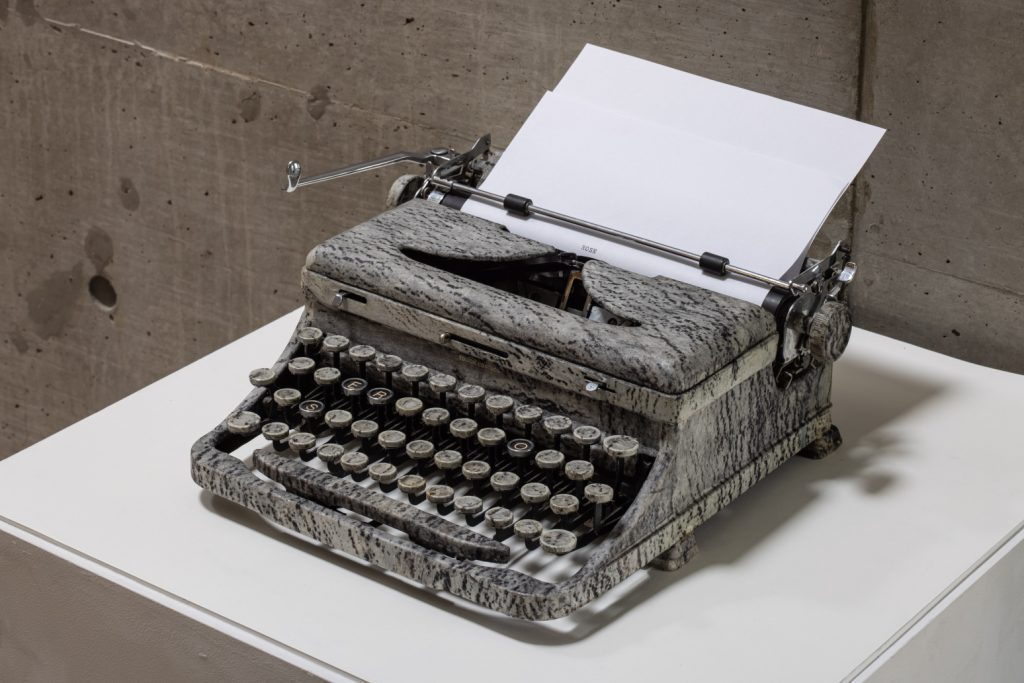

この花弁は、開会の時にはみずみずしいピンクだったが、3週間に及ぶ会期の中で、終了時には白っぽく、乾いていった。色褪せ、匂いも消えていく変容もまた「時」の流れの表象として、作品に込められたものであった[viii]。その2台の寝台のインスタレーションの下を通って階段を上った2階に設えられた望遠鏡(その表面もまた樹拓の和紙で覆われている)を覗くと見えるのが薔薇の花びらであり、望遠鏡の傍らの台に置かれた、やはり樹拓の和紙でくるまれたタイプライターも、同じく「ROSE」の文字を打ち出している。これは何を意味するのか?(図3)

図3《Typewriter – Rose 》2000年 タイプライター、木炭、和紙 35.6× 30.5×15.2 cm

その謎を解くのが、次の個展「記憶の海、Roseのプライド」(2023年)(図4)であった。Roseは無論、薔薇であり、愛を象徴する花だが、同時に先に挙げた祖母マツノの人生とも被る「東京ローズ」にも掛けているという。東京ローズとは、太平洋戦争中に海外向けラジオのアナウンサーとして対米謀略宣伝に加担させられた日系二世の女性たちを指す。なかでもアイバ・トグリ(1916-2006)がスケープゴートとなって、戦後、サンフランシスコ連邦裁判所において国家反逆罪で起訴され有罪となってしまう[ix]。宮森は、祖母マツノをはじめ、太平洋戦争の前に日本に帰国し、そのままアメリカに戻れなくなってしまった二世の女性たちの人生、その愛や誇りを、「ローズ」の物語として語ったのである。

図4 《記憶の海、Roseのプライド》 2023年 インスタレーション 和紙、、木炭、胡粉、にかわ、アクリル絵の具、花弁、ガラス、他、ミクストメディア サイズ可変

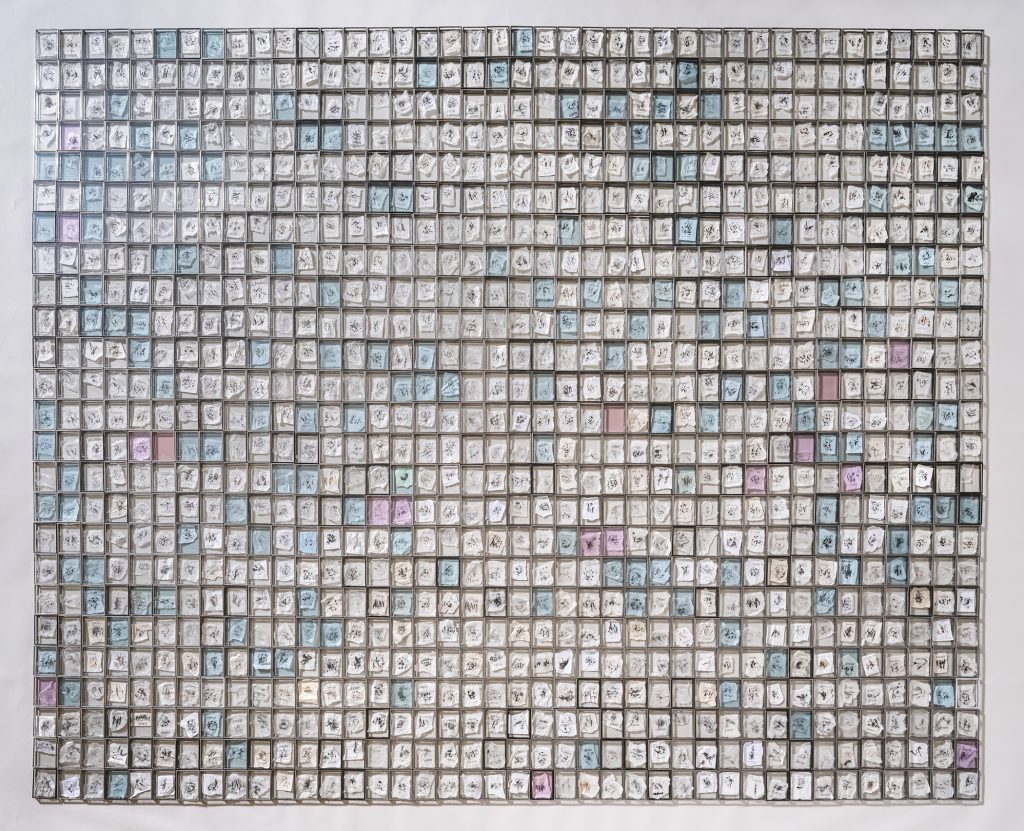

そして今回の展示の中心は、両親の介護のためにアメリカに戻らずに長期の日本在住を決意した宮森が、2021年10月1日から始めたプロジェクトで、毎日行き先で2枚の樹拓を必ず採集し、2枚のうちの1枚をガラスケースに収めていくシリーズ、《TIME》だという(図5)。2024年8月19日現在ですでに《TIME》は1,043枚に及んでいるが、個展では1~1,000までが両国のギャラリーMOMOで、1,001から後が銀座のギャラリーカメリアで展示される[x]。2021年10月、まだコロナ終息の先が見えない日本で、手探りで始めた樹拓の採集は、長い間離れていた日本で、疎遠になっていた父や母をほぼ毎日施設に見舞い、母の愛猫を亡くし、友人の伝手で新しい猫を迎え、自身の制作を続け、個展を開催し、ニューヨークに戻り、またニューヨークに残した夫が日本に旅する途中で、その夫とともに祖母が住んだハワイのヒロを訪れ、などという、宮森の生活そのものが樹木の痕跡というかたちで残され、記録されることを意味する。宮森はその2枚の樹拓の写真と短い記録の文をほぼ毎日、FacebookとInstagramに日記のように投稿しているので、世界の友人知人たちは、宮森の生きる一端を知ることができる。

図5 《TIME: Day 1 – Day 1000》 2021-2025年 ガラスケース(半田付け、一部にプラスチック製フィルム)に入った和紙に木炭で施された樹拓、) 1000個のインスタレーション 205 × 268 × 1.2 cm

これらの樹拓の集積は、再び宮森自身の言葉によれば、「儚く、一瞬しかそこに存在しない、その瞬間の表層を採集することによって、永遠の層の一部をすくい取って見せる」[xi]ものである。それは極めて私的なものでありながら、宮森や父母を越えて、祖母マツノにも、何人もの「東京ローズ」にも、過去から未来までの世界中の命あるものたちに共有される、生きる営みの一瞬であり、永遠なのである。

それは女性がまだ自分の権利を主張して、好きな場所、望む職業を得て自分を活かして生きることが困難だった時代、アメリカと日本の文化と慣習の違い、戦争による様々な断絶、規制などを乗り越えて生きてきた祖母たちの世代から、母や宮森自身の時代になっても、すべてが自由にはいかず、かえって自己実現の困難が自己責任とされてしまうことに対する鬱屈を抱え込んで生きる現在にもつながっている。それでも世界中の女性たちは、顔を挙げて前を向いて、少しずつ生きやすい道を探しながら、今日もそれぞれの場所で生きていっていることに思いを馳せる。

そして、男性たちもまた別の困難を抱えて生きていることは、宮森の父の人生で語られるのである。

*本稿は、「宮森敬子|それから – and then -」(ギャラリーカメリア、2024年9月13日-28日)に際して執筆し、個展会期中にプリントが配布され、ギャラリーのウェブサイトにも掲載された。宮森氏とギャラリーカメリアの同意を得て、ここに再録する。https://www.gallerycamellia.jp/2024miyamorikeiko/text/kokatsureiko/

*宮森敬子については、以下の筆者が管理運営するサイトのデータベースもご参照ください。

https://asianw-art.com/miyamori-keiko/

註

[i] 以下を参照。https://forbesjapan.com/articles/detail/50867

[ii] 「アーティストリレー第5回対談 宮森敬子×安部典子」、第1頁(頁番号なし)、宮森敬子展「記憶の海、Roseのプライド」図録、中村屋サロン美術館、2023年。

[iii] きっかけは、学部4年の教育実習で知り合った早稲田の学生から学んだ毒ガス研究、731部隊のことなどで、人間の闇の部分について考えるようになってしまったからで、ハルビンの731部隊施設跡地の訪問などをしたという。宮森敬子の筆者宛のメッセージより、2024年8月24日。

[iv] TAMON賞展は、現代絵画の分野で若手美術家を育成する目的で三木多聞の単独審査による公募展として始まり、1990-95年の第6回展まで開催。柏市文化フォーラム104主催 (会場・柏高島屋、千葉県柏市)。https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/995696.html

その後2年毎に審査員が変わり、宮森が受賞した第6回展は審査員が谷新、特別審査員が野田哲也だった。

[v] 宮森敬子展「記憶の海、Roseのプライド」、中村屋サロン アーティストリレー第5回、中村屋サロン美術館、2023年3月1日-4月9日。

[vi] 宮森敬子「ある小説家の肖像~生きているものと死んでいるものの間に~」(解説)、KEIKO MIYAMORI, A PORTRAIT OF BEING, Edited by Rose Lee Hayden, 2019 の英文テクストの日本語訳。

[vii] 「宮森敬子 Surfaces of Time -集められた時間と空間の表面たち-」、ギャラリーときの忘れもの、2020年9月25日-10月17日。

[viii] 2024年の展示では、2023年の個展のときの、乾いて一部崩れて粉になった薔薇の花びらが使われるという。

[ix] 東京ローズ、アイバ・トグリについては、「東京ローズ」パンフレット、新国立劇場、2023年を参照。https://www.nntt.jac.go.jp/play/tokyo-rose/

[x] 「宮森敬子 それから -and then-」展 ギャラリーカメリア、2024年9月13日-28日。「増子 博子・宮森 敬子|時間をたがやす 二人の実践 」GALLERY MoMo Ryogoku、2024年9月14日―0月19日。

[xi] 註6に同じ。