美術史家アン・ロリマー所蔵の河原温の色彩に関する資料

本稿では、河原温(1932–2014)が収集していた資料の紹介とともに、彼の作品との関連について考察する。そもそも本研究は、美術史家の富井玲子から、河原の収集していた論文の内容について解説を求められたことに端を発している。なぜなら、それらの資料が科学的な「色彩論」に関するものであり、筆者が色彩と芸術の関係について研究をしていたからである。その立場から、河原温の作品における色彩の位置付けについて、推測を交え検証していきたい。

1990年代半ば、河原は富井に「『日付絵画』(“Today”)を理解するためには『色彩論』を勉強しなければならない」と語ったという。富井はその解説を、河原から託された「宿題」として記憶していた。その「色彩論」の具体像を富井が実際に目にしたのは、それから約30年後、2024年のことである。シカゴ大学のアラン・ロンジーノが主催する「美術史研究所(IAH)」で、河原と交流のあった美術史家アン・ロリマーによる企画展「アン・ロリマーのデスクから——オン、アン、オン」が開催された[1]。この展覧会にはロリマーの河原関連アーカイブ資料も多数出品されており、その中に、河原が1980年代中頃にロリマーに送付したとされる「色彩論」に関する資料が含まれていた。

富井は許可を得て、ロリマー所蔵のすべての関連資料を複写した。アン・ロリマーが保管していたファイルの中身は以下の9点であることが判明した。

Edwin Herbert Land「Color Vision and the Natural Image Part I」『Proceedings of the National Academy of Sciences』(PNAS), Vol. 45, No. 1, January 1959

【資料リスト】

■エドウィン・ハーバート・ランド(Edwin Herbert Land, 1909–1991)

- (資料1)論文「Color Vision and the Natural Image Part I」『Proceedings of the National Academy of Sciences』(PNAS), Vol. 45, No. 1, January 1959

- (資料2)論文「Color Vision and the Natural Image Part II」『Proceedings of the National Academy of Sciences』(PNAS), Vol. 45, No. 4, April 1959, pp. 636–644

- (資料3)講演「Colour in the Natural Image」英国王立研究所、1961年4月28日

■ ディーン・B・ジャッド(Dean B. Judd, 1900–1972)

- (資料4)講演「Visual Science and the Artist」

- (資料5)論文「Appraisal of Land’s Work on Two-Primary Color Projections」National Bureau of Standards, Washington, D.C.

■ラルフ・M・エヴァンス博士(Dr. Ralph Merrill Evans, 1908–1974)

- (資料6)講演「The Perception of Color」

- (資料7)講演「Untitled」

■ジョン・クラウスコップ(John Krauskopf,1928-2016)

- (資料8)講義録「Untitled」

■ ゴードン・L・ウォールズ(Gordon Lynn Walls, 1905–1962)

- (資料9)寄稿文「LAND! LAND!」『Psychological Bulletin』 57, No. 1, January 1960

これらは、国際照明委員会(Commission internationale de l’éclairage, CIE)の中心的メンバーであったディーン・B・ジャッド(Dean B. Judd)をはじめとする、高名な科学者たちによる論文や講演録である。とりわけ注目すべきは、エドウィン・ハーバート・ランド(Edwin H. Land)に関する資料3点、ジャッドによるランド研究の評価資料2点、ランドが創業したポラロイド社で写真技術部門を率い、国際色彩学会(ISCC)会長も務めたエヴァンス博士(Dr. Ralph Merrill Evans)に関する2点、さらにゴードン・L・ウォールズ(Gordon L. Walls)によるランドの功績解説の寄稿文が1点含まれていた点である。

これらの資料から、河原がとりわけランドの「色彩論」に強い関心を寄せていたことは明白である。また、これらの論文や講演録がすべて科学者によるものであり、芸術家や思想家によるものではないという点も注目に値する。

ランドはポラロイドカメラの発明で著名な科学者であり、ポラロイド社の創業者として知られている。同時に、色知覚に関する革新的な理論を提唱した研究者でもある。19世紀中頃から、色彩理論の主流は、光の物理的スペクトル(波長)と、それに対応する網膜上の3種類の錐体細胞(赤・緑・青に感受性をもつ受容体)によって色が知覚されるという三色説(ヤング=ヘルムホルツ説)であった。また、三色説の矛盾をドイツの生理学者、エヴァルト・ヘリング(Ewald Hering, 1834–1918)が反対色説によって説明していた(二つの理論は20世紀半ばに視覚情報処理の階層的プロセスとして統合される)。これらの理論では、色の知覚が主に物理的刺激と生理的受容の組み合わせで説明できると考えられていた。

しかし現実には、照明条件が刻々と変わる中でも、私たちは「赤いリンゴ」の色を同じ赤として認識する。このような現象は「色の恒常性(color constancy)」と呼ばれ、ドイツの生理学者、物理学者、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ(Hermann von Helmholtz, 1821–1894)は、照明条件の変化に対する知覚の補正は、過去の経験に基づく「無意識的な推論(unconscious inference)」によるとものと考えていた。ランドの貢献は、この問題に対して実験的かつ視覚情報処理の観点からアプローチし、その定量的な解明に挑んだ点にある。

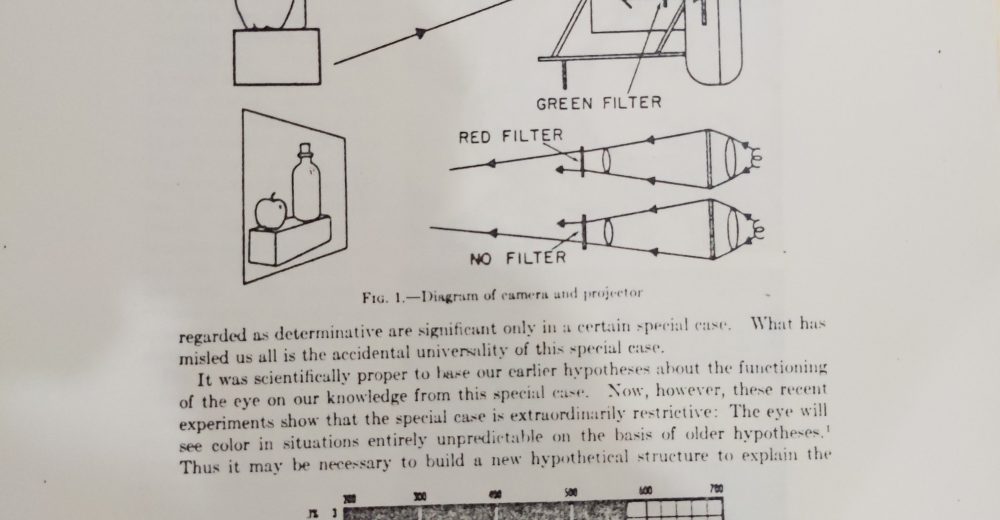

1959年、ランドはアメリカ科学アカデミー紀要(PNAS)にて “Color Vision and the Natural Image” Part I & II (資料1+2)を発表し、「色の恒常性」の原理を解明しようとする研究を開始した。その端緒となったのが「二原色による重ね投影実験(two-color projection experiment)」である。ランドは自然画像を赤系と緑系のフィルターを通して別々にモノクロで撮影し、その2つの画像を重ねて投影することで、観察者がフルカラーに近い色を知覚することを実証した。 これは、三原色(赤・緑・青)の局所的な分光刺激の加算に基づく従来の三刺激値理論とは異なり、色知覚が対象面上の観察点とその周囲領域との相対的な輝度比に依存して成立することを示した画期的な実験であった。

1964年、ランドはアメリカン・サイエンティスト誌に “The Retinex”(Vol. 52, No. 2) を発表し、「Retinex(レティネックス)」の概念を初めて提示した。「Retinex」とは網膜(Retina)と大脳皮質(Cortex)を組み合わせた造語である。この論文では、「モンドリアン風」の幾何学的な色パッチを用いた図形に対し、3台のスライドプロジェクターを用いて赤・緑・青の異なる波長域の光を投影する実験が紹介されている。 この実験は後に「モンドリアン実験(Color Mondrian experiment)」と呼ばれるようになる。そのような幾何学的に配置されたパターンにおいて、対象面上の観察点の局所的な分光分布が同一であったとしても、知覚される色はその点と周囲領域との相対的な輝度比、さらにはパターン全体の空間的文脈に依存して決定されることを示した。

1971年にはジョン・J・マッキャン(John J. McCann, 1938–)と共にアメリカ光学会誌(JOSA)に “Lightness and Retinex Theory” (Vol. 61, No. 1, pp. 1–11)を発表し、いわゆる「Retinex Theory of Color Vision(レティネックス理論)」を学術的に体系化した。初期のレティネックス理論では、視覚系は網膜(Retina)と大脳皮質(Cortex)の双方に関わる処理として、視野全体を仮想的に走査し、経路ごとに局所的な輝度比を累積することで、照明条件に依存しない相対的な明度(lightness)を導き出す。この安定した明度知覚が、我々が色を恒常的に知覚するための基盤であると考えられている。

この理論は、19世紀までの網膜中心の色覚理論から、脳内処理を含む統合的モデルへの転換点を象徴するものであり、今日では視覚心理学や神経生理学だけでなく、映像のコンピューター補正など多様な分野に応用されている。そして20世紀後半にfMRIなどの脳機能イメージングが登場すると、色覚メカニズムの理解が飛躍的に進むこととなるが、ランドの理論はその先駆けとなった。

なぜこのような理論をランドが考案できたのか?それはランドがポラロイドカメラを発明した発明家であり、光学系と工学系にまたがる技術者でもあったこと由来すると思える。実験に使われた道具は、カメラやプロジェクター、色被りを補正するためのフィルター、色補正の目安となるテストチャートなど、写真家やカメラの技術者にとってはなじみ深いものである。カメラと人間の眼は違う。それを明確に認識して表現方法を変えたのは印象派であった。そして異なるのは脳の機能でもあり、ランドの研究は、色被りを自動的に補正するための技術改良が目的の一つであったことだろう。それが脳の働きを解明する糸口にもなった。

20世紀末になると、神経生物学者、セミール・ゼキ(Semir Zeki, 1940–)によって、視覚野の中に照明光の特性に影響されず、実際の色に対して選択的に反応する細胞が、第4次視覚野(V4野)にあることが発見された。またゼキらは「色の恒常性」に関わる視覚処理が、後頭葉腹側の「紡錘状回(fusiform gyrus)」や「舌状回(lingual gyrus)」などで行われていることを脳機能イメージングによって解明した。ゼキは、「恒常性の探求」が脳のもっとも基本的な機能の一つであり、美術も常に変わり続ける世界の中で恒常性と本質を求める脳の機能の延長であると述べている[2]。そしてゼキは、「恒常性の探求」という視点からモダンアートを解釈し、後に「神経美学(neuroesthetics)」を提唱する。

河原もまた、「日付絵画」において、このような「色の恒常性」やその背後にある知覚原理に着目していた可能性がある。しかし、日々の光の変化を色で記録していたのか、それとも色によって1日の知覚構造を抽象化していたのか、その具体的関係は依然として不明である。

さしあたっての疑問は3つある。

(1)このような当時でも先端の色知覚に関する科学論文にいつ関心を持ち、どのように入手したのか?

(2)科学者たちと実際の交流があったのか?

(3)「日付絵画」と色との関係を示すメモや証言などはないか?

(1)に関しては、ランドが学術誌だけではなく、一般読者が読む科学雑誌にも寄稿していることから、それらを読む中で、偶然発見したということも考えられる。例えば、ランドは一般読者向けに、1959年5月号のサイエンティフィック・アメリカン誌に、「Experiments in Color Vision」というタイトルで、二原色による重ね投影実験を用いた色再現の原理を解説している。いっぽう「日付絵画」のシリーズは、1966年1月4日に最初の1点が開始されている。そのことから河原がランドの研究をほぼリアルタイムでフォローし、それが「日付絵画」に影響している可能性もある。もしそうだとしたら、最先端の専門性の高い論文を読みこなすほどの高い理解力を持っていたことになる。ランドの理論は、日本では同時代にはほとんど訳されていないし、今日ですら限られている。河原が日本では大学を出ておらず、工学や生理学の専門家ではなかったことを考えると、その異例さが際立つ。しかし残念ながら河原がこれらの資料を入手した時期は特定されていない。

(2)に関しては、こうした資料への接触経路として注目すべき人物の一人に、ドイツの科学ジャーナリストで美術収集家のヨスト・ヘルビッヒ(Jost Herbig, 1938–1994)がいる。Herbigは塗料メーカーHerbol社(旧Herbig-Haarhaus塗料工場)の創業家出身であり、その資産を背景に独自の美術コレクションを形成し、文化活動を展開していた。主著『初めに言葉ありき:人間性の進化』(Im Anfang war das Wort: Die Evolution des Menschlichen, 1984)には、書籍冒頭に「Für On Kawara(河原温に捧ぐ)」との献辞があり、両者の間に深い信頼関係があったことを物語る。

河原の財団であるOne Million Years Foundationによれば、1979年、河原はカスパー・ケーニッヒを訪問した際に、ヘルビッヒと初めて出会った。実は1970年から1971年にかけて、 《One Million Years: Past》の制作に携わっていた際、コンラート・フィッシャーから制作費として5万ドルを受け取っているが、その資金はヘルビッヒからのものだった。当時二人には面識はなく、河原はそのことを後で聞いたという。

1971年、デュッセルドルフのコンラート・フィッシャー画廊で《One Million Years 》 が展示された際、10セットすべてが画廊によって売却され、ヘルビッヒは1セットを入手した。1972年には、デュッセルドルフのコンラッド・フィッシャー画廊で《Today》シリーズ が展示された際、 ヘルビッヒは 10 点の絵画を購入している。

ヘルビッヒは色彩理論の専門家ではないが、科学ジャーナリストとしての素養、そして塗料業に関連する背景を考慮すれば、色彩と視覚に対する理解があった可能性は十分にある。河原がヘルビッヒとの交流を通じて、80年代にランドの理論に関心を抱くようになったという仮説も自然である。そうであったとしても、ランドの論文を理解し、その意義を読み取れるだけの知的素養が河原にあったことは間違いない。また、その場合は、自身の「日付絵画」との共通点を後から見出したことになる。

(3)に関しては現時点で、「日付絵画」と色彩理論との直接的関係を記したメモなどは見つかっていないが、今後のOne Million Years Foundationによるさらなるアーカイブ整理に期待がかかる。

いずれにせよ、河原自身の発言と、今回確認された資料の内容を総合的に捉えれば、ランドが追求した「色の恒常性」や脳内処理を含む色覚メカニズムと、河原が「日付絵画」で扱った時間や存在の普遍性という主題との間には、明確な共振関係があったと見なすことができる。印象派以降のモダンアートが、科学的な色彩理論や素材の革新によって、知覚的、心理的な色彩表現の地平を拡張していったのと同様に、河原のコンセプチュアル・アートもまた、20世紀後半の脳研究による色彩科学の革新と共振し、新たなアートを切り開こうとしていたのかもしれない。それは美術史における新たな系譜になる可能性を秘めているのだ。

[1] 富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :DIYオペレーション――シカゴ大学編『アートアニュアルオンライン』2024年05月24日。https://www.art-annual.jp/column-essay/essay/79835/

[2] セミール・ゼキ『脳は美をいかに感じるか: ピカソやモネが見た世界』河内十郎訳、日経新聞社出版、2002年、pp..40-41。

(原書)Semir Zeki, Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain, Oxford University Press, 1999.

2025.7.30改訂 ランドの研究の経緯を、色彩学者、日髙杏子から教えられた本により修正、加筆した。

2025.8.1改訂 One Million Years Foundationの指摘により、ヨスト・ヘルビッヒとの出会いの経緯について修正、加筆した。