美術作品を巡る真贋の問題について、「真贋の向こう側・前編」では、主に徳島県立近代美術館(徳島市)と高知県立美術館(高知市)が所蔵する2点の絵画をテーマに諸々、書きました。筆者の主張は、いわば当たり前の内容です。すなわち、「美術品の真贋を見極めるのは非常に難しい」ということでした。後編となる本稿では、真贋の向こう側に広がる、美術作品の豊かな受容の可能性を身近なアイテムの利活用を通して探っていきたいと思います。

【複製絵画、ポストカード、画集を活用しよう】

真贋の判定が私も含めた素人の手に余ることは明白。であれば、最初から“偽物”であることが明白なアイテムを活用して、美術作品の豊かさを享受してみませんか?

具体的には、複製絵画、ポストカード、画集などを身の回りに置いて、それらを徹底的に“鑑賞”することを私は推奨してみたいのです。安物の複製画やポストカードには筆触と絵の具が画面上に作り出すマティエール(画面の肌合い)がないから、そんなものは論外だと切り捨てる方がいらっしゃることは私も重々承知しております。

それでは、なぜ私は複製画などの活用を有効な鑑賞法と考えているのかをご説明しましょう。

▽安価で手軽

ポストカードや複製絵画は、確かにただの印刷物です。虫眼鏡で拡大すれば、印刷の網点しか見えません。絵の具の盛り上がりは、そこにはありません。しかし、何が描かれているかははっきりと見えます。そして、非常に軽量なので、どこにでも持ち運びができ、いつでも、どこでも鑑賞できます。安価なのもいいですよね。元の本物の絵の値段に正比例してポストカードなどの値段も上下するわけでもありません。元の絵が50億円だとポストカードが5000円、元の絵が5000万円だと50円になる、なんてことは基本ありません。同じサイズのポストカードであれば、元の絵の値段に関係なく「1枚●円」というのは同じです。これって、すごく民主主義的だと思いませんか?

普通の人間には一生、購入できないような高額な絵画が、ポストカードなら、1点100円や200円で“所有”できるんですよ。わざわざアンドレ・マルロー(1901~76年)の「空想美術館」を持ち出すまでもないでしょう。複製を有効活用すれば、私たちは容易に夢のような自分だけの美術コレクションを形成できます。

イタリア・ルネサンスが好きな方なら、例えばこんなコレクション10点のミニ美術館はいかがでしょうか?

フラ・アンジェリコ(1395頃~1455年)「受胎告知」(プラド美術館)

ピエロ・デラ・フランチェスカ(1415頃~92年)「モンテフェルトロ祭壇画」(ブレラ美術館)

アントネッロ・ダ・メッシーナ(1430頃~79年)「書斎の聖ヒエロニムス」(ナショナル・ギャラリー)

ジョヴァンニ・ベッリーニ(1433頃~1516年)「双樹の聖母」(アカデミア美術館)

サンドロ・ボッティチェリ(1445頃~1510年)「ヴィーナスの誕生」(ウフィツィ美術館)

ドメニコ・ギルランダイオ(1449頃~94年)「ジョヴァンナ・トルナブオーニの肖像」(ティッセン=ボルネミッサ美術館)

レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452~1519年)「モナ・リザ」(ルーヴル美術館)

ラファエロ(1483~1520年)「アテネの学堂」(ヴァチカン美術館)

コレッジオ(1489頃~1534年)「キリストの降誕」(ドレスデン美術館古典絵画館)

ティツィアーノ(1488/90頃~1576年)「聖愛と俗愛」(ボルゲーゼ美術館)

スペイン、イタリア、イギリス、フランス、ヴァチカン、ドイツと6か国の10美術館の至宝を蒐集し、常に見つめることができる、あなただけのミニ美術館が完成しました。この10点の本物を仮に購入できたとして、その総額はいくらになることでしょう。天文学的な数字になるのは間違いないと思います。でも、ポストカードならただの10枚ですから、どんなに高く見積もっても3000円以内で購入できます。この安価すぎるほど安価なポストカードの値段は、大きな利点でしょう。

▽実は美術館よりもじっくり鑑賞できる

安いだけがポストカードや複製絵画の利点ではありません。ルーヴル美術館で「モナ・リザ」をご覧になったことがある方なら、私の書いてあることが即座に理解できると思うのですが、わざわざ海外にまで足を運んで、せっかく「モナ・リザ」の近くにまでいったとしても、じっくりなど鑑賞できません。「モナ・リザ」の周りは常に黒山の人だかりで、大袈裟ではなく、ある種の喧騒に包まれています。そして、77×53センチという小ぶりな作品がガラスケースの中にちょこんと置かれています。警備員の目も光っており、どこかものものしい緊張感すら漂っているのです。仮に最大限、作品まで近寄ったとしても、ケース越しの傑作は、それほどはっきりと見えません。私の「モナ・リザ」体験は、正直に告白して遠目にちらっと見た程度の思い出に過ぎません。

ヴァチカン美術館も世界中から観光客が押し掛けていて、まさに芋の子を洗うような空間になっています。人が多すぎて、自動的にベルトコンベアのように運ばれていく感じで、途中で立ち止まってゆっくり鑑賞する気になんかなれません。ヴァチカン美術館は私、何度も訪れていますが、考えることは結局いつも一緒です。「この地獄のような混沌に満ちた空間から、神よ私をお救いください」。一秒でも早く、この地獄から逃れようと急ぎます。途中、ラオコーン像だけは、なるべくちゃんと見るように心がけていますが…。

オーバーツーリズムは、当然、美術館の客足にも反映され、欧米のメジャーな美術館は結構、ごった返しているのです。だから、私の場合は、海外に旅をした際、自分が重要だと考え、かつ、どうしてもじっくり見たい作品がある美術館に関しては、朝一番で入るようにしています。順路は無視して、自分が一番見たい作品に直行して、じっくり見てから、順路通りに鑑賞したりして、メリハリをつけているのです。そうでもしないと、一つの作品を心底から感動しながら鑑賞するなんて贅沢な時間は持てませんから。

ところが、ポストカード、複製画、画集ならどうでしょうか。思う存分、鑑賞できます。「モナ・リザ」なんて、わざわざルーヴルに行くよりも、ポストカードの方がはるかに丁寧に鑑賞できます。ケース越しに実物を見ても、単眼鏡でも覗かない限りは、「モナ・リザ」のマティエールなんて、どのみちよく分かりません。ですから、ポストカードの方がよほど“本物”に近いとさえ言えるのです。

▽どんな鑑賞法も可能

まだまだ複製の利点はあります。ポストカードでも画集でも、絵を90度、180度、あるいは任意の角度(右方に30度など)で鑑賞できるという点です。美術館で鎮座する作品を回転させることは不可能です。せいぜい首を曲げて見るくらいが関の山でしょう。ところが、ポストカードであれば、くるくるくるくる好きなだけ回転させられます。

私はふざけて「回転してみよう」と冗談を言っている訳ではありません。絵を回転させる、天地を逆にしてみる。そういった行為によって、今まで多くの発見をしているのです。作家が最初に描いていた絵について失敗したときに、失敗してしまった絵の一部分の曲線や形状を生かして、まったく別の絵を描いているケースなどは、私の回転メソッドが一番、真価を発揮します。

多くの画家が描き損じた際、90度なり180度なり、あるいは任意の角度で回転させた上で、新たな絵に生かしているのです。ですから、回転をかけることによって、風景画の一部分について、画家が元々描いていたのは女性の服の袖の膨らみだったのではないか?といった発見が生まれるのです。クリエイティブな画家は、袖の膨らみを丘陵に転用してみせるのです。

また、抽象表現主義の絵画なんかだと、ポストカードの天地を逆にした方が作品として魅力的に見える場合すらあります。私は根が図々しいので、こんな夢想さえします。「ジャクソン・ポロック(1912~56年)のこの作品は、元々はポストカードの天地を逆にした状態が正しい天地だったのが、美術館に運び込まれる際に、作業員のミスで反対になってしまい、それ以降、反対の天地が正しいと誤解されるに至ったのではないか…」と。

一人の鑑賞者としての実感が意外と正しいこともあります。美術館が天地を逆にして展示してしまうというのは、そんなにレアなことでもありません。人間がやることですから、ちょいちょいミスはしています。アート、とりわけ現代美術の作品は、天地を無視し、正面性も無視した方がよく分かるケースもあります。ですから、視点を柔軟にするために、作品をあらゆる角度から鑑賞できるポストカードや画集の利点は計り知れないものがあると考えています。

▽自分好みに編集できる

複製、とりわけポストカードを有効活用すると、自在な編集が楽しめます。例えば、古今東西の名画のポストカードの中から、猫が入ってる作品ばかりを集めることは容易にできます。赤ちゃんが描かれている作品、車が描かれている作品、おいしそうな料理が描かれている作品などなどテーマは無尽蔵にあります。

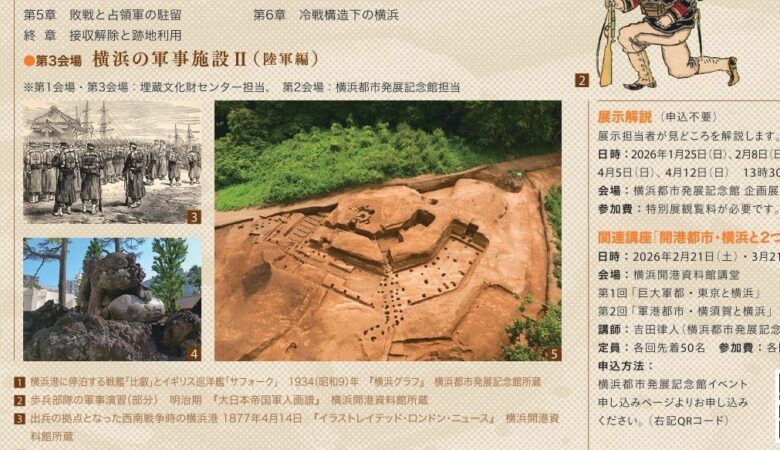

ホックニーが選んだフランチェスカ作品(左)。右は絵の部分を拡大したもの

また、絵を描く方なら、モチーフごとにポストカードを集めるのも実作で役に立ち、便利でしょう。祈る指先、怒り顔、骸骨、金貨、ヌードのへそ・股間、禿頭、奇形、ペスト、飲酒などなど、自身が作品を制作していて、何か行き詰った時に、過去の偉大な画家たちがどのように描写しているのかを学べばおおいにヒントになることは間違いありません。この作画の参考材料となるテーマも無尽蔵です。

要するに、自分の興味関心に従って、古今東西の芸術作品を“編集”するのにポストカードほど便利なものはないのです。100枚買ったとしても、数万円以内です。安い絵1枚を買うよりも安価で世界の一流の先達たちの名画が100点集まるのですから、ポストカードを利用しない手はありません。

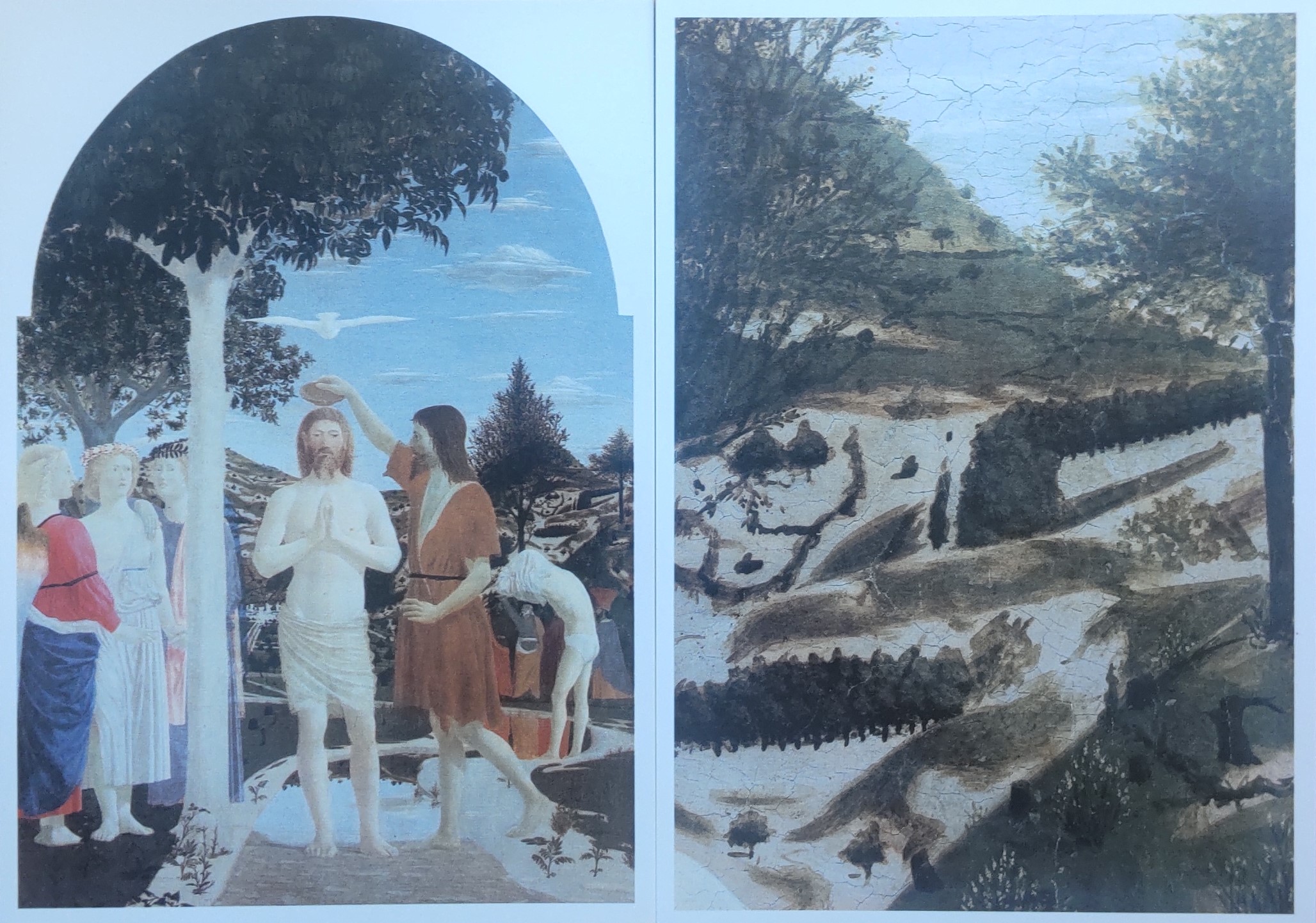

ホックニーが選んだゴッホ作品(左)。右は部分拡大図

実は、ポストカードを利用した偉大な先人がいます。デイヴィッド・ホックニー(1937~)がその人です。彼が1981年7月1日~8月31日に、ロンドンのナショナル・ギャラリーで「Looking at Pictures in a Book at the NATIONAL GALLERY」という展示を催行しております。この展示のカタログには8枚のポストカードが入っております。いずれもナショナル・ギャラリー所蔵の作品ですが、ホックニーがこれらのポストカードをじっくり鑑賞することで、彼が提唱する「スロー・ルッキング」(じっくりと見ること)の重要性を訴えているのです。

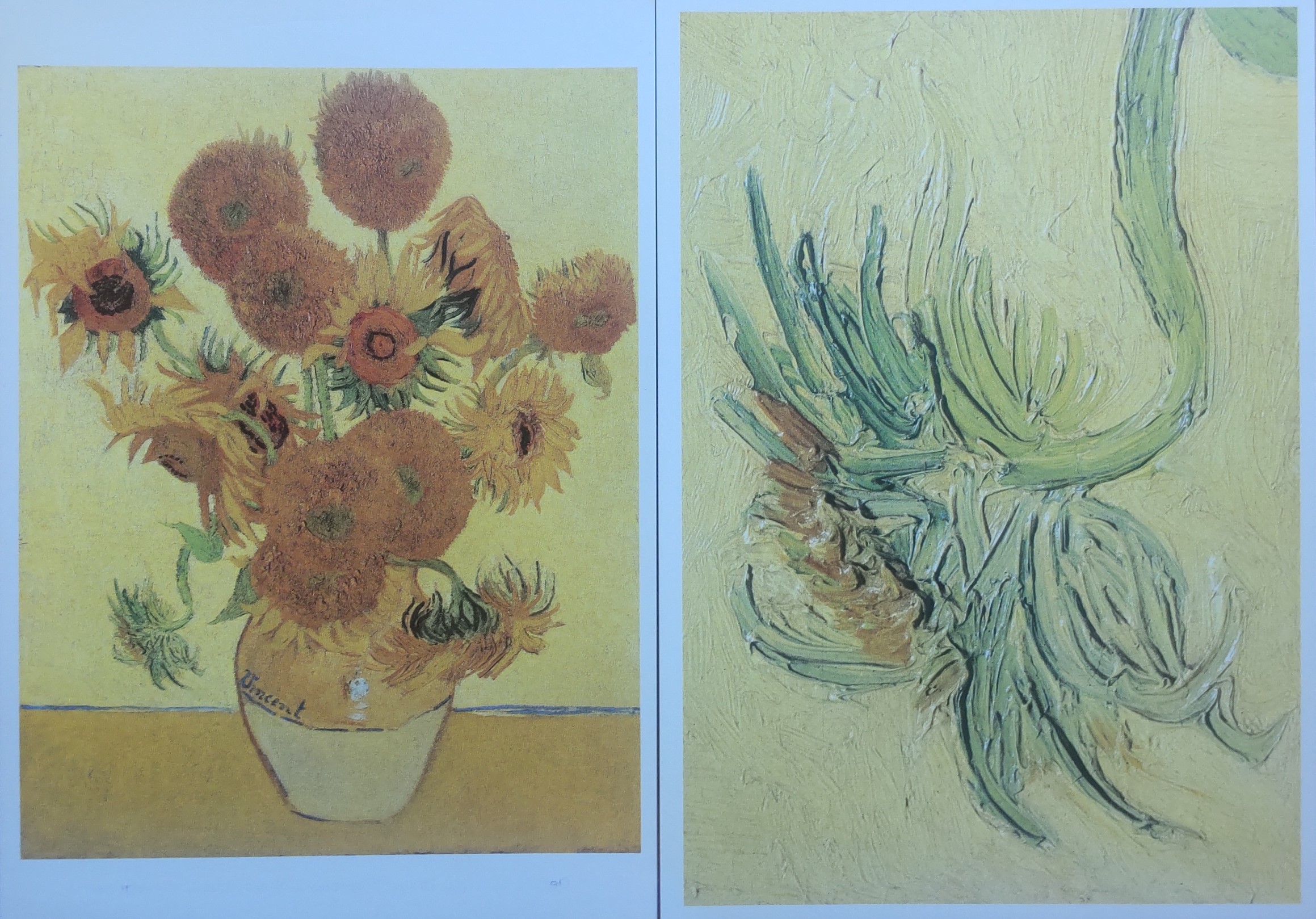

ホックニーが選んだフェルメール作品(左)。右は部分拡大図

8枚の内容は次の通りです。

ピエロ・デラ・フランチェスカ「キリストの洗礼」

フランチェスカ「キリストの洗礼」の部分拡大図

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853~90年)「ひまわり」

ゴッホ「ひまわり」の部分拡大図

ヤン・フェルメール(1632~75年)「ヴァージナルの前に立つ女性」

フェルメール「ヴァージナルの前に立つ女性」の部分拡大図

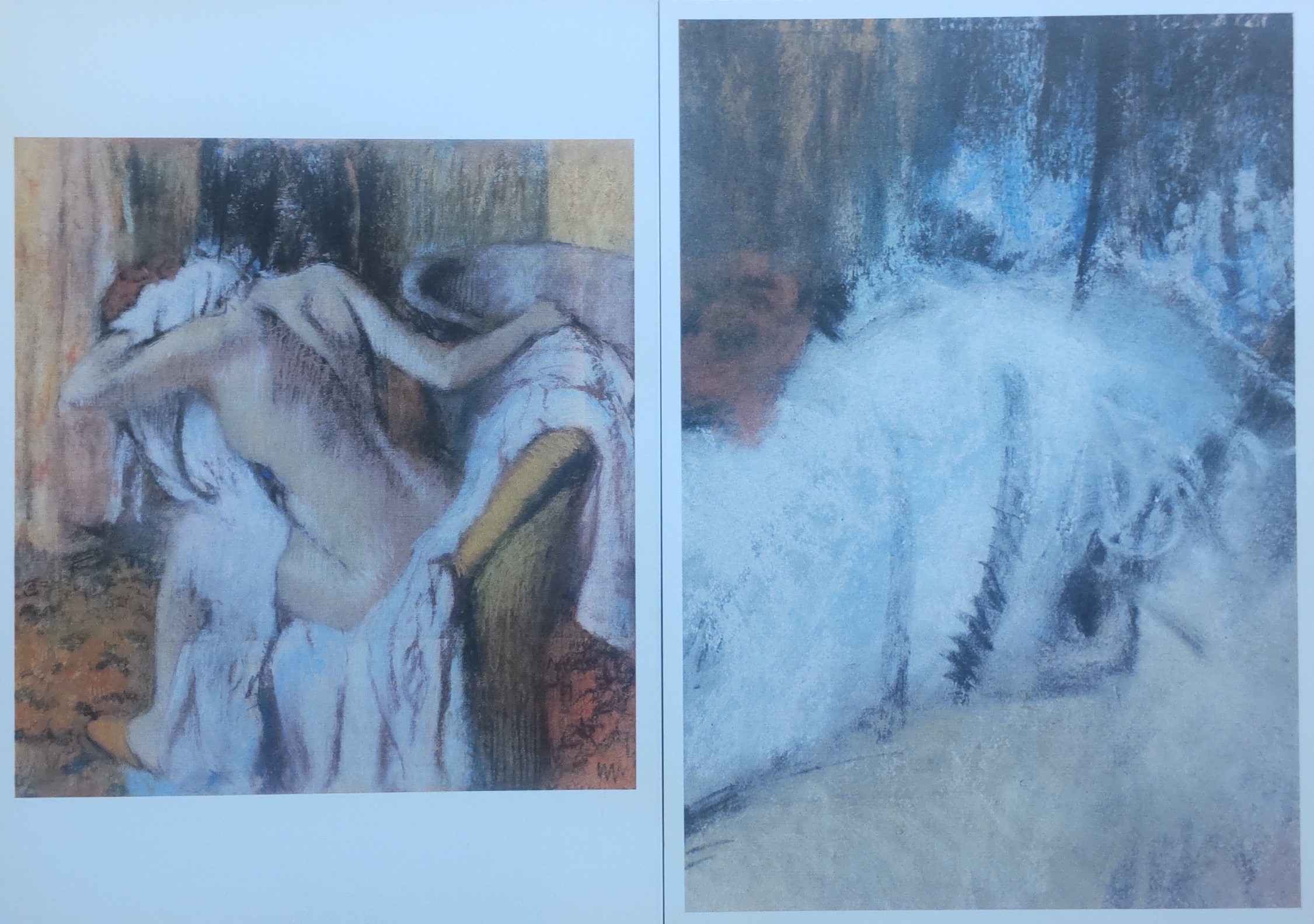

エドガー・ドガ(1834~1917年)「浴後 体を拭く女」

ドガ「浴後 体を拭く女」の部分拡大図

ホックニーが選んだドガ作品(左)。右の部分拡大図は、いったいどこを拡大したのか結構な時間、悩む

ホックニーの独自性は、部分拡大図に表れています。彼が一枚の絵の中でどこに注目し、その部分からどのような思索を引き出していることか。素晴らしい読解力と飛躍に満ちた発想力が堪能できます。カタログのテキストを映像付きで音読したユーチューブの映像をじっくりご覧になって堪能してみてください。このユーチューブ、面白いですよ。

▽複製の弱点

色々と利点たっぷりの複製ですが、どうしても解決できない問題・課題はもちろんあります。それは、作品の大きさが複製を見ただけではまったく見当もつかないという点です。大きな作品なのか? ものすごく小さな作品なのか? 画面を見てもはっきりしないのです。もちろん、巨大な天井画を無理やりポストカード1枚に収めた場合は、見るからに大きな作品を小さく圧縮したのだろうなと想像がつくこともあります。ただ、よくあるサイズの作品に関しては、大小が判然としないという弱点があるのです。

ポストカードを参考に、遠近大小といったすべてのサイズ感を無視して、異なる大きさの画題を同一のキャンバスで描くことで変わった効果を出すこともできなくもないです。つまり、サイズ感が分からないという弱点を逆手に取ってです。しかし、通常、私たちが絵画を鑑賞する際は、大きさを自らの身体のサイズと照らし合わせながら鑑賞することが多いと思うので、やはり絵のサイズを知ることは重要です。

私の場合は、ポストカードの裏面に、文献で調べた作品のサイズを鉛筆で薄く記入するようにしています。そして、鑑賞する際は、頭の中でそのポストカードを実際の大きさに拡大しています。つまり、仮想の(拡大された)絵画を脳内でイメージして鑑賞しているのです。人間の脳はすごいです。サイズを想像すると、ちゃんと絵が大きくなって脳内のスクリーンに映し出されますから。

【デジタルだってポストカードと一緒では?】

真贋にこだわる必要性があまりなくなってきたなと思うことが最近多くなってきました。名画を高精細のデジタル画像で楽しむ展示が急増しているからです。考えられないくらい高精細な画像で、絵の奥の奥にまで入り込めるような感じがします。また、絵の画像が動いたりして、まるで絵の中の世界に入ったかのような錯覚を味わえる展示もあります。ここまで来ると、従来型の本物の名画の前でおとなしく静かに鑑賞しているというスタイルはもはや古臭くなったような気さえします。

ただ、このような“最先端”に見える展示であっても、しょせんは映像だということを忘れてはなりません。この映像は虫眼鏡で拡大すれば、印刷物の網点と同様に微細な光の点(画素)が見えるだけです。絵の具のマティエールが見えるわけではないのです。どんなにすごい映像でも二次元にすぎません。そういう意味では、ポストカードとたいして変わらないのかもしれません。3D映像と銘打った作品でも、両眼視差や運動視差を利用して奥行きや立体感を表現しているだけで、これも近くで見れば、光の点が見えるだけのものに過ぎないのです。

私はデジタルを貶めようとしている訳ではありません。むしろ、デジタル体験を踏まえた新たな形の鑑賞スタイルが美術の愛好者のすそ野を広げてくれるかもいれないという期待すら持っています。とはいえ、最近はやりのこのデジタルを駆使した映像による美術展は、真贋で言えば、明らかに贋作と言ってもいいのではないでしょうか? 贋作と言う呼称が厳しすぎれば、「進化を遂げた新型贋作」と呼んでもいいです。まぁ、私は頭も固くデジタル技術には猛烈なアレルギー反応があるので、デジタル映像型展示には何のロマンも感じていません。やはり、美術館で実物を見るのが一番で、続いて二番目にポストカードや画集などでじっくり鑑賞するのが好きな古風な人間なのです。

【贋作と明示の上、堂々と展示しよう!】

もはや、真贋と関係のないくらい、展示のスタイルも変わってきました。正直に言って、私を含めた一般の人間には「真贋論争」など、どうでもいい話しなのです。極めて専門的で、一部の人たちだけが真贋についての論争に参加できる資格を持っているのは間違いありません。前編で詳述したベルトラッキ氏の贋作2点ですが、学芸員も鑑賞者も「この絵はいいなー」と思って鑑賞していた方がたくさんいたわけです。だったら、ベルトラッキ氏の名前をきちんと入れた上で、堂々と展示をすればよいと私は考えます。もちろん、キャプションの近くに、「本物だと思って高いお金を払って購入しましたが、その後、贋作と判明しました。しかし、当館ではあえて今後も展示します」と書いたプレートを設置してです。私は贋作を正当化したり、面白がったりするつもりは全くありません。ただ、贋作には贋作の持つ意味が確かにあると思うのです。

徳島県立近代美術館の担当者の方に提言です。「いかにして我々はベルトラッキに騙されたのか」というタイトルで、作品の購入の経緯、その後の展示の実績、来館者に対して、どれくらいありがたそうにベルトラッキ作品を見せてきたのか、贋作と判明してからのドタバタぶりを文章でまとめてみませんか? ベルトラッキ氏に言いたいこと、「間違いなく本物だよ」といって売りつけた画商に言いたいことなどなど美術館担当者としての私情もまじえながら文章化するのです。

私はふざけて言っているのではありません。美術館の人の素顔がうかがえる、断腸の思いを経た内面の告白は来館者の心を動かすと思うのです。贋作を描かずには生きられないベルトラッキ氏も一枚の絵を求めて蒐集に尽力する美術館学芸員やコレクターも業の深さは同じだと思います。クリエイトとコレクトに真贋は付き物です。血税を使って、贋作をつかまされたのは確かに残念ですが、この悔しい経験をきちんと記録し、公開することの教育的意義は贋作に支払った金額をはるかに上回ると思います。担当者の心情・真情のこもった文章をリーフレット化し、贋作のそばに山のように積んで、好きなだけ来館者に持っていってもらいましょうよ。

ベルトラッキ氏は確かに悪人かもしれませんが、彼はメッツァンジェが描いてもいない作品を自身で勝手に捏造して「自転車乗り」という作品をクリエイトしたわけです。美術館の学芸員も心の底から素晴らしい絵だと確信していたわけです。であれば、この「自転車乗り」には審美的な意味合いでも価値があるということです。反省は反省で十分した上で、でもこの作品は皆さんに見せる価値があると思うので恒久展示いたします、でいいじゃないですか?

かつて、オランダ・ロッテルダムのボイマンス美術館を訪れた際、贋作者メーヘレンの「エマオの食事」を見に行きました。うろ覚えですが、確か、展示の部屋と部屋をつなぐような何か中途半端な空間に飾ってあったような記憶があります。でも、それなりに人だかりがあって、「これが有名なフェルメールの贋作だよ」と皆が妙に笑顔で話していたのが印象に残っています。

良い贋作と言うのは、本物の作品の権威を高めたり、神話化するのに貢献するのです。メーヘレンの作品があるおかげで、フェルメールの偉大さが引き立つのです。そして、美術を本当に愛する人間は、フェルメールもメーヘレンも両者を共に愛するのです。絵を描きたいという欲望の中には、大好きな先人のマネをしたいという欲望も間違いなく含まれます。贋作者だって、絵が大好きなんです。反対に、真作者(?)にだって、お金が大好きで「売り絵」ばかり描いている人だっているじゃないですか? 絵が大好きで立派な作品を描く贋作者とお金が大好きで同じような(つまらない)絵を繰り返し、繰り返し描くホンモノの作者とどっちが芸術家として立派でしょうか?

真贋を越えた向こう側にあるもの、それは芸術への愛です。芸術を愛する点において一致すれば、「真」だろうが「贋」だろうが、どちらでもいい。後は見る人が「この絵いいな、好きだな」と思うか、思わないかに委ねればよいと思うのです。私たちが住む日本には「伝~」という非常に便利な言葉があります。「伝雪舟」みたいなあれです。実は作者が特定できていない。あるいは確証が持てないけど、どうも雪舟が作ったと言われているんだよねーというのが「伝」です。美術展によっては出品リストに「伝~」の作品ばかりが載っていて、詐欺みたいなものもあります。やはり、確実に雪舟が描いたものだけを見たいのが人情ではあります。

しかしですよ、仮に「伝雪舟」の作品の実作者が無名の画人であったとしてもいいじゃないですか。その作品が素晴らしいと思う人が多数いたからこそ、あえて「伝雪舟」という表現で後世に残った作品なのですから。もちろん、「伝~」の作品は、いつの日か、頭の「伝」を取り去り、真作なのか、真作でないのかを明らかにする努力を怠らない必要性があるのは言うまでもないです。いずれにせよ、「伝雪舟」を「雪舟」に格上げするためには、研究者たちの懸命な調査が必要です。そして、その調査には膨大な時間と費用がかかるのです。真贋ではなく「伝雪舟」というあいまいな表現で含みを持たせているのも、ある種の「人間の知恵」だと思います。

真だったら喜び、贋だったらがっかり、という構図ではなく、真だろうが贋だろうが、一枚の絵として虚心坦懐に楽しむ姿勢が求められていると思います。そして、贋作者に対して、あの有名なことわざ「罪を憎んで人(=贋作絵画)を憎まず」を適用してみませんか? 「自転車乗り」も立派な作品です。公金を使って購入したわけですから、県民(≒国民)にきちんと事情を説明した上で展示しましょうよ。画商も美術館も騙し続けた贋作、をあえて展示することで、かえって来館者の人気を集める可能性すらありますよ。(2025年8月3日9時51分脱稿)