20世紀のイギリスで活躍した最も有名な画家フランシス・ベーコン(1909~92年)のアトリエを見てきました。イギリスはサウス・ケンジントンのリース・ミューズ7番地にアトリエを構えていたのは1961年、画家が52歳のこと。92年に亡くなるまでの30年余、この空間を使い続けました。

その後、このアトリエはベーコンの生地であるダブリンのヒュー・レイン市立美術館に移築され、2001年から一般公開されました。大のベーコン好きの筆者は、先日のアイルランド旅行の際、もちろん、アトリエ詣でをしてきましたが……。

【まさにゴミ溜め】

本で何度も見ていたので、当然、「予習」はしていたのですが、想像を上回る混沌ぶりでした。いや、混沌なんて言葉はカッコ良すぎですね。もう、ほぼゴミ溜め、ゴミ屋敷としか言いようがありません。足の踏み場もないくらい、様々なものが積みあがっています。

ぐちゃぐちゃなベーコンのアトリエ内部

アトリエは中に入ることができないので、筆者が常に2種携帯する単眼鏡のうち、遠距離用のものを活用して拡大したところ、こんなものが見えました。写真、雑誌、美術関係の書籍、スポーツ関係の書籍、筆、絵の具。すべてがぐちゃぐちゃに置かれています。さらに扉や壁には絵の具を塗りたくっています。その調子は、まさにベーコン作品のそれと一緒です。

イギリスの新聞「ガーディアン」はかつて、このアトリエを「アイルランドで絶対に見逃せない3つの芸術作品」の一つに選出したことがあるそうです。美術館の公式リーフレットに書かれていたので多分、本当でしょう。このリーフレットによると、アメリカの新聞「ワシントン・ポスト」は、2001年、アトリエ一般公開の際、「近年におけるヨーロッパの美術界で最も衝撃的な出来事」と形容しました。確かに衝撃的な空間です。このスタジオそのものが芸術作品のようです。

ベーコンの絵に登場する丸い鏡が右手に見える

彼の作品の中に頻出する丸い大きな鏡や照明器具から垂れ下がる紐状の物体も見えます。「あの作品に描かれていた鏡は本当にあったんだな」と感激した筆者でした。アトリエの外側、つまり一般の来場者が立っている空間の壁面に、ベーコンによる「ぐちゃぐちゃ礼賛」の言葉が多く紹介されています。色々なことを語っていますが、要するに「ぐちゃぐちゃした空間、それは俺にとって創造の源泉。そして、ぐちゃぐちゃな空間にいると俺は心底からくつろげるんだ」とベーコンは力説していました。

壁などに絵の具で何やら荒々しいタッチで描いている

閉所恐怖症という言葉はよく聞きますが、画家はすき好んで、閉所を創り上げているように思えます。そして、むしろ開けた場所をいやがる「広場恐怖症」的な傾向があったのではないか?と疑わせるのに十分な空間のように思えました。アトリエには、内部を覗ける小さな穴が開いていました。そこから中を見ると、筆がたくさん立ち並ぶ様子がうかがえました。

小さな穴を覗くと、林立する筆が手前に見えた

凝視を続けているうちに、思ったことがあります。「このアトリエは、まさにベーコンの脳内世界と一緒なのではないか」と。言い換えれば、ベーコンの脳内世界を外付けハードディスク化した空間が、このアトリエであって、ベーコンは、この脳内で思う存分、作品制作にいそしんでいたのではないかと思いました。

座禅を組んでいるときのことを思い出してみてください。次から次へと雑念が湧いてきて、いつまで経っても、「無」の境地には至らないですよね。人の脳内は、混沌とした無秩序なもので本来、あふれているということの証左でしょう。ベーコンのアトリエの混沌ぶりは、まさに脳内や彼の神経組織そのものを見ていることと同じだと思った次第です。

【ショップで購入した本の内容にびっくり】

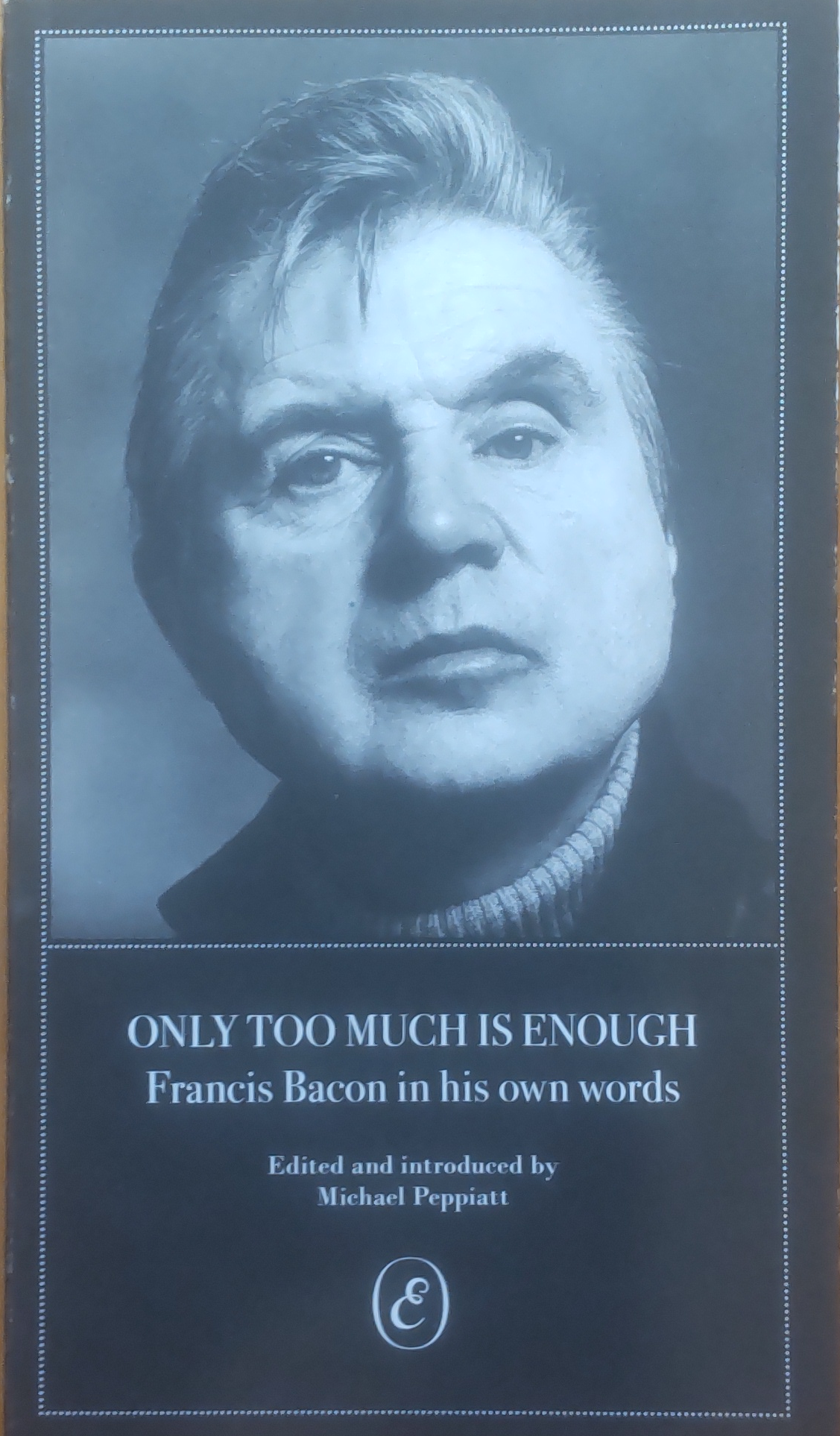

驚きが連続のアトリエをじっくり見た筆者は、美術館のショップに向かいました。ベーコン関連で何かいい本はないかなと思ったからです。ありました、ありました。「ONLY TOO MUCH IS ENOUGH Francis Bacon in his own words」です。「『過剰なくらいがちょうどいい』フランシス・ベーコンの言葉」とでも訳せばいいでしょうか。ベーコンの伝記作者として知られるマイケル・ぺピアットが編者です。

ベーコンの赤裸々な“肉声”がうかがえる書籍

ベーコン自身による語り口調の文章が6つの章立てで掲載されているのですが、最もヤバいのが最終章「On sex and love(性愛について)」です。

テレビやラジオの放送で不適切な言葉を伏せるために「ピー」という音が使われますが、この最終章で書かれている言葉は、同性愛者だったベーコンの不適切すぎる言葉のオンパレードです。この本の朗読をラジオ番組化しようとしたら、「ピー、ピー、ピー、ピー」となること請け合いです。

もう、とにかく明け透けな言葉の連続です。見えや体裁を取り繕おうとする意思はまったくありません。直球ど真ん中で不適切な言葉を吐いてくるのです。ベーコンの英文を拙訳で引用しましょう。そして、筆者のコメントを付けますね。

俺はいつも女性用の下着を着用しています。今でも、人を迎えに行くときはタイツとパンティを着用しています。本当に不思議なんだけど、他人の反応がどうなるかは蓋を開けてみないと決して分かりません。人は、俺の女装に惹かれるか、あるいは絶対に嫌悪するかのどちらかなんだよね。

市原)「いやいや、ベーコン先輩、普通、あなたの下着姿を見せたら、みんな引きますよ。よーく相手を選んでから、ご自分の内部を見せることにしましょう。嫌悪されたら元も子もないでしょう」

ほかの章にも「ピー、ピー、ピー」連続のヤバいくだりが満載です。第5章「On himself(自身について)」から。

年をとっても若い頃と何も変わりゃしないよ。俺、今でもオナニーしてるもんね。

市原)「もーぅ、ベーコン先輩。『オレは今でもオナニー』とか何を言ってるんすか。先輩ほどの大物美術家は、普通、そんなこと人前で言わないでしょ」

読んでいて思います。べーコンはことさらに露悪ぶって、「ピー的言説」を弄しているわけではなさそうです。彼は、率直に「自分は男性が大好きで、女性の下着も好きだ」とぺピアットに語っているのです。ある意味、淡々と自身のことを語っているのです。

そして本書を読んでいて、強く印象に残るのは、ベーコンが老いに伴う容色の衰えを極端に嫌がっていたくだりでした。同性愛者であるベーコンが、自分よりも若い男性と付き合うために、どんなことを夢想していたのか、最後は原文そのものを皆さんにお届けしましょう。ご自分で翻訳してみてくださいね。Horribleの繰り返しに筆者はグッときました。

Old age is horrible.Horrible.If there was some kind of operation to regain youth,even if it was very unpleasant,I had have it right away,just as I would have a facelift if I thought it would really work.

ベーコンと同じくアイルランド出身の作家オスカー・ワイルド(1854~1900年)の代表作「ドリアン・グレイの肖像」の中で快楽主義者のヘンリー卿が美青年グレイにこう語りかけます。

ものごとを外観によって判断できぬような人間こそ浅薄なのだ。この世の真の神秘は可視的なもののうちに存しているのだ、見えざるもののうちにあるのではない(福田恆存訳)

ワイルドが「ドリアン・グレイの肖像」で描いた快楽主義的・外見至上主義的な哲学は、そのままベーコンの人生に引き継がれているようにも思えました。

人は誰でも老います。若返りの手術があったら、確かに受けてみたいし、顔の皺やたるみを完全消滅できたらいいなとも思います。でも、人は必ず死にます。

死んだ後に、画家は作品を残します。そして、筆者を含めた世界中の美術ファンが今も「ベーコン詣で」をしているのです。ベーコンの作品は100年たっても、500年たっても、大事に保管・展示されることでしょう。

ワイルドもベーコンも不朽の名作を残しました。筆者は、筆者は…日暮れて途遠し、です。残せるのは、大量のゴミだけの予感しかありません。本当に困ったもんです。(2025年8月11日18時17分脱稿)