【ダブリンはグラフィティが本当に盛ん】

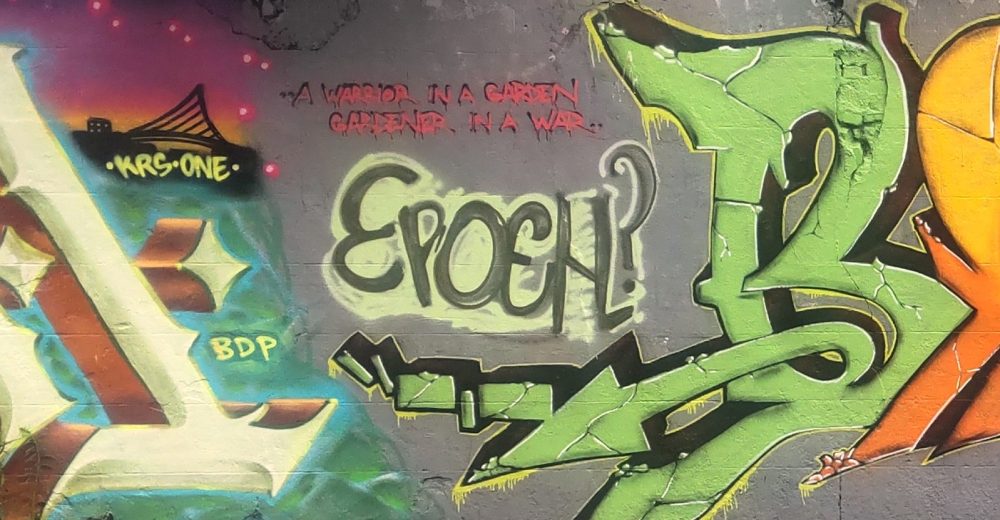

さぁ、ステッカーについては、「悪魔祓い」としてのステッカー論 市原尚士評でたっぷりとご説明しましたので、今度はグラフィティです。アイルランド、とりわけダブリンは非常に盛んでした。街中を歩いていると、本当にあちこちにグラフィティが描かれています。とりわけ多かったのが、コノリー駅周辺とコノリー駅からオコンネル・ストリートを少し越えた辺りまでの約600メートル四方の一帯でした。

朝から一日中、まだ20代と思しき若い男性が垢まみれのぼろ服に包まれて路上で眠っていました。スーパーの出入り口の脇で紙コップを上方に向けたままぐっすりと寝ている40~50歳代の男がいました。「お金を入れてね」という意味合いでしょうが、本当に器用な姿勢なので驚かされました。トイレも見当たらない屋外なのに、外壁から小便の臭いを放つビルも複数ありました。気力もなく佇む悲しそうな目の人々の姿も。どこの国の人なのかさっぱり分からない、だけど明らかに移民っぽい方たちもいました。犯罪に直、つながるような攻撃性は彼らから感じられないものの、いつ何が起きてもおかしくない不穏な雰囲気が漂うエリアと言ってもいいでしょう。

家並みが描かれた圧巻の作品@ダブリン

白手袋の手、その仕草がかっこいい@ダブリン

エジプト風は珍しい@ダブリン

今は閉鎖されたPCR検査会場の入り口周辺に描かれたグラフィティ@ダブリン

このエリアにはとにかくグラフィティがぎっしりと描かれています。壁だけでなく、建物のかなり上部の方まで埋め尽くされており、長年、グラフィティを観察してきた筆者でもどうやって彼らが描いているのか、その姿がまったく想像できないような作品もありました。

逆さの男が何やら意味深@ダブリン

「Evoke(物議を醸す)」という文字がダブリンの各所で見られます。スプレーで、はっきりと判読できる文字で「Evoke」と書いているのです。よほど、自身のラクガキによって、世の中に物議を醸したいようです。もう、どこもかしこもEvokeだらけなのです。そのくせ、その文字に芸術性や技術がまったく感じられないので、見ているこちらも「はいはい、Evokeさんね。分かりました、分かりましたよ」とどうしても適当にいなす感じになってしまいます。目立とうという意思しか感じられない落書きはかえって逆効果ですよ、Evokeさん。

ビルがグラフィティで絨毯爆撃されている@ダブリン

これは世界共通だと思いますが、廃ビルになってそのまま放置されているビルがグラフィティの“絨毯爆撃”を受けています。ビルの縦、横、前、後ろのすべてに色鮮やかな作品が覆っています。そう、これは私の主観に過ぎないとは思うのですが、ダブリンのグラフィティは比較的、色彩鮮やかなものが多い気がしました。細かい陰影を施すというよりも、強い色と色との対比で見せる作品が目立っていたのです。

異なる素材上でも作品を描き続ける根性は努力賞もの@ダブリン

黒と紫の色遣いがおしゃれな作品@ダブリン

左手の親指を上げて、得意そう@ダブリン

また、一点の作品で完結するのではなく、複数の作品を紐づけて何らかの思いや物語性を伝えようとする連作スタイルも若干、多いような気がしました。私の個人的趣味としては、一点だけでメッセージを言い切ってほしいのです。連作、しかも作品が多くなればなるほど、冗長な印象が漂うからです。

ダブリンの方は意外と奥ゆかしいのか、他人の作品に自分の作品を上書きするのもあまり他国ほど目立っていない気がしました、通常であれば、「自分の方が良い作品が描ける」と確信を持てた場合は、他者の作品を毀損することも敢えて辞せずに制作するものです。しかし、上書きして描いたことがはっきり分かる作品がご当地ではあまりにも見当たりませんでした。(仮にあったとしても筆者が気付かなかっただけの可能性も十分ありますが)。他者の作品に上書きする勇気、軋轢を恐れぬ勇気に欠けているかも、と通りすがりの旅人である筆者は感じました。他者へのリスペクトを込めて、敢えて上書きする気迫を求めたいです。

ステッカーの原稿と同様ですが、本来、グラフィティを審美的に捉え、分析したり、評価したりするのは、不適切な行為かもしれませんが、筆者は世界各国のグラフィティを観るのが好きなので、どうしても比較検討してしまいます。グラフィティの書き手の皆さんからしてみたら、「一知半解の何も分かっていない評論家風情がグラフィティについて語るな」とご立腹されるかもしれません。

ただ、言い訳をさせてもらいます。「グラフィティの魅力をもっと幅広く多くの人に知ってほしい」という思いを筆者は持っているので、イリーガルで闇の世界に近接しているグラフィティを一般の人々に分かりやすく伝える“翻訳者”あるいは“通訳”として理解してもらえませんか?とライター(描き手)の皆さんには主張したいのです。

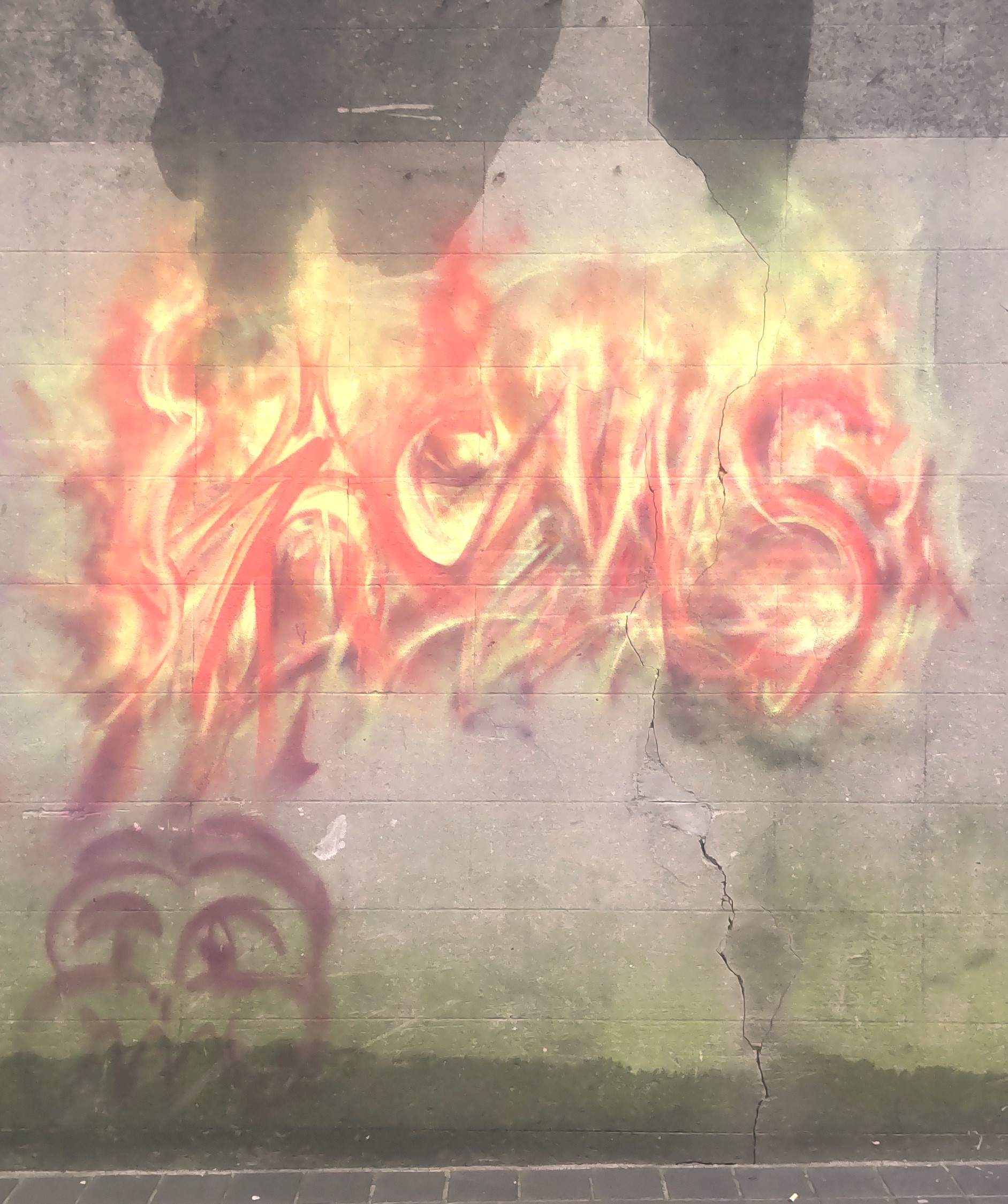

燃え盛る炎の中に文字が浮かび上がっています@ゴールウェイ

そんな秘めたる思いを胸に筆者はアイルランドを回りました。ダブリンだけでなく、アイルランド西部の中心都市ゴールウェイにも炎が燃え盛るかのような作品を見つけて感動しました。

プラッシー号@イニシィア島

プラッシー号の側面に描かれたグラフィティ(落書き?)の痕跡

また、アラン諸島の中で最も小さい島であるイニシィア島の海岸で1960年に座礁し、以来、65年も放置されている廃船プラッシー号の側面にもグラフィティの跡らしきものを見つけました。ただし、そのグラフィティも風雪にさらされたせいでほとんど見えなくなっていましたが…。

筆者は年間に5000か所以上もの展示を見る生活を続けています。このような生活をしていると、街中を歩いていると何でもアートに見えてしまうという“病気”に侵されます。木の枝の重なり具合一つ見ても、「これは具体か?もの派か?」と身構えますし、風で皺よる水たまりとその上に浮かぶ落ち葉を見ても、なんかの立派な作品のように考えてしまうのです。もう、道路から、影から、向こうから歩いてくる人の群れから、何でもかんでも意味がある、奥深い真理が潜んでいるように邪推してしまうのです。まぁ、見方を変えれば、世界中全体が美術館になっている状態と言えなくもないので、楽しいことは楽しいのですが。

某駅のプラットホームから見た風景

アイルランドから帰国して、わが家の最寄り駅に降りた時、駅のホームから見えた風景も私にはアートに見えて、思わず写真を撮ってしまいました。見てください、上の写真を、細かく細かくレイヤー(層)が重なっていて驚きませんか?

私は驚きました、この15~17ほど認められる様々な層の重なりを、です。このホームから見える光景は神様からの何かの啓示なのか、と大感動しましたが、冷静に考えると、ただの駅のありふれた風景に過ぎなかったわけです。梶井基次郎(1901~32年)の名作「檸檬」みたいな心の動きですね。

どうやら、梶井の短編小説内における「花火」やら「檸檬」やらは、私にとっての「グラフィティ」なのかもしれません。

丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けて来た悪漢が私で、もう十分後にはあの丸善が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなにおもしろいだろう。

あなたは、あなたにとって「黄金色に輝く恐ろしい爆弾」をまだ心の中にお持ちですか?(2025年7月20日10時4分脱稿)