真贋の向こう側・前編と後編を通して、一般の美術ファンは真贋の論争と実はあまり関係がないのではないか。単純に楽しむだけであれば、ポストカードや画集で十分だ、と筆者は主張しました。この前後編を発表した直後に米ニューヨークで活躍中の美術史家・富井玲子先生よりメールをいただきました。富井先生は、美術評論+の拙稿にもしばしば目を通して、その感想をメールで送ってくださるのです。

今回、その富井先生の感想の中に、重要な指摘が含まれていたので、部分的に引用いたします。

私自身は、本物を見てしまうと、絵葉書が見れない(全然違うから)という困った段階に進んでしまったので、絵葉書を買うことはなくなりました。2000年以降デジタルで比較的よい画像がみれる状況が進んだから、という理由もあります。

さ、さすが富井先生です。痛いところをついてきました。ご指摘の通り、ポストカードの色味は、往々にして、いや、しばしば本物とまったく違うのです(そんなの美術ファンの皆さんもご存じですよね)。本物の絵画の映像を頭に焼き付けてから、ポストカードを鑑賞すると、何かが決定的に違います。ベンヤミンが提唱した「アウラ」的なるものが、ポストカードにはあまり感じられない気がするのです。ポストカードは気の抜けたソーダのようなものなのかもしれません。

2000年以降、デジタルで良い画像が鑑賞できるという指摘も確かにその通りです。かなり大きく部分を拡大して見ることも可能ですし、最近は超高精細な画像が提供されていることが多いので、デジタル画像の有効活用は、美術鑑賞の大きな味方だと思います。

【あえて絵葉書を活用したい】

しかし、時代錯誤的な筆者は、富井先生の指摘も踏まえた上で、ポストカードや画集の有効活用を訴えたいと思いまして、本稿を書くことにいたしました。

まず、色味が本物と違う問題から、です。それは確かにその通りで、本物と比べると圧倒的に色味は違います。とはいえ、それでは本物の色味が本当に「本物」なのか?問題が勃発します。レンブラント(1606~69年)の「夜警」(1642年)が夜の情景だと長年考えられていたけど、本当は昼間のものだったというのは有名な逸話です。退色によって画面全体が暗く、夜に見えてしまっていただけのことなのです。

よく、美術展の展示会場で、修復前と修復後の色味の違いを明示するコーナーがありますが、同じ作品のはずなのに、まるで別物と言ってもいいくらい、鑑賞時の印象が異なります。絵画も「物質」です。時間の経過と共に劣化していきます。光線の影響、酸化から免れることはできません。要するに一日経過したら一日分、劣化しています。「夜景」ほど極端でなくとも、すべての絵画は制作者である画家が描き終わった時点と比べると多かれ少なかれ劣化しているのは間違いないのです。ですから、私たち一般の美術ファンが美術館で鑑賞する際、目の前の作品の色味が作品が制作された時点の色味と全然異なっているのかもしれないと思いながら、見なければいけないのかもしれません。

嘘か本当か分かりませんが、絶滅した恐竜の色がド派手な極彩色だったみたいな説がありますよね。実は絵画だってオリジナルのものの色味は今と全然違っていたかもしれないのです。まぁ、元の色味と今見ている作品のそれは違うということが、ポストカードの「色味悪い問題」を解決してくれるものでないことくらいは筆者も分かっているのですが…。

【複製画の積極的活用の元祖は『白樺』?】

「真贋の向こう側 前・後編」を執筆している間、ずっと筆者の頭の片隅にあったのは、近代以降の日本における(他国からの)美術受容の問題でした。土方定一(1904~80年)の名著「日本の近代美術」(岩波文庫)96ページから引用します。

文学雑誌が挿図を豊富に挿入し、絵画と共同作業をしようとする広汎な文化、芸術運動の意識をもったのは、雑誌『明星』(明治三十三年創刊)にはじまり、自然主義期につづいて『白樺』、『スバル』(明治四十二年創刊)に至っているものであるが、この『白樺』『スバル』は全く新しい流派ーー印象派、また後期印象派の画家たちを全面に押しだして紹介している。この『白樺』、『スバル』の絵画との共同作業が、その当時、黒田清輝と白馬会、文展系の外光派の平面描写に飽き、自己表現の新しい方向を求めていた青年画家に烈しい影響を与えたことは、岸田劉生、中村彝などの回想に一様に語られていることである。

土方先生の挙げている雑誌の中でも、とりわけ『白樺』のことを筆者は念頭に置いて、ポストカードの活用を訴えていました。なぜか? その理由を今からお伝えしましょう。

青年画家たちが「烈しい影響」を受けたという、『白樺』の実物を美術家や文学館などで実際に見ると、そこに載った挿図の質に驚かされます。端的にいってお粗末そのものだからです。画質は悪いし、サイズもそれほど大きくはありません。現代人の一人である筆者の率直な感想は「こんな劣悪な図版を見て、あれだけ感激・興奮した青年画家が続出したのはいったいぜんたいどういうこと?」です。今、我々が美術館で手にするポストカードの方がはるかに美しいです。

1911年10月に、『白樺』は版画や西洋から取り寄せた精巧な写真複製画の西洋美術展覧会を催行しております。いくら精巧といっても、しょせんは複製画ですよ。マティエールも細かな色調の違いも堪能できない作品を前に涙を流さんばかりに大感動していたわけです。『白樺』を刊行していた文学同人「白樺派」の中心人物・武者小路実篤(1885~1976年)が1912年に「個性に就ての雑感」を執筆しました。写真複製画で受容してきた西洋美術理解について、このように力強く「正当化」しています。筆者も勇気を与えられた文章なので、部分引用いたします。

ある批評家はかく云うと写真版を見て何に云つてゐるのだと思ふかも知れない。しかしそれでもある暗示を吾人に与へ吾人の生活内要に変化を与へ得る力があるから仕方がないのである。(中略)一枚本物を見るよりも三四十枚の写真版を見る方が強い暗示を与へられるのは事実である」(『武者小路實篤全集 第一巻』より)

【複製画で腰を抜かした小林秀雄】

また、小林秀雄の「ゴッホの手紙」にまつわるエピソードも有名ですよね。

東京・上野で読売新聞社主催の泰西名画展覧会を見に行った小林は、どの部屋も大混雑なのに辟易として、原色版の複製画を陳列した閑散とした広間をぶらつきます。そして、ゴッホ晩年の作品「カラスのいる麦畑」(1890年)と出会った彼は、こう思うのです。『小林秀雄全集 第十巻 ゴッホの手紙』(新潮社)より引用します。

ゴッホの畫の前に來て、愕然としたのである。それは、麥畑から澤山の烏が飛び立つてゐる畫で、彼が自殺する直前に描いた有名な畫の見事な複製であつた。尤もそんな事は、後で調べた知識であつて、その時は、ただ一種異様な畫面が突如として現れ、僕は、たうとうその前にしやがみ込んで了つた。(中略)僕が一枚の繪を鑑賞してゐたといふ事は、餘り確かではない。寧ろ、僕は、或る一つの巨きな眼に見据ゑられ、動けずにゐた様に思はれる。

そして、さらに小林は、2020年代に生きる私たちのほとんどにとっても、同じ状態が続いている「悪条件」をこう綴るのです。

文學は飜譯で讀み、音楽はレコードで聞き、繪は複製で見る。誰も彼もが、さうして來たのだ、少くとも、凡そ近代藝術に關する僕らの最初の開眼は、さういふ經驗に賴つてなされたのである。飜譯文化といふ輕蔑的な言葉が屢々人の口に上る。尤もな言ひ分であるが、尤もも過ぎれば噓になる。

小林がしゃがみ込んでしまったゴッホの絵は、複製画です。そして、小林ほどの大インテリが、「文学は翻訳、音楽はレコード、絵は複製」、つまるところ、すべての文化・芸術・芸能を「翻訳文化」で吸収したのだと正直に総括しているのです。まぁ、考えてみたら、これは当たり前な話しです。

文学をすべて原書で読み、音楽はすべてコンサートで聞き、絵はすべて自身が購入したコレクションで鑑賞する、または美術館で鑑賞するなんて生活ができるのは、極めて裕福、かつ高い教養を持った人間のみに許される行為でしょう。日本の人口は現在、約1・2億人。こんなに恵まれた境遇の方は全人口の10%もいないでしょう。多くの日本人は、今も小林言うところの「翻訳文化」の恩恵に浴しているわけです。ポストカードも複製画の一種と捉えれば、これも立派な翻訳文化の一翼を担うアイテムなのです。

うーん、ジョットは素晴らしい。絵のどんな細部も美しい。ただ、ポストカードの一部分を見るだけでも素晴らしい

たとえポストカードの一部分からでもジョットの絵からは凄みを感じる

小林秀雄がゴッホの複製画を見て腰を抜かしたわけですから、ジョット・ディ・ボンドーネ(1267頃~1337年)がイタリア・パドヴァのスクロヴェーニ礼拝堂に描いた「キリストの哀悼」をポストカードで見た筆者が感動のあまり涙を流しても不思議はないでしょう。

【デジタル活用の欠点とは?】

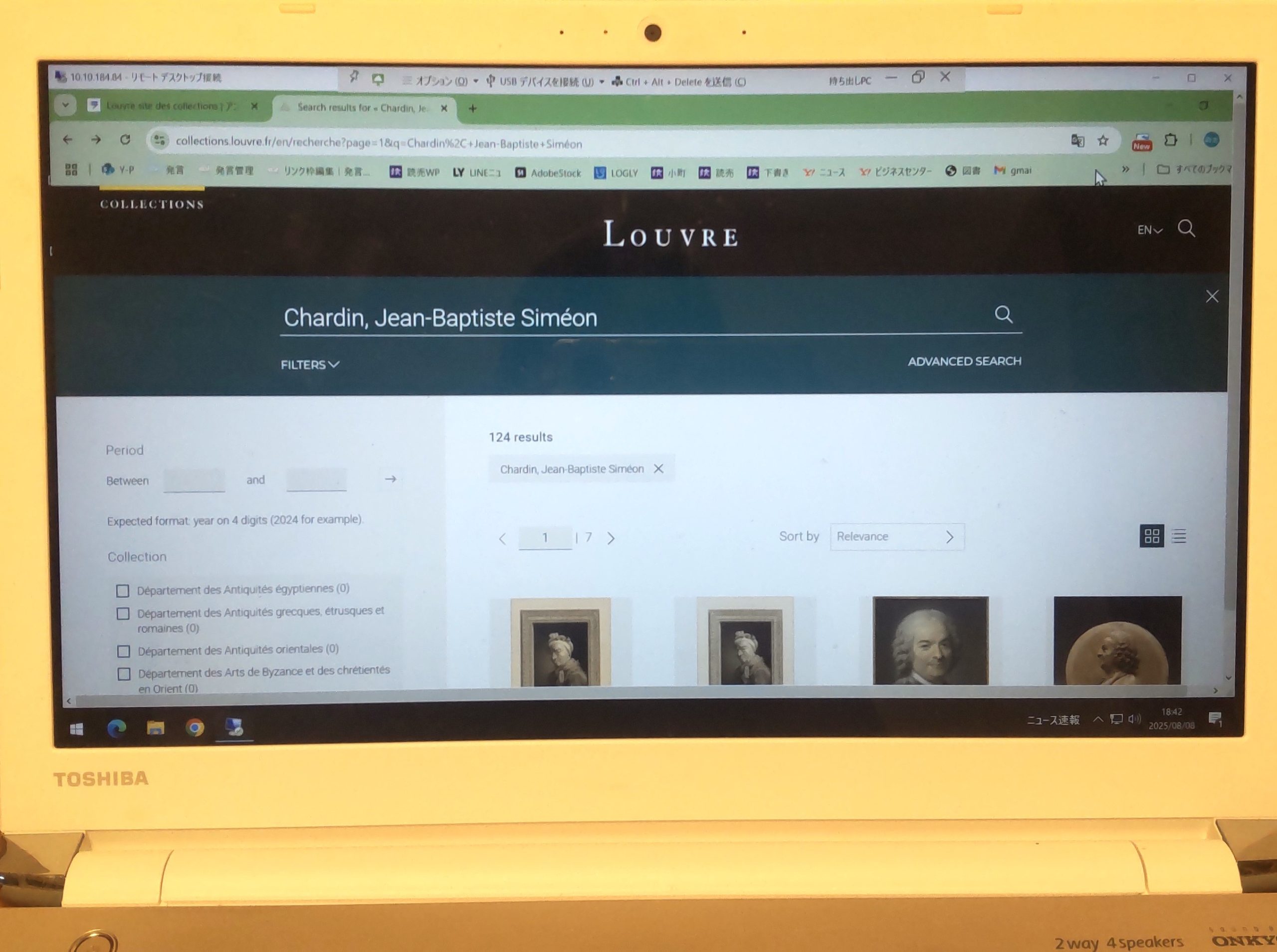

富井先生の指摘の中には、「今はデジタルの画像が良くなっている」というものもありました。もちろん、筆者も高精細なデジタル画像を見ることはしばしばあります。特に海外美術館のデータベース等は、かなり充実したアーカイブが用意されており、便利です。

ただ、さすがに未見の作品をデータベースのデジタル画像で見て、見たつもりになってしまう、という使い方はしたことがありません。必ず、実際に美術館で見た、つまり実見した作品について、後日、執筆などのため何か細部を確認したい際の補助的な利用にとどめるようにしています。物書きの端くれとして、その程度の倫理観は持つべきだと考えているからです。

そのように、高精細なデジタル画像を見ていて、ある違和感を覚えることがあります。パイプが描いてあるのに「これはパイプではない」と言い切るルネ・マグリット(1898~1967年)の作品ではありませんが、筆者にとって、デジタル画像による絵画の作品は、マグリット作品の発するメッセージとまったく同じです。

ルーヴル美術館の作品データベース

例えば、筆者がリスペクトするジャン=シメオン・シャルダン(1699~1779年)の有名な作品「食前の祈り」(ルーヴル美術館)のデジタル画像を見た時のことを想定しましょうか。見たい部分を拡大でき、細部を堪能できたとしましょう。そうであったとしても、この画像はシャルダンの作品そのものではありません。三次元ではなく、しょせん二次元ですから、マティエールも微妙な色面変化は感じ取れません。つまり「これは『食前の祈り』ではない」のです。

デジタルの悪い点はまだあります。どうしても、作品の部分を拡大する方向に走りがちになる点です。細部をほじくるように、「もっと奥へ、もっと細かく」という方向性に引っ張られがちになるのです。高倍率の虫眼鏡を手にした人が、身の回りの何でもかんでもを拡大して、キャッキャッと笑って楽しんでいるようなものです。

当たり前のことを言いますが、絵にはサイズがあります。つまり物質として具体的な大きさがあります。100×100センチの絵が仮にあったとして、その絵の中の任意の4平方センチの細部があったとしましょう。この4平方センチは、決して伸び縮みをすることはありません。

ところがですよ、この作品が美術館の超高精細な画質を誇るデータベース上で検索・閲覧できたときのことを考えてみてください。私たちは、気になる細部を「もっと深く知りたい、鑑賞したい」という欲望から拡大します。すると、どんな困ったことが起きるでしょうか? そう、オリジナルの絵画の4平方センチよりも大きく引き伸ばせてしまうケースも出てくるのです(もちろん、そこまで引き伸ばせない場合もあります)。仮に、その大きさが16平方センチだとしましょう。本物の4倍も大きい面積になったから、「細部までじっくり見られてうれしいな」とあなたは無邪気に言えますか?

いやいや、そうではないでしょう。本物よりも大きくなってしまったイメージは、本物とはまったく別物です。そのイメージはゴースト(幽霊)のようなものです。本物の姿を借りてはいるが、まったく本物ではないものだと私は思います。拡大されすぎた「食前の祈り」も、やはり「これは『食前の祈り』ではない」のです。

また、細部を大きくしても、あなたがお使いのパソコンやスマホの機器そのものが大きくなるわけでもありません。ということは、小さな同一面積の画面の中で、拡大されていくだけなのです。全体像が見通せないなか、ある一部分だけが大きくなると、かえって鑑賞体験の質は落ちるのです。

最近はやりのイマーシブな体験を訴える、「作品世界の中にいるような展示」に至っては、本物の絵の10倍、いや数十倍もの大きさの空間を鑑賞(体感)することになります。仮に北斎の絵であったとしたら、「これは北斎ではない」と断言できるくらい本物の絵とはまるで別世界・別次元の話しになってしまっているわけです。

理想を言えば、デジタル活用の際、オリジナルの作品の面積よりも大きく拡大できないように規制をかけるべきだとは思います。拡大されすぎたイメージは、オリジナルの作品と関係ない幽霊のようなものですから。しかし、人はもっと大きく、もっと細かくという欲望についつい引っ張られて、パイプではないのにパイプに見えるイメージの迷宮で惑うことを選択しがちなのです。だから、作品世界に没入体験が可能な展示が引きも切らないわけです。

細部の拡大以外に、デジタルの利点なんてあるでしょうか? まぁ、ポストカードよりは色味が正確に見える気もしますが、これだって確実なものではありません。デジタル画像もしょせん、ある特定の環境下で撮影された写真画像を活用しているだけだからです。

写真撮影に詳しい方なら先刻ご承知と思いますが、写真はライティングによって色味がかなり大きく異なってきます。自然光で撮影するのか、蛍光灯の下で撮影するのか、LED照明の下で撮影するのか、自然光なら何時ごろに撮影するのか…そういった異なる条件で作品画像の見え方は大きく異なります。肉眼で鑑賞したとして、その時に見た作品の色味が本当に正しいか否かは保証なんてできないのです。

デジタルに取り込まれた画像が、どのような条件下で撮影されたものを利用しているのか、私たち一般の利用者には知る由もありません。ですから、色味だって本当に正確なのか、少し懐疑的に見た方がいいのかもしれません。作品の写真撮影を実施する美術館側が、ある作品をどう見て欲しいと考えているのか、そのイデオロギーは撮影の際の照明法や構図、トリミングの仕方などにすべて反映されます。そのようなフィルターのかかった画像を基にしたデータベースの画像であることを私たちは忘れてはならないと思います。

以上、富井先生の貴重なご指摘に対して、無理やり“反論”してみましたが、筆者だって、デジタル画像の有用性は十分、承知しております。ただ、ポストカードであれば、自身の目を積極的に活用、つまり対象をゆっくり、じっくりと凝視することによって、自身の脳内で作品を拡大・縮小することが可能です。人間の持つ、この驚くべき想像力こそ、デジタルをはるかに上回るパワーがあるのではないか?と筆者は考えています。ということで、これからも複製画の極みであるポストカードを有効活用していこうと考えています。(2025年8月8日20時02分脱稿)