大阪市立美術館

日伊国交160周年記念 大阪・関西万博開催記念 特別展「天空のアトラス イタリア館の至宝」

会期:2025年10月25日〜2026年1月12日

会場:大阪市立美術館

「大阪・関西万博」は一体今後どのような影響を与えるのだろうか? 建築やデザインもさることながら、美術館や美術の鑑賞行動にも大きな影響を与えるのではないかと考えている。一般入場者数延べ約2500万人が訪れ、通常の展覧会と比べることのできないほど大量の人々が最新技術も含めたあらゆる展示技法を見たことになる。建築、デザイン、アートの短期集中の鑑賞教育を受けたといってもよい。もちろん関西中心で何度も訪れた人、回数も少なくパビリオンに入れなかった人も多いが、それでもなお美術館・博物館への影響は少なくないと思う。万博がある種の鑑賞基準となるからだ。

特に話題となったのは様々な「本物」を展示して話題となり、最長8時間の長蛇の列が並んだというイタリア館だ。イタリア館で展示された貴重な作品は、なかなか日本で見られることはないこともあって、SNSでその価値を知る人の発信を受けて、爆発的な人気が出た。しかし何時間も並んで鑑賞できた人はまだいいかもしれない。

そのような状況を鑑みてか、閉幕が近づく10月になるとイタリア館と大阪市は、3件ながらイタリア館に展示されていた作品を日本に留め、大阪市立美術館で展示をすること発表した。それが大阪市立美術館で2025年10月25日から2026年1月12日まで開催されている特別展「天空のアトラス イタリア館の至宝」展である。このニュースが発表され、日時指定の予約販売が開始されてから、わずか2日で全日程が売りきれてしまった。もう悠長に待っていると見られなくなることは、万博を経た人々は経験的によくわかっているからだ。

実は筆者はこのニュースを初めて聞いた時、計画的なものだと思っていた。わずか6か月という会期、さらに閉幕近くなっても新たな作品が次々投入されることに驚いていたので、閉幕後も美術館に展示されることを聞いて納得したのだった。しかしそれは筆者の浅慮でしかなかった。イタリア館館長マリオ・ヴァッターニ(大阪万博イタリア政府代表)も連日、酷暑の中、何時間もパビリオンで待つ人たちを見て心苦しかったのだろう。7月頃には、一部作品の美術館での展示を打診し、たまたま大阪市立美術館の特別室の半分が空いていることがわかり、展覧会をすることが決まったという。

今回、イタリア美術を専門とする美術史家、宮下規久朗(神戸大学教授)が監修に入り、作品に対して解説を書いている。内覧会に出席し、作品の背景について語った宮下に、いつ打診があったのか聞いてみたところ、「忘れもしない10月1日のことで、そこから急遽、イタリア館に行って展覧会を見て、一晩で解説を書いた。万博には行くつもりはなかったが、役得で見ることができてよかった」と述べた。本当に短い間に様々な準備を進めていたのだ。

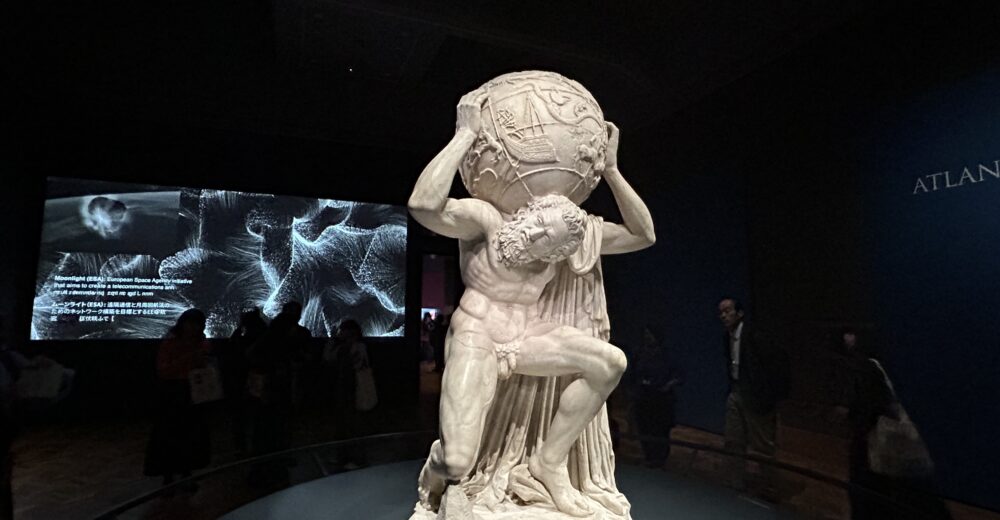

展示されたものは、イタリア館の顔ともいえる《ファルネーゼのアトラス》(紀元150年頃)、閉幕近くに展示されたピエトロ・ヴァンヌッチ(通称ペルジーノ)(1450年頃〜1523年)の《正義の旗―聖フランチェスコ、シエナの聖ベルナルディーノ、祈る正義兄弟会の会員たちのいる聖母子と天使》(1496年)、そして、レオナルド・ダ・ヴィンチの『アトランティコ手稿』から《水を汲み上げ、ネジを切る装置》(1480年〜82年頃)と《巻き上げ機と油圧ポンプ》(1478年頃)の2点、合計3件の作品に過ぎない。しかし、会場を見たらそうは感じないだろう。

それぞれ新たに「神話と宇宙」、「信仰と交流」、「英知と創造」というテーマが付けられ、色分けされて、特別に展示セットがつくられている。この3件は、イタリア館で初めて来日した貴重な作品だが、『アトランティコ手稿』に至っては、大阪市立美術館で展示するために、新たに選ばれたものだという。

そこにはそれぞれ宮下の解説が付けられ、さらに、《ファルネーゼのアトラス》に関しては、吉岡克己(大阪市立科学館 館長)、嘉数次人(大阪市立科学館 主任学芸員)によって、アトラスが抱える天球儀が、いかに当時の天体を正確に表しているか図解されている。短い期間に、美術の専門家、天文の専門家の解説を加えた点は、大阪の文化的な底力を感じる。

「神話と宇宙」展示風景 《ファルネーゼのアトラス》(紀元150年頃) ナポリ国立考古学博物館

入場すると、イタリア館で展示前の演出として流されていた映像が上映されており、イタリア館に訪れた人は感動が蘇ることだろう。また、最初の「神話と宇宙」がテーマの、《ファルネーゼのアトラス》が展示されている部屋の奥にも、イタリア館の大展示室の背景で流されていた映像が投影されている。

異なるのは、宮下や吉岡、嘉数らの解説パネルや映像の中に日本語訳が入れられたりしており、より作品の意図や背景が理解しやすくなっていることだろうか。より演出的で体験的な「パビリオン」ではなく、もう少し知識を重視した「美術館」としての形式に最適化され、作品と向き合うことができるようになっている。とはいえ、映像や空間設計は非常に効果的に使われているように思うし、イマーシブルな映像が採用され始めている展覧会においても参考になるだろう。

さて、ギリシア神話に登場する「アトラス」は、オリンポスの神々に先行する、巨神族ティターンの一柱で、オリンポスとの戦いに敗れ、最高神ゼウスに西の果てで天空を背負うという役目を負わされたとされる。高さ193センチ、重さ2トンに及ぶ大理石でできた《ファルネーゼのアトラス》は、もともとは古代ギリシアで制作されたものだが、それをもとに150年頃、古代ローマ時代に模刻(ローマンコピー)されたものだ。1546年頃にローマのカラカラ浴場跡で発見され、イタリアの名門貴族ファルネーゼ家に収集され長く所有されていたため《ファルネーゼのアトラス》と名付けられている。発見当時は天球と胴体、顔の一部のみであり、顔や手足は16世紀に補完されたものだ。1786年に現在のナポリ国立考古学博物館に移され、公開されている。複製はないため世界に一つしかない貴重な彫刻で、日本では今回の万博が初公開であった。

《ファルネーゼのアトラス》が支える天球儀は、古代ローマ時代の正確な天体が刻まれている。星座という考え方自体は約5000年前のメソポタミアまで遡れるが、古代ローマ時代の天文学者、クラウディオス・プトレマイオスは天体観測をもとに、2世紀頃に『天文学大全(アルマゲスト)』を記して、体系的にまとめた。そこには48の星座の名前と、それを形成する星々の位置や明るさが記されている。

《ファルネーゼのアトラス》の天球儀には、その中の42星座が刻まれている。嘉数によると、星座の位置関係もほぼ実際の星の配置と一致しており、正確な天文学の知識にもとづいてつくられているという。太陽が天球上を通る道である「黄道」、黄道上の12星座、「黄道十二星座」、「天の赤道」などのレリーフが精緻に彫られており、古代ギリシア時代の天文学よりも更新されているかもしれない。宮下は、「宇宙を表す現存最古の天球儀」「古代の神話と宇宙観を視覚化した人類の至宝」、吉岡は「プラネタリウムの原点」と述べている。

まさに、中世キリスト教的な世界観から脱出し、古代ギリシア・ローマを再発見したルネサンス期に再評価された作品といってよいだろう。それは人文主義、科学的世界観の始まりともいえるもので、腕や足には血管が浮き、ルネサンス期のリアルな肉体描写によって継ぎ足されている。《ファルネーゼのアトラス》は古代ギリシア・ローマを継承し、今日の価値観へと変わる象徴的な存在といってよい。

イタリア館の天井には、1920(大正9)年にローマ―東京間の飛行を成し遂げた、木製飛行機の骨格が復元されて展示されていた。ローマから飛び立った11機のうち辿り着いたのは2機だったという。さらに、大空への夢を継承する意味で、イタリア宇宙機関(ASI)に引き継がれ、壁面のLEDウォールには、地球観測衛星PRISMAやCOSMO-SkyMed、アルテミス計画の月面居住モジュールMPHの3Dモデルが投影されていたというわけである。古代ギリシアから現在の宇宙開発まで歴史をつなげることができる国はイタリアだけだったかもしれない。

「信仰と交流」展示風景 ピエトロ・ヴァンヌッチ(通称ペルジーノ)《正義の旗―聖フランチェスコ、シエナの 聖ベルナルディーノ、祈る正義兄弟会の 会員たちのいる聖母子と天使》(1496年 )ウンブリア国立美術館(ペルージャ)

次の「信仰と交流」の部屋では、イタリア館でウンブリア州のイベントに合わせて8月31日から披露されていたピエトロ・ペルジーノの《正義の旗》(1496年)が展示されている。《正義の旗》は、サン・ベルナルディーノ兄弟会の依頼によって制作された。兄弟会とは信仰心を共有する世俗の宗教団体で、中世から近世にかけてヨーロッパ各地で設立され、地域や同業者同士の相互扶助を目的にし、宗教行列の際に旗(ゴンファローネ)を掲げて祈りを捧げたという。後に正義兄弟会となったため《正義の旗》と称されるようになった。上部には顔だけで胴体のない天使、セラフィム(九階級のうち最上の天使)に囲まれた、聖母子と二人の天使、下部には兄弟会の守護聖人であった聖フランチェスコと聖ベルナルディーノ・ダ・シエナ。背景に兄弟会の会員たちとペルージャの街並みが精緻に描かれている。ペルージャのシルエットは今でもほとんど変わらない。

ペルジーノは、若きラファエロの師匠にあたり、柔和な宗教画を得意とし、当時のイタリアでは、もっとも人気のあった画家の一人で「神のごとき画家」と称されたという。ペルージャ出身でペルジーノ(ペルージャ人)と呼ばれた。ウンブリア州の州都ペルージャにあるウンブリア国立美術館に所蔵されており、イタリア国外で展示されるのも初めてである。

シンメトリーでバランスのとれた構造、穏やかな配色で旗としてつくられたが、絵画としても完成されている。特に聖母マリアの鮮やかな青は、ラピスラズリを原料としたウルトラマリンだろう。当時人工ウルトラマリンは開発されていないためかなり高額であった。西欧では青色は当初は蛮族の色とされ、聖母マリアの色に昇格していった歴史を持つことを紋章学者、色彩学者のミシェル・パストゥローが『青の歴史』(松村恵理・松村 剛訳、筑摩書房、2005年)で解き明かしている。

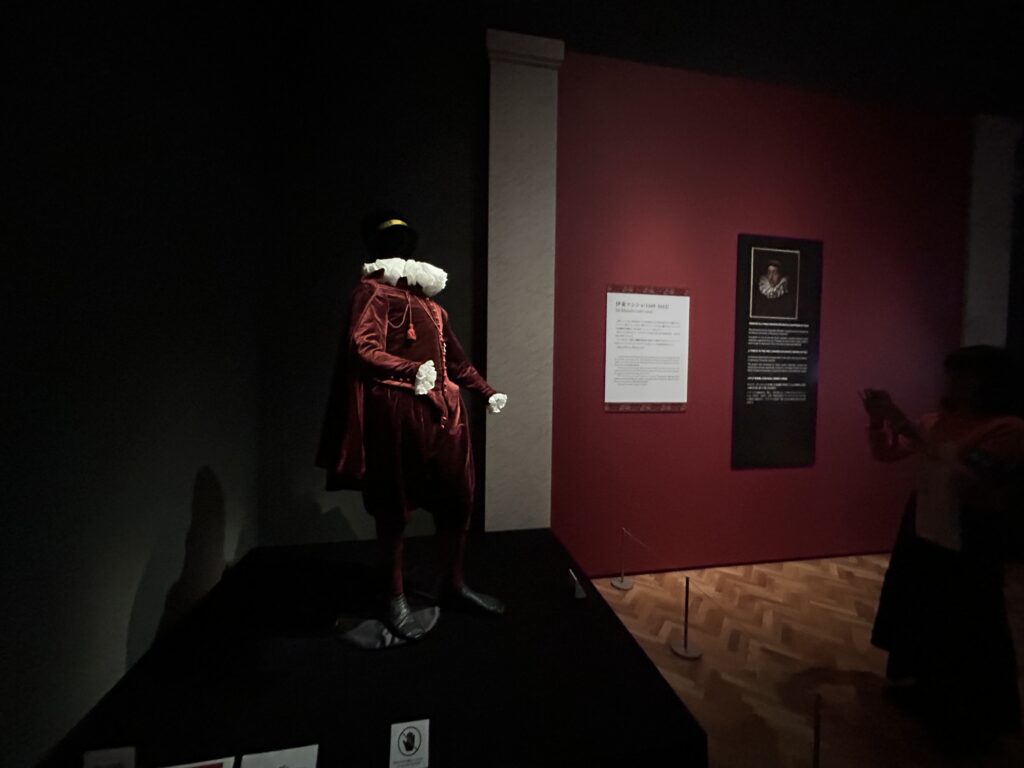

「信仰と交流」展示風景 伊東マンショ衣装(再現)

そして同じ部屋に、イタリア館の最初に展示されていた伊東マンショ像の複製画が展示される予定だ。現在は現物はすでにイタリアに輸送されており、複製画の最終の色合わせをしているところだという。伊東マンショ像の複製画が展示されるスペースの前に、伊東が着用している衣装が、当時の縫製技術と生地で再現され展示されている。ベルベットを主とした光沢感のある海老茶色の生地の上下に、6000針以上の手間がかかっているという特徴的な白い襞襟(ひだえり)がついている。イタリア館では、応接室に飾られていたとのことなのだが、こういうものもあるなら展示した方がいいということで急遽展示されるようになったという。

今回、そこまで話題にならなかったが、伊東マンショは天正遣欧少年使節の主席正使で、日向国主・伊東義祐の孫である。千々石ミゲル、中浦ジュリアン、原マルティノとともに、1582(天正10)年、大友義鎮(宗麟)・大村純忠・有馬晴信らの名代としてローマに派遣された。実質的に初めて渡欧した日本人であり、盛期ルネサンス後の文化が咲き誇るイタリアを目撃した。当時日本の九州にいた彼らにとってどれだけ衝撃的な出来事であったか、想像するのは難しい。有馬晴信とイエズス会が日野江城下に建てたセミナリヨ(初頭教育)で、カトリック教会の公用語であったラテン語や音楽、体育が教えられたという。音楽はフルート、クラヴォ(チェンバロ)、オルガンなどの器楽、グレゴリオ聖歌が教えられ、グレゴリオ聖歌はキリスト教が禁教されてからも、隠れキリシタンに「オラショ」として受け継がれ、1970年以降、音楽学者の皆川達夫らによって、その原曲が推定されていった。

天正遣欧少年使節は、マカオからインドを経て、リスボンにたどり着き、各地で歓待を受け、スペイン国王フェリペ2世やローマ教皇グレゴリウス13世に謁見する。位の高い武士の家に生まれた彼らの立ち振る舞いなどが、当時のイタリアに与えた影響もまた大きかった。彼らにしても東の果てにまで神の威光が届いていることの紛れもない証明に他ならないからだ。日本で習ったオルガンも、本場で披露したという。

伊東マンショの肖像画は、そこで描かれたもので、西洋人に本格的に西洋画として描かれた初めての日本人といってよい。まだ15歳程度の幼さでありながら、気品のある風格、どこか思慮深い、それでいて日本とはまるで違う当時の西洋文化に戸惑いを見せるような眼が印象的である。2014年にイタリア北部在住の個人が所蔵されていたものだが、トリブルツィオ財団によって発見され、日本では2016年に東京国立博物館で初公開されている。ヴェネツィア派を代表するティントレット子息、ドメニコ・ティントレットが描いたと推測されている。大阪市立美術館では、イタリア館でも流されていた、近年の科学分析の映像も上映されていた。

天正遣欧少年使節は、1590(天正18)年、豊臣秀吉のバテレン追放令などで一時帰国できなくなったこともあり、8年ほどの滞在を経て帰国する。彼らはまたグーテンベルク印刷機(活版印刷機)や西洋楽器、海図など最新の文物も持ち帰っている。1591(天正19)年には 、聚楽第において豊臣秀吉を前に西洋音楽を披露したとされる。彼らは帰国後も天草の修練院、後に移転する長崎のコレジヨで勉強を続け、さらに神学の高等教育を受けるためにマカオに移る。その際、千々石ミゲルは棄教した。帰国後、伊東マンショは各地で布教していたが1612年に病死。1612年には江戸幕府から禁教令が出され、原マルティノはマカオに流刑。中浦ジュリアンは、禁教令に叛いて各地で布教を続けたが、1633年に長崎で3人の修道士と共に穴吊るしの刑により殉教。原マルティノは、1629年に追放先のマカオで死去し、マカオの大聖堂 (正面のファサードが残る)で、天正遣欧少年使節を発案したアレッサンドロ・ヴァリニャーノと共に埋葬された。

当時、ポルトガル・スペイン・イタリアなどのカトリック勢力と、オランダ・イギリスなどの新興のプロテスタント勢力が世界的な覇権を争っており、日本は金や銀といった鉱物資源を持ち、軍事力の面からしても、中国(当時は明)を攻略する重要な拠点とされていた。日本をめぐって、カトリックとプロテスタントの代理戦争が行われていたといってもよく、映画『SHOGUN』を含め、近年、グローバル・ヒストリーにおける戦国時代や三英傑の存在が見直されている。少し歴史が異なれば日本はこの時点でカトリック国となっていても不思議ではなく、もしそうであったとしたら、天正遣欧少年使節や伊東マンショの存在は今とはまったく違ったものとなっていたことだろう。

イタリア館で展示されることを知っていたのか、NHKで今年の2月に天正遣欧少年使節の足跡をたどる番組『ヤマザキマリ×歴史ミステリー 世界を見た若者たち』が放送されていた。番組を見て、現地で彼らが現在まで語り継がれていることに驚いた。イタリア館館長に伊東マンショはイタリアでも有名なのか聞いたら、そこまでではないといった様子だったが、ある程度は知られているようだ。いずれにせよ、日本とのつながりに伊東マンショの肖像画を最初に展示した意味は大きい。ヤマザキマリも番組でいつか漫画にしたいと語っていたが、『沈黙』のように映画にでもなればその評価もさらに上がるだろう。

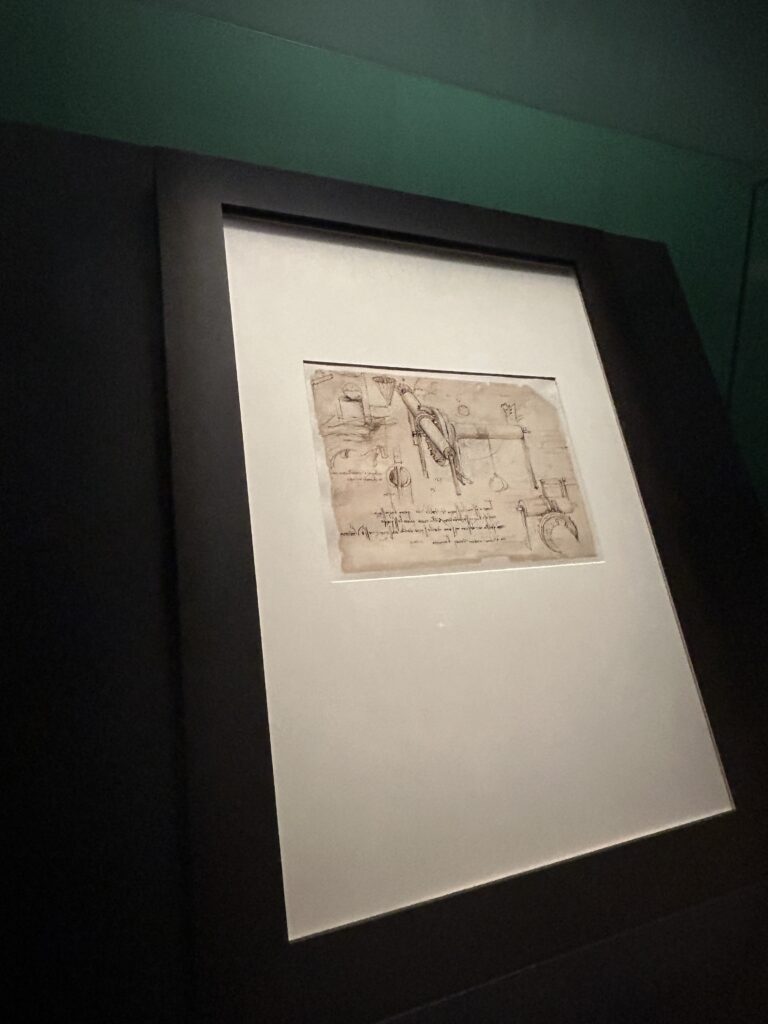

「英知と創造」展示風景 レオナルド・ダ・ヴィンチ 第1112紙葉 表《巻き上げ機と油圧ポンプ》(1478年頃) アンブロジアーナ図書館(ミラノ)

さて、最後の「英知と創造」の部屋には、『アトランティコ手稿』から第156紙葉 表 《水を汲み上げ、ネジを切る装置》(1480〜82年頃)と第1112紙葉 表《巻き上げ機と油圧ポンプ》(1478年頃)が展示されている。今回初公開で、「水の都」大阪に合わせて、土木技師としてのダ・ヴィンチの側面を表す展示を持ってきたという。宮下も多くの手稿は、実現されてないものもあるが、これらは実現された可能性が高いと語る。

『アトランティコ手稿』は、ミラノのアンプロジアーナ図書館に伝わるもので、1119枚にも及ぶという。ダ・ヴィンチの手稿は愛弟子フランチェスコ・メルツィが引き継いだが、やがて散逸し1637年に、アンプロジアーナ図書館に寄贈され、広く知られるようになったのは19世紀のことだ。手稿は、数学・幾何学・天文学・植物学・物理学・建築・土木・軍事技術まで広範囲に及ぶ。ダ・ヴィンチは軍事技術者としてミラノ公ルドヴィーコ・スフォルツァや教皇軍総司令官チェーザレ・ボルジアにも仕えており、土木技術者としての顔もあった。また、ルネサンス期には最初の特許制度、発明者条例が制定されており、ダ・ヴィンチの発明が特許化されることはなかったものの、手稿は第一の発明者として記録を残すという意味合いもあっただろう。また、鏡文字にしている理由は、宮下によると、私生児で左利きを右利きに強制されなかったことに加えて、発明の内容がすぐに判読されにくくしたという側面もあったのではないかという。

イタリア館では膨大な観客が滞留しないように、立ち止まることはできず、じっくり見ることは叶わなかったが、今回は限度はあるもののある程度観察することはできるだろう。鏡文字で書かれた文字は、紙の裏から透けた文字を見ると普通に読むことができる。紙の裏に書かれた文字がうっすら透けて見えるのも興味深い。そして、ダ・ヴィンチの手稿は、現在の特許の明細書とも遜色ない、3次元のわかりやすい図で描かれており、今日生きていたとしても相当な発明家になったことは容易に想像できる。

展覧会を通して、約500年前、遠いイタリアで制作され、古代ギリシアまで遡る人間の創造行為が、今日につながっていることがよくわかる。万博は未来的な科学技術の祭典の側面はあるが、かつて最先端であったものも、今日では「芸術」として認められている。イタリア館は、「芸術は生命を再生する」(Art Regenerates Life)というテーマを掲げていた。アートの語源はラテン語で技術や技能を表すアルスで、アルスはギリシャ語のテクネの訳であることかから、アートとテクノロジーは同根であることはよく言われる。今日では、「技術は芸術に再生する」と言われるかもしれない。また逆に、古い芸術も新しい技術で何度でも発見され、再生するのである。

結局のところ、私たちが関心があるのは、芸術や技術といったジャンルの違いや、新旧ではない。優れた作品には、人間の叡智や技能を通した生命の息吹が残っており、そこに感動するのである。そしてそれらは何度でも蘇るし、継承される。だから未来へと継承される技術・芸術をつくり、見せるべきなのである。まさにルネサンス(再生・復活)である。イタリア館の試みは、パビリオンと展覧会を通して、私たちを広義のアートと生命の本質へと目覚めさせてくれたといえるだろう。それは今日の芸術鑑賞や展覧会の在り方への大きな問題提起にもなったのではないか。