I氏の展覧会で展示した市原尚士の展評をご紹介する企画も第三弾になります。原稿は、順不同で取り上げていますが、今回はたまたま、市原が「怒りを込めて振り返って」いる評が含まれていました。偶然ですが…。私、結構、怒りっぽいんです。

【展示名】望月桂 自由を扶くひと

【会場】原爆の図 丸木美術館(埼玉県東松山市)

【会期】2025年4月5日~7月6日

望月桂の展評

【展評】

黒耀会を結成した芸術家・望月桂(1886~1975年)の大規模な回顧展を訪れ、言葉を失う。50年も前に亡くなった人間とは思えないほどの今日的意義を、生命力を展示された品々が放っていたからだ。多くの人々が集まり「望月桂調査団」が結成され、その成果が本展に落とし込まれている点もすばらしい。そもそも望月の仕事の仕方も「コレクティブの元祖」的な性格が強いわけで、当然、展示の企画・運営も美術館(=学芸員)主導というよりは、多くの人が協力しあって共に作りあげていく協働型となっている。上下関係が一切なく、観客も容易に協働の和に入り込める自由な雰囲気が漂っている。アーティスト・卯城竜太さんらによる会場の空間構成もサイコー!屋台の集合のような、田舎の藁葺き屋根の家の中のようで白い白いホワイトキューブとはまったく異なっている。観客を含め展示に関わった人全員が「忍者武芸帳」(白土三平作)の影丸になれる好展示なのだ。

【自註自解&採点】

協働の和、とあるのは協働の輪が正しいとは思うが、あえて和で押し切りました。「忍者武芸帳」の影丸、読んでいなかったら何のこっちゃ?でしょうが、それもあえて押し切りました。分かる人には分かる。分からない人には分からない。それでもよし!故に65点。

【展示名】ベッドタイム・フォー・デモクラシー/名古屋

【会場】Minatomachi POTLUCK BUILDING(名古屋市)

【会期】2023年10月20日~12月23日

川上幸之介の展評

【展評】

倉敷と言えば、大原美術館とこたえる、そこのあなた。間違っていますよ。では正解は?倉敷と言えば、川上幸之介、これが正解です。「パンク!日常生活の革命」「ベッドタイム・フォー・デモクラシー」といった超絶すばらしい企画を倉敷やら名古屋やらで実行してしまう行動力には、とにかくおどろかされます。音楽やデザインや建築といった領域に関しては国際的な動向をほぼリアルタイムに取り入れているのに、美術や文学については、内向きでドメスティックな方向ばかりが支配する日本において川上のパンク音楽的初期衝動の強さはひときわ光りを放っている。「美術って音楽のように楽しんでもいいんだ」ということに気がつかせてくれた川上の功績はきわめて大きいものがあると思います。川上の企画する展示をより深く理解したいと思った、そこのあなた。ギー・ドゥボール著「スペクタクルの社会」を読みましょう。言い切る勇気と責任と…ドゥボールと川上の優れた共通点。

【自註自解&採点】

川上幸之介さんのことを褒めすぎな気もしますが、実際、突出して素晴らしい活動をしているのだから褒めて当たり前。多くのパンクスたちに川上さんへの関心を持ってもらえる文章が書けたのでは?故に72点。

【展示名】速水一樹個展「道草のプラクティス」

【会場】大久保分校スタートアップミュージアム(栃木県足利市)

【会期】2023年4月7日~5月28日

速水一樹の展評

【展評】

あなたの住む街にいつか“ヤツ”がやってくるかもしれない。公園に大学に路地裏にヤツはふらりと現れる。ガラガラと車輪付きの台を運びながら。この台の中に納められているのは鮮やかな色の板や角材。ヤツは、それらを即興的に組み立てていく、ネジ、ボルト、ナット、接着剤を一切使わずに、だ。摩擦力だけを使って、その場その場の空間の形に応じて変容させる形状はとても美しい。ヤツとか呼んでごめん、速水一樹さん。アートの仕事をしているはずなのに舞台を観ていると、錯覚してしまうくらい速水さんの作品にはパフォーマンスアートの香りがする。誰しもが子どもの頃、夢中になった積み木遊びを都市という、より大きなフィールドを使って実現させた拡大版積み木を速水が遊んでいると言えなくもない。おのずと幼年期の多幸感、ユーフォリアの香りも漂ってくる。地方都市が活力を失い、白黒になってきている現在、速水がもたらす色彩と形は大いに活力を与える。

【自註自解&採点】

速水一樹さんの仕事の概要も分かるし、アートが地方活性化にまで役に立つ可能性を持っていることも示せた文章。展開、構成も自然で破綻がなく、全体としてうまくまとめられた。故に75点。多くの方に速水さんの仕事を知ってほしい。

【展示名】メキシコへのまなざし

【会場】埼玉県立近代美術(さいたま市)

【会期】2025年2月1日~5月11日

「メキシコへのまなざし」の展評

【展評】

展示の内容ではなく、私が触発を受けて考えたことをむしろ記しておこう。「メキシコというのは縄文・弥生時代と深いかかわりがあるのか?」というのが私の問題意識となる。出品された海外作家、オロスコ、リベラ、シケイロス、タマヨといった作家たちの何と縄文っぽいことか。そして、メキシコの作家に影響を受けた岡本太郎、芥川(間所)紗織といった日本人作家たちも何と縄文、あるいは弥生の文化や風俗と強いかかわりが感じられることか!まるで縄文というものがビッグバンで、メキシコも戦後日本もすべてはそこから生まれたと言っても言い過ぎではないくらい、本展の会場に並んだ作品たちからは“縄文臭”が漂っていた。展示のキャッチコピーには、「あの頃、みんなメキシコに憧れた」と書いてあったが、メキシコではなく、本当は縄文に憧れていたのではないだろうか?同時開催されていた松平莉奈は奥原晴湖(1837~1913年)を参照。やっぱり温故知新です。

【自註自解&採点】

同時開催の松平莉奈さんの作品があまりにも素晴らしく、「メキシコへのまなざし」とどっちを書くか、ぎりぎり最後まで悩んだ。奥原晴湖という非常に興味深い女性作家を参照している時点で、great!当方の文章は、さしずめ67点。

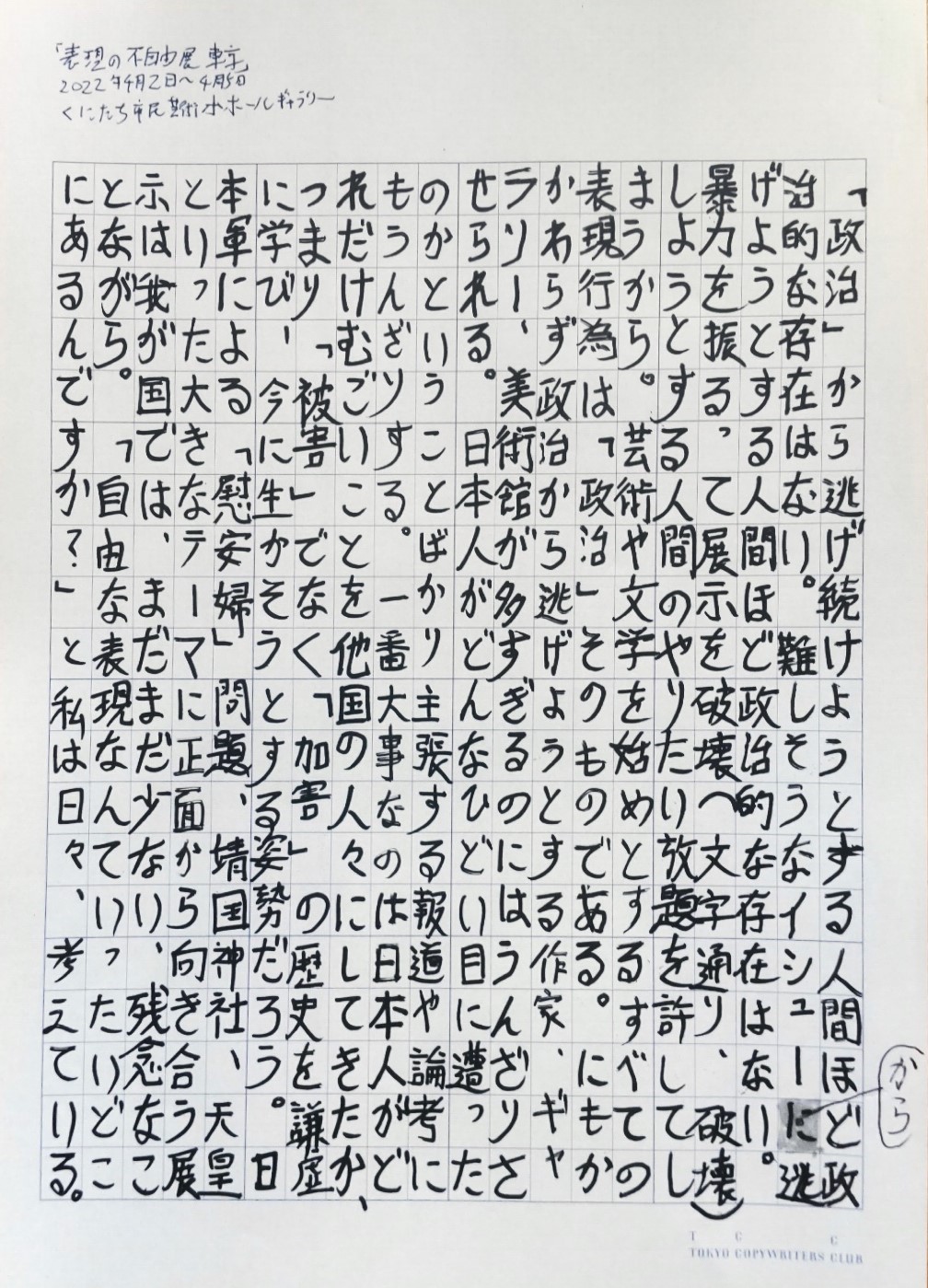

【展示名】表現の不自由展 東京 2022

【会場】くにたち市民芸術小ホールギャラリー(東京都国立市)

【会期】2022年4月2日~5日

「表現の不自由展」の展評

【展評】

「政治」から逃げ続けようとする人間ほど政治的な存在はない。難しそうなイシューから逃げようとする人間ほど政治的な存在はない。暴力を振るって展示を破壊(文字通り、破壊)しようとする人間のやりたい放題を許してしまうから。芸術や文学を始めとするすべての表現行為は「政治」そのものである。にもかかわらず政治から逃げようとする作家、ギャラリー、美術館が多すぎるのにはうんざりさせられる。日本人がどんなひどい目に遭ったのかということばかり主張する報道や論考にもうんざりする。一番大事なのは日本人がどれだけむごいことを他国の人々にしてきたか、つまり「被害」でなく「加害」の歴史を謙虚に学び、今に生かそうとする姿勢だろう。日本軍による「慰安婦」問題、靖国神社、天皇といった大きなテーマに正面から向き合う展示は我が国では、まだまだ少ない。残念なことながら。「自由な表現なんていったいどこにあるんですか?」と私は日々、考えている。

【自註自解&採点】

あの日、大量の右翼の街宣車に十重二十重に囲まれた国立の会場が、今も悪夢のように頭の中で再生される。あのようなことを二度と許してなるものか、という怒りで書いた展評。何も展示の内容に触れていないし、教条主義的な文章なので、採点をすると21点。でも、自分の中では、99点。独りよがりでスミマセン。(2025年7月13日20時58分脱稿)