I氏の展覧会で展示した展評を紹介する企画も今回が最終回になりました。展示に併せて、市原が海外で制作した「無#1」「無#2」の画像もご紹介します。実際の展示では、もっと多くの作品も並べました。海外のカフェや空港のラウンジで無我夢中になって制作していた時間が今はただ懐かしいです。児戯に類した駄作でお目汚しになってしまいますが、ご覧ください。

また、展示にお越しになった方は、あの気持ち悪い声による詩(?)の朗読をお聞きになったでしょう。あれは、この展示全体のイメージを400字でまとめた市原の作品です。句読点も一切ないのが原稿です。しかし、一息では朗読できないので、会場では各文章に息継ぎをいれて読みました。末尾が「恐ろしい」でそろえたのは、橘曙覧(1812~68年)が「独楽吟」で「たのしみは」で始まる和歌を詠んだのに対する返礼です。私には「たのしみは~」とは歌えません。私が歌えるのは、この世界の不可思議さと恐ろしさだけです。

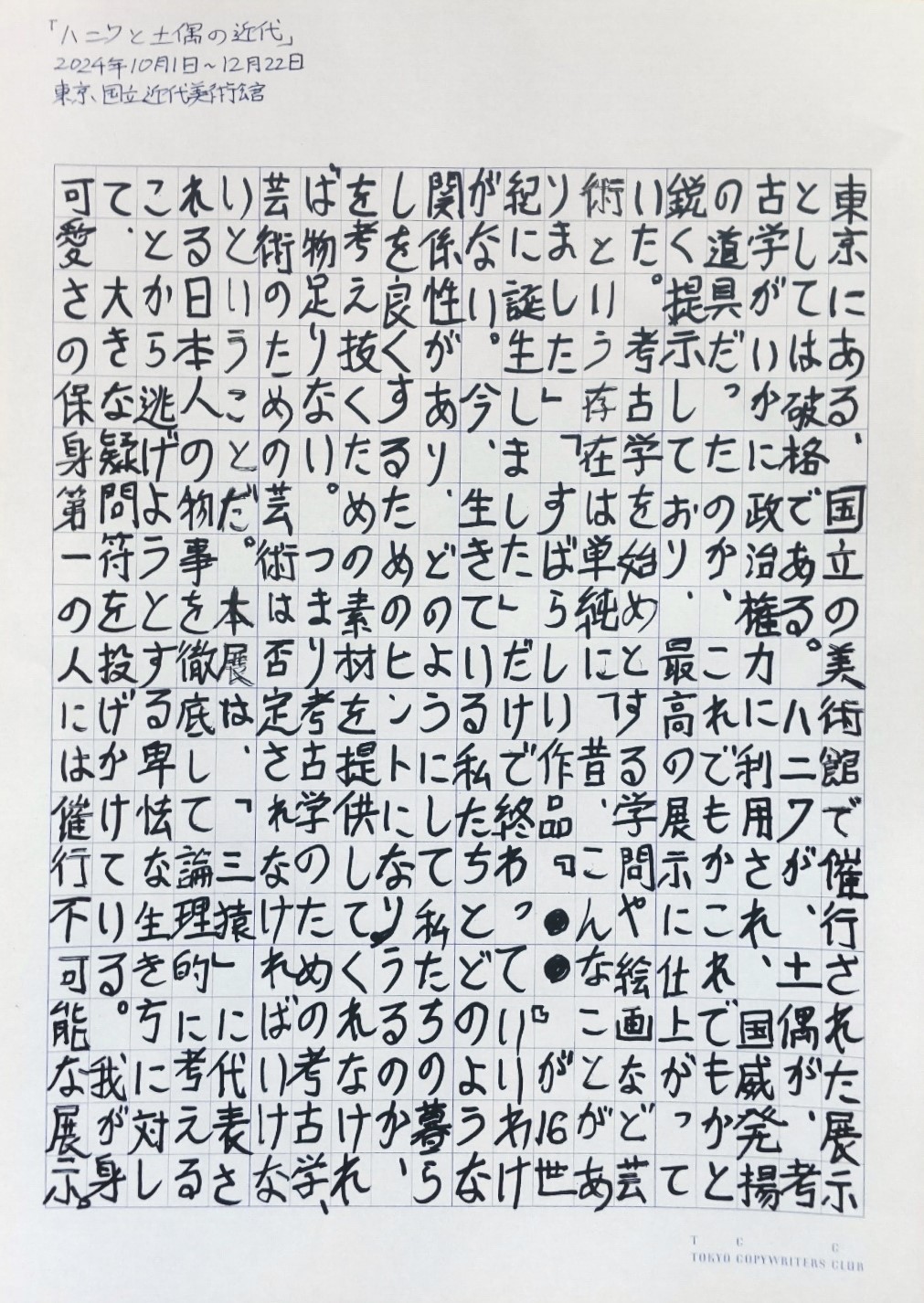

【展示名】ハニワと土偶の近代

【会場】東京国立近代美術館(東京・竹橋)

【会期】2024年10月1日~12月22日

「ハニワと土偶の近代」の展評

【展評】

東京にある、国立の美術館で催行された展示としては破格である。ハニワが、土偶が、考古学がいかに政治権力に利用され、国威発揚の道具だったのか、これでもかこれでもかと鋭く提示しており、最高の展示に仕上がっていた。考古学を始めとする学問や絵画など芸術という存在は単純に「昔、こんなことがありました」「すばらしい作品『●●』が16世紀に誕生しました」だけで終わっていいわけがない。今、生きている私たちとどのような関係性があり、どのようにして私たちの暮らしを良くするためのヒントになりうるのか、を考え抜くための素材を提供してくれなければ物足りない。つまり考古学のための考古学、芸術のための芸術は否定されなければいけないということだ。本展は、「三猿」に代表される日本人の物事を徹底して論理的に考えることから逃げようとする卑怯な生き方に対して、大きな疑問符を投げかけている。我が身可愛さの保身第一の人には催行不可能な展示。

【自註自解&採点】

いやー、もう終わって半年以上がたつんですね。本当に素晴らしい展示でした。学芸員の熱量が展示会場の隅々にまでみなぎっていて、私は感動しました。国立の美術館で、この企画を通す困難さを改めて考えました。展示が良かったから拙文も81点!

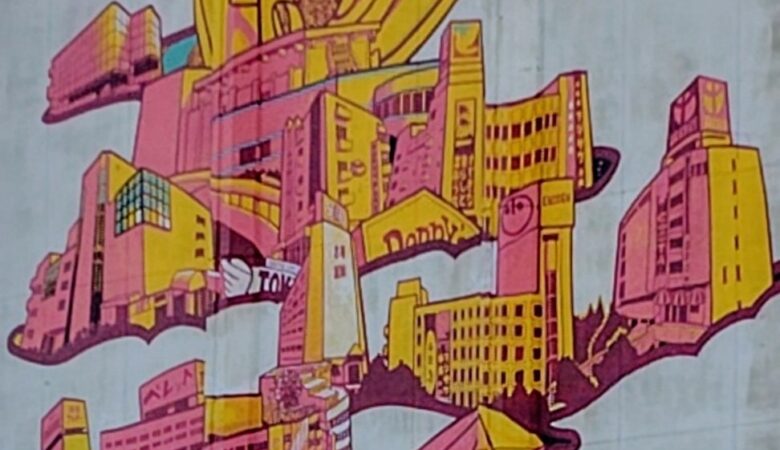

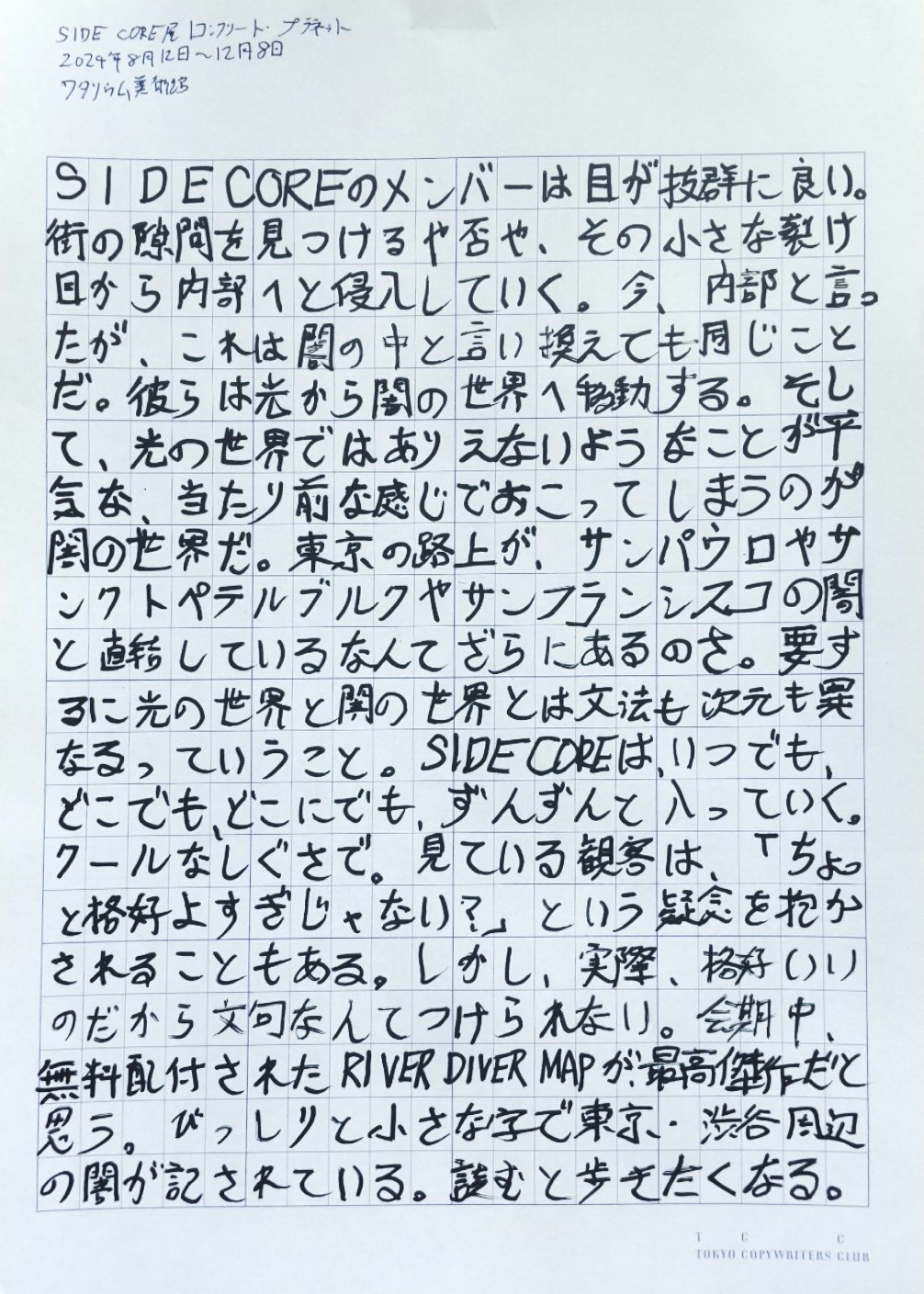

【展示名】SIDE CORE展|コンクリート・プラネット

【会場】ワタリウム美術館+屋外(東京・外苑前)

【会期】2024年8月12日~12月8日

SIDE COREの展評

【展評】

SIDE COREのメンバーは目が抜群に良い。街の隙間を見つけるや否や、その小さな裂け目から内部へと侵入していく。今、内部と言ったが、これは闇の中と言い換えても同じことだ。彼らは光から闇の世界へ移動する。そして、光の世界ではありえないようなことが平気な、当たり前な感じでおこってしまうのが闇の世界だ。東京の路上が、サンパウロやサンクトペテルブルクやサンフランシスコの闇と直結しているなんてざらにあるのさ。要するに光の世界と闇の世界とは文法も次元も異なるっていうこと。SIDE COREは、いつでも、どこでも、どこにでも、ずんずんと入っていく。クールなしぐさで。見ている観客は、「ちょっと格好よすぎじゃない?」という疑念を抱かされることもある。しかし、実際、格好いいのだから文句なんてつけられない。会期中、無料配布されたRIVER DIVER MAPが最高傑作だと思う。びっしりと小さな字で東京・渋谷の闇が記されている。読むと歩きたくなる。

【自註自解&採点】

ちょっと「格好よすぎ」だと思います、彼ら。多分、確信犯なんでしょうね、あの格好よさも。ヨコトリの変容し続ける大壁画も最高でした。私が文化庁の偉い人なら、彼らに文部科学大臣新人賞をあげたいです、もちろん冗談ですが。素晴らしい展示に引っ張られ、私の文章も78点。

【展示名】「元始女性は太陽だった」のか?

【会場】KOTARO NUKAGA Three(東京・天王洲)

【会期】2025年5月17日~6月14日

「元始女性は太陽だった」のか?の展評

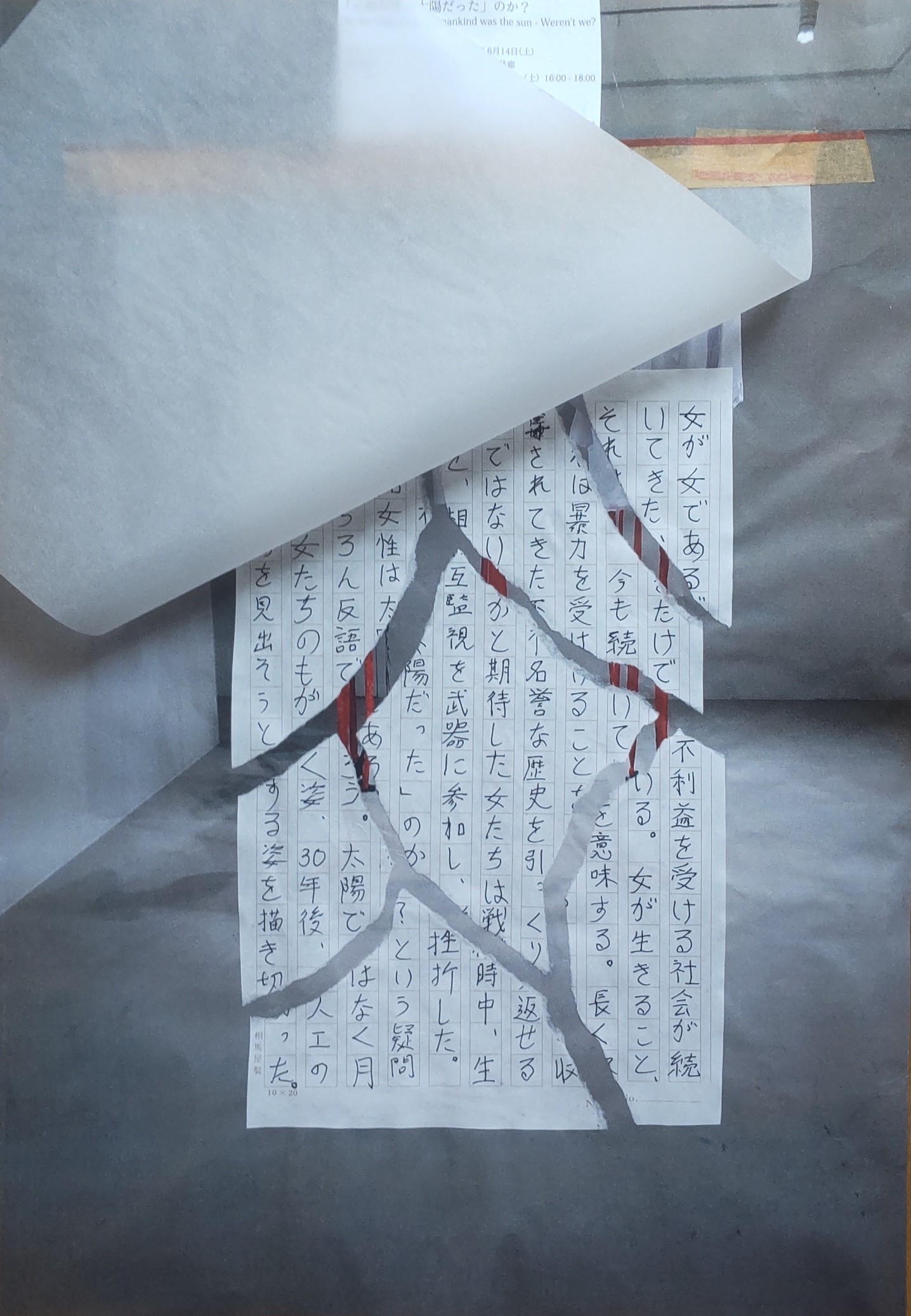

展評部分の拡大図

【展評】

女が女であるだけで不利益を受ける社会が続いてきた、今も続いている。女が生きること、それは暴力を受けることを意味する。長く収奪されてきた不名誉な歴史を引っくり返せるのではないかと期待した女たちは戦時中、生殖を、相互監視を武器に参加し、挫折した。「元始女性は太陽だった」のか?という疑問は、もちろん反語であろう。太陽ではなく月であった女たちのもがく姿、30年後、人工の子宮で活路を見出そうとする姿を描き切った。

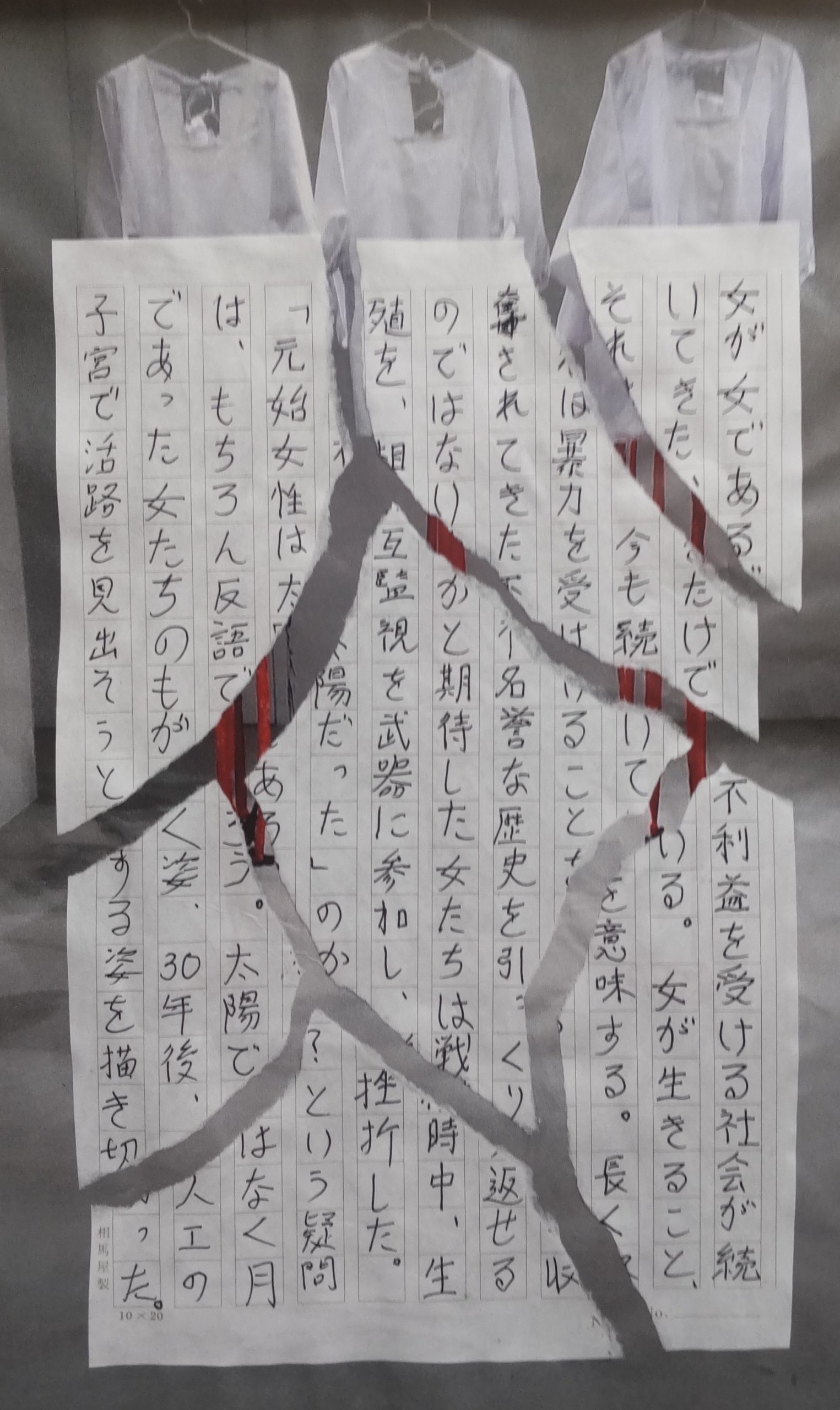

展評の裏面

【自註自解&採点】

この展評は、展示内容にインスパイアーされて、アートっぽい感じにしたくなったので、あえて200字詰原稿用紙1枚に設定を変更しました。びりびりに破いた原稿用紙のコラージュになっている点に思いを馳せてほしいです。トレーシングペーパーの紗幕もつけて、見たい人は紗幕をめくるというひと手間をかけました。市原の努力賞で、71点ということにします。

【展示名】岸本悠生展「アトリビュートとしての彫刻」

【会場】ギャラリー巷房(東京・銀座)

【会期】2025年5月12日~5月17日

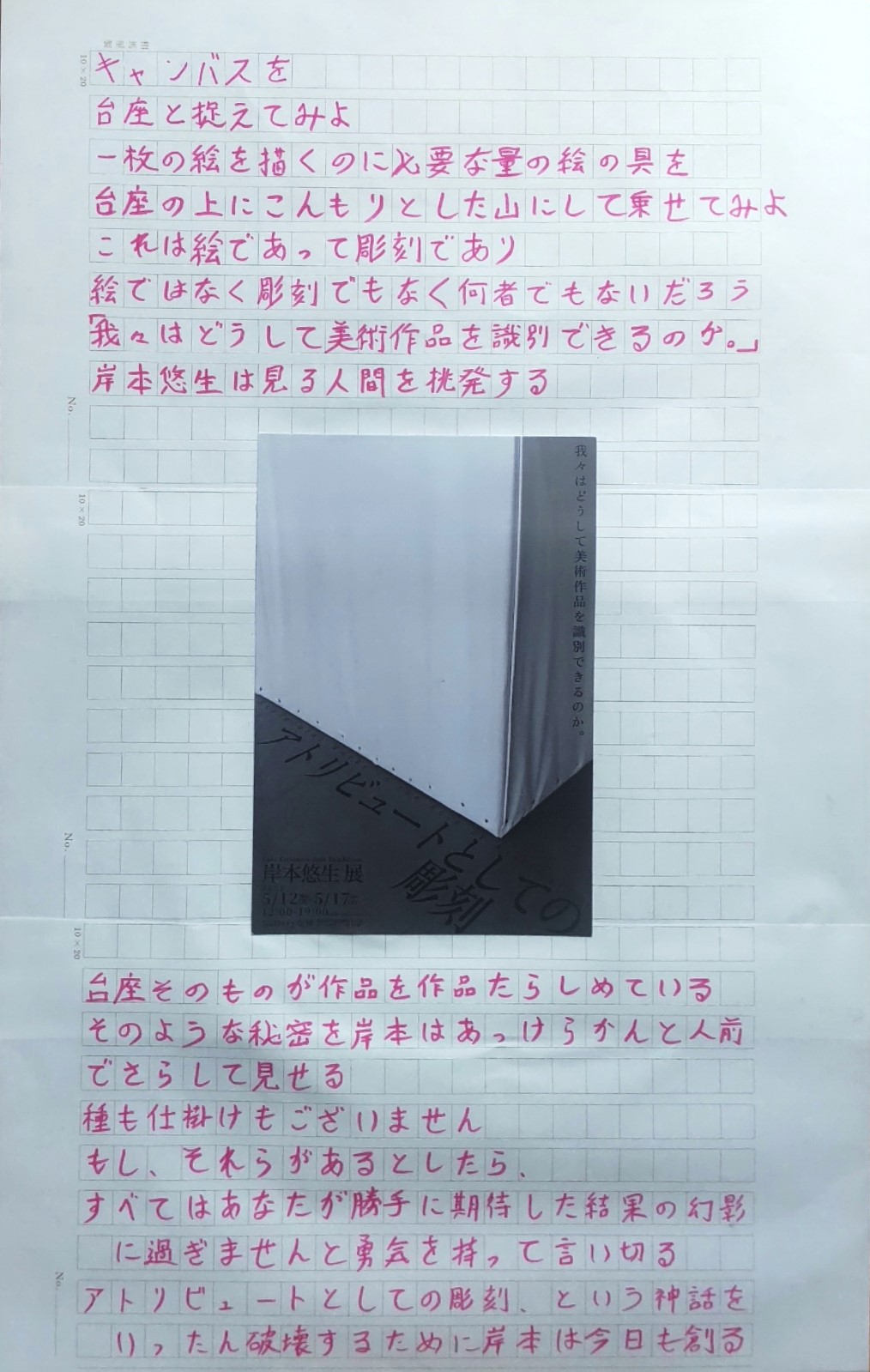

岸本悠生展の評

【展評】

キャンバスを

台座と捉えてみよ

一枚の絵を描くのに必要な量の絵の具を

台座の上にこんもりとした山にして乗せてみよ

これは絵であって彫刻であり

絵ではなく彫刻ではなく何者でもないだろう

「我々はどうして美術作品を識別できるのか。」

岸本悠生は見る人間を挑発する

台座そのものが作品を作品たらしめている

そのような秘密を岸本はあっけらかんと人前でさらして見せる

種も仕掛けもございません

もし、それらがあるとしたら、

すべてはあなたが勝手に期待した結果の幻影にすぎませんと勇気を持って言い切る

アトリビュートとしての彫刻、という神話をいったん破壊するために岸本は今日も創る

【自註自解&採点】

こちらも展示内容に刺激を受けて、少しだけアートっぽくなりました。展示会場内で、作家が常駐していて、「このエリアに入ったらお互い、本音トークをしようじゃないか」と呼びかけていたのが新鮮。本音で私も「岸本さん、あなたの作品面白いよ」と言えたのはとても良かった。岸本さんの今後が楽しみで仕方ないので、私の文章もご祝儀相場で77点。

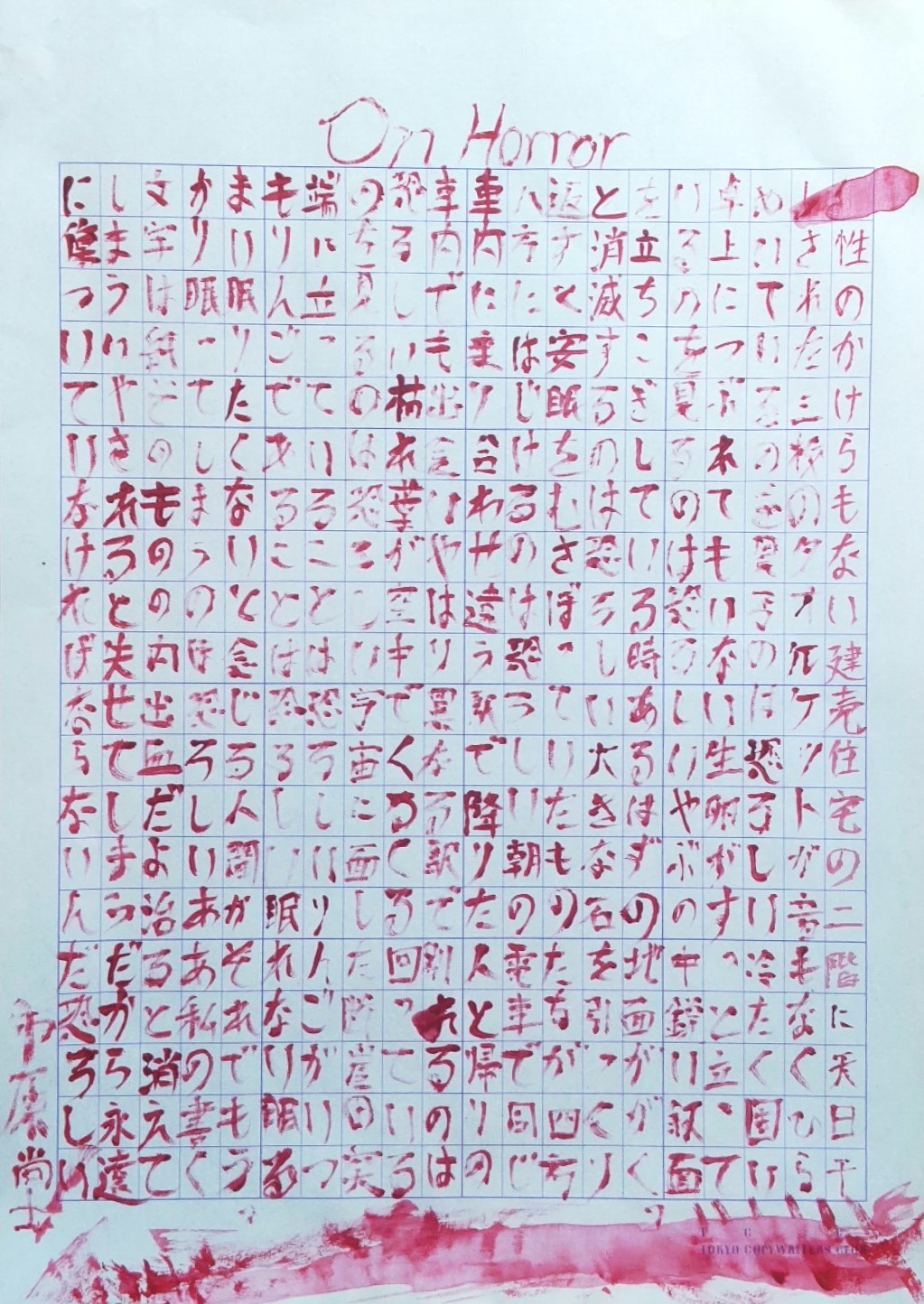

【会場内で展示・朗読した詩作品「On Horror」】

血のような赤色で原稿を書くところが少し病気でしょうか?

個性のかけらもない建売住宅の二階に天日干しされた三枚のタオルケットが音もなくひらめいているのを見るのは恐ろしい冷たく固い卓上につぶれてもいない生卵がすっと立っているのを見るのは恐ろしいやぶの中鋭い斜面を立ちこぎしている時あるはずの地面ががくっと消滅するのは恐ろしい大きな石を引っくり返すと安眠をむさぼっていたものたちが四方八方にはじけるのは恐ろしい朝の電車で同じ車内に乗り合わせ違う駅で降りた人と帰りの車内でも出会いやはり異なる駅で別れるのは恐ろしい枯れ葉が空中でくるくる回っているのを見るのは恐ろしい宇宙に面した断崖の突端に立っていることは恐ろしいりんごがいつもりんごであることは恐ろしい眠れない眠るまい眠りたくないと念じる人間がそれでもうっかり眠ってしまうのは恐ろしいああ私の書く文字は紙そのものの内出血だよ治ると消えてしまういやされると失せてしまうだから永遠に傷ついていなければならないんだ恐ろしい市原尚士

【自註自解&採点】

なんでこんな変な文章が私の体内から、脳内から出て来たんでしょうか?こんな文章を会場で展示し、朗読を流している自分が恐ろしい。何とも評価のしようがないので「0」点ですね。でもこの採点、悪い意味ではありません。0は数字の中で一番、偉い数字だと私は確信しているからです。それに「0」と「0」を結べば「∞(無限大)」にもなるので、私は0に良いイメージしかありません、という長い負け惜しみでした。

【無】

展示では、多くの作品を並べましたが、本稿ではそのごく一部だけ画像でご紹介します。「無#1」と「無#2」です。「何じゃこりゃ」とか言って怒りださないでくださいね、お願いします。

「無#1」

「無#2」

無の境地になって描いたから、タイトルも「無」です。無になるというのは、とても難しいけど、制作三昧の瞬間、そのような錯覚に陥ることがあります。どこで線を止めるのか、その決断をするのも「無」から引っ張り出してきています、私の場合。これ以上、描くと、格好悪くなるという予感がした時が、制作をやめる時です。

とんでもないものをお見せしてしまい、お粗末様でした。(2025年7月13日22時54分脱稿)