蓮井幹生「十七の海の肖像」

会期:2025年8月23日(土)〜9月15日(月・祝)

開館時間:11時〜19時 ※最終日のみ17時まで

休館日:毎週火曜日

会場:YUGEN Gallery FUKUOKA

(福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F)

現在、福岡県福岡市のYUGEN Gallery FUKUOKAで、写真家・蓮井幹生(1955‐)の個展「十七の海の肖像」が開催されている。本年6月に東京南青山のYUGEN Galleryで開催された同名展覧会の巡回展である。

元々、アートディレクターとして広告やレコードジャケットを多く手掛けていた蓮井は、1988年の初個展を機に写真家の道を歩み始める。翌1989年以降、蓮井は新潮社が刊行した『03(TRANS-CULTURE MAGAZINE 03 TOKYO Calling)』を始めとするカルチャー雑誌における著名人のポートレート写真で一躍世に知られるようになる。

映画監督、俳優、建築家、デザイナー、アーティスト、科学者等の幅広い分野の著名人を撮影したその「Portrait」シリーズは、計算され尽くされた構図と絶妙なタイミングの中で、普通の写真以上に永遠が一瞬に凝固したような「音のない世界」を感じさせる。それにより、被写体の人物達は皆、心の中で深く自分自身と向き合っているように見える。

多分、撮影する写真にこの特徴が通底しているということは、蓮井自身が極めて内省的な感受性の持ち主なのだろう。実際に、蓮井の作風は、声高に自己を主張するというよりも、繊細な美を通じて無言の内に鑑賞者に何かを伝えようとするところが一貫している。

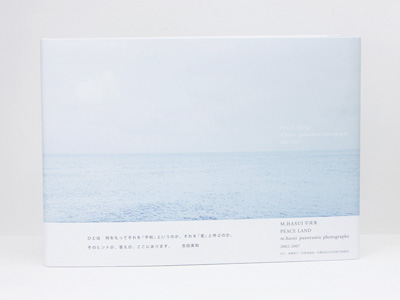

参考 蓮井幹生『PEACE LAND 1995-2001: M.HASUI PHOTOGRAPHS』2002年

蓮井は、1990年代初頭より「自然の摂理」をテーマに世界中の風景や自然物を撮り続けてきた。特に、ライフワークの「Peace Land」シリーズは、「6×17」という横長のパノラマカメラで、敢えて特別な場所ではなく偶然に出会った海の風景を、画角の中央に水平線を置いてカラーフィルムで撮影する連作である。

現代写真に少しでも関心を持っていれば、画角の中央に水平線を置く海景写真は、世界的に著名な杉本博司(1948‐)の「海景」シリーズをすぐに連想するだろう。杉本の同シリーズの評価が世界的に極めて高い以上、たとえ白黒写真とカラー写真の違いがあるとはいえ、通常は模倣を疑われる同じ題材・構図の作品はプロの写真家ならばまず絶対に避けるものである。

しかし、画角の中央に水平線を置く構図は、最も純粋に永遠の不動性を感じさせる。そのため、写真家が内省的であればあるほど、この構図に行き着くのはある意味で自然である。また、よく考えてみれば、そもそもこのシンプルな構図は何も杉本の専売特許という訳ではない。むしろ、模倣を疑われるのが避けられない状況でも敢えてその構図を選択するならば、それはその写真家が何かこの構図でこそ最も表現しうるものを真摯に追求しているからに他ならない。

蓮井自身は、「杉本博司さんは水平線を太古の昔からある地球本来の姿として捉え作品を発表されていますが、僕はその真逆。今を生きる僕らがもっともリスクを生んでいる場所が水平線であるというアプローチです」と述べている[1]。これを言い換えるならば、蓮井が「Peace Land」シリーズで水平線を取り上げるのは、その一見美しい海景の背後にある現代の環境問題を示唆するためと言える。

実際に、蓮井の「Peace Land」シリーズは、水平線を画角の中心に置くことで大自然の崇高性を感じさせる。また、無限に押し寄せる波や、風に揺れる水面や、反射する光の一瞬を捉えていて、とても美しい。しかし、そこには、「私たちが生活する上で無神経に捨てたペットボトルなどのゴミはマイクロプラスティックと化して海中に漂い、また洗剤などの化学物質はその海を根本的に汚染する」という問題意識が暗示されている。「それは海の生物にも多大な害を与え、食物連鎖によって何れ私たちの体をも蝕むことになる」[2]。

それでも、蓮井の「Peace Land」シリーズの海景が美しいのは、母なる大自然がいつもそうした人間の愚かな過ちを何とか浄化してくれている姿を表現しようとしているからであろう。その点で、敢えて撮影される海景が偶然に選ばれているのも、私達はどこにいても海に包まれているという意識を強め、そうした母なる大自然の包容力の大きさを感受させる。さらに、シリーズ名が「Peace Sea」ではなく「Peace Land」であるのも、古代から現代まで一貫して海こそが人間を含む地上の生命全てを平和に守り育ててくれていることへの感謝が含意されているように思われる。

なお、蓮井はこの「Peace Land」シリーズを30年以上継続している。そして、同シリーズの写真集『PEACE LAND 1995-2001』と『PEACE LAND 2002-2007』は共にフランス国立図書館に収蔵されており、既にそのオリジナリティとクオリティは国際的に認められている。

参考 蓮井幹生『PEACE LAND: m.hasui Panoramic photographs 2002-2007』2008年

本展で展示される17点の写真作品は、この「Peace Land」シリーズの発展である。ただし、いくつか変化がある。

最も大きな変化は、題材上、撮影される海景が偶然ではなく意図的に選ばれていることである。つまり、これらの写真は、2023年から2025年にかけて、蓮井が日本国内の稼働していないものも含めて50基以上ある原子力発電所に面した17地域の海を撮影したものである。

その地域名は、作品のサブタイトルにそれぞれ示されている。具体的に列挙すると、「北海道古宇郡泊町」「青森県下北郡東通村」「宮城県牡鹿郡女川町」「福島県双葉郡大熊町」「福島県双葉郡楢葉町」「茨木県那珂郡東海村」「静岡県御前崎市」「愛媛県西宇和郡伊方町」「鹿児島県薩摩川内市」「佐賀県東松浦郡玄海町」「島根県松江市」「福井県大飯郡高浜町」「福井県大飯郡おおい町」「福井県三方郡美浜町」「福井県敦賀市」「石川県羽昨郡志賀町」である。

展示風景

日本の原子力発電所に関する写真シリーズとしては、1991年から1993年にかけて当時53基の原子力発電所のある風景を撮影した、広川泰士(1950‐)のモノクロ写真集『Still Crazy』(1994年)が有名である。ただ、それとの差異は、白黒とカラーの違いを別にすれば、広川の連作では全て画面のどこかに必ず原発が映り込んでいるのに対し、本展の写真では全て画面に原発を入れずにその前の海景を撮影していることである。

ただし、蓮井は問題意識自体は広川と共有している。常に蓮井の念頭には、広川の「原発はこんなにもきれいな場所にある。でも、その風景はクレイジー」という言葉があったという[3]。つまり、「まるで原発の安全性をあたかも誇張するかの如く」「どの原発も大変美しい海に面している」が、「2011年の東日本大震災の大津波のような災害で事故に至れば、取り返しのつかない大気汚染及び海洋汚染に繋がるリスクは避け難い」[4]。

実際に、本展は原発の前の海景を撮影した写真の展示であることを最初から明示している。そのため、東日本大震災の巨大な地震と津波で壊滅的な打撃を受けた福島第一原子力発電所事故を知っている私達は、それらの美しい海が常に破局的な危険と隣り合わせであるギャップに慄然とせざるをえない。

蓮井幹生《十七の海の肖像 #01(北海道古宇郡泊村)》2025年

また、寸法上、「Peace Land」シリーズは「6×17」のパノラマ写真であったが、本展の写真は「4×5」の大判写真である。蓮井自身によれば、それは「特殊な画角で見た目が美しい写真だと、その圧倒的な美しさに吸収されてしまう」ので「『普通の写真』であろうとし」たからだという[5]。ここには、「美しい海の前ではまさか原発事故は起こらないだろう」という楽観的希望を増幅する過剰な美化を避ける意識が伺われる。

そして、会場の3つの壁面では、正面中央の他よりも約2倍大きい写真1点を挟んで、左右に水平線の高さが正確に揃った写真16点が並んでいる。それにより、日本を囲む海が全て繋がっていると共に、島国日本が無数の原発に取り囲まれていることが実感される構成になっている。

なお、余談であるが、筆者の先祖代々の実家は宮崎県えびの市の山間の盆地にあり、筆者も一時生活したことがある。ここは、鹿児島県薩摩川内市の川内原子力発電所から直線距離でわずか約60キロメートルしか離れていないが、福島第一原発事故では放射性物質は数百キロメートルにわたって飛散したことが知られている。それでも、普段住民達は自分にはどうすることもできない無力感と実感のなさから原発が身近にある事実をできるだけ考えないように生活し、結局忘却していた。恐らく、これは日本全国どこでも見られる現象であり、筆者自身も蓮井の作品を見て身につまされる思いがしたことを付言しておく。

蓮井幹生《十七の海の肖像 #09(鹿児島県薩摩川内市)》2025年

さらに、技法上、本展ではこれまでドキュメンタリー写真では無修正を貫いてきた蓮井としては初めて本格的な画像処理を行っている。日本の海はとても狭いので、海景を撮影すれば必ずどこかに船舶や灯台やテトラポッド等が映り込む。しかし、今回蓮井はそれらの人間の活動の痕跡である人工物を全て画像処理で消去している。

それにより、これらの海景写真では、言わば人類誕生以前あるいは人類滅亡以後の大自然の無垢な美しさが表象されている。あるいは、それは人間が正しい道を歩んだときの理想の未来像とも言える。実際に、蓮井は次のように説明している。

海に限らず地球上の問題を引き起こしているのは、すべて人間。AIでもなんでもテクノロジーによって進化していくのはいいことだけれど、取り返しのつかないリスクと引き換えにするものなのか。果たして次の世代に安全で美しい地球を残せるのか。それを考えてもらいたくて原発は写さず、人間さえもいない架空の海を表現してみたわけです[6]。

なお、この画像修正の際に、蓮井は一旦フィルムカメラで撮影した写真をデジタルスキャニングするという手法を用いている。これは、フィルムカメラとデジタルカメラの両方で同じ風景を撮影したところ、デジタルカメラも性能が上がっているとはいえ、やはりどうしてもアナログのフィルムカメラの方が自然に近かったからだという。その上で、デジタル加工によりレタッチを行うことには、科学技術は否定されるべきものではなく、より良い目的や状況改善のためにこそ使えるのではないかという蓮井なりの提言も感じられる。

だが、ストレート・フォトを信条とする写真家としての蓮井自身には、こうした加工は「真を写す」ものとしての「写真」にふさわしくないという葛藤もあったらしい。しかし、もし現実風景をただありのままに提示するだけならば、単にその現実を肯定するメッセージとして受け取られる恐れもあるだろう。むしろ、会場全体で一つのコンセプトを提示する「現代美術」のインスタレーションとして見ることのできる本展では、そうした写真加工は極めて妥当な創意工夫と言えるように思われる。

蓮井幹生《十七の海の肖像 #14(福井県三方郡美浜町)》2023年

注目すべきは、正面壁面の中央に1点だけ、水平構図ではなく俯瞰構図の写真があることである。それは、敦賀発電所の前の海水面を撮影した《十七の海の肖像 #15(福井県敦賀市)》(2024年)である。

この特別性は、蓮井の個人史に根差している。というのも、蓮井には敦賀発電所の建設に四国電力の技術者として携わっていた年上の従兄がいた。ところが、その従兄は40歳そこそこで白血病により亡くなってしまう。蓮井によれば、その時に初めて放射能の怖さを知り、原発を意識するようになったという。その意味で、この作品の俯瞰構図は、敦賀原発が入り組んだ湾内にあり水平線を撮りにくい理由に加えて、その従兄への鎮魂の祈りの表象とも解せるだろう。

なお、その敦賀発電所の敦賀1号機は、1970年の大阪万博の開会式に合わせて営業運転を開始している。これは、1966年の東海発電所に続く日本で2番目の商用原子力発電所であり、その後日本で多数建設されるBWR(沸騰水型軽水炉)の最初のものであった。

蓮井幹生《十七の海の肖像 #15(福井県敦賀市)》2024年

蓮井は、日本の原発がある海を全て回ることを予め決めていたのかという質問に対し、「このシリーズは全部撮らなければ意味がありません」と答えている[7]。その訪問地は、最初が2023年11月の福井県の美浜であり、最後が2025年3月の北海道の泊であった。蓮井は、いつも海岸近くに車中泊し、光加減など撮影に最も適した時間帯を待って撮影したという。

国内の全原発の前の海を撮影するというコンセプトは、誰にでも主旨が分かりやすいので、単なるアート界を超えて広く一般への非常に強い訴求力を持っている。しかし、その分反発も大きいので、職業写真家として取り扱うのは極めて高い社会的リスクも伴っている。

その困難さを十分に理解した上で、それでも蓮井は、上記の個人史に加えて、自身が正式に得度した浄土真宗の僧侶でもあることから、この連作に取り組む強い内的必然性を感じているようである。それは、単に「原発反対!」というスローガンを絶叫するのではなく、鑑賞者に静かな美の情感を通じて、近視眼的にではなく長期的視野において、より一段深いレベルで、原子力発電所は本当に必要なのか、本当にそれ以外に別の道はないのかを寡黙に問いかけるものである。なお、蓮井は2011年の東日本大震災の後にはすぐに支援活動のために福島を縦走していることも付記しておこう。

今回のテーマは、ただ原発に反対するというメッセージではないんです。そこは誤解してほしくありません。僕は根本的にテクノロジー、文明は肯定すべきだと思っている。人間が自然に手を加えることで生きながらえ新たに生まれる生命があるし、人は進化して幸せに生きなくてはならない。ただし、人間がその未来に対して責任を取れることが大事です。忌野清志郎の歌じゃないけど「もうこんなバカなこと、やめようぜ」という気持ちはありますね[8]。

註

[1] 『蓮井幹生 個展 十七の海の肖像』(YUGEN Gallery・2025年)、6頁。

[2] 同前、3頁。

[3] 同前、6頁。

[4] 同前、4頁。

[5] 同前、7頁。

[6] 同前、6頁。

[7] 同前、7頁

[8] 同前、8頁。

(作品写真は全て作家提供)