展示風景

「sakamotocommon OSAKA 1970/2025/大阪/坂本」

会期:2025年8月30日~9月27日

会場:VS.(ヴイエス)

JR大阪駅の北側にある、北ヤード(貨物ヤード)跡地の大規模再開発によって誕生したグラングリーン大阪の文化施設「VS.(ヴイエス)」で、2025年8月30日から9月27日まで、坂本龍一の大阪初となる展覧会「sakamotocommon OSAKA 1970/2025/大阪/坂本」が開催されている。2024年から2025年3月末まで東京都現代美術館で開催されていた、「坂本 | 音を視る 時を聴く」展は、開館以来最高の34万人を動員し、改めて坂本の存在感を示すことになった。

坂本龍一という存在を考えるのは難しい。音楽家、作曲家という顔の他に、知的好奇心が旺盛で、多くの文化人と交流し、共著も多い。2000年代に入ると、現代アートの領域でも数多くの作品を発表した。震災以降、被災地の人々との交流や活動も行ってきた。「領域横断」と言うにはその活動の幅が広すぎる。知識人と大衆と結び付ける役割と、様々なジャンルのクリエイターを結び付ける役割の両方を担い、自由自在に活動していたといってよい。坂本龍一という存在自体が、一種のメディウムであったといえるかもしれない。

今回の展覧会は、東京都現代美術館とは異なり、1970年の大阪万博が一つの起点になっている。というのも、坂本は東京藝大在外中の18歳の頃に開催された大阪万博に行き、武満徹が演出プロデューサーをしていた鉄鋼館につくられた当時最先端の音響ホールで、武満の《クロッシング》、イアニス・クセナキスの《ヒビキ・ハナ・マ》、高橋悠治の《エゲン》などのオーディオコンサートに加えて、ホワイエに17基設置されてあったバシェ兄弟の「音響彫刻」にふれ、様々なインスピレーションを得ているからである。

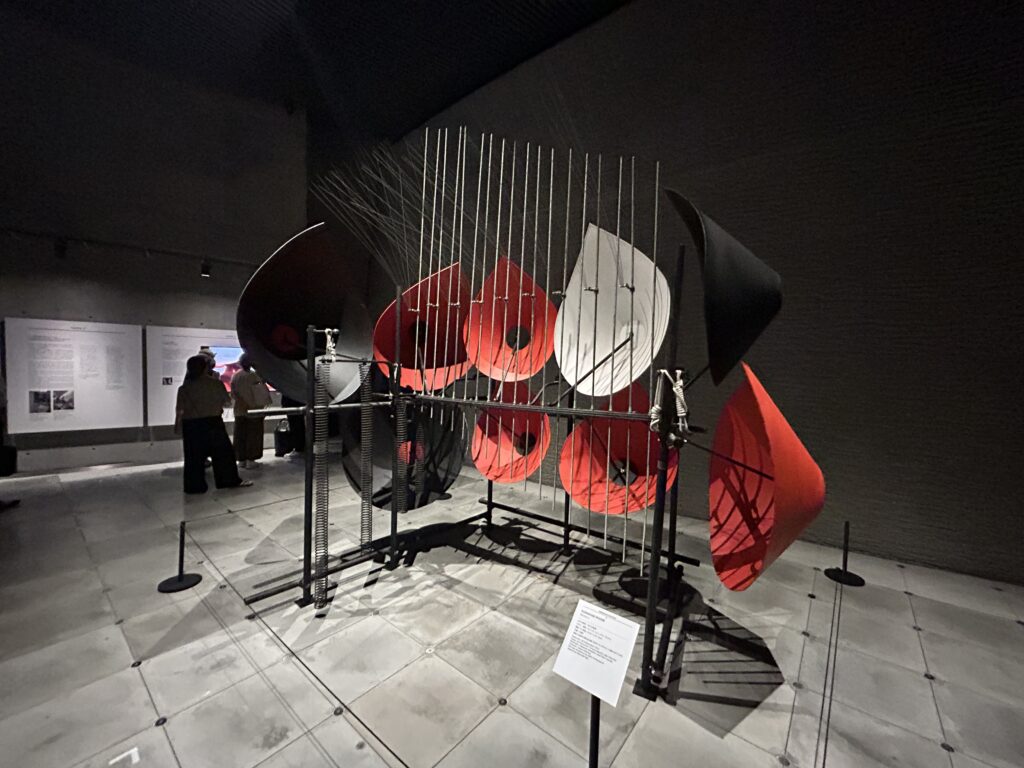

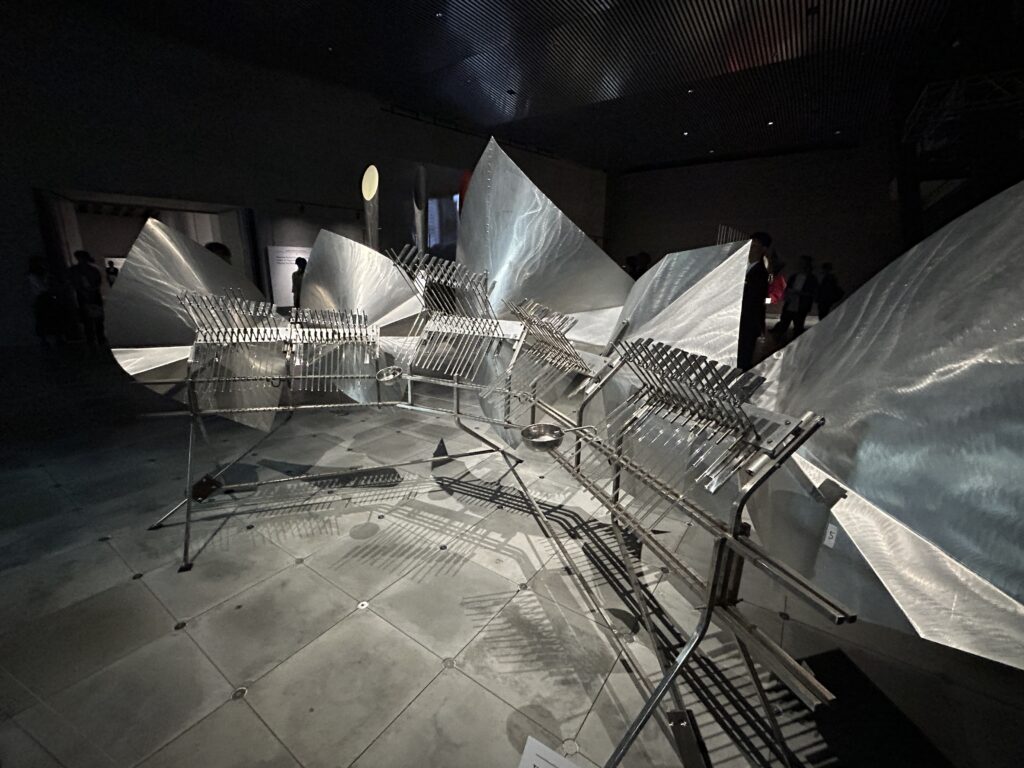

バシェ兄弟とは、弟で彫刻を学んだアーティストのフランソワ・バシェ(1920-2014)と、工学を学んだエンジニアの兄のベルナール・バシェ(1917-2015)のことであり、彼らは音響理論や既存の楽器の音響構造を精緻に分析した後、金属やガラスを使用して「音響彫刻」を制作した。「楽器」としなかったのは、それが演奏家の利用を想定して、精緻なコントロールによる音楽をつくるものではなく、非音楽家の利用と不確定で偶然的な音の発生を意図していたからであろう。坂本は、晩年の作品において度々この「音響彫刻」を使用して音楽を制作していた。そのこともあって、本展ではバシェ兄弟の「音響彫刻」が展示され、大々的に取り上げられている。

バシェ兄弟の「音響彫刻」がこれほど取り上げられることは個人的には感慨深い。というのも、私は2001年から2002年にかけて、万博記念協会から委託され、大阪万博で残された資料の調査を担当していたこともあって、鉄鋼館でほぼ解体されていた「音響彫刻」を確認していたからである。

大阪万博のパビリオンは、主催者の規約でも敷地返却や原状復帰が求められることもあって、ほぼ解体されるのが通例となっている。もちろん仮設建築物として申請されており、長期的な保存を前提とした構造になっていない。前川國男によって設計された鉄鋼館の場合、最先端技術を駆使したパビリオンと異なり、複雑な構造体ではなく、鉄筋コンクリート造で堅牢であったこともあり、閉幕後も残されることになった。その後も、実験的な音楽が開催されることが想定されたが、万博会場自体が閉幕後に再利用計画をつくったこともあって、使用される機会のないまま長い時間が経ち、結局ほとんど使われないまま廃墟となっていたのである。

私たちが中に入ったときは、ほとんどタイムカプセルのような状態で、当時の形が残されていた。しかし、当時NHK技術研究所主任研究員・藤田尚が設計した、立体音響を実現するために天井・壁・床に設置された1008個のスピーカーは使用できなくなっており、天井から吊られた球体スピーカーはところどころ切れたり、ほつれたりしていた。中央の円形舞台や観客席の板もいたるところで腐っていて、踏むと変形したり、割れそうになるところもあった。地下に行くと、かつては円形舞台はせり上がる機構になっていたようで、大がかりな装置があったが、そちらも錆びついていて動かなくなっていた。円形舞台の周囲の通路には、《太陽の塔》の内部にあった「生命の樹」に付けられていた生物模型が無造作に置かれていたことも覚えている。ほとんど「倉庫」としてしか使用されていない空間だったのだ。

それらの放置された資料を調査をする必要があった理由は、大阪万博の閉幕後、万博会場跡地の整備・管理をするために1971年に財団法人日本万国博覧会記念協会(通称:万博記念協会)が設立されたのだが、国の行政改革(特殊法人改革)に伴い、万博記念協会の役割を独立行政法人に移行することが決定しており、そのための資産のリストを把握する必要があったからだ。

EXPO’70パビリオン(元・鉄鋼館)

EXPO’70パビリオン(元・鉄鋼館)音響ホール跡

2003年10月1日に独立行政法人日本万国博覧会記念機構(通称:万博記念機構)へ移行し、鉄鋼館は万博40周年事業の一環として整備が進められ、万博当時の映像・写真・模型・資料等を展示し、万博の歴史を伝える記念館であるEXPO’70パビリオンとして2010年に開館する。その際、EXPO’70パビリオンの展示を担当した乃村工藝社によって修復されたのが《池田フォーン》である。大阪万博当時、弟のフランソワ・バシェとその片腕だった建築家のアラン・ヴィルミノの二人が来日し、日本側ではピアノ調律師の池田氏が中心となり、川上格知が助手となって制作されたものだ。

実はその前年の2009年、パーカッション奏者の永田砂知子と、宮崎千恵子がピエール・マルボスの紹介でベルナール・バシェに出会っていた。帰国した永田砂知子は、EXPO’70パビリオンを訪問し、そこで解体された音響彫刻の部材が倉庫に残っていることを知り、そのことがフランソワ・バシェにも伝わることになる。

そこから急速に大阪万博で制作されたバシェ兄弟の「音響彫刻」の復元が加速することになる。2013年には、川上格知がEXPO’70パビリオンに復元された《池田フォーン》と、残りの解体部材を確認し、後に修復を申し出て、万博記念機構と委託契約を締結する。2013年、万博記念機構の依頼により、川上とフランソワ・バシェの後継者であるマルティ・ルイツ・カルラ(バルセロナ大学)によって、《川上フォーン》と《高木(関根)フォーン》(註)が修復された。2015年には京都市立芸術大学において、柿沼敏江(京都市立芸大教授・当時)が修復プロジェクトのリーダーとなり、松井紫朗(京都市立芸大彫刻科教授)とマルティ・ルイツ・カルラと連携し《桂フォーン》と《渡辺フォーン》の2基が修復された。

また、東京藝術大学美術学部先端芸術表現科・古川研究室とサウンドアーティスト、サウンドデザイナーの川崎義博(東京藝術大学講師・当時)もプロジェクトに参画し、アーカイブを担当していく。2015年には永田砂知子を会長としてバシェ協会が設立され、東京国立近代美術館や京都市立芸術大学、京都芸術センターなどで展覧会やコンサートが開催されるようになる。2017年には、川崎を中心に古川研究室とファクトリーセンターが共同して「東京藝術大学バシェ修復プロジェクトチーム」が発足され、クラウドファンディングによって《勝原フォーン》を修復する。そして6基の「音響彫刻」が修復された。

坂本は、バシェの「音響彫刻」が京都市立芸術大学で修復されていることを聞きつけ、自身の音楽制作に取り入れるようになる。それが『async』と『TIME』などの晩年の作品に活かされていく。それが55年ぶりに「大阪万博」が開催される2025年に、坂本の展覧会を開催する意味でもある。坂本が刺激を受け、さらに自身の晩年に取り入れた「音響彫刻」による作品や経験を、坂本龍一が遺したものを共有化する試みである「sakamotocommon(サカモトコモン)」として未来に引き継いでいこうというわけである。

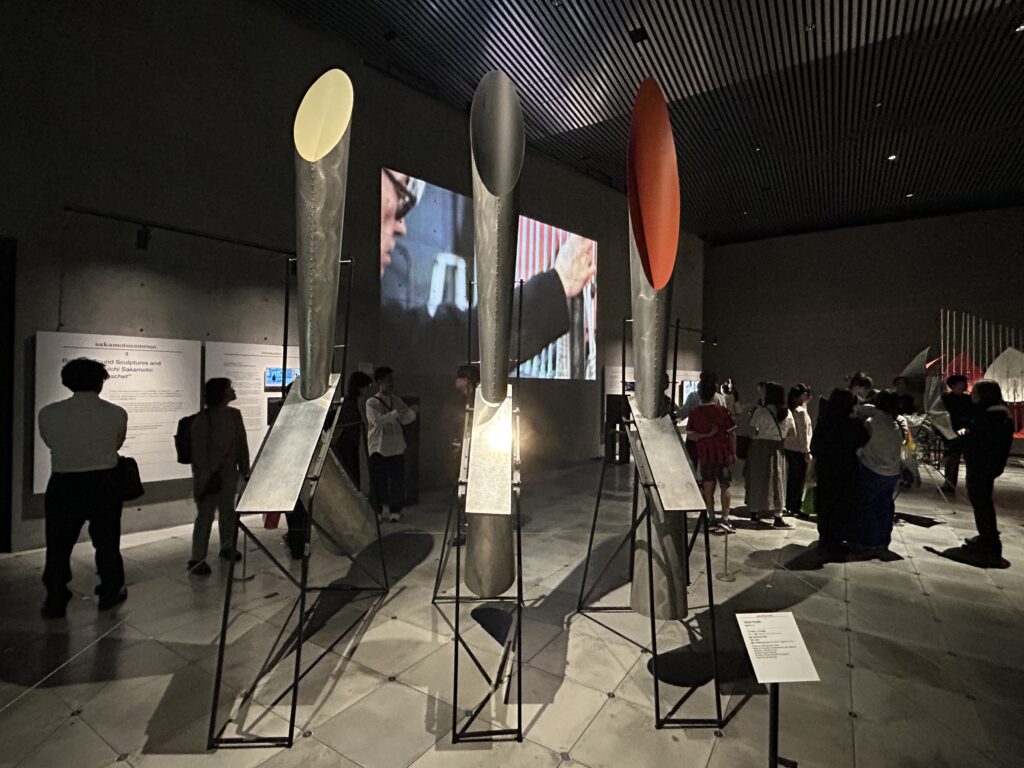

バシェ兄弟《池田フォーン》(1970制作、2010年修復) 大阪府所蔵

バシェ兄弟《川上フォーン》(1970年制作、2013年修復) 大阪府所蔵

バシェ兄弟《高木フォーン》(1970年制作、2013年修復)大阪府所蔵

会場に展示された「音響彫刻」は、大阪府が所蔵する《池田フォーン》《川上フォーン》《高木フォーン》の3基である。さらに、とマルティ・ルイツ・カルラと「東京藝術大学バシェ修復プロジェクトチーム」が坂本のために制作した専用の「音響彫刻」《Après Baschet RS001》(2018)も展示しており、それは触ることもできる。それは「クリスタル・バシェ」と呼ばれている《高木フォーン》の小型版といってもよいもので、ガラス棒とそれを調律するためのステンレス棒、さらにそれの音を拡張するアルミ板でできている。手を水につけてガラス棒を擦ると、振動がステンレス棒に伝わり、あるピッチを中心に倍音を多く含んだ揺らぎの多いドローンが鳴る。

《Après Baschet RS001》(2018)

「クリスタル・バシェ」は、ジャン・コクトー監督の映画『オルフェウスの遺言』(1960)、武満徹が音楽を担当した黒澤明監督の映画『どですかでん』(1970)などの映画音楽にたびたび使用されているとのことで、坂本もその音の魅力に憑りつかれた意味もよくわかる。

坂本がバシェの「音響彫刻」を演奏している様子は、2020年12月に京都市立芸術大学アートギャラリー@KCUAで捉えた映像と、最後のオリジナルアルバム『12』で坂本自身が確認した、没入感のある立体的な音場を体験できる3D Reality Audioがつくられ、バシェの「音響彫刻」を演奏して録音した『Ryuichi Sakamoto :Playing the Baschet』が初公開され、追体験できる。

《Ryuichi Sakamoto:Playing the Piano 2005-D》

この坂本とバシェの「音響彫刻」の展示の対面には、坂本が弾いたピアノの自動演奏が奏でられている。グランドピアノは坂本の「ゴースト」がいるかのように鍵盤が沈み、壁面には在りし日の姿のスライドが上映されている。坂本のマルチな活躍とは対極的に、ピアノによるシンプルで、独特な憂いと哀しみ、慈しみをたたえたメロディが奏でられている。

こちらの方は原初的な音楽といえるものだ。もちろん複雑なリズムやハーモニー、西洋音階と平均律による近代楽器の象徴であるピアノを使用しているが、その本質は還元化された旋律といってよい。その証拠にどの曲も口ずさむことができる。近年、音楽はデフォルトモードネットワーク(DMN)を活性化させ、感情移入をさせやすくするということがわかってきているようだ。音楽と非音楽、楽音と非楽音の違いは、学問的、哲学的な定義はあるかもしれないが、感情移入を促すかどうか、ということに尽きると私も考えている。それがどのような「感情」かというところが重要だが、坂本にとって音楽に求める感情は、自身のメディアによる広範囲な活躍とは真逆で、人々の心を煽るようなものではなく、個人的、内省的、憂いや哀しみ、慈しみに属する「小さなもの」であり、それが坂本という一個人のパーソナリティの本質であったように思える。

それとバシェの「音響彫刻」とどのように結びつくのか。先に述べたように、バシェの「音響彫刻」は楽器ではないし、それで奏でられる音楽は、いわゆる音楽ではない。坂本が音楽ではなく、モノ自体の音に触れたかったと述べているように、意図的に楽音にならないように設定されたモノの音である。

よく知られているように、ジョン・ケージが《4分33秒》(1952)で無音の作品を発表して以降、楽音と非楽音の境界はなくなっていった。ピエール・シェフェールは、そのような楽音と非楽音をテープでつなげて、「ミュージック・コンクレート」という新しい方法を生み出した。現在では、フィールドレコーディングと音楽を組み合わせることが盛んに行われるようになっている。バシェ兄弟も「ミュージック・コンクレート」やシュトックハウゼンらの電子音楽が先行していることを知りつつ、アナログの素材を使って、同じようなことができるということを考えたと、会場で上映されているエリック・マリン監督の映画『The Transfiguration of Daily Life』(2003年)で述べている。

坂本龍一は音楽家である。非楽音をそのまま提示しようとは考えていないだろう。しかしながら、坂本が好きであった雨の音のように、自然の音やモノの音の中に、原初的な音楽を聴きとること、音楽とは何かを突き詰めたとき、そのような「現象学的還元」に至ったのではないかと思える。その意味でバシェ兄弟の「音響彫刻」は、そのような発想に誘う道具として、一つの道標の役割を担っていたのではないかと思う。そして、私たちも坂本龍一という大衆的に認知され、評価されたアーティストによって、その意味も初めてわかるのだ。この極めて根源的、内省的、還元的であると同時に、大衆的で横断的という坂本の存在のユニークさこそが、継承されるべき遺産「コモンズ」といえるのかもしれない。

坂本龍一+高谷史郎《LIFE—fluid, invisible, inaudible…》(2007)

最初の部屋には、20世紀の歴史的事件のを記録映像と、20世紀の音楽様式をシミュレートした楽曲を組み合わせて「オペラ」として発表した『LIFE』のインスタレーションバージョンとして、高谷史郎と共同制作された《LIFE—fluid, invisible, inaudible…》(2007)が展示されている。9つの吊り上げられた水槽には霧が発生し、上空から映像が投影され、9つのスピーカーから音が鳴り響く。『LIFE』で使用された映像と追加した映像、400個程度のシーケンスから構成され、15種類以上の映像と、30種類以上の音にカテゴライズされ、アルゴリズムによって生成されている。2007年に山口情報芸術センター(YCAM)の委嘱作品として発表され、「坂本 | 音を視る 時を聴く」展でも展示された。

坂本龍一+Zakkubalan《async-volume》(2017)

それとは対極的に、坂本の個人的、私的な側面として、Zakkubalan と共同制作し、24台のiPhoneとiPadを暗い部屋の中に構成的に展示し、坂本が『async』を制作するために多く時間を過ごしたニューヨークのスタジオやリビング、庭などの映像を切り取り、フィールドレコーディングされた環境音やアルバムの楽曲の音素材とミックスしたサウンドを組み合わせたインスタレーション《async-volume》(2017)が展示されている。

坂本龍一+アピチャッポン・ウィーラセタクン《async–first light》(2017)

さらに、タイの映画監督、アピチャッポン・ウィーラセタクンは、『async』を聞いて「私的」な作品と感じとり、自身の作品で使用している小型カメラ「デジタルハリネズミカメラ」を親しい人たち撮影してもらい、坂本に「disinergration」と「Life, Life」の2曲を選んで、映像に合わせて坂本にアレンジしてもらい《async–first light》(2017)を制作したという。親しい人同士しか近寄れない距離で撮影された、画素数の少ない粗い映像には眠る人々が映し出され、夢と現実を行き来しながら鎮静の中に誘いこんでいく。さらに、《async–first light》と合わせて、アピチャッポン・ウィーラセタクンの映画『メモリア』で描かれていなかったシーンとして、ティルダ・スウィントンが演じる主人公が眠りにつく様子をサイレント作品《Durmiente》(2021)として制作している。ウィーラセタクンは、「坂本の音楽はとても斬新(refreshing)で、自然界にある音に初めて触れるような感覚を覚える」と語っているという。

それはまさに的を得た指摘だろう。坂本の生命観はとても日本的なもののようにも思える。人生の後半には常に死と隣り合わせにありながら、生(LIFE)をテーマにし続けてきた。そして、自然界の中の音から、音楽を聴きとる瞬間を常に追い求めていたのではないか。それが人工空間と人工技術の中で、音楽として高度に構築されてしまえば、自然界の音から音楽を聴くことはできなくなってしまう。電子音楽の寵児として活躍した坂本が、大学時代に民族音楽研究の泰斗、小泉文夫らに学び、人生の後半に自然と人工を境界の行き来するような取り組みをしていたのはとても興味深い(岡本太郎が民族学・人類学の研究から《太陽の塔》に結実し、解体される予定が保存されて、重要文化財となったのも偶然ではないだろう)。

バシェ兄弟の「音響彫刻」との親和性があるとしたら、自然と人工、音と音楽の間をどちらにも寄ることのない形を刻んでいることだろう。展覧会では、坂本が心を動かされた本を集め、共有するために開館されたプライベート図書館「坂本図書」の分室が置かれ、坂本が何に惹かれていたのか、推しはかることができる。また、大学院時代の作品や大阪万博のチケットなど、1970年前後に坂本の記録「坂本アーカイブ:1970-」も特別に展示され、坂本の人生を追うことができるようになっている。

そこには、私的であることを突き詰めれば、公的に開かれる、公的なものは無数の私的なものの集積であるといったような坂本の信念が垣間見れるようでもある。本展は、バシェの「音響彫刻」との邂逅を核としながら、坂本のもっとも深く私的な部分に入り込めるようになっているといえるだろう。展覧会場が「耳」のような形をしているのは偶然かもしれないが、その音を個々が受け取り、増幅されることで、次の代へと反響していくに違いない。

(註)この作品は《関根フォーン》が正しいが、大阪万博時代に誤認され通称として使用されている。また、バシェ兄弟に関する情報は、永田砂知子の指摘により修正した。(2025年8月31日)