美術展のチラシやDMが大好きで一家言持つ者として、最近のチラシやDMの不親切さに驚きあきれることがしばしばあります。要するに大事な要素がさっぱり頭に入ってこないチラシ、DMが多いのです。大事な要素とは何でしょうか?

伝達を目的とした文章を書く時のことを思い出してみてください。5W1Hと聞いたことはありますよね。①いつ(When)②どこで(Where)③だれが(Who)④なにを(What)⑤なぜ(Why)⑥どのように(How)が5W1Hですね。これが実用的な文章で求められる黄金律とされています。

チラシやDMに即して変換すると、こうなります。いつ=会期、どこで=会場、だれが=何という作家・グループが、なにを=どんな内容の展示?有料?無料?、なぜ=どんな動機、背景を持って、どのように=いかにして実現させたのか……とまあ、だいたい変換できるでしょうね。このうち、「なにを」と「どのように」は美術展の場合はダブる部分が多いので、1Hをとってしまい、5Wだけでも問題ないかもしれません。

この5Wがはっきりしないチラシ・DMが結構多いのですね。文字をだらだらと書き連ねるのが嫌いだから、極力、文字情報を抑えて、QRコードで充実したサイトに飛んでもらって、そこで詳しい情報を得てほしい、という考え方を私は決して否定するものではありません。

しかし、スマートフォンを持っていない方、持っていてもQRコードの読み取りができない方だって一定数いらっしゃるわけですから、そのような人びとに「スマホの操作に習熟していないお前が悪い」と告げるようなデザインが、真に利用者側にとって分かりやすい、使いやすいデザインとは到底、言えないことは明らかでしょう。

そもそもですが、厳しいことを言いますと、DM・チラシのデザインが下手な方が用意したウェブサイトの案内記事というのも不得要領なものが多く、デザイン力の駄目さ加減はチラシ・DMとウェブ画面とで正比例していると言わざるを得ません。

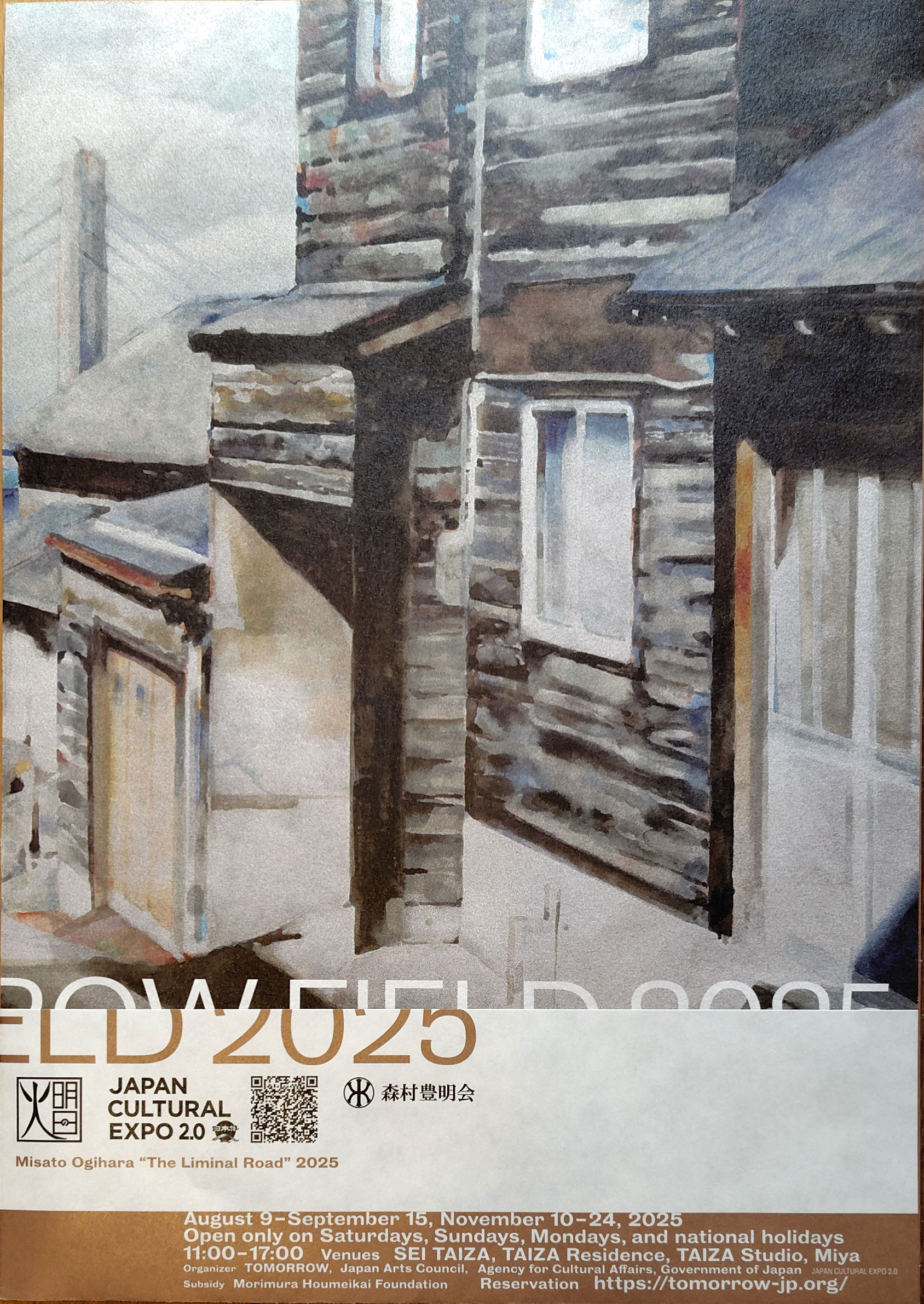

「あしたの畑2025」のチラシ表面。開催日時は分かるが、開催場所がどこにあるのか判然としない

すてきな水彩画を大胆にあしらった「あしたの畑2025」展のチラシを手にした時、とても素晴らしい出来栄えだと思い、感動しました。ただ、会期は書いているのですが、会場を見て、驚きました。間人スタジオ、間人レジデンス、SEI TAIZA、宮のあしたの畑としか書いていないのです。

まさか、海外ではないでしょうから、国内のはず。ただ、全国各地の地理に疎い筆者には、この会場がどこにあるのか全く見当もつきません。「間人」という漢字もまったく読めません。「まひと」「まじん」「かんじん」「けんじん」「あいだひと」「あいだじん」と可能性のありそうな読みを自分なりに頭に浮かべてみましたが、日本人の直感としては、どの読み方も間違っていそうな気がします。

チラシの中に英語表記の個所があったので、「Venues(会場)」の項を見ると、私の中に衝撃が走りました。「TAIZA Studio」と書いてあったのです。つまり、「間人」と書いて、どうやら「たいざ」と読むようなのです。ただ、「たいざ」と分かっても、何県のどこの地域かは分からないのです。

「あしたの畑2025」チラシ裏面。右下隅のReservationの横に記載のURLを手打ちして、初めて有料であることが分かる

チラシをいくら凝視しても、細かい情報がまったく分からないので、チラシ内のQRコードをスマホで読み取りましたが、主にインバウンド対象と思われる英語による日本の文化・観光情報が載った「JAPAN CULTURAL EXPO2.0」のホームページに飛ぶだけで、このチラシで紹介されている展示に到達できるのか否かも判然としません。

仕方がないので、英語表記の個所に書いてあった「Reservation(予約)」と書かれたURLを手打ちでパソコンに入力し、画面に入ったところ、またまた衝撃が走りました。鑑賞料金が1000円もかかり、1時間ごとのツアー制だったのです。しかも、事前予約を済ませておかなければならないというのです(飛び入り参加も可能とは書いてありますが)。そのような重要な情報は紙のチラシのどこにも書いていないのです。

「あしたの畑2025」のウェブ画面に入って、ようやく京都府内に会場があることが分かる

さらに、開催場所をこの公式サイト内のグーグルマップで検索したところ、かなり狭い範囲の地図が出てきて、いったいぜんたい、この開催場所が何県なのかさっぱり分かりません。地図の縮尺の分母をどんどん大きくしていったところ、ようやく、この「たいざ」が京都府の丹後半島の海に突き出た突端であることが分かりました。ここまで来るのに、かなりの時間と手間を要してしまいました。

この展示の主催者は、本当に人に展示を見てもらいたいのでしょうか?

意地悪な言い方をすると、本当は人に見てほしくないのではないか?と考え込んでしまうような出来栄えのチラシとウェブ画面なのです。チラシは展示の内容を全く伝えていないので、ウェブ画面を見たのですが、こちらも説明不足で、展示の概要がどんなものなのか、モヤモヤしたままで内容がはっきり分からないのです。結局、このチラシでかろうじて分かったのは、5Wのうち、「いつ(When)」のたった一つでした。呆れて物も言えないとはこのことです。

せっかく美しい水彩画で目を引いたのに、これでは逆効果です。最近、チラシやDMを見ていて、同様の事例が目に付きます。有料、例えば1500円も入場料を取る展示なのに、DMにその旨が記載されていなかったり、会場の住所が書いていないので、どこの都道府県にあるギャラリーなのか分からなかったり、会期の最終日がかなり早く終わってしまうことが書いていなかったりと惨憺たるありさまです。

多くのギャラリーを訪れる筆者は、このようないい加減なDM等の被害を直接的にこうむっています。わざわざ遠方まで足を運んだら、有料、しかも結構、高いことを知っても「せっかく足を運んだから」とついお金を払って見たこともあります。

要するに、DMやチラシやウェブ画面のデザインを担当する方の能力が最近、とみに低下しているような気がしてならないのです。カッコつけたデザインなんて施さなくてもいいので、少なくとも5Wをしっかりと伝えてくれませんでしょうか? 欲を言えば、スマホやパソコンを持っていない人でもチラシやDMを見るだけで、安心して会場を訪れられるものを制作してほしいです。

今回は、特定の一つの展示を俎上に上げて、論を進めてしまいましたが他意はございません。大の旅行好きの筆者にとっては、「余裕があればぜひ行ってみたいな」と思わせるだけの展示のように見えました。丹後半島といえば、かつて天橋立、伊根、経ヶ岬を旅したことがあります。極めて風光明媚な場所です。京都ではありませんが、兵庫の竹野から香住に至る海岸も旅しました。あの辺りの日本海の美しさは絶品です。あの海辺でアートの展示を催行する、というめったにないような鑑賞体験を提供する展示なのですから、チラシやウェブ画面が分かりにくいというのは、まさに「画竜点睛を欠く」です。

展示の告知、広報に携わる方にお願いです。どうか利用者の目線に立って、チラシやウェブ画面を作っていただけませんでしょうか? そのような丁寧な配慮を施すだけで、集客が1割も2割もアップすると思いますよ。(2025年9月7日21時29分脱稿)