ギャラリーを回っていると、その途上で不思議な光景に出くわすことがしばしばあり、驚かされます。つい最近も、東京・六本木のギャラリーを回っている途中、路上で割れた卵と遭遇しました。いや、ただの卵ではありませんよ。写真を見てください。「?」の左右を反転したような形状をしているではありませんか?

ポワンディロニーの形を描いた割れ卵

最初に想起するのはポワンディロニーです。1997年にアニエスベーとクリスチャン・ボルタンスキー、そして、ハンス=ウルリッヒ・オブリストの会話をきっかけに誕生したフリーペーパーの名前です。謎や疑問を意味する「?」を反転させることによって、皮肉めいた内容を示唆しているということです。

それにしても、どうしてこのような形状が卵によって現出したのか?

想像力を駆使して、過去を透視するのが得意な筆者の見たビジョンは次のようなものです。

自転車の前かごに大量の買い物を詰め込んだ中華料理の店員さん(多分、中国人男性)がお店に戻る途中、道の端に盛り上がった縁石に車輪がかかり、自転車が大きく跳ね上がりました。重い野菜や小麦粉で潰れないよう、卵は前かごの上部に置いてあったのが不幸の始まりです。

卵が10個入ったパックが、そのままかごからポーンと空中に飛び出し地面に衝突しました。端っこに入っていた卵1個が衝撃で少し割れたパックの隙間からはみ出し、そのまま路上を転がりました。最初に地面にぶつかった際に殻が割れて、黄身が漏れ始めたのです。

たまたま、右側に少し盛り上がる縁石に沿ってころころ、ころころ回転したのです。本来であれば、円形に回転してもよかったのですが、ある程度の速度があり、さらに縁石沿いに進んだため、しばらくは黄身を漏らしながら、まっすぐに進行したのでしょう。しかし、速度が緩んできた際、卵が本来持っている「回転したい欲」が最後に発揮され、時計回りに90度回転して、縁石にぶつかる少し手前で停止したのです。

店員さんは舌打ちをしながら、パックを手に取り確認しました。9個は、どうにかこうにか割れていませんでした。落下した1個は、完全に中身が外に出ており、これはもう回収できません。詩人・金子光晴がよく作品の中で使う言葉、「没法子(メイファーズ)」と店員さんは言ったかもしれません。「仕方ない。まぁ、これはこれでいいさ」といったニュアンスですね。あるいは、店員さんが中学校くらいで学んだマザー・グースの一節を口ずさんだかもしれませんね。

Humpty Dumpty sat on a wall,

Humpty Dumpty had a great fall.

卵を一個、損をしたけど、きれいにポワンディロニーを描く黄身の軌跡を鑑賞できた幸運を喜びながら、口笛を吹きながら自転車を漕いでお店に戻ったのでしょう。

割れた殻の内部を見ると、黄身が完全に固まっていた

さて、連日のように猛暑日、真夏日が続く2025年の東京です。殻の中にまだ残っている黄身は、ほぼ固まっています。つまり天然ゆで卵の状態になっているのです。不思議なのは白身です。素人考えでは、卵焼きの白身のように路上で焼き上がっていそうなものですが、まったく白身が残っていないように見えるのです。殻の中にも白身は見えません。いったい白身はどこに消えたのでしょうか? マザー・グースの謎かけのようですね。

さあ、もう店員さんは立ち去ってしまいましたが、もう一度、写真をよく見てください。薬の錠剤が一粒分、入ったPTPシートが地面にへばりついています。考古学における“神の手”のように私が置いたわけではありません。本当に最初から卵が描いたポワンディロニーの左横に落ちていたのです。

私は少しドキドキしながら、シートを手にして薬の名前を見ました。そこには、何と「アムロジピン」と書いてあったのです。高血圧や狭心症の治療に使われる、中高年男性にはおなじみのあの薬。服用中は、グレープフルーツを摂取してはいけないことで知られる薬でした。

私の頭は、アムロジピンを見た瞬間に急速に回転しだしました。「アムロジピン=グレープフルーツ=オノ・ヨーコ=ジョン・レノン=イマジン」と連想した瞬間、ジョン・レノンの声が脳内に響きました。

Imagine all the people

Sharing all the world

You

一個の卵がころころと転がり落ちただけで、ボルタンスキーやらマザー・グースやらジョン・レノンやらが飛び出してくるわけです。人間って本当に面白い生き物ですね。私は、しばらく卵と薬のシートを凝視していたのですが、ようやく我に返りました。「そうだ、自分はギャラリーを回っているんだった」と思い出したのです。炎天下の中、ギャラリーをたんと回りましたが、あの一個の割れ卵よりも面白い作品はなかったとさ、めでたし、めでたし。

卵殻は内側見せて漂へり遠く不安をダリに啓かる

滝沢亘(1925~1966年)、「断腸歌集」より。

【卵を包む込むようにそっと…】

あなたが卵を手に持って移動するなら、どのように持ちますか?

乱暴につかんだら割れてしまうかもしれません。どうしても、そっと包み込むように、手をお椀の形に丸くして持つことになるでしょう。

先日のアイルランドの旅行中、そのような形状の彫刻作品を屋外で見ました。Shane Gilmoreの ‘Helping Hands‘がクレア県の小粋な街・エニスの「ENNIS CATHEDRAL OF SAINTS PETER & PAUL」という教会の向かって左側に設置されていたのです。

エニスの教会敷地内に置かれた手の彫刻

地元でも人気の彫刻のようで、かわいい幼児2人が手の上に乗っているのをお母さんが記念撮影の途中でした。私はお母さんに一言、断ったうえで、親子の記念撮影風景をカメラに収めました。幼児も卵といっしょです。優しく、温かい手で包み込んであげる必要性があります。

しかし、彫刻の側に設置された銘板を読むと、「私たちのコミュニティーへの移民申請者、そして難民同胞の存在を認める歓迎の手」と書いてありました。かつて、移民をアメリカなどに送り出したアイルランドは、現在では多くの移民を他国から受け入れております。急激な人口増加に伴う住宅不足などが軋轢を生みだし、社会問題化してはいます。しかし、この「歓迎の手」は、ヒューマニズムに下支えされた高潔な歓待精神を表現しており、心動かされました。

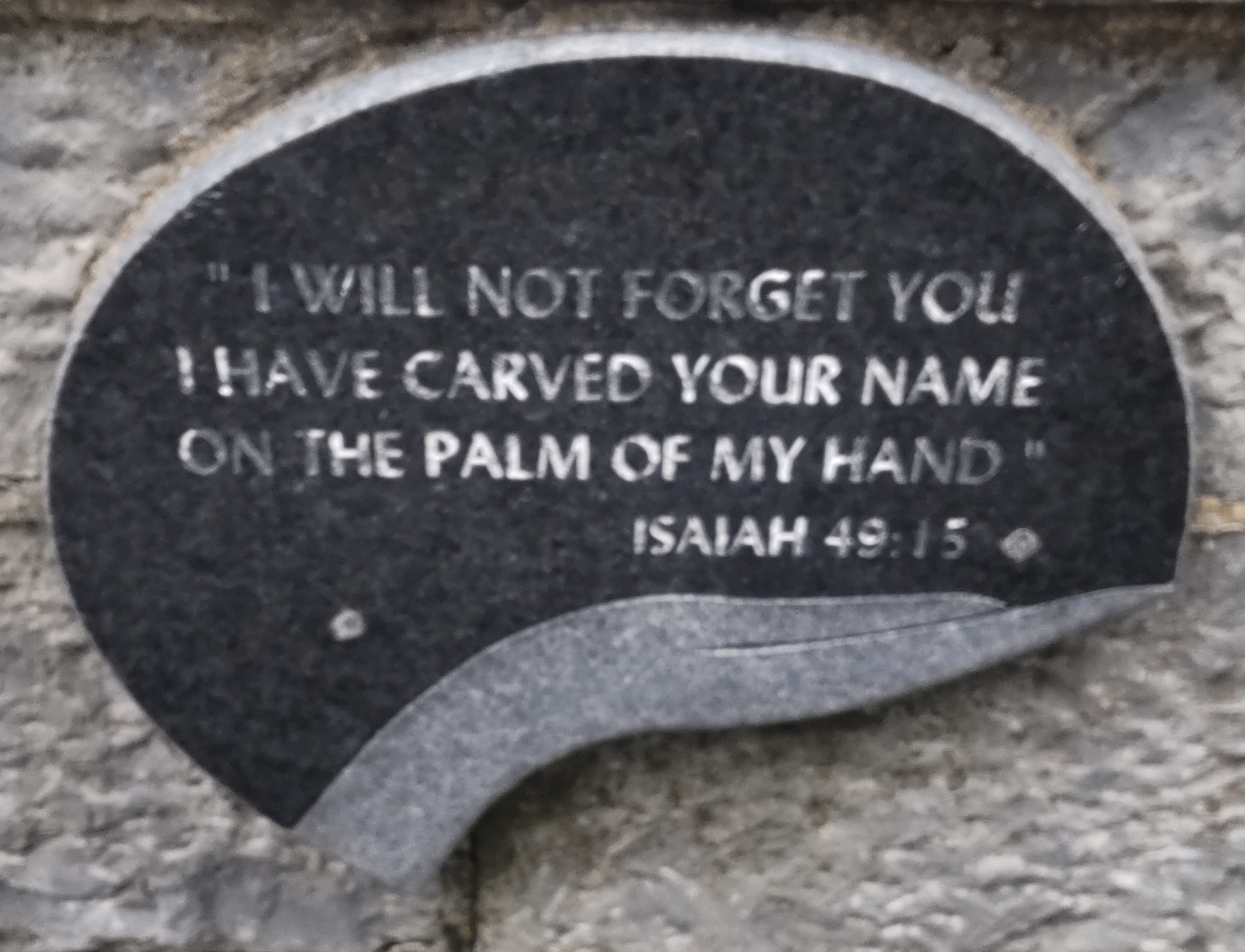

旧約聖書の一節が石の銘板に刻み込まれている

さらに、旧約聖書の一節も銘板に書かれていました。イザヤ書49章15~16節の有名な言葉です。

わたしがあなたを忘れることは決してない。

見よ、わたしはあなたを

わたしの手のひらに刻みつける。

イザヤ書では、主(イエス・キリスト)がエルサレム(の人々)を忘れない、という意味合いで、この言葉が記されています。アイルランドの彫刻作品に、この言葉が刻み付けられているのは、要するに、アイルランドの人間は、困窮や様々な問題に襲われた異国の人間を温かく迎えますよという意味合いに取れるでしょう。

もちろん、現実と理想はかなり乖離してはいます。増加する一方の不法入国者をどう追い返すかに苦慮しているのが実際のアイルランド政府です。しかし、一方で、かつて大飢饉のとき、異国へ大量に移民をした歴史を持っているアイルランドだけに、このような崇高な理念を説いた彫刻作品が屋外に置かれているのでしょう。そして、「他者を包み込む、繊細な手の彫刻」を幼時から親しむことによって、移民排除を声高に叫んだり、「アイルランド・ファースト」と主張したりしない国民が生まれるのでしょう。

まざまざと眺めてみれば卵とは争うことを知らぬ形よ

小塩卓哉(1960~)、「風カノン」より。

包む込む手で剣は持てません。包み込む手は分かち合う、争うことを知らない形です。卵を割ってしまわないよう、優しくお椀の形の手で私たちは生きたいものです。(2025年9月7日17時24分脱稿)