私は頭に来ています。東京都及びアーツカウンシル東京に対してです。先日、京橋→銀座1~4丁目という私の定番である画廊巡りをしている時のことです。持ち歩いているチラシ群の中で、興味をひかれたものがあったので、「よし、この展示も見よう」と思い、改めてチラシを見ると、暗雲が立ち込めてきました。

展示名は「START Box EXHIBITION vol.4」です。東京都とアーツカウンシル東京が主催する展示です。チラシ裏面を読むと、こう書いてあります。

アトリエ等を確保することが難しい若手アーティストに創作場所を提供し、継続的な活動を支援する。

オープンアトリエ等による地域やアーティスト同士での交流や、文化イベントによる作品発表の場の提供などを通じて、アーティストの活動支援を行っています。

大変、素晴らしい取り組みです。何の異論もありません。どんどん、このような取り組みは進めるべきだと思います。今展でも9人の将来有望な若手アーティストが参加しています。大久保迪子、尾形凌、国分蘭、小林誠一、齊藤隆嗣、笹原花音、馬渕一樹、眞鍋美祈、山田ゆり…どの方も、過去にグループ展などで鑑賞し、そのお名前が記憶に残っています。「かなり面白い展示なのではないか」と期待感も高まってきました。しかし、チラシ裏面の右下を見て、嫌な予感がしました。

そこにはこう書いてあったのです。

会場の入場に際してアプリの登録が必要です。アプリダウンロードと詳細はこちら。

この文言の右横にQRコードがあったので、嫌々ながらもスマホで読み込んでみました。

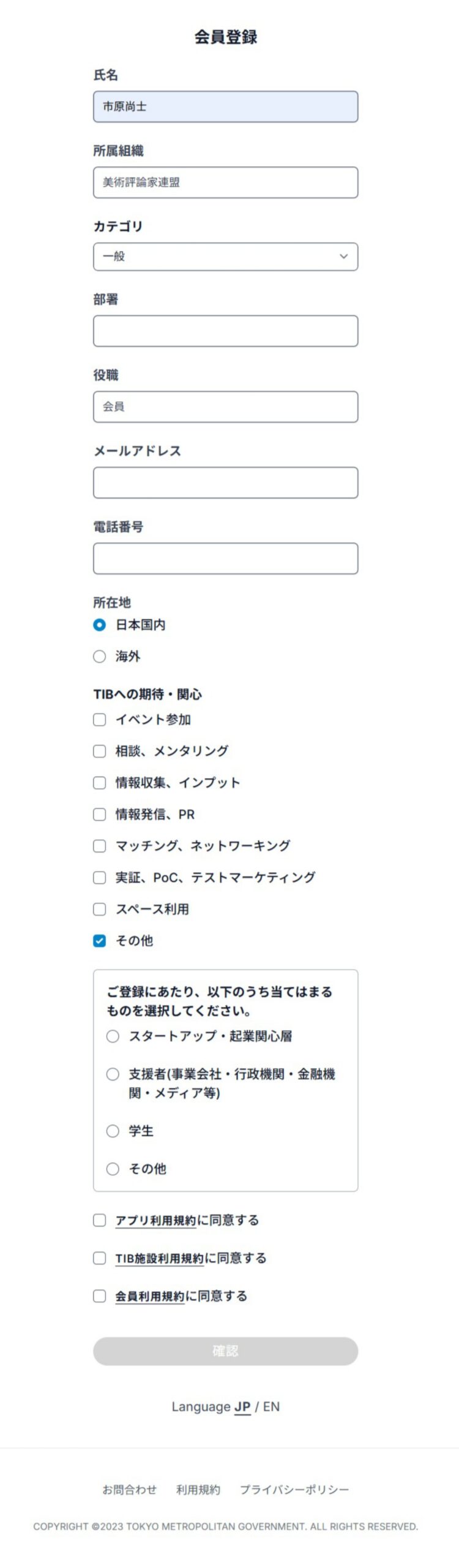

申込画面。詳細な個人情報の入力が求められている

すると、「会員登録」と称して、次のような情報を入力しなければならないことが分かりました。

氏名、所属組織、カテゴリ、部署、役職、メールアドレス、電話番号などなどです。

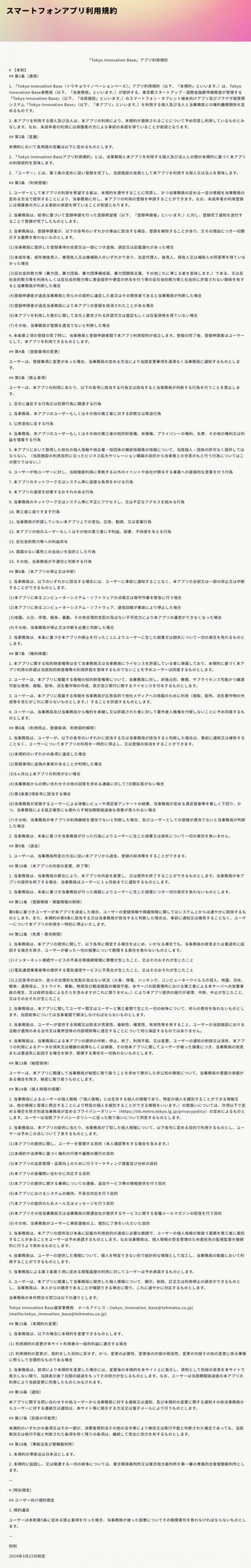

それらの極めて個人的な情報を入力した後に、アプリ利用規約にも同意しなければいけません。そこで、その規約を開いてみると、腹の立つことがしれっと書いてありました。第7条(権利帰属)の3です。

ユーザーは、本アプリに掲載する情報を当事務局が広告目的で他社メディアへの掲載のために利用(複製、配布、派生著作物の作成等を含むがこれに限らないものとします。)することを許諾するものとします。

ほかにも色々と問題の多い条項が大量に記載されていました。私が簡単に要約すると「事務局にとっては最大利益が引き出せるが、ユーザーにとっては極めて不利益をこうむる契約」を結ばなければ展示が見られない、ということになります。

同意しなければいけない規約はまだまだあります。「施設利用規約」「会員利用規約」の2規約です。

アプリ利用規約第7条3に対しては、素朴な疑問が湧いてきます。「他社メディアに私の個人情報をいくらで売るんですか?」と。はっきりと「広告目的」とうたっている以上は、その他社メディアから金銭をもらっていると推測せざるを得ません。お金を一銭も受け取っていないなら、そう告知すべきですし、お金をもらっているのであれば、どのような企業から、どれくらいの金銭をもらっているのか、はっきりと示してほしいものです。

東京都が主催に入っている事業で、このように個人情報を取り扱っているという不見識にまずあきれます。また、メールアドレス、電話番号、所属組織まで書かなければいけないというのは、あまりにもやりすぎです。いったいぜんたい東京都は何様のつもりなんでしょうか?

私は展示が見たかったので、途中まで個人情報の入力をしていたのですが、だんだん腹が立ってきて、「このような入力をしないと見られない展示なんて見なくてもいいや」と思い、入力をやめてしまいました。ですから、結局、この興味深い展示も見ないままで終わった次第です。

そもそも、スマホを持っていない方だって少数ながらいらっしゃるわけで、そのような方が展示を見たいと会場の入り口に来たら、「アプリに登録できない方の入場はお断りします」と冷たく言い放つのでしょうか? ありえない対応ですよ、そんなの。まず、アプリに登録しなくても良い方策を考え、チラシにも「スマホがない方でも入場できます」と明示すべきでしょう。

スマホがない方に「電話番号、(PCの)メールアドレス、所属組織」などを紙に書かせるのも勘弁してほしいですね。私は断固として主張します。東京都という公益性を尊重しなければならない組織として、スマホを持っている来場者にも個人情報の入力を求めないでほしいと思います。いいえ、「思います」、ではありません。強く要望・要求いたします。

たかだか、美術の展示を見るのに、どうして、どこかの会社に売り渡されることが分かっている個人情報を東京都に差し出さなければいけないのでしょうか? 情報漏洩だって非常に心配です。東京都がこのような手法をすべての展示に適用するのであれば、私は、すべての都主催展示が見られなくなったとしても構いません。ということで、「アプリのご登録」を求める展示は今後も一切、見ません。

東京都のお偉いさんはこういうでしょう。「何をそんな子どもみたいなことを言っているんですか? 今どきは、ありとあらゆる展示などで事前に個人情報を登録するのが当たり前になっているじゃないですか? あなたは世の中の流れに背いている時代遅れの人間ですよ」。私はこう反論しましょう。「貴重な個人情報を売り渡さなければいけない制度設計をしている権力者どもが100%間違っていますよ」と。

先ほどの話に戻ります。東京都よ、あなたがたは私たち一般市民の個人情報をいくらで、どのような会社に売っているのですか?

私がアーティストだったら、自分のかかわる展示が、このように不透明、かつ、居丈高な態勢で運営されていると知ったら、参加を辞退すると思います。

私は世間知らずで頭の固い子どもです。仮に、東京都だけでなく、すべての展示の主催者がいちいち個人情報の提供を求めてくるのであれば、私はすべての展示を金輪際、見ないで済ませようと思います。そして、個人情報を求めてこない、「まともな展示」だけを対象にして美術批評を執筆しようと思います。

私は読者の皆さんに、私と同じ行動を取れ、とはまさか申しません。ただ、何の疑問も、不安もなく個人情報を相手の言うがままに唯々諾々と差し出してもいいのですか、とだけは疑問を投げかけておきましょう。多くの人が「東京都はふざけている」「こんな情報収集及び販売が許されていい訳はない」と抗議すれば、チラシから「会場の入場に際してアプリのご登録が必要です。」という文言はきれいさっぱり無くなると思います。

19世紀のパリを生きた大詩人ボードレールではありませんが、都市(都会)の魅力の大きな要素は、群衆の中にあって匿名でいることの喜びにあります。匿名のまま、サンダル履きでふらっと立ち寄れる自由さがあるから、都市には魅力があるのです。すべての個人情報を相手に掌握されていては、自由に鑑賞などできません。

SNSを始めとするネット空間には、どこの誰が書いたのかもはっきりしない匿名者によるメッセージが氾濫しており、私たちはこれらの情報に翻弄されています。東京都は、このような社会情勢を踏まえ、匿名者による鑑賞行為を忌避しているのかもしれません。しかし、ただ美術展をおとなしく見ているだけの来場者をネット空間内の暴力性あふれる顔の見えない群衆と一緒にするのは乱暴すぎるでしょう。

匿名とは言っても、美術展に訪れる人間は、己の顔をさらしているのです。たとえ、匿名であったとしても、「今、ここで顔を見せている」人間が自ずと引き受けなければならない倫理性は担保されているのです。ネット空間でこそこそと他者を貶める、顔も見せない匿名者の卑怯さは、展示の来場者にはまったく存在しないはずです。つまり、展示を訪れた方を正確に描写するならば、匿名は匿名でも“半匿名”なのです。

現代社会においては、たとえ群衆の中にいても完全に匿名でいることは不可能です。だからこそ、美術展会場という特殊な空間くらいは半匿名のままいさせてくれませんか?(2025年9月7日15時11分脱稿)