終戦から80年。戦争経験者が極めて少なくなった現在、若者がどう戦争と向き合うかが、日本社会全体の重要な課題になっている。

では、アートの世界ではどんなことができるのか。東京・神楽坂の「√K Contemporary」で、そんな問いかけに応える興味深い企画展が始まったのは8月15日、すなわち終戦の日だった。

企画展のタイトルは「Being – PEACE is a Verb –」。興味深かったのは、1945年の敗戦を起点としながら、むしろ未来に向かって若い世代の美術家に何ができるかを問う場となっていたことだ。彼らにとっては、戦争はもはや教科書で確認する次元の歴史的な出来事である。昭和中期に生まれた筆者から見た日清戦争や日露戦争くらいの感覚だろうと想像している。つまり、リアリティーはほぼないはずだ。そんな彼らは、戦争をどう表現しうるのだろうか。

平和の象徴である鳩を食べる

さて、この企画展は、なかなかショッキングなパフォーマンス作品で幕を開けたようだ。オープニングの日にギャラリー2階のカウンターに行くと、一般に平和の象徴とされている鳩が切り刻まれ、血を飛び散らせる無惨な姿を見せていた。つくりものであることがわかるにもかかわらず生々しさを強く感じたのだ。

中西凜によるパフォーマンス《Sculpture Should Be Eaten》で生まれた〝食べる彫刻〟

この作品は中西凜によるパフォーマンス《Sculpture Should Be Eaten》で生まれた〝食べる彫刻〟だった。筆者はオープニングに少し遅れて参加したため、最初に見たのは写真の状態の場面だった。聞いたところでは、横に置かれていたアルコールランプで熱した金属製のスプーンで、鳩の形の彫刻を焼き切った結果、こんな姿になったのだそうだ。しかし筆者は、残っていたかけらをその場で食すことができた。とても美味しいチョコレートだった。

日本で戦争がもし起きてしまったら、食料の輸入はままならなくなり、飢餓に苦しむ人が大勢出てくるかもしれない。ひょっとしたら、鳩を捕まえて食べるような状況にもなりかねない。平和の象徴を食べるなどということが許されるのか。あるいは、もはや平和を敵に回してしまうことになるのではないのか。食は生きるための基本行為である。この作品は、食べる行為を経験することで、さまざまなことを考えさせてくれた。ここで感じた美味しさも、おそらく忘れることはないだろう。

「平和」はなぜ「動詞」なのか?

主催者の√K Contemporaryは、本展のタイトルにある「PEACE is a Verb」(平和は動詞)というフレーズの意味を、次のように説明している。

現代における私たちの視点や想像力が、無垢に未来の平和を “祈る” だけでなく当事者として平和を “創造する” 第一歩になります。

人々が平和を祈ることは無数にある。だが、無情にもその望みが断ち切られることが世界の随所で起きている。膨大な量と質の歴史研究が蓄積されているはずなのに、何たることなのだろう。ならば、もっと積極的な立ち位置から平和を「創る」ことが必要なのではないか。アーティストにもできることはあるのではないか。いや、アーティストだからこそできることがあるのではないか。

人々に脅威を与える旧満州の鉄道

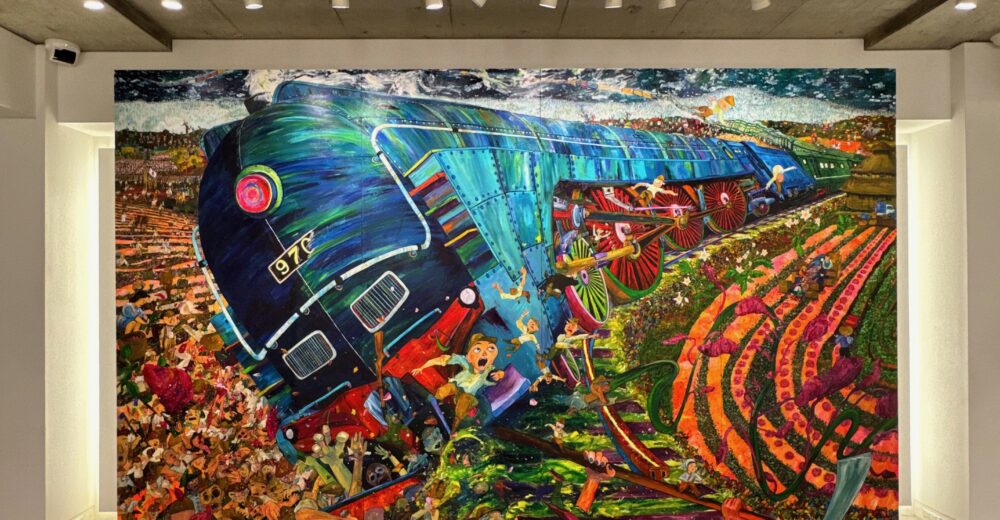

ここで、企画展全体の核となっていたベテランの作品を紹介しておこう。弓指寛治の《鍬の戦士と鉄の巨人》だ。

弓指寛治《鍬の戦士と鉄の巨人》展示風景

弓指寛治《鍬の戦士と鉄の巨人》部分拡大図

祖父の逸話をもとに構成したというこの作品は、少年兵として旧満州(現中国東北部)に渡ったときに同地を走っていた鉄道を人々に脅威を与えるモチーフとして、画面の中心に大きく据えている。極めてカラフルだが、美しいという形容詞だけでは表現できない息苦しさを持つ。そしてこの作品は展覧会に軸を与える役割を担いつつ、若手たちの作品が浮き立つような場を作り出していた。

郷里の風景の中に描かれた戦闘機

では、若手作家は絵画にどう取り組んでいるのか。坂田桃歌の表現と向き合った。

坂田桃歌の展示コーナー。多くの作品を壁に配した上で、道を描きこむことによって全体で大分県中津市の風景を表している

坂田桃歌《大きくなった私と父は一緒に平和学習をする》(2025年)展示風景

坂田は郷里の大分県中津市の風景を色鉛筆で描いた。戦時中、日本軍の基地があった福岡県・小倉(現北九州市)への米軍の攻撃の余波で中津にも爆撃があったことを年長者から聞いたという。その記憶を直接体験していない世代の坂田が、平和記念館に展示された戦闘機を媒介に町を見直し、描いたのがこれらの絵である。色鉛筆の線は濃密でありながら、淡さとの融合によって「記憶の淡い」を生む。そこに、伝承と忘却のはざまで揺れる感覚が息づいているように感じられた。

真っ黒な慰霊碑

戸谷太佑の《cenotaph》は、鉄の彫刻だ。

戸谷太佑《cenotaph》展示風景

“cenotaph”すなわち「慰霊碑」には通常文字が記されているものと筆者は認識している。この作品は黒い直方体の鉄の塊である。予備知識なしに鑑賞すれば、何を言わんとしているかがわからない、いわゆるブラックボックスのようなものだ。「慰霊碑」として向き合うと、さまざまな思いが胸の中を去来する。

絵が鑑賞者の心の内へと入り込む

岩絵具で濃密な筆致の人物像を描く堀江栞の作品は、戦争を直接描くことをしていない。パペットをはめた少女は、何を訴えかけているのだろうか。

堀江栞《輪郭#20》展示風景

前に立ってじっとしていると、絵が鑑賞者の心の内へと入り込むことによって、人間が戦争に象徴される暴力に向かおうとする本能(のようなもの)をえぐり出そうとしているように感じた。人間は戦いを好んでいなくても、自分や仲間を守るために暴力をふるうことがままある。そして結果的に不幸を呼び込んでしまう。解決の糸口はないのか。えぐり出したものを、どこかに追い出すことはできないか。筆者も一緒に悩みながら、鑑賞した。

異彩を放つ小早川秋聲の《蛍図》

一点、異彩を放っていたのは、小早川秋聲が描いた軸装の作品《蛍図》だ。小早川は、すでに「歴史」となっている物故作家であり、この企画展でも特殊な位置づけのもとで展示されていた。

小早川秋聲《蛍図》展示風景

小早川は、顔に日本の国旗を被せて横たわっている戦死者を描いた《國之楯》という作品で近年注目を浴びており、作家名を聞くだけで戦争の悲哀を想起する。その作家が描いた蛍(ほたる)の絵が出ているとは! 蛍は虫を愛でてきた日本の文化の中でよく描かれてきた画題であるのと同時に、はかなさを象徴する存在だ。そのか弱い光は、戦争に翻弄されることがしばしばある人間のはかない命にもなぞらえられよう。

【展覧会情報】

◎展覧会名:Being – PEACE is a Verb –

◎会場:√K Contemporary(東京・神楽坂)

◎会期:2025年8月15日〜9月13日

◎公式サイト:https://root-k.jp/exhibitions/being-peace-is-a-verb/