大和文華館

特別企画展「風に吹かれて 東アジア美術における気象の表現」

会期:2025年5月30日(金)~7月6日(日)

会場:大和文華館

大和文華館で「風に吹かれて 東アジア美術における気象の表現」が開催されている。大和文華館は、大阪と奈良を結ぶ近鉄奈良線の学園前駅にほど近い、閑静な住宅街に所在する。広大な庭園の中に、なまこ壁や虫籠窓なといった和風の装飾を模したモダニズム建築は、近代数寄屋の大家、吉田五十八が設計した。展示室は、ワンフロアしかないが、毎度コレクションを含めた貴重な作品が出品される。近畿日本鉄道(近鉄)社長であった種田虎雄が設立した美術館であり、国際的に活躍した美術史家、矢代幸雄に初代館長を依頼し、矢代の見識に沿って東洋美術が体系的に集められた。

東洋美術、あるいは近代建築に詳しいものならばご存知の方は多いかもしれないが、一般的にはあまり知られている美術館とはいえないかもしれない。しかし、個人的にはもっとも好きな美術館の一つである。「芸術祭」が、その名のとおり、時期と場所を限定した非日常的な祭りであるならば、美術館は日常の中にある精神の鎮静の場であってほしい。大量に動員される展覧会とは逆に、四季を通して庭園に咲く花々と、展覧会を通して心を落ち着ける場所という意味ではこれほど適した場所はない。

さて、私はここ数年、「気象美術」ということを考えている。もちろん、「気候変動」が世界的なレベルで進行し、私たちの日常を脅かしていることも無関係ではない。もう一つは、芸術にとって気象が思った以上に関係しているということも大きい。認知科学者、本吉勇が指摘しているように、気候・気象による照明環境は、人間の知覚に影響を与え、「視覚脳」を形成する。西洋美術の発展した地中海性気候では、夏に乾燥し強い日差しによって強い影ができ、立体的な世界観を形成する。逆に、日本を含むモンスーン気候の多雨地域では、夏に湿度が高く、太陽光が散乱することで、光が回り込み、平面的な世界観を形成する。それが西洋と東洋の表現・様式の違いにも表れている。つまり気候・気象は、表現の前提となる認識や価値判断にも大きな影響を及ぼしているのだ。

気候・気象は、そのような世界を捉える「視覚脳」だけではなく、外側の環境や絵画のメディウムにも影響する。日本のように四季の変化が激しく、植生も豊かな場所ならなおさらである。さらにこの高湿度の環境は、墨や紙、水といった画材にも影響を与えるし、湿度の高さは保存も難しくする。そのような外側と内側の相互作用の中で生まれたのが芸術といえるかもしれない。「気象美術」は、そのような環境の中で、美術をもう一度問い直すことができないかというコンセプトである。本展は、そのような問いを考えるのによい機会だと思えた。

本展は、主に紙と墨を用いた東アジアの水墨画の世界において、気象はどのように描かれてきたか?ということをテーマにしている。同じ気候帯、同じ画材で表現されているので、その比較はしやすい。東アジアを覆うモンスーン気候が、どのように私たちの環境や身体、文化に影響を及ぼし、それが表現に反映されているか。本展によって、中国、朝鮮半島、日本という地域、そして時代ごとの様式の変化も確認することができた。

しかし、そもそも水墨画は写実を重視した表現ではないし、中国の価値観においても、職業画家と文人画家では、文人画家の方が位が高いとされたため、気象の具体的な表現がそこまで強く押し出されているわけではない。

「気象」というように、東アジアにおいては、気象も自然界を循環するエネルギーである気の現れと考える。その意味では、今日私たちが考える「気象」、すなわち物理現象としての「大気の状態、および雨・風・雪など、大気中の諸現象」というわけではない。南斉の画論家、謝赫は『古画品録』の中で、「画の六法」の第一として「気韻生動」を挙げた。気が生き生きとしている様のことであり、絵画においても気の現れを見るのである。

その意味では、「東アジアに美術における気象の表現」として、「雨・風・雪など、大気中の諸現象」がどのように描かれているか、写実性などの西洋美術的な価値観で見るのは本質を見失いかねない。やはり気象の表現に加えて、「気韻生動」を見るのが正しい見方といえるかもしれない。その上でなお、「気象」がどのように描かれているのか、今日の科学的で客観点な視点を持って注目することが重要だろう。

また、多くの気象現象の中で、「風」を代表させたのも興味深い。「風に吹かれて」というタイトルは、もちろんボブ・ディランの名曲『Blowing In The Wind』の邦題としてよく知られている。ただし、公民権運動やベトナム反戦運動に多大な影響を与えたこの曲の背景とは全く異なる。しかし、なぜ「風に吹かれて」という言葉をタイトルにしたのか考えると、水墨画には風景だけではなく、作者を含めた登場人物も画中に描くことが多いからだと考えられる。つまり、視点が作者自身の見た「一人称」ではなく、作者あるいは登場人物が画中に入った「三人称」なので、人物が風景の中で「風に吹かれて」いるという状況がよくわかるのである。

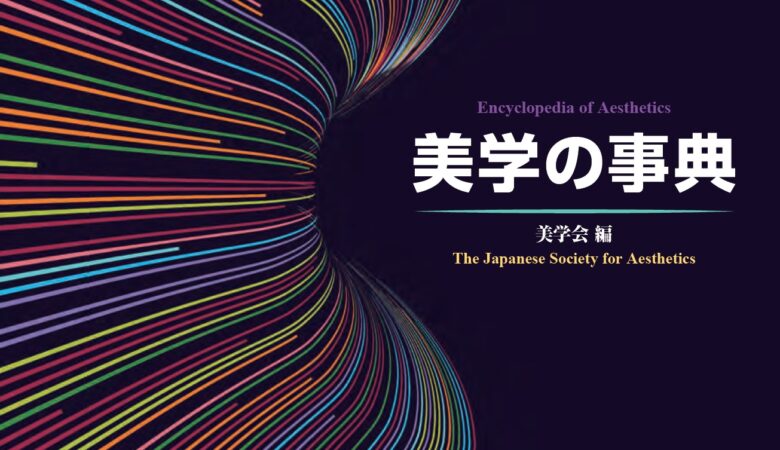

張路《望気図》(中国・明時代) 大和文華館蔵

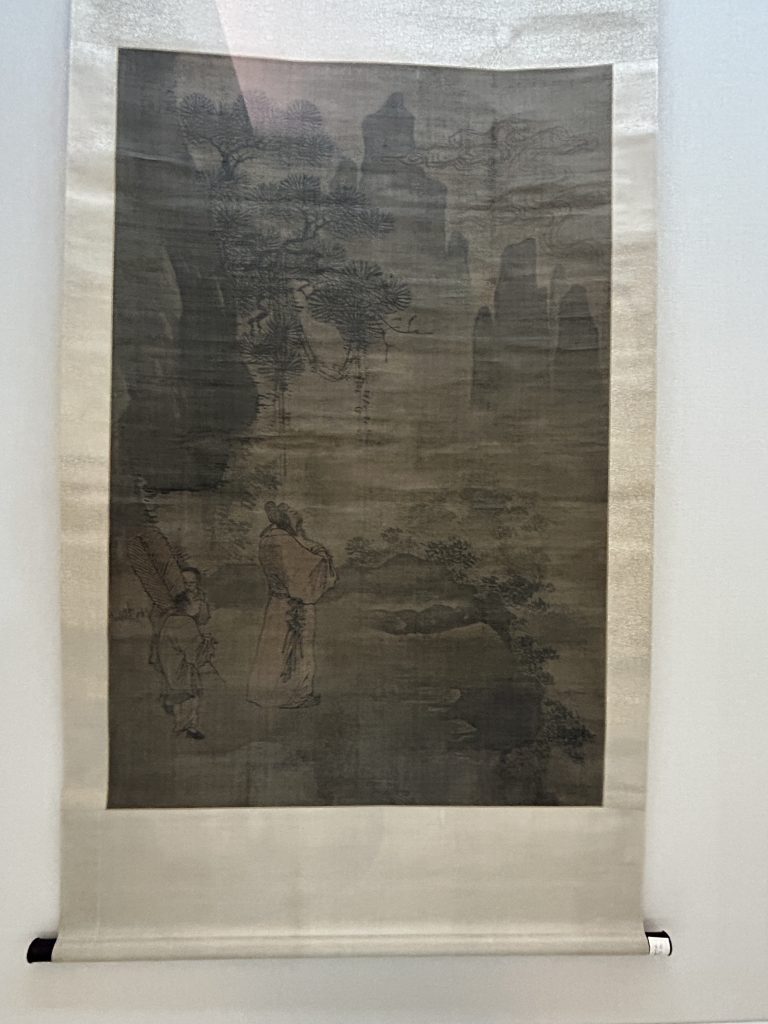

華嵒《秋声賦意図》(清・乾隆20年) 大阪市立美術館蔵

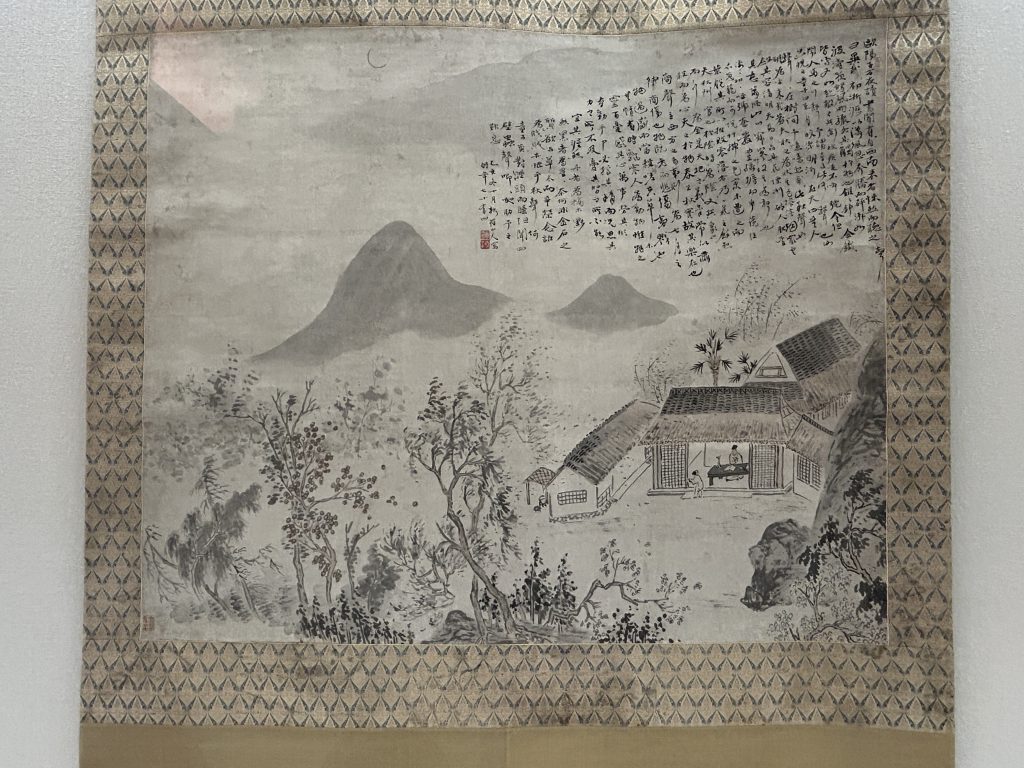

瑞光《異境之陽図》(中国・中華民国時代)京都国立博物館蔵

今回出品されている張路の《望気図》(中国・明時代)、華嵒の《秋声賦意図》(清・乾隆20年)、瑞光の《異境之陽図》(中国・中華民国時代)などはその顕著な例だろう。《望気図》では、登場人物が深山幽谷を眺める先に、風のようなもの渦巻いている。それは「望気」というように、「気」といってよいだろう。華嵒の《秋声賦意図》では、屋敷の中にいると登場人物と、屋外の木々の葉が風に吹かれている様子が描かれている。「秋声賦」(しゅうせいふ)とは、中国・北宋の文人、欧陽脩(1007-1072)が著した賦(中国古典文学の形式)である。欧陽脩が、夜に本を読んでいたところ、西南の方角から聞こえてくる音に気付き、召使いに様子を尋ねると、木々の葉が風で擦れ合う音だった。欧陽脩はそれを聞いて、もの悲しい「秋の音」であると悟り、人生の無常、生命の衰え、老いを感じるのである。瑞光の《異境之陽図》は、劇作品「異境之陽図」に感化されて制作されたものとのことだが、文人の衣服と、松のしなりによって、右から左へと吹く風を感じることができる。

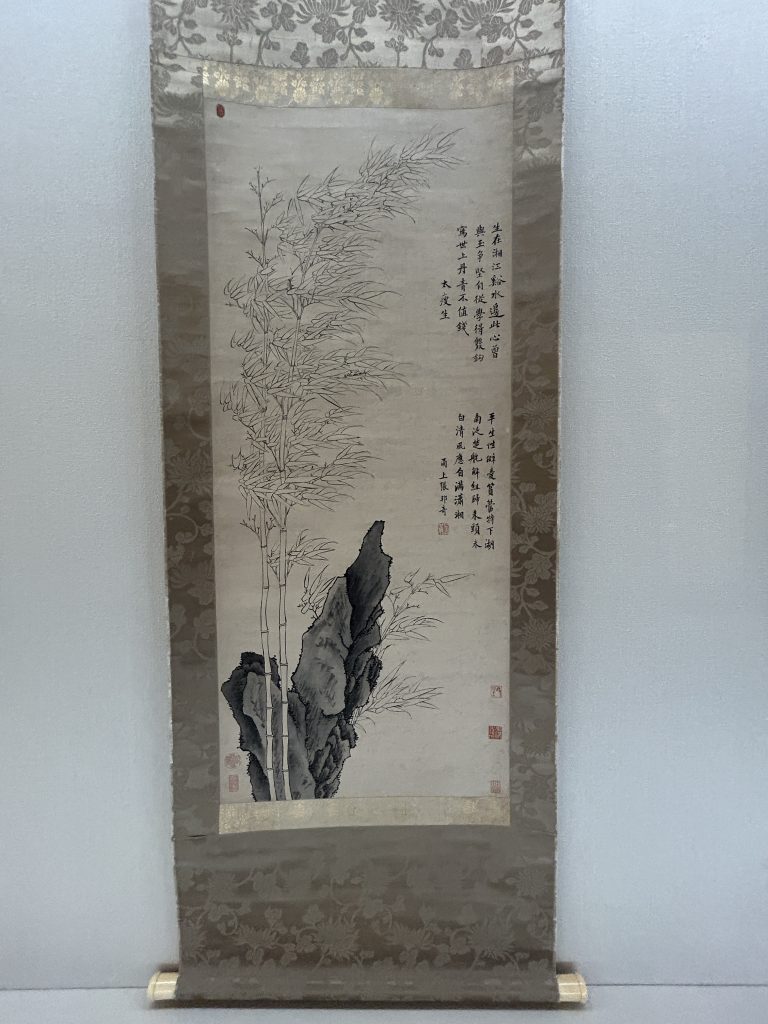

金湜《双鉤竹図》(中国・明時代) 大阪市立美術館蔵

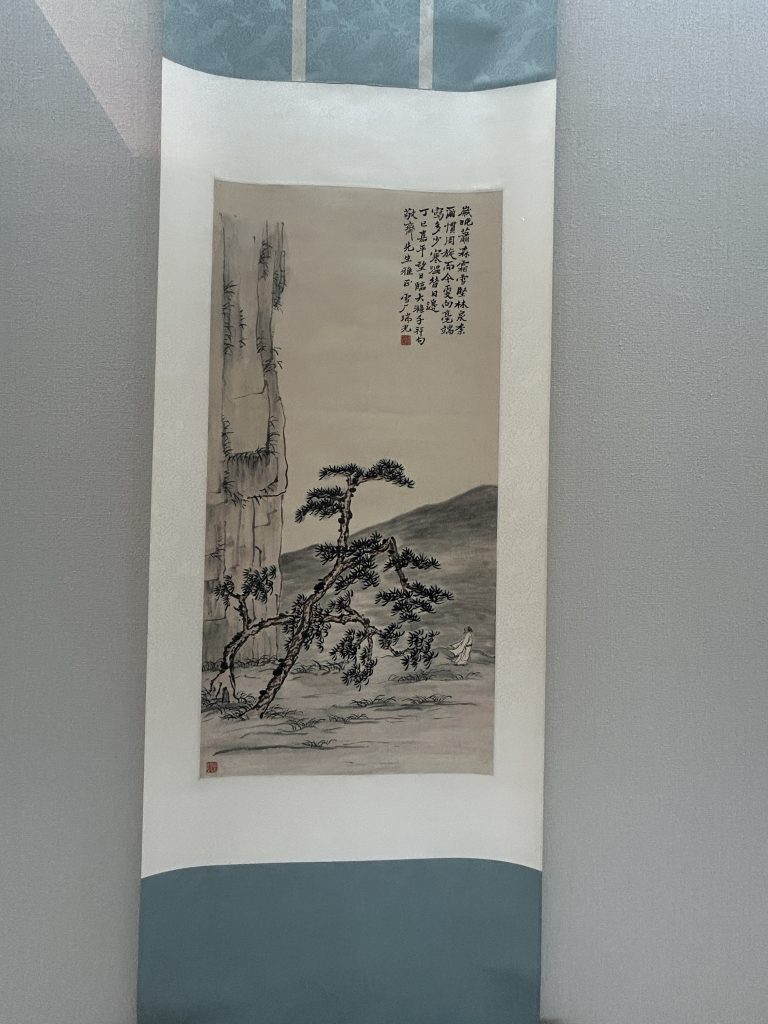

本展では第1章「山水世界に吹く風―山水画にみる気象表現-」、第2章は「植物に吹く風-花弁画などにみる気象表現―」の2章構成になっており、2章では人物ではなく、植物と気象表現がテーマになっている。なかでも金湜の《双鉤竹図》(中国・明時代)は、東アジアに生育する竹をモチーフに、風によってしなっている様子を描いており、本展にとっても象徴的な作品といえるかもしれない。竹は、節度ある人物像と結び付けられ、擬人的に扱われていたこと。人格者こそ妙趣のある画をなせるという、北宋時代の文人画の絵画理論と合致したこともあって、「風竹」を含めて、さまざまな竹が描かれたという。対象物の輪郭線を明確に描く鉤勒法(こうろくほう)を用いて描き、画面上部は竹を塗りつぶさずしならせ、画面下部は石を塗りつぶして固定するとことで、「竹石図」という少ない要素でコントラストを強調し、豊かな画面をつくっている。

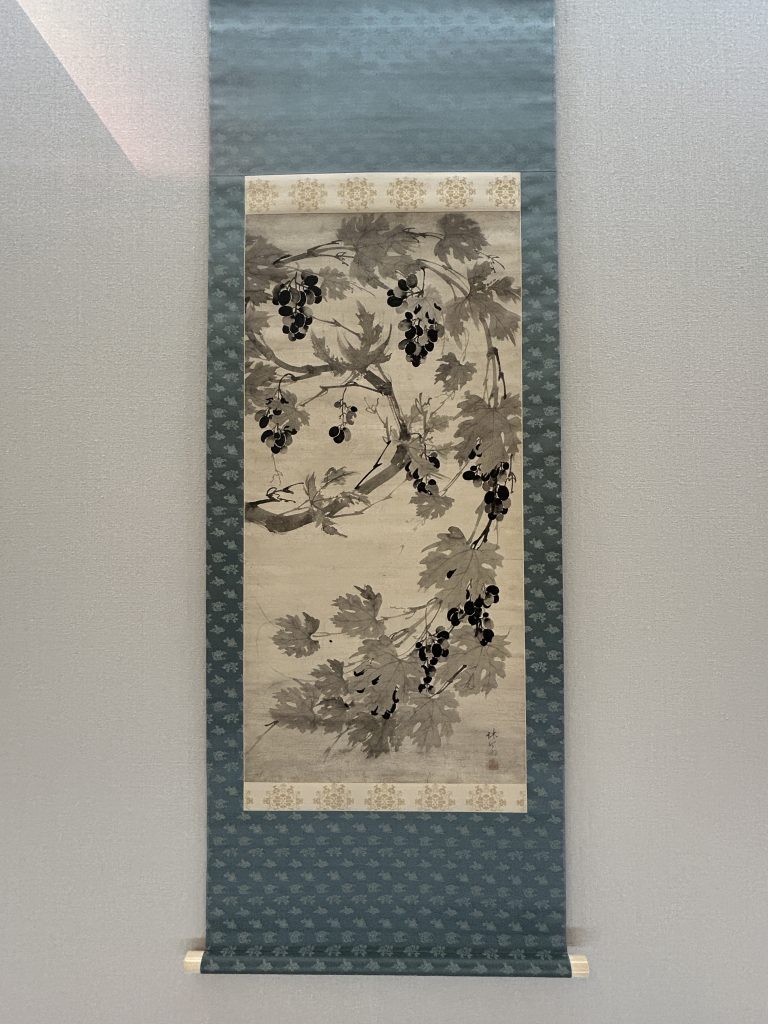

李継祜《葡萄図》(朝鮮・朝鮮王朝時代)大和文華館蔵

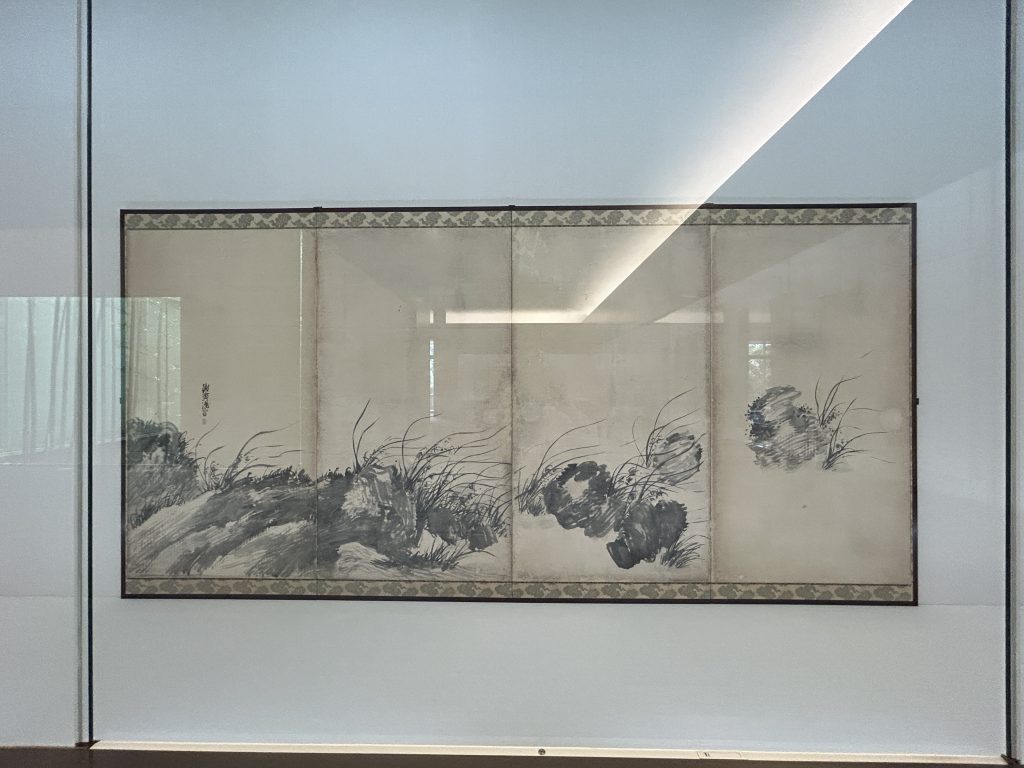

文人墨戯の一つである葡萄をモチーフにした李継祜の《葡萄図》(朝鮮・朝鮮王朝時代)は、葡萄の実を黒に、葉を灰色の濃淡によって表現し、画面全体を旋回するように大胆に構成している。圧巻なのは、与謝蕪村の《蘭石図屏風》(日本・江戸時代)である。風に吹かれる蘭と石が画面全体に、ほとんど抽象画のように描かれている。まさに今、風が吹いている様子を描いているようであり、墨だけの表現にもかかわらず、見えない大気を感じさせる。

与謝蕪村 《蘭石図屏風》(日本・江戸時代)大和文華館蔵

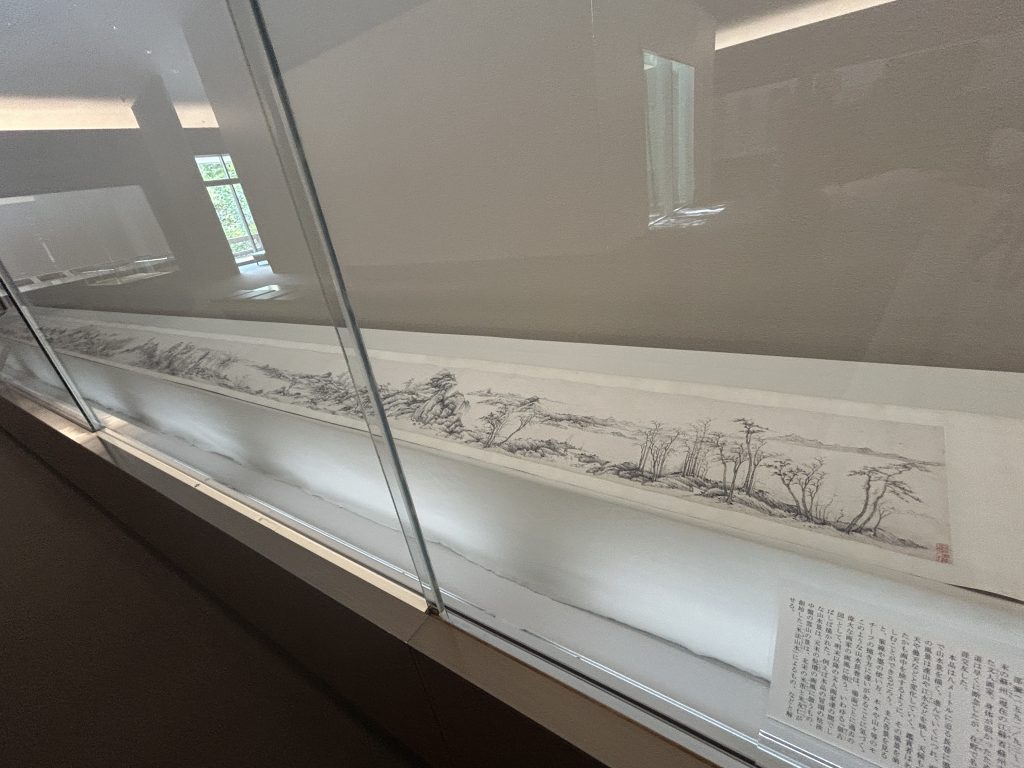

とはいえ、東アジアの気象の特徴はモンスーン気候による湿度の高い風であろう。それは霧になったり、雨になったりする。邵弥の《雲山平遠図》(中国・明時代)は、8メートルに及ぶ長巻である。墨一色で連山や江水などの風景を描き、天候もめまぐるしく変わるだけではなく、各シーンの描き方も変えている。「山水長巻」は、過去の偉大な画風を倣う「倣古図」の伝統が明末以降にあるという。特に注目すべきは、雲山のシーンであり、北宋の文人画家、米芾・米友仁父子によって創始された「米法山水」によって描かれており、米点と呼ばれる点描技法で、雲海などの霞がかった山を描いている。まさに気候・気象と技法が合わさってできた表現だろう。

邵弥《雲山平遠図》(中国・明時代)大阪市立美術館蔵

邵弥《雲山平遠図》 部分 (中国・明時代)大阪市立美術館蔵

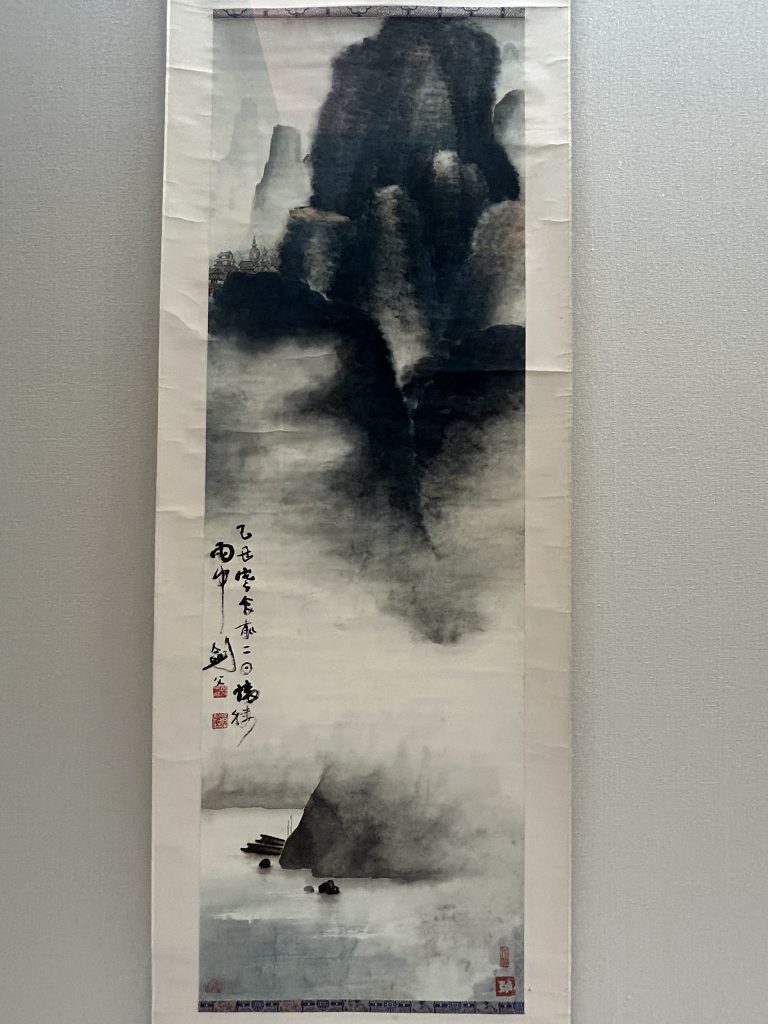

また、20世紀中国を代表する画家、高剣父の《烟江疊嶂図》(1925)は、東京の太平洋美術学校や京都で画を学んだこともあってか、朦朧体のような輪郭線のない淡い墨を重ねたような表現で、雨の日に描かれたという江水や深山に、霞が立ち上っている様子が描写されている。また、円山応挙の《四季山水図屏風・夏》(日本・江戸時代後期)では、降り注ぐ雨の水郷を描いており、画面全体に描かれている上下の薄い筆跡が、強い雨によって遮られた視界を表しているように見える。

高剣父《烟江疊嶂図》(1925)京都国立博物館蔵

円山応挙《四季山水図屏風・夏》(日本・江戸時代後期) 大和文華館蔵

円山応挙《四季山水図屏風・夏》部分(日本・江戸時代後期) 大和文華館蔵

本展を見ると、中国、朝鮮半島、日本という東アジアに共通する気候と、墨や紙、筆といった共通する画材の中で、「気象」という自然現象は、逆に言えば東アジアの世界観である「気」を生み出す大きな要素にもなっているのではないかと考えられる。峻厳な自然と乾燥した大気の地域ならば、自然はもっとクリアに厳しく、人間世界と異なるように見えるだろう。しかし、大気の湿度が自然と人間の間を結び、時に風や雨や霧となって現れるとき、自身の中にもある「気」の現れだと見ることは自然なことではないだろうか。