会場風景

上川伸展 MOSS GARDEN――壁にある庭

会期:2025年6月28日(土)-2025年7月13日(日)

時間:10:00~18:00

休廊日:会期中無休

会場:みぞえ画廊福岡店

(福岡県福岡市中央区地行浜1-2-5)

現在、みぞえ画廊福岡店で画家・上川伸(1958‐)の個展「MOSS GARDEN――壁にある庭」が開かれている。

上川は、1958年福岡県直方市生まれ。1983年に武蔵野美術大学油絵学科を卒業後、一貫して故郷で美術の制作と教育に携わってきた。数多くの公募展で受賞すると共に、福岡県の公立美術館での個展としては、2011年に北九州市立美術館で「掲示するかたち」展、2020年に直方谷尾美術館で「ここから」展、2023年に田川市美術館で「壁とともに」展が開催されている。

上川の代表作は、1994年から取り組む「THE WALL」シリーズである。これは、自らの少年期の原風景である、衰退する石炭産業の巨大建築物の記憶を緻密かつ幻想的に描き出す連作であった。1997年には、具象洋画家の登龍門であり「画壇の芥川賞」と言われる第40回安井賞展で、《THE WALL. Main stream : type D》が次席の佳作賞を受賞している。

参考 上川伸《THE WALL. Main stream : type D》1996年

本展は、この「THE WALL」シリーズとは別に、上川が近年精力的に取り組んでいる「MOSS GARDEN」シリーズの新作34点を展示するものである。

「MOSS GARDEN」は直訳すると、「苔庭」である。また、展覧会名は「壁にある庭」である。従って、素直に受け取れば本展のテーマは「壁にある苔庭」となる。この不思議な展覧会を読み解くためには、まずデヴィッド・ボウイと京都の禅寺庭園の関係から説明する必要がある。

参考 デヴィッド・ボウイ「Ziggy Stardust」1972年

言うまでもなく、デヴィッド・ボウイ(1947‐2016)は世界的に知られるロック・ミュージシャンである。派手で奇抜な衣装・メイクとパフォーマンスでグラム・ロックの旗手となり、1972年に発表した宇宙から来たバイセクシャルのロック・スターに扮するアルバム『ジギー・スターダスト』で一躍世界的なスターダムに駆け上った。

ところが、自己表現のためにロック・ミュージシャンの道に進んだものの、元々内気な性格のボウイは狂騒とドラッグ漬けの日々の中で次第に心身の調子を崩していく。この危機を脱する新しい方向性を模索したのが、1976年から79年にかけてドイツで制作された3つのアルバム、『ロウ(Low)』(1977年)、『英雄夢語り(Heroes)』(1977年)、『間借人(Lodger)』(1979年)である。この「ベルリン三部作」を経て、ボウイは革ジャン一着に象徴されるようなシンプルなステージ衣装へと代わり、カルト・ヒーローを脱してポピュラー音楽や映画の分野で世界的名声を博していく。

参考 デヴィッド・ボウイ「Moss Garden」1977年

興味深いのは、この「ベルリン三部作」の制作中、ボウイが何度も来日して京都を訪れている事実である。実際に、『英雄夢語り』には、ボウイが庭園全体が苔に覆われていることで「苔寺」と呼ばれる京都の西芳寺にインスパイアされたインストゥルメンタル曲「Moss Garden」が収録されている。

この頃、ボウイは音楽で雰囲気を表現することに取り組んでいた。そのため、この「Moss Garden」ははっきりしたメロディ・ラインを持たず、むしろ音色そのものを重視している。実際に、「ベルリン三部作」は、当時先駆者として環境音楽に取り組み始めていたブライアン・イーノと共同制作したものであった。

参考 西芳寺(苔寺)庭園

(2016年10月9日筆者撮影)

また、ボウイは、1980年に宝酒造の焼酎『純』のCMに起用された時には自ら撮影場所に京都の正伝寺を指定している。正伝寺は、京都市内とはいえアクセスの難しい山裾にあり、観光客はもちろん京都市民でも知らない場合が多い。そのことから、ボウイのこの寺への注目は、一般的な名所観光的な興味ではなくより本質的な芸術的・文化的な関心であったことが伺える。

なお、このCM撮影の際に、ボウイは境内の庭園を眺めながら涙ぐんでいたという。

参考 正伝寺庭園

(2022年8月15日筆者撮影)

西芳寺と正伝寺は、共に禅宗の臨済宗である。それでは、ボウイはこれらの京都の禅寺庭園から何を学んだのだろうか。

一つ確かなことは、日本には西洋とは異なる自然観や人間観が存在する事実だったと考えられる。実際に、西洋式庭園は人為で自然を完全にコントロールしようとするのに対し、西芳寺庭園は人間の手を離れた苔の自然な繁茂により成立している。また、西洋式庭園は大自然の中に人工的な閉鎖空間を確立しようとするのに対し、正伝寺庭園は屋内から透過的な障子を通じて屋外へ、そして比叡山の借景を通じて敷地外へと大自然に相互浸透的に開放されている。

つまり、この二つの禅寺庭園は、自我を主張するのではなく没我あるいは無我の境地を体現している。そうした人為よりも自然に、喧騒よりも静寂に力点を置く京都の禅寺庭園が、ボウイのそれまでの過剰な個性主張のために荒んだ心を癒し、本来の内省的な自己自身を取り戻させ、より高くステップアップするための外向性と内向性の望ましい調和へと心身を整えたのだと解釈できる。

実際に、「Moss Garden」が歌詞のないインストゥルメンタル曲であり、明確な主旋律を持たない環境音楽であることは、そうした人ではなく自然が中心であり、「図」ではなく「地」を重視する禅寺庭園の美意識と通じている。

参考 東福寺本坊庭園 北庭「小市松の庭園」

(2016年4月30日筆者撮影)

中学生の頃からボウイに心酔していた上川は、2020年にこの「Moss Garden」を聴き直し、脳裏に苔庭の鮮やかなイメージが浮かんだという。そこで、実際に西芳寺庭園や正伝寺庭園を訪れると共に、京都の様々な禅寺庭園を巡っている。

上川が特に感銘を受けたのが、東福寺の本坊庭園の北庭「小市松の庭園」であった。後に、正伝寺庭園も東福寺「小市松の庭園」も共に重森三玲が作庭を手掛けていることに気付き、さらに興味を惹かれたという。

作庭家の重森三玲(1896‐1975)は元々日本画家であり、苔と切石を用いて作庭に絵画的表現を導入したことで知られている。つまり、三玲は「平面造形を立体造形に転換」した。これに対し、洋画家の上川は、逆に「立体造形を平面造形に転換」しようと思いつく。言わば、上川は絵画で「壁にある苔庭」を創り出そうとするのである。そこには、音楽で苔庭を表現しようとしたボウイの「Moss Garden」の遠い残響がある。正に、それが本展で展示されている「MOSS GARDEN」シリーズである。

左 上川伸《Moss Garden:唯》

中 上川伸《Moss Garden:気》

右 上川伸《Moss Garden:さわ》

この「MOSS GARDEN」シリーズは、「THE WALL」シリーズの細密描写と異なり、日本の造形的伝統である抽象的・平面的な造形の装飾性で苔寺の雰囲気を表現しようとする。

ここで、もし上川が日本画家であれば、この「MOSS GARDEN」シリーズはより平面的な媒体になったかもしれない。しかし、ここで洋画家としての上川は、現代洋画における変形キャンパスの文脈を踏まえつつ、苔の厚みを彷彿させる半立体でこの課題に取り組むことになる。

この連作は、一見弾力のある革張りの寄木細工のように見える。しかし、実際には木質パネルを重ね合わせ和紙を貼り付けた後に角を研磨している。上川によれば、敢えて意図的に素材が何であるか分からないように工夫したという。

ただし、上川はこの「MOSS GARDEN」シリーズは意識としては絵画であり彫刻ではないとも語っている。つまり、上川はあくまでも同じ絵画という領域で、「THE WALL」と「MOSS GARDEN」という見た目上正反対のシリーズに取り組んでいるのである。

左1 上川伸《Moss Garden》

左2 上川伸《Moss Garden》

左3 上川伸《Moss Garden》

左4 上川伸《Moss Garden》

この「MOSS GARDEN」シリーズで、上川は他にも様々な造形的工夫をしている。

例えば、色彩では、下地の土色から最表面のライトグリーンまで10色以上もアクリル絵具を塗り重ねることで、自然な奥行きのある滲みを生み出している。また、形態では、フリーハンドで無数に引いた線の内、組み合わせたときに最も自然に見える線を選択して適用している。言わば、これらの手法は「無作為の作為」であり、やはり禅寺庭園における人為性よりも自然性の重視に通じている。

さらに、形態と形態の隙間に赤地の上に金箔が貼られているのは、苔面と苔面の狭間を流れる水流のようにも、陶芸技法の「金継ぎ」のようにも見える。その点で、ここには日本の風土や造形的伝統の反映も窺える。

左 上川伸《Moss Garden:気》

中 上川伸《leaves》

右 上川伸《綾:Moon》

そして、形態としては矩形のみならず円形も多用されている。上川によれば、赤地の円形は圓窓から眺めた紅葉を象徴しているという。また、黄色の四角い作品も秋の銀杏をイメージしたものだという。さらに、青地に金色の月が浮かぶ作品は、夜の草原にも海原にも見え、水墨画的な情緒を感じさせる。

これらもやはり、日本の風土や造形的伝統を反映したものだといえよう。

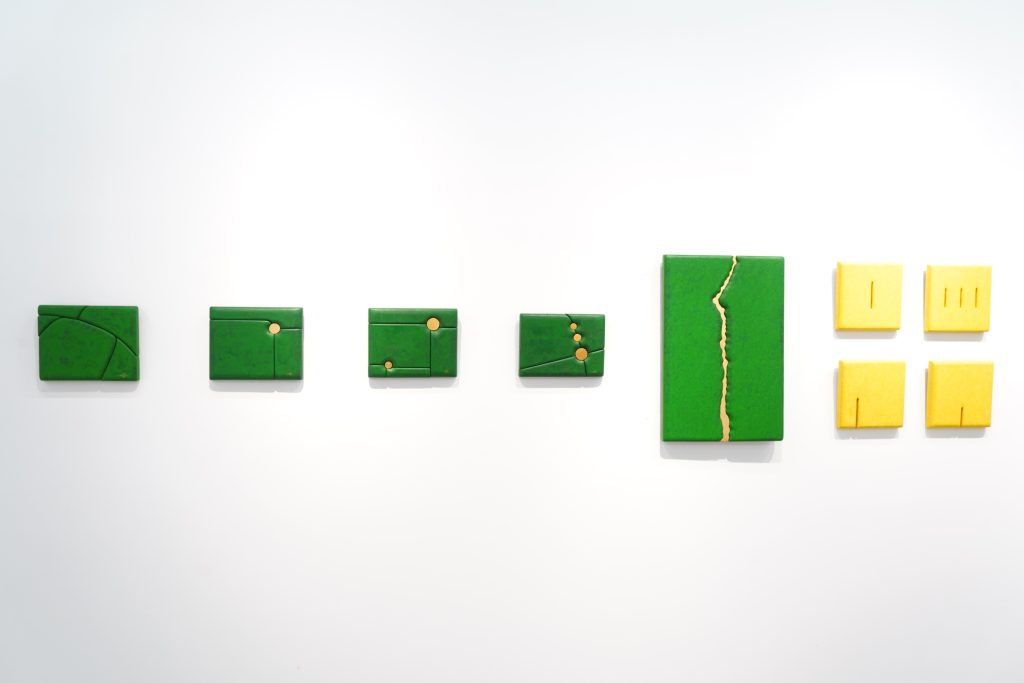

左1 上川伸《Moss Garden》

左2 上川伸《Moss Garden》

左3 上川伸《Moss Garden》

左4 上川伸《Moss Garden》

左5 上川伸《Moss Garden:さわ》

右1 上川伸《leaves:黄》

右2 上川伸《leaves:黄》

右3 上川伸《leaves:黄》

右4 上川伸《leaves:黄》

興味深いのは、上川がこの「MOSS GARDEN」シリーズを制作するととても爽快感があると述べていることである。また、上川は「THE WALL」シリーズを止めて「MOSS GARDEN」シリーズを始めたのではなく、両者に並行して取り組んでおり、それにより自らの心のバランスが取れるように感じられると証言している。

筆者なりに解釈するならば、それは「THE WALL」シリーズが典型的な洋画として西洋的リアリズムを追求する分だけ主客分離も個性主張も強いため、どこかでそれとは異なる自らの日本人としての心性を表現することを必要としたということではないかと思われる。そこで、洋画家としての上川は、日本の造形的伝統である装飾性や自然性を洋画で表現するために、自ずから「THE WALL」シリーズだけではなく新たにに並行して「MOSS GARDEN」シリーズを編み出したのではないかと想像される。それは、ちょうどボウイが京都の禅寺庭園を通じて自らに欠けているものを補完しようとしたことと通じ合っている。

左1 上川伸《界》

左2 上川伸《Moss Garden:しま》

左3 上川伸《綾:灯》

左4 上川伸《Moss Garden:路》

左5 上川伸《Moss Garden》

ただ、注意すべきは、そのように日本人が日本の伝統的感受性を現代絵画に生かすということは、分かりやすい「フジヤマゲイシャ」的なものを描くことでないことはもちろん、過去の伝統画法をそのまま踏襲することを必ずしも意味しないことである。なぜなら、多くの場合、それは現代に生きる日本人画家にとって必ずしも十全にリアリティを持つとは限らないからである。

むしろ、油彩画という本来日本にはなかった画材を主な表現手段とする現代の洋画家の場合、重要なのはどのように日本の伝統的美意識を洋画に生かし再構成するかであるように思われる。その意味で、上川が重森三玲に惹かれるのは自然である。なぜなら、三玲は日本画家出身の分だけ従来のオーソドックスな作庭の伝統から離れた自由な発想ができたのみならず、バルビゾン派のジャン=フランソワ・ミレーにちなんで改名したように西洋美術への強い関心の下で日本庭園における「永遠のモダン」を追求したからである。現在の筆者の主な関心は、温故知新――すなわち、一見それとは判別しにくい現代美術の表現の中にそうした日本の伝統的感受性を見出すことにある。

いずれにしても、興味深いのは、上川が「MOSS GARDEN」シリーズに取り組み始めたのが新型コロナ禍の2020年である符合である。当時、誰もが経験した長い自宅待機の期間中、上川はゆっくりと自己に向き合い、しっかりと自らが求める内なる声に耳を傾ける時間を持てた。その一つの成果が、正に「MOSS GARDEN」シリーズであると考えられる。

筆者は、2011年の東日本大震災と2020年の新型コロナ禍を経験した現代日本美術では、従来のスタンダードとは異なるある種の表現の地殻変動が進行していると考えている。その意味で、本展もまたその一つの現われであると考察している。

(中) 鋤田正義氏 (右)上川伸氏

会期中の7月5日(土)には、上川と同郷の直方市生まれで長年親交があり、ボウイのアーティスト写真や京都滞在中の写真を撮影した写真家・鋤田正義(1938‐)とのトークイベントが催された。この対談は、長年ボウイの素顔に接した鋤田の貴重な歴史的証言に接することができると共に、日本の芸術的・文化的伝統がいかに世界的な意義を持っているか、また東洋と西洋はいかに補い合うことができるかを、改めて認識できる好企画だったことを付言しておこう。

(特に断りのない場合、写真は全て作家及び画廊提供)