落合陽一プロデュース シグネチャーパビリオン《null²(ヌルヌル)》外観

落合陽一プロデュース シグネチャーパビリオン《null²(ヌルヌル)》

会期:2025年4月13日 ~10月13日

会場:夢洲 2025大阪・関西万博会場

現在、夢洲で開催されている大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンの一つである、落合陽一がプロデューサーを担当した《null²(ヌルヌル)》に入館し、ダイアローグモードを体験する機会を得た。1970年の大阪万博では岡本太郎がプロデューサーを担当したテーマ館が1つだったことに対して、今回の万博では8人のプロデューサーによるテーマを体現するパビリオンが8館もある。まだそのすべてに入館しているわけではないが、アーティストがプロデューサーとなっている唯一のパビリオンであり、もっとも人気の高い《null²(ヌルヌル)》について考察をしてみたい。

筆者は、1970年大阪万博後の生まれであり、実際に行ったことはないが、2001年当時、万博記念公園内の万博協会ビルの1階に入居していた、メディアアート系のアートスクール、インターメディウム研究所(IMI)が併設していた彩都メディアラボに勤めており、万博記念協会から委託を受けて、協会が保有している1970年大阪万博の資料調査の業務にあたっていた。そのため12万カットに及ぶ写真、11時間を超える記録映像、広報映像、広報誌、鉄鋼館に残された《太陽の塔》に取り付けられていてた生物模型など、網羅的に見ている。

その中で感じたことは、1970年大阪万博は全体として「アナログのマルチメディアの祭典」であったということだった。「アナログの」と修飾しているのは、当時マルチメディアという言葉はなかったからだ。マルチメディアとは1990年にデジタル化がはじまったとき、映像・音響といった複合的メディアに対して使われた言葉だからだ。この時、マルチメディアの教育機関として誕生したのが、岐阜のIAMAS(情報科学芸術大学院大学 )であり、大阪のIMIであった。この二つの教育機関は、公立と私立でありその規模はかなり違うが、開校当初の講師陣がかなり重なっていたこともあり、講師と学生の交流があった。筆者はIMIの一期生で当時のマルチメディアやメディアアートの状況をつぶさに見てきた。

そのようなマルチメディアの源流をたどったとき、それが全面的に展開されていた場所が、1970年大阪万博であるということは明らかで、卒業して雑誌の編集部に勤めていた筆者が、協会ビル内に移転したIMIの併設ラボに転職したのは、どのような表現が行われていたのか詳しく知ることが目的の一つだった。

というのも、今日のメディアアートを含めて、多くのメディアを駆使した、空間的、体験的表現は、記録として残すのも難しく、美術館の収蔵や巡回という形もとりにくいため、歴史として残りにくいという傾向があるからだ。特に、メディアアートの最大規模の形式ともいえるパビリオンはその最たるものといってもよいだろう。最大の表現ありながら、会期がわずか6か月で、それを体験できる人は限られている。この矛盾した表現形式が忘れられていたのは当然で、万博後に生まれた私たちはなおさら何も知らなった。当時は、公式記録映画のDVD化もまだされていなかった。

この時埋もれていた映像や写真を見て、その規模と多様な表現に驚いたことは言うまでもない。特に、マルチスクリーンや全天周映像といわれるドーム型の空間の全体を覆うように上映したり、観客席がせり上がったりするという巨大な機構は、その後も超えるものはほとんどでてきていなかった。一つは「一般博(現・登録博)」であるという規模の問題と、時代的に「アナログのマルチメディア」の頂点の時期と重なっていたからだ。それ以降は、徐々にデジタル技術に置き換えられ、コンピュータを含めて小型化していったので、ここまで大がかりにする必要はなかったからだ。しかし、デジタル技術に置き換わる途上の表現では、36ミリフィルムの倍の72ミリフィルムを使った解像度の高い映像や巨大なドームの全面に投影するような建築物との融合を超えるものは難しかったといってもよい。

あれから55年経ち、大阪で再び最大級の万博が開催されることになり、もっとも関心を持ったのは、メディアアート的表現がいかに更新されるか、という点だった。この間のデジタル技術の革新により、1970年大阪万博のマルチメディア表現はデジタルに置き換えることが可能だと考えていたからだ。同時に、2000年以降に登場したスマートフォンやアプリケーション、そして近年のAI技術は、1970年大阪万博の表現を大きく更新する可能性を秘めていた。シグネチャーパビリオンのプロデューサーの中で、それを実行できるのは、落合陽一しかいないことは明白だった。

落合陽一は、筑波大学出身の研究者でありアーティストである。その他、企業の経営者を含めて多くの顔を持つ。筑波大学では、岩井俊雄や明和電機、クワクボリョウタといった多数のメディアアーティストを輩出しているが、それは戦後のメディアアートの先駆者であった山口勝弘が長年教鞭をとっていたことが背景にある。山口は、戦後、詩人・美術評論家の瀧口修造らと一緒に「実験工房」を牽引し、当時のインターメディアと称された複合的なメディア表現を行っていたのだ。山口勝弘は、大阪万博では三井グループ館のプロデューサーとなり、スペースレビューという、80 人乗りの3 台の空中観覧席(せり上げ回転式展望装置)をつくり、巨大なスクリーンに18 台の映写機、9 台のプロジェクターから映画とスライドを上映、1726 個のスピーカー群を組み込んだ空間音響システム、オブジェや特殊照明装置を制作している。

落合は、初期から自身の研究及び表現のコンセプトを「デジタルネイチャー(計算機自然)」と命名していた。この概念は、自身の著作やnote、メディアにおいても何度も語られているが、残念ながら筆者はその世界観を理解していなかった。それは落合の使用する科学技術的な専門用語に加えて、その世界観を華厳経や密教といった仏教的な用語や荘子といった東洋思想を比喩的に使うことによって、より難解になっていたという側面はあるだろう。

落合はすでに多くのメディアアート作品を制作し、発表もしているが、今回のパビリオン《null²(ヌルヌル)》は、落合のコンセプトである「デジタルネイチャー」の世界観を空前絶後の規模で実現し、かつてない多くの人に直観的に理解してもらうための最大の機会であったといってよいだろう。

鏡面仕上げになっている立方体が積み重なった外観は、小刻みに震えており、所々中央に沈む込んだ穴が光り「ヌルヌル」と言った文字が浮か上がる。そして、スピーカーのように咆哮を上げている。まるで生き物のような建築である。これを見て誰もが驚いているが、これが技術的、素材的にどのように実現されているのか。そして何を表しているのかはわからない。一見すると、ステンレスのような光沢感であるが、ステンレスがここまで震えることは考えづらい。だから頭の中が混乱する。

それは『ターミネーター2』に登場する液体金属に似た効果といえるかもしれない。光沢感や鏡面反射の光学特性から人は、金属の硬さや冷たさといった質感を知覚する。このような光学特性による質感知覚は、近年、生理学研究所名誉教授の小松英彦や京都大学教授の西田眞也らの研究によって、その光学特性の特徴や脳細胞の構成が明らかになってきている。そのような人間の知覚構造がわかると、物理シミュレーションが可能となり、様々な金属の表現も可能となる。

ある意味で、《null²(ヌルヌル)》の外観は、物理シミュレーションと実際の壁面変化を融合した形といってもよいだろう。これは現実的には、ボックス状のアルミ型枠に展張された、鏡面性の高い薄いミラー膜である。ステンレスのような金属ではない特殊な膜で、3年かけて開発された新素材であり、なんと光の98%を反射する。開発したのは太陽工業で、1970年大阪万博でも、9割の膜構造建築を手掛け、特に空気膜構造建築の第一人者である村田豊が設計した富士グループ・パビリオンや、エアドーム技術のアメリカ館はよく知られている。その後も様々な博覧会や、東京ドームなど多くのドーム建築に採用された。

まさに万博とともに成長した企業といってもよいが、今回も18のパビリオンや施設に採用されている。膜は柔軟性があり、万博のような仮設で複雑な3次元曲面を持つ建築に向いているが、特殊な鏡面材となる《null²(ヌルヌル)》のミラー膜は、もっとも挑戦的な試みのひとつだろう。《null²(ヌルヌル)》では、平面のミラー膜と、正方形の中央部にある大きな曲面の穴を覆うミラー膜が開発された。曲面の穴を覆うミラー膜は「ホルン型」と言われ、穴の底にはLEDディスプレイを取り付け、目玉のように光ったり、「ヌルヌル」と言った言葉を表示したりするというわけだ。落合は、このパビリオンのことを「建築に収まらない彫刻建築」と称している。

パビリオンの彫刻的外観と展示は落合が指揮を取っているが、多くの専門家とのチームワークによって制作されている。全体設計は落合中心によるチーム、基本設計はnoiz中心によるチーム、動的設計は落合中心によるチーム、素材の指揮は太陽工業、noiz、アスラ、arupによるチームといった具合だ。

基本設計で中心的役割を担ったNOIZの豊田啓介は、安藤忠雄建築研究所、SHoP Architects(ニューヨーク)を経て、東京と台北をベースに建築デザイン事務所 NOIZ を蔡佳萱と設立した。大阪・関西万博を誘致する際の、ボロノイ図を使用して有機的に結びつく会場計画は、NOIZによるものだ。2020年からは、建築情報学という新しい分野の学会を設立し、情報時代の建築の在り方を提唱している。建築情報学とは、「建築をデジタル技術による広がりの先に再定義するための理解や技術の体系」としている[i]。

実際、2000年代に入り、デジタル技術が進むことによって、今まで不可能と思われていたような3次元曲線による複雑な建築が世界中で建てられるようになった。その代表例が、かつてはアンビルトで知られていたザハ・ハディッドだろう。それが実現可能になったのは、素材の開発に加えて、デジタル技術によって複雑な構造計算ができるようになったことも大きい。つまり、建築においては、デジタルとフィジカルの境界はほとんどなくなってきているといえる。

ただし、今回の《null²(ヌルヌル)》は、デジタルとフィジカルの境界をさら融合させようとしている。建築は不動産といわれるように動くことはない。しかし、交換可能な数値によって常に可変的、動的、生成的なデジタルの空間を反映させるために、4種類のアクチュエータ(装置)が取り付けられている。その一つは、産業用ロボットの開発・製造を行うFANUC(ファナック)のロボットアームで、押す・引く・ねじるといった動作をプログラミングし内側から変化を与えている。また、重低音のウーファーを取り付けることで、太鼓のように張られている膜が、周波数に応じた独特の波形をつくりだす。ダイナミックに歪むことに加えて、小刻みに震えたり、大きく震えたりするのはそれらの組み合わせによるものだ。そして、底面の穴のLEDディスプレイが様々な光と言葉を上映し、3次元曲面のミラー膜に複雑に反射する。それらが柔らかく、ヌルヌルした、生き物のように鑑賞者に知覚させているというわけだ。

これらの変化は、プログラミングによって設計可能で、ある種のデジタル情報が物理空間に反映できる範囲を拡張したともいえるが、会場の端の池の前にあるパビリオンは、天候の影響をもっとも受ける位置にある。したがって、天気や時刻によって刻々と変わる雨や曇り、日差しといった空の状態や観客の動きを映し出し、デジタル上の操作と融合することでより複雑な鏡面となる。その様子は、空の一部に穴が開いて、風景を取り込み、異世界に連れていかれるようでもある。それは器のようにくぼんだ3次元曲面に、限りなく光を吸収する塗料を塗ったアニッシュ・カプーアの彫刻を反転させたようでもある。この限りなく非物質的な皮膜は、情報空間と物理空間を往還するインターフェース(界面)の役割を果たしている。

建築のフレームとして考えると、正方形を組み合わせたものということになるが、これもデジタル空間で使用されるボクセル(Voxel)というキューブ型の空間単位を採用し、2m、4m、8mといった3つの尺度を組み合わせて構成されている。それは1970年大阪万博で言えば、「新陳代謝」をテーマとしたメタボリズムの建築家の思想に近く、近い形で言えば、黒川紀章が設計したタカラ・ビューティリオンに似ているが、3つの尺度によって複雑化している。

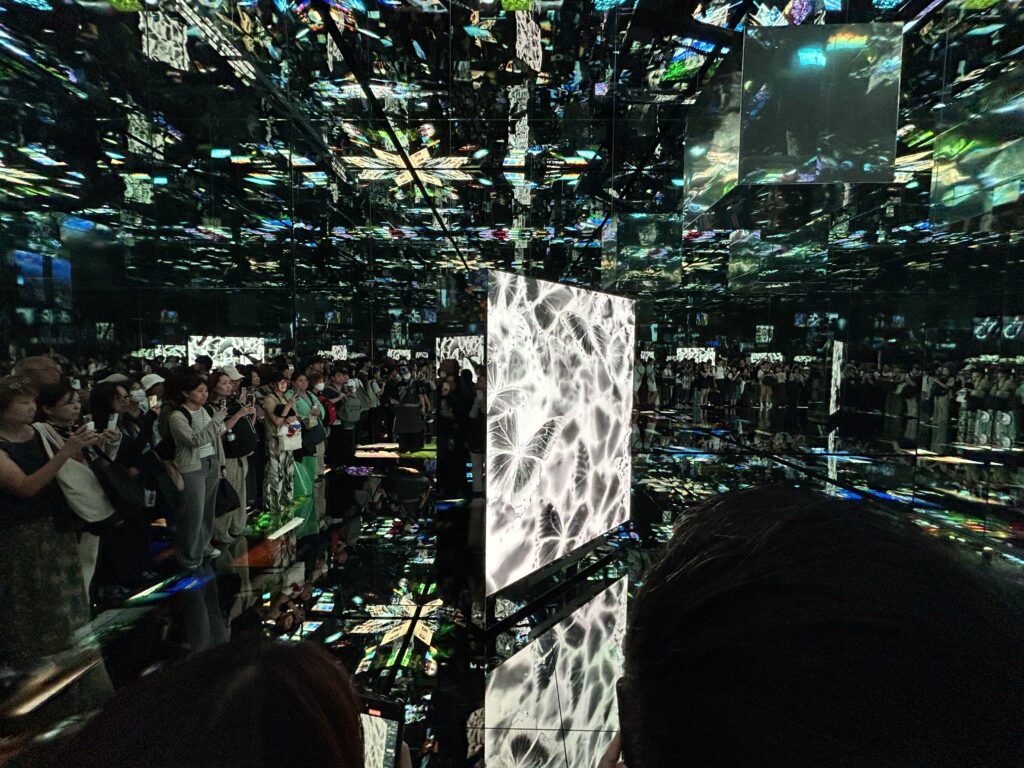

落合陽一プロデュース シグネチャーパビリオン《null²(ヌルヌル)》館内

外観が外側の鏡であるとすれば、館内は内側の鏡である。中に入ると、天井と床面にLEDディスプレイが敷き詰められ、壁面には鏡が貼り付けられている。後述するがこれらは、マジックミラーになっており、外側から見ることができる。ディスプレイはAIによって生成されたイメージが流れ、鏡で反射されることによって、無限に広がる空間として知覚される。この表現は草間彌生の「無限の鏡の間」シリーズで使用されたことで有名になり、「ビデオ彫刻」の久保田成子なども一部使用しているが、近年ではチームラボを含めて様々なアーティストが採用している。1970年大阪万博では、パノラマを映像装置で展開した、全天周映像的な表現が多用されたが、デジタル技術が登場して以降、浸透したマインクラフトのようなキューブ表現との親和性もある。21世紀の没入型の新たな全天周映像といえるだろ。落合はこの空間を「ヌルの森」と称している。「ヌル」とは実体がないことを表すので、無限に広がるイメージは幻想に過ぎない鏡の間である。

この生成される無限空間の中央には、石碑のようなディスプレイが屹立している。これはまさに『2001年宇宙の旅』に登場した「モノリス」のメタファーである。モノリスは、地球外生命体の使用している超高度なコンピュータデバイスで、生物に劇的な進化や滅亡を促すものとされている。

モノリスのようなディスプレイには、「ぼくはヌル ネコでもキノコでもない」「ヒトは けいさんきしぜん にいました」「けいさんき あたらしい サイエンスのいきもの」「おかえり ヌルのもとへ」「もうみなさんは もとのあなたには もどれません」「これからみなさんの きごうを てばなす」「みなさんの きごうをてばなす ぎしきをはじめます」といったメッセージがナレーションとともに表示される。

その後、事前にアプリで入力した観客の情報から選ばれ、ディスプレイに特定の個人が写し出される。なんと最初に選ばれたのは筆者で、美術評論家で色彩を研究している、といった幾つかの情報と、AIとのやりとりをしていた。それらを学習し、デジタル上に転送された「私」が語り出す。そして別の観客からの質問を受け、「私」がもっともらしく回答するのだ。美術鑑賞や建築鑑賞、色彩研究をしていると記入していたことからか、「カラフルなストライプのスカーフを見ているだけで楽しい」と語る。別の観客が「私」に対して、「しあわせというイメージをスカーフで表してください」と話しかけると、空間にはカラフルなスカーフが一斉に表示される。

これはデジタルツインと言われるものに近いと思われるが、現在ではスマートフォンに多くの個人情報が入力されているように、生態情報も含めて、すでに多くの情報が情報空間に転送され、その一部が詐欺などに悪用されたりしている。

今回、パビリオンの外観、パビリオンの館内のほかにもう一つ重要なデバイスが、スマートフォンのアプリにもなっている「Mirrored Body」であり、そこにあらかじめ自身の写真や音声といった個人情報、様々なAIとの対話を行うことで、自身の分身、アバターをつくる作業を行う。また、カメラを使って全身像から「ガウシアン・スプラッティング」によって、3次元立体のデータもつくることが可能だ。このアプリのポイントは、現在のようにGAFAMのようなグローバル企業に一元管理された複製可能な状態に置くのではなく、NFT(非代替性トークン)と紐づけることで、自身が情報の価値を保証した唯一のアバターとしてデジタル資産やデータ管理を安全に行うことができることであり、それを実現するためのカードタイプの「Mirrored Body hardware wallet」も開発されている。そして、閉幕後も自身の分身、ミラーとして様々なところに分散している自身のデータを集めて学習を行うことで、より本人に近い応答ができるようになるだろう。つまり、《null²(ヌルヌル)》は、これからの情報社会を予見した社会実験であり、起点となるものとして位置づけられているのだ。

2020年に、美空ひばりの映像や音声を学習し、『紅白歌合戦』で秋元康作詞の新しい曲を歌わせることで賛否を呼んだことがあるが、その間に飛躍的にAIの開発が進んだことで、多くの「死者」を蘇らせる試みがなされている。あるいは、AIエンジニアである安野貴博は2024年に、東京都知事に立候補し、自身の政策を学習させた「AIあんの」をつくり、24時間回答を受けられるようにし、2025年に立ち上げた政党「チームみらい」でも、「AIあんの」による政策質問を受け付けた。つまり、そのようなデジタルツイン、アバターは、この5年でかなり社会に浸透し、私たちの社会や生活を大きく変えているのだ。

ちなみに安野貴博は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施している、未踏事業プロジェクトに採用され、未踏スーパークリエータに認定されているが、その時のプロジェクト・マネージャーが、シグネチャーパビリオンのプロデューサーでもある石黒浩である。落合陽一も末踏スーパークリエータに認定されており、登大遊、まつもとゆきひろなど、多くの著名なエンジニアを輩出している事業として知られている。また現在、落合は未踏のプロジェクト・マネージャーに就任している。

そのような世界を予見するコンセプトが、「デジタルネイチャー(計算機自然)」であり、その世界モデルを大規模に実現したのが今回の《null²(ヌルヌル)》といえるだろう。「デジタルネイチャー」という言葉から、デジタル空間の宇宙、生態系といったものを連想するので誤解するところもあると思うが、それだけではなく、情報空間の爆発的拡大と物理空間の情報がリアルタイムにデジタル化され、すぐに転送されて膨らんでいき、さらに、そこで生成された情報が物理空間にフィードバックされる、「相転移」の状態のことである。あるいは、非計算的な存在がほとんど同時に計算可能な存在になる状態といってもいいかもしれない。

ここまでは、レイ・カーツワイルが指摘する、AIが人間の知能を超えるシンギュラリティが到来するといった、情報科学をベースにした未来ビジョンといってもいいのでまだ理解できるが、さらに落合は華厳経や荘子といった東洋思想の中にその類似性を見出し、積極的にその用語を使用するため一気に理解しづらくなる。

例えば、その現象を落合は環象(Ontocycle)と称し、「存在(物質や情報)が、計算を媒介として循環的に再帰し合いながら変容する存在論的プロセス」と述べるが、華厳思想(事事無碍)や荘子の物化論(胡蝶の夢)、シモンドンの個体化論などを参照モデルとしている。ただし、落合も技術革新によって、東洋思想の理想郷が自然に訪れるとは思っていないだろう。歴史が証明するように、技術は人間の心によって、善にも悪にもなるからだ。

華厳経を含む仏教思想は、基本的に釈迦の一切皆苦という現実認識から解脱するために、諸行無常、諸法無我というように、現実といっても固定したものではなく、常に変化するものであると同時に、その苦しみを感じる私もすべて関係性の上に成り立っているもので永続する実体はない。だからそれを感得すれば、煩悩から解放された安らかな境地、涅槃寂静(ニルヴァーナ)に至るという思想のもとにある。

《null²(ヌルヌル)》では、関係性の上だけで成り立っている、記号上の存在となる「デジタルネイチャー」に転移される自身の姿を目の当たりにすることで、身体があり、実体があり、自分自身であるという認識を手放す、言うなれば、悟りの世界を体験することになる。

館内では、「さようなら」というナレーションと、1970年大阪万博で三波春夫が歌って大ヒットした『世界の国からこんにちは』に応答した昭和歌謡風の曲が流れる。「こんにちは」とは、最初期の人工知能やノーバート・ウィーナーのサイバネティックスなど、機械による知能が誕生したことの隠喩でもある。そこから三度目のAIブームが訪れ、生命のシミュレーション技術である「人工生命」から自律的・生成的な生態系に成長したことで、私たちの存在はデジタル上に移転されつつある。そこにおいて、自身の実体を捨てるよう「さようなら」と促されるわけである。

パビリオンのコンセプトは、般若心経の著名な文言である「色即是空 空即是色」である。その「物質的な現象には実体がない。実体がないものは物質的な現象である」といった世界観を表す用語として、プログラミング言語で、オブジェクトや変数に値がまだ存在しないをことを表す「null」、さらに二つ重なっている、あるは乗じられているということで《null²(ヌルヌル)》としている。そうして、モノリスは般若心経のギャーテーギャーテー(羯諦 羯諦)のように、 「さようなら」と促すのだ。

その結果、ある意味で解脱を介して新たな自身となることで、「いのちを磨く」ことになるというわけである。華厳経の事事無碍法界とは、事法界、理法界、理事無礙法界、事事無碍法界からなる四法界の一つである。実(我々が見る現象)、理(物には実体はなく空であるという認識)、理事無礙(現象と空という認識が補い合い、共存している状態)となり、最終的には、空という認識が消え、物事が妨げ合わず共存する状態である事事無碍法界に至る。いわば仮想としての情報空間と物理空間が溶け合い、すべてが同じ現象として現れている状態といってもいいかもしれない。言うなれば悟後の世界であり、釈迦が悟った後に世界のすべてが新鮮に見える状態に近いものだろう。

また、落合はパビリオンの建設場所を水辺にもっとも近い位置に指定し、午後には鏡面状の壁面が大阪湾・瀬戸内海に沈んでいく西日を反射するようにした。四天王寺には西方に鳥居があり、春分秋分の日には、その間をくぐって海に沈む夕日を見て、「日想観」が行われるように、このような西方浄土に向かって自我を捨てる儀礼は、大阪という土地において昔から根付いていたことなのかもしれない。落合の意図を深く感得できる観客がいれば、パビリオンを出た後に、沈む夕日を見て感じるところはあるだろう。

ちなみに、浄土信仰が強くなる平安時代末期には、西日を軸に寺院建築がつくられるようになる。奈良時代までは中国の君子南面の思想にのっとり、真南を向いている場合が多い。例えば、宇治平等院鳳凰堂は、東向きに建てられており、西から夕日が差す時刻になると、平等院鳳凰堂の阿弥陀如来の後ろから後光のように夕日が光り、西方浄土にいるような体験ができるのだ。三十三間堂もまた同じように、東に向いて建てられ、夕日が沈むと時間帯には、千一体の千手観音の後光のような効果になるというわけである。それらは「仏像の森」とも称され。俵屋宗達は、両端にある風神雷神像をモデルに、観音の後光を金箔に置き換え『風神雷神図屏風』を描いたと想像されている。

実は、1970年大阪万博では、南北軸が強く意識され、それを基幹施設が集中するシンボルゾーンとし、そこから枝が分かれるように道を伸ばして、花をイメージしたパビリオンにつながるように設計されていた。そして、入口前に立つテーマ館の《太陽の塔》は、まさに南面していたのである。二つの万博の太陽の方角と軸線の変化という意味でも、《null²(ヌルヌル)》の位置付けは興味深い。

また、日本では古代から鏡を物質的なものを超えた、精神的なものとして崇拝し、鏡を磨くことと自身を磨くことを重ねることを文化としてきた。銅鏡のような金属製のものならば、なおさら研磨することは重要なことだっただろう。刀剣のようなものを研磨する行為もその延長線上にある。それが精神的な行為だからこそ、自身の精神的な成長を、磨く、練磨するという言葉で表すのだ。

ダイアローグモードの最後には、マジックミラーになっている裏側に回り、ついさっきまで自身が体験していた状況を、メタ的に観察することになる。中に入っている人がそのことに気付くのは、それを終えた後であり、それが繰り返されているのである。ある意味で、幽体離脱、解脱した自身が、実体(と思っていた)自身をもう一度見ることになるのである。

この落合の壮大な仕掛けは、なかなか深くまで伝わらないかもしれない。人々にわかりやすいメッセージを投げるとすれば、現在の世界の悲惨な状況、戦争や紛争、自然災害、飢餓、感染症、人種差別、性差別、格差といった様々な問題を取り上げ、それを解決する方法を提示するということもありえるだろう。しかし、落合の場合は、その実体である様々な状況を生んだ原因(因果)は、強い自我や欲望といった人間の心にあることに着目している。しかし、そこには実体はなく、関係性のみである。だからまず実体と思い込んでいる自我を捨てろ、と呼びかけるのである。それが落合の今回の万博における回答といえるだろう。そして、なによりも、SNSや対面で何度も何度も呼びかけ、対話をする姿こそ、菩提心といえるものだろう。

※落合陽一の思想と実践は多岐にわたり、それを解釈するにはまだ調査が不足していると思うが、大阪・関西万博も閉幕に迫っているので、理解の補助線となるよう暫定的に公開します。会期中も加筆する可能性があります。

[i] 池田靖史(建築家、慶應義塾大学SFC教授)+豊田啓介(建築家、noiz主宰)「建築情報学とは何だろうか」『10+1』(201712)https://www.10plus1.jp/monthly/2017/12/issue-01.php