京都の国立博物館で開催中の「宋元仏画」展、初日の朝一番で見てきました。いやー、実に素晴らしかったです。宋や元の仏画には、独特の気品と清潔感が漂っていて魅せられます。日本のご先祖様が両時代の仏画を非常に重視していた理由が分かるような気がしました。

実は開幕から2日目も朝一番で見てきました。うーん、何度見ても良いものは良い。全国各地の名品が一堂に集まっており、これだけの規模の展示は二度とないのではないか、と思いました。正直、かなりマニアックな展示ですが、仏教芸術に関心のある方には鑑賞を心底からお勧めしたいです。

筆者の場合、京都は行きたいところが多くありすぎて、何日滞在しても「行きたかった場所全体の40%以下しか行けない」という不完全燃焼に終わります。何しろ、美術鑑賞だけでは終わらないのが、京都の魅力です。もちろん、アートを大量に見るのは当たり前のことですが…。典型的なコースを一つご紹介しましょうか。「京都東半分ルート」と私が名付けているコースです。

京都に朝一番で到着。徒歩で京都国立博物館へ。その後、東山駅で下車してからのルートはこんな感じです。

ギャラリー16→ギャラリーモーニング→KUNST ARZT→星野画廊→京都市京セラ美術館→京都国立近代美術館→MtK Contemporary Art→MORI YU GALLERY KYOTO→ギャラリー恵風→imura art gallery

このルートの間にも、素敵なギャラリーや美術館はたくさんあるのですから、いくら時間があっても足りないのです。

また、東半分以外にも「西半分ルート」「上部ルート」「南座+河原町周辺ルート」「京都市役所周辺ルート」などなど、多くのコースがありまして、これはもう最低でも10日間は滞在しないと、見たいものをすべては見きれないわけですね。ですから、私の京都滞在はいつも「諦めの旅」になります。

東半分ルートではないのですが、今回の京都旅行では、「何必館 京都現代美術館」の「三人展 村上華岳・山口薫・北大路魯山人展」をたっぷりと堪能してきました。この美術館は、中に一歩、足を踏み入れると外の騒がしさがまるで嘘のように思えるくらいの静けさが辺りを覆っています。建築そのものが一つの芸術作品と言っても決して言い過ぎではない素晴らしい空間です。鑑賞の順路が変則的で、小ぶりのエレベーターで上に行ったり、下に行ったりしながら各階を経巡るのです。

何必館エレベーターの天井。うっすらと見える蛍光灯がアート作品のようだ

鑑賞空間は撮影禁止だったので、エレベーターの天井を撮影しました。「作品の撮影は禁止と書いてあるけど、エレベーター内の撮影禁止とは書いていないですよね」と一休さんの頓智みたいな言い訳をしながら撮影した次第です。「梶川芳友館長、勝手に天井を撮影してごめんなさい」。

どうして、天井なんか撮影するの?と思われた方がいるでしょうからご説明しましょう。まるでアート作品のようだから撮影したんです。東恩納裕一(1951~)の作品と言ったらさすがに大袈裟かもしれませんが、天井部分が非常に良い味を出しているのです。筆者は首をぐいっと曲げながら、天井鑑賞&撮影をしてしまいました。

ところで、この何必館で一つの事件が起きました。山口薫の作品だけを収めた階に入った時のことです。突然、一匹の蚊が猛烈な勢いで筆者の頭部周辺を襲ってきたのです。「ぷぅ~ん、ぷ~ぅん、ぷーん」としつこいこと!筆者は即座に理解しました、何が起きたのかを。推測を交えながら、その分析結果をお伝えしましょう。

誤って美術館に入り込んでしまった「モスキーちゃん(女性)」。彼女は当たり前のことなのですが「血が欲しい」のです。ところが、美術館というのは大体、あまり人が来ないことが多いので、まったく血を吸えないままかなりの時日が経過してしまったのでしょう。

そこに間抜け面を引っ提げて現れたのが凡夫・市原尚士。彼には汚れた血しか流れていないので、飲んでもまずそうではありますが、この際、好き嫌いなぞ言っていられません。それで、わーっと襲い掛かって来たのでしょう。いや、凄かったですよ、その勢いは。

小走りでモスキーちゃんから離れても、同じ速さで頭部周辺に追い付いてくるのです。もっと速度をあげて逃げても、やはり追いかけてくる。もう、どうしても血を吸わなかったら生きられない、と彼女が訴えているので、一度はわざと血を吸わせてもいいかな、と観念しましたが、やはり、生物の本能として血を吸われたくない。まして、美術館内で蚊を叩いて殺生するというのもとんでもないことです。ということで、筆者は山口薫の階から這う這うの体で逃げ出したのです。

そして、この美術館のハイライトと言える村上華岳の「太子樹下禅那」が床の間にかかった和室の前へとやってきた時、筆者は確信したのです。館が誕生するきっかけとなった華岳のこの逸品は、梶川館長にとっては、腹をすかせたモスキーちゃんにおける「血」のようなものだと。

「美」というものに恋い焦がれ、自身の愛する作品を長年にわたって渉猟し続けた梶川館長の姿…生きるためにどうしても血が必要な蚊の姿と二重写しに見えたのです。梶川館長も生きるために華岳「太子樹下禅那」がどうしても必要だったということです。

その狂おしいまでの情念に思いを馳せたとき、筆者の心にこんな言葉が浮かびました。「モスキーちゃん、さっきはごめん。どうせ大した量じゃないんだから、血を吸わせてあげればよかった」と。ついつい「捨身飼虎」の心境になっていました。

何必館でモスキーちゃんとの闘争に、さらには美術作品との闘争に疲れた筆者は少し休憩したくなりました。老舗和菓子店「鍵善良房」が手掛ける「ZEN CAFE」に入り、定番のくずもちを頬張ることにしました。見た目がお洒落で、高級感の漂う店構えですが、メニューを開くと「あれっ、全然高くない」と驚かされます。

ZEN CAFE店内。この後、筆者は大量のきな粉と黒蜜を器の中に投入する

吉野の本葛を使ったくずもちは何もかけなくても甘みがあります。しかし、筆者の場合、添えられたきな粉と黒蜜をこれでもかこれでもかと親の仇のようにかけて食べることにしています。モスキーちゃんが真剣に血を求めるように、筆者もきな粉&黒蜜の甘さを心底から求めているのです。「洗練されていない野暮天」と思われても全く構いません。人目を気にしていたら喫茶などできないのです。かぶりつきたい時はかぶりつけ、しゃぶりたい時はしゃぶりつけーーこれが真のグルマンの態度・作法なのです。

セティアワンの作品(部分)

ZEN CAFEの真ん前には、やはり鍵善良房が手掛ける美術館「ZENBI-鍵善良房-KAGIZEN ART MUSEUM」があります。「アルベルト・ヨナタン・セティアワン-Sugar Poetry」をここで拝見しました。いつもは、東京のミヅマアートギャラリーで作品を鑑賞している実力派作家です。たまたま筆者が訪れた日はご本人がいらっしゃいました。堪能な日本語で、館のスタッフと話をしている姿を横目で見られてうれしかったです。

セティアワンの作品(部分)

館に隣接するショップには、セティアワン関連のグッズが販売されていました。Tシャツがカッコいいのに決して高価ではなかったので、即購入を決めました。カフェといい、ショップといい、鍵善さん関連の空間は、必ずしも利潤追求を最大の目的とはしていない、大人の余裕を感じさせます。もちろん、事業を継続発展させていくためには儲けも大事でしょうが、鍵善さんは、その先の世界を見据えているようで、お世辞抜きで素晴らしいと思います。京都には鍵善さんに限らず、金銭よりも重要な精神世界のゆとりを重んじる老舗がたくさん存在します。そのような空間を一つ一つ丁寧に回るのも、美術鑑賞と同等の贅沢な時間を味わわせてくれるのです。

あれれ、蚊とかくずもちとかTシャツとか、話が大きくそれましたね。アート鑑賞のルートに戻ることにしましょうか。東半分ルートで特に注目していただきたいのが、丸太町通に沿ったギャラリー恵風→imura art galleryの部分です。ここにはインバウンドの方であふれかえった喧騒なぞ、どこにもありません。観光客の姿もあまりなく、基本は地元の方ばかり。

だからでしょうか、とても落ち着いて逍遥することができるのです。伝統を誇る京都大学の熊野寮も目を引きます。いつ行っても、タテカンが大量に立っていて一つひとつ眺めているだけでも楽しめるのです。そして、何よりも筆者の好きなのが、丸太町通をちょいと脇に入ったところにある超有名なジャズ喫茶「jazz spot YAMATOYA」になります。ギャラリー恵風のすぐ近くです。このお店が実に素晴らしいのです。店内の雰囲気、マスターのたたずまい等々、すべてが完璧です。もう半日くらい滞在していたいのが本音ですが、美術鑑賞も大事なので、いつも最大でも1時間程度しかいません。今回、店内で出合ったのは2枚のアルバム(もちろんレコード!)でした。

「Earl Hines Plays Duke Ellington」でアメリカ人ジャズピアニスト、アール・ハインズ(1903~83年)の超絶技巧に酔いしれました。ピアノの音色に集中しようとすると、どうしても目を閉じ、腕組みをしてしまいます。ジャズ喫茶やクラシックの名曲喫茶の「お客さんあるある」ですね。でも、人からどう思われようと関係ない。音をむさぼるように聴くためには、人はどうしても腕を組み、目を閉じたくなってしまうのです。

続いて、かかったレコードがまた名盤中の名盤でした。トランペット奏者のリー・モーガン(1938~72年)の代表作「Lee Morgan Vol. 3」です。ジャズ初心者から上級者まで、どんな方でも楽しめる一枚です。トランペットという楽器には無限の可能性があるのではないか、と断言したくなるくらいの出来栄え。すごい1枚です。じっと聴いていると寒気がしてくるくらいの凄みがありました。

ピアノ→トランペットという流れで攻めてきたヤマトヤさん。次の1枚は何になるのかな、と後ろ髪ひかれる思いで店を出たわけです。私がマスターなら、次はサックス奏者のズート・シムズ(1925~85年)の「ダウン・ホーム」あたりを一発、かましてやるんだがな…など、どうでもいいことを考えながら、ジャズに当てられて半ば呆然としたような心持ちで丸太町通を再び歩く筆者でした。あれ?アートの話がまたまたそれて、今度はジャズになっちゃいましたね。京都は寄り道したければいくらでも寄り道できる懐の深い街なので、筆者の再三の脱線もどうかお許しください。

さぁ、本稿の最終盤に、この京都旅行中、様々な場所で出会った看板やポスターをご紹介しましょう。せっかくなので、京都の舞妓さんの口調で。読者の皆さんも目で読むのではなく、声に出しながら、舞妓さんの肉声を味わってください。(京都の方がご覧になったら間違いだらけや思います。堪忍なぁ)。

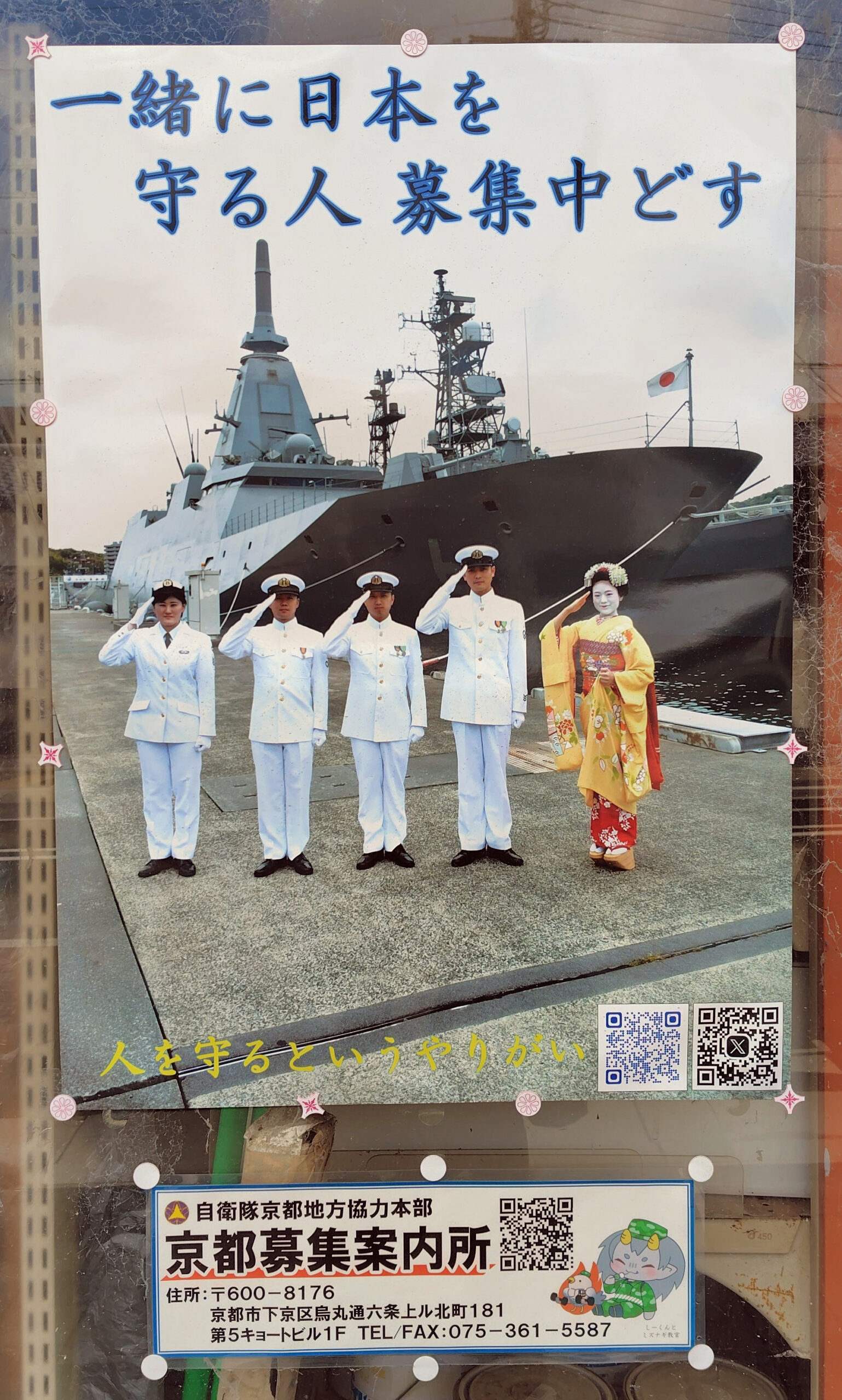

舞妓さんは自衛隊の応援団なの?

自衛隊の皆はんは頼もしおす。日本を守っていただくために活躍をしてほしおす。うちも自衛隊を応援してます。

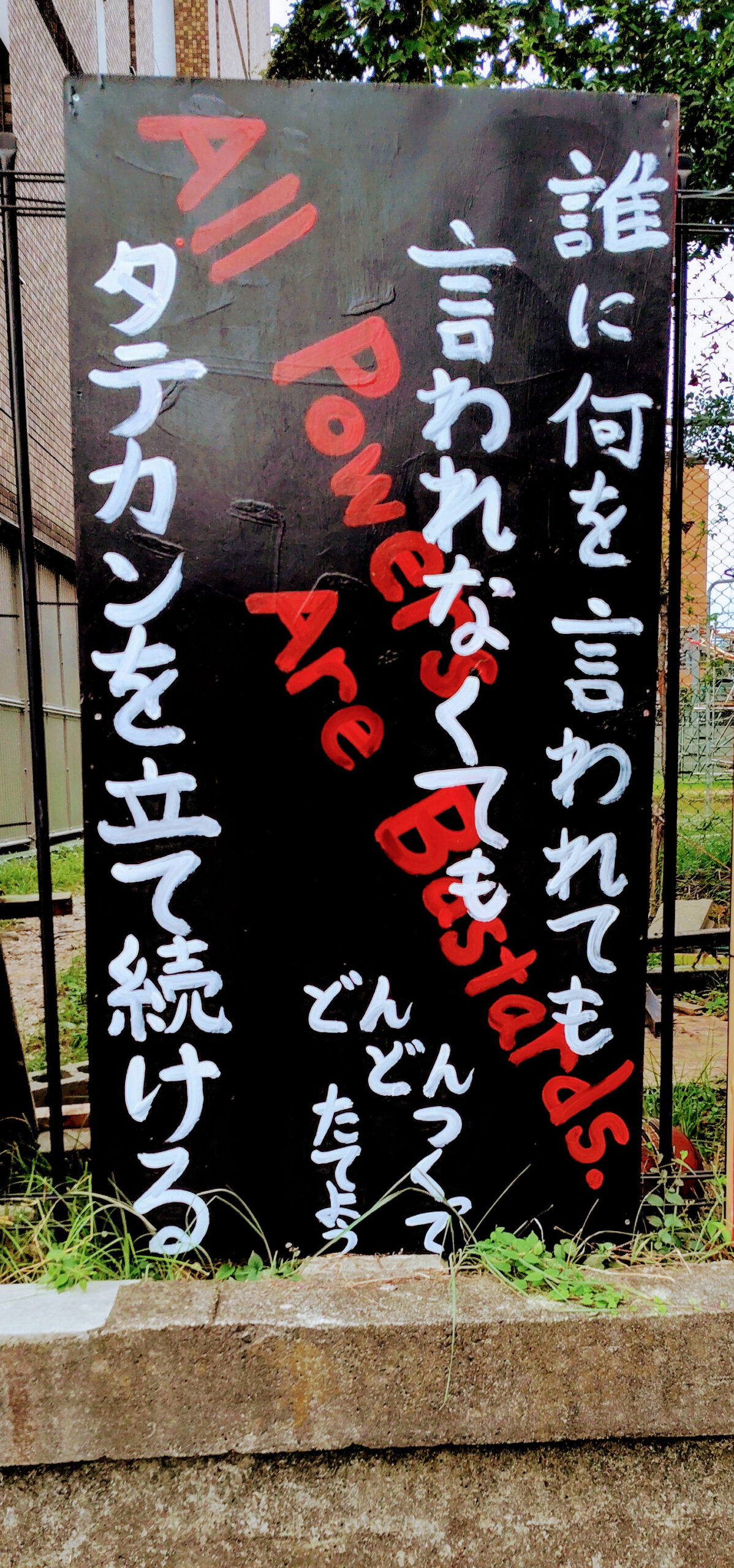

京大熊野寮のタテカン。美術評論家も京大生に負けていられません。誰に何も言われなくても「美術評論+」をどんどん書き続けよう!

京都大学の学生はんのタテカンはいつ見ても素敵どす。言いたい放題、書きたい放題。何でもありの内容で、見とって心がときめく。学生はん、学問もタテカンもしっかりおきばりやす。

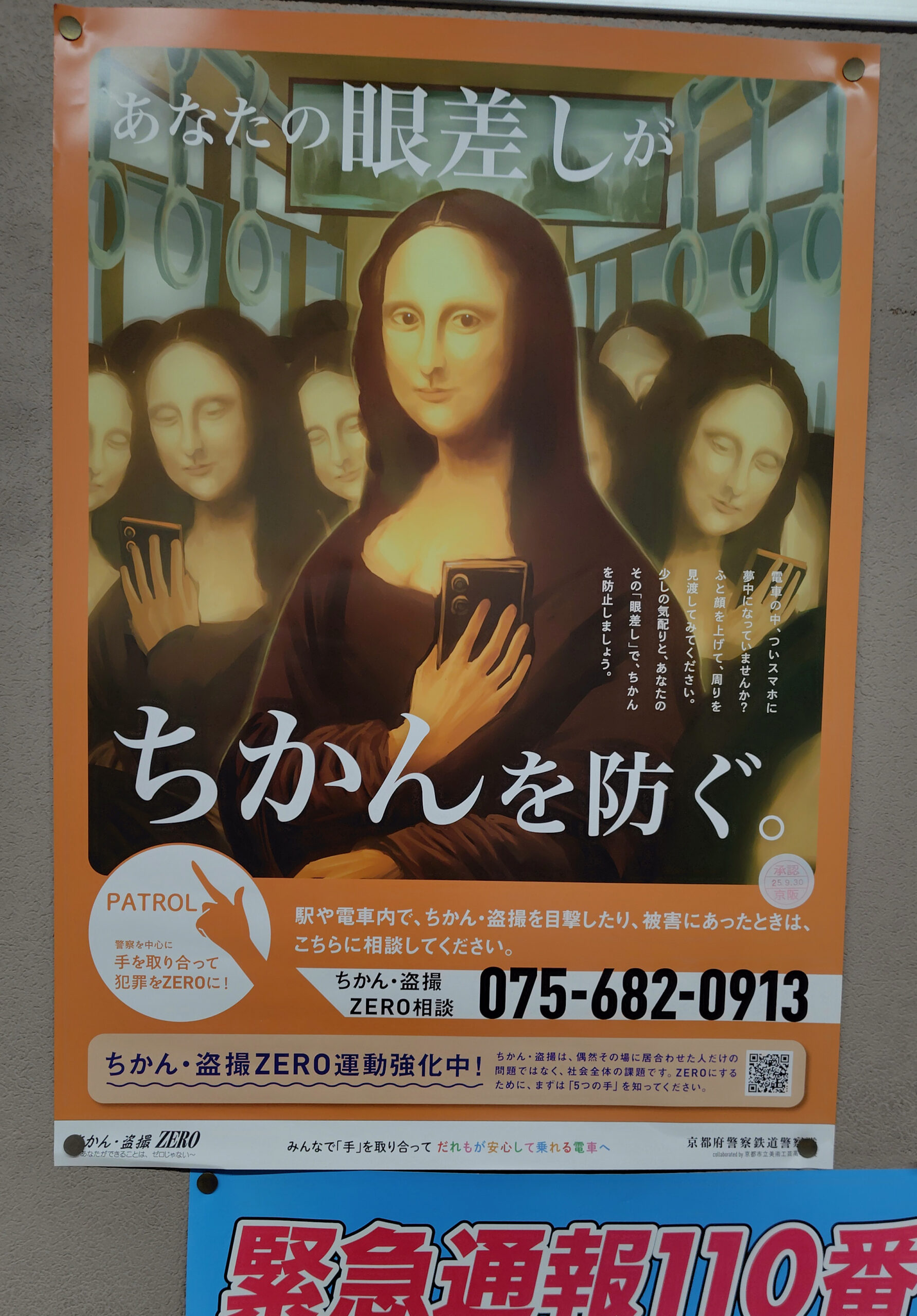

「モナリザ」が痴漢防止を訴えるポスター

まぁー、レオナルド・ダ・ビンチの「モナリザ」を痴漢防止に活用するなんて、おもろい。スマートフォンを夢中になって見てるさかい、誰かが痴漢をしとっても気ぃ付かへんかもしれしまへんなぁ。よう見ると、あまり「モナリザ」っぽないのもご愛敬どすなぁ。パルミジャニーノの「アンテア」が部分的に混ざってるような…。「アンテア」の見られる、ナポリのカポディモンテ美術館はうちも行ったことあるんや。美術館の真上、手ぇ届きそうなくらいの高さを飛行機行ったり来たりしとって、不思議な光景どした。

関東出身の筆者が最後の最後に一言。「京都の舞妓はん、真似をするのんは、ほんまにややこしいもんどす。あー、ほっこりした」(2025年9月25日20時09分脱稿)