圓徳院 北庭

「水津達大展 蹤跡」

会期:2025年3月14日~2025年5月6日

会場:圓徳院(高台寺塔頭)

2025年3月14日から2025年5月6日まで、高台寺塔頭、圓徳院で「水津達大展 蹤跡」が開催されている。2025年4月8日には、キュレーションを担当した美術史家、美術評論家の秋丸知貴と、水津達大、圓徳院住職の後藤正晃による鼎談が開催された。

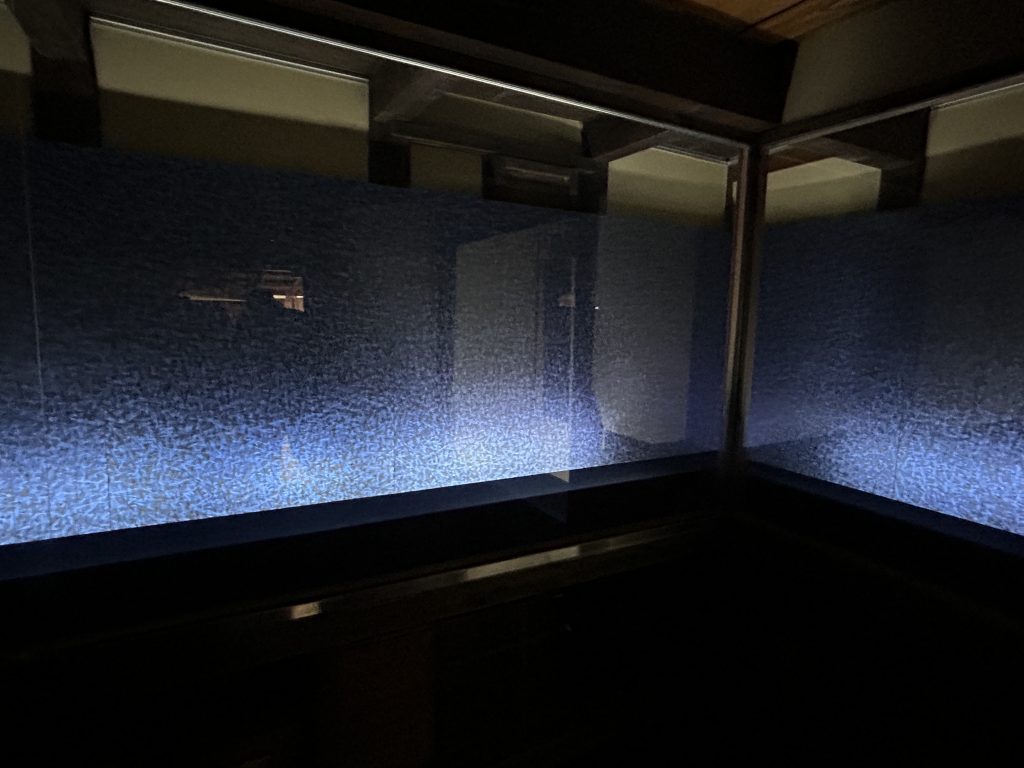

展示風景

今日、現代アートを寺院で開催することにどのような意味があるのか?もともと日本の美術館は、廃仏毀釈によって解体されたり、没収されたり寺社の領地に建てられたりするケースが多い。神仏習合していたにもかかわらず、神と仏を無理やり引き離し、「仏の座」を公園や博覧会、博物館の場所に変えた。京都で言えば、京都国立博物館は方広寺の領地であったし、円山公園も安養寺の領地であった。岡崎公園は六勝寺の跡地であった。それらが西洋由来の事物であり、キリスト教社会が生み出したものと考えると、神基習合に塗り替えられたといってもいいかもしれない。

その後、廃仏毀釈は収まり、寺社も残っていくが、近代化、西洋化した「美術」は、それが洋画にせよ、日本画にせよ、美術館で展示されることが主流となった。神社仏閣が襖絵や掛け軸、屏風などを絵師に依頼するといった江戸までのアートのエコシステムは、全滅したと言わないまでも、断絶したのが実態だろう。たまに日本画家が、襖絵を描くことが話題になるくらいなので、それが「珍しい」ことの証左だろう。

いずれにせよ、寺社も寺社に飾られているさまざまな「アート」も、江戸までの古いもの、と認識されている。そこに新しいアートを飾るとき、描く内容の適合と、形式の適合という二つの要素が求められる。神社仏閣は宗教施設であるので、その信仰や「教え」に背くものは当然飾れない。後藤住職が指摘するように、たとえ古くても、現実の欲望や風習を全肯定するような、浮世絵や春画といったものも飾れない。また、「現代の問題」を多く扱う現代アートに関しても、それが寺社の教えと異なるものは展示するのは難しいだろう。その意味では、水津の作品は、その内容に関しても、形式についても、寺社に置いてもハレーションを起こすものではないといえる。しかし、水津の作品は、禅画でもなければ、理想郷や自然を写す江戸絵画的なものでもないし、近代の日本画的なものでもない。それは今日の社会において、「道」を求める姿勢が表現として成立するか、という挑戦でもあるだろう。

寺社は仏教を学び、行ずるところである。ただし、仏教と一口に言っても、はたして日本人が本当にその精神を受容してきたのか考えると難しい面がある。聖徳太子の頃から出家経典ではなく、在家経典を取り入れ、神道やそれ以前の先祖崇拝と融合する形をとった。それが神仏習合の基本形である。

神道はその本質において、「生」を肯定する思想だといえる。現世において栄え、豊かになることをよしとする。しかし、仏教は生を苦であると規定する。「一切皆苦」である。その意味では現世を否定する立場にある。その教えは、「諸行無常」「諸法無我」「涅槃寂静」の三法印であり、これらの悟りを得ることで、「六道輪廻」から「解脱」できるというわけである。その本質は、心のマネジメントであり、妄念妄想に捉われたら、常にそこから元に戻すよう訓練する。その要素が禅となった。

禅は、釈迦死後、原始仏教、大乗仏教の膨大な経典が生まれたため、それに対する反動、原点回帰運動といえる。釈迦のように座禅から始めようというわけである。禅の教えは、「不立文字」「教外別伝」「直指人心」「見性成仏」にまとめられるように、経典や文字による伝承は一応否定されている。師匠から弟子への直接伝承である。

そして、「見性成仏」とあるように、修行者が自身の中に仏性を見出すのである。それは、自己の「生」の中に普遍性や、生きていることの実存的本質を全身全霊で直観するといってもいいかもしれない。密教においては「即身成仏」というが、禅とは方向性が違ったとしても、修行者自身が生きた身において仏性を見出すという点では共通しているといえる。その意味で、禅や密教は、「生」を重視するという点で、日本人の感性に合うのかもしれない。そして、贖罪思想や死後の審判、つまり「死」によって「生」が規定されていた西洋社会が、科学の発達によってそこから脱していく過程で、近代哲学を生み、そこで希求された「生の哲学」は、日本にも影響を与え、逆に日本の「生」を重視する思想は西洋にも影響を与えたといってよい。

南インド出身の達磨が中国にもたらしたという禅は、徐々に中国化していき、六祖慧能によってひとつの形を成した。やや理論的で漸悟(段階的な悟り)の大家であった神秀に対し、無学文盲であったとされる慧能は、頓悟(跳躍的な悟り)の大家で、生活の中での修行を重視した。それは生活禅と言い換えることができる。禅は、座禅だけではなく、料理や掃除といった生きた生活のすべてにおいて適用可能ということである。だからこそ禅において料理も発達した。それが出汁を利用した和食のルーツとなる。その中に芸術もある。禅が多くの芸術を生んだのは、日常のあらゆることが禅の行為になるという考え方によるからだろう。栄西や道元を起源とする日本の禅者もそれを受け継いだ。

水津は、墨の短い筆致によって画面を埋めていく。その作業は、雑念を取り除く作業であるという。それは座禅だけではなく、料理や掃除といった日常の反復行為の中で、雑念を取り除いていく禅の方法に似る。生理学的な観点からいえば、大脳新皮質をあまり使わず、小脳が主に働くような、深く考えずにすむ身体的負荷の少ない反復運動は、雑念が生じにくいと考えられる。だから、水津の作品は、雑念を取り払う禅的なプロセスが表現されているといってよい。ただし、そのようなプロセスによって生まれた画面が美しいかといえば別問題であるが、全体としてある種の規則性とゆらぎのある画面になっているといえる。

ジャクソン・ポロックの作品に、自然画像における周波数特性である1/fスペクトルが見られたり、自然の中の規則性である、フラクタル幾何学のような自己相似性が見られたりすることが21世紀以降の科学分析で発見されている。まさにそのような自然の中に見られる規則性が水津の作品にもあるといってよいだろう。水津も、画家の無意識の領域かもしれないが、おそらく雑念を取り払うという無心の行為に加えて、画面全体のバランスや美を把握する感性が働いているはずである。それは掃除をすることで無心になるという禅の修行の中に、綺麗にするという意識がどこかにあることと同じである。この行為と結果、ミクロとマクロのバランスこそが、ある種の「道」といってもいいかもしれない。それは「真理に到達するための永遠のプロセス」と言い換えることもできる。

短いストロークの筆致で画面を埋めていく、という単純な手法でも、おそらく心理状態によって微妙に全体の完成度が違うはずで、同時に先に完成度を求めれば雑念が入り、これが全体のバランスを崩してしまうといった、相反する関係にあるはずである。だから、作者の満足のいく作品に仕上げるには、恐ろしく長い道が続いているはずである。それこそ修行の道といってもいいだろう。

もう一つは外部環境との照応である。禅宗寺院ではなくとも、江戸時代までに日本家屋は蝋燭くらいしか人工照明がなく、外からの光をいかに活かすかが重要であった。そうすると内部に入れば入るほど光は届かなくなり、内陣や床の間のような奥まった場所では、弱い光を補強する反射材を必要とする。それが金箔や銀箔、雲母といったものであっただろう。

今回、箔を貼っただけの作品があり、それを後藤住職は、俵屋宗達の《風神雷神図》の中央にある金箔の余白に例えていたが、もちろん私も、中央の余白は観音様の光の隠喩であると考えている。描かずして存在を示しているのである。そのような反射する素材は、外部からの光の影響を常に受ける。固定したものはなく、常に変化し続けるというのも一つの表現であろう。水津の作品も、箔や雲母が使われ、季節や時間によって移り変わる。また、無尽蔵という蔵の中では、蛍光材を使用しており、暗闇の中で輝くようにしている。蛍光材は、近年の人工的なもののように思われるが、胡粉のような顔料にも、蛍光成分は含まれている。だから、反射や蛍光といった光を扱うことが、日本の伝統であったといえるだろう。

展示風景

明治時代から切れていた禅宗寺院でのアートの展示を、現在の感性と技術、表現によってよみがえらせる、あるいは新鮮なものとして見せることができるか。それは案外難しく、いわゆる現代アートのトレンドのような表現だけでは、良い形で継承することはできない。その深い思想において共鳴する必要がある。水津はその困難な課題を塗り重ねて、新たに歴史を積み上げることに成功したといえるのではないか。