この連載の最後に、井上廣子に登場してもらう。1990年代、井上はファイバー・アートの作家であった。大阪府に生まれ、文化人類学を学んでいた大学時代に沖縄に現地調査に行き、島ごとに違いのある琉球藍に出会う。その豊かさに魅せられ、1974-75年、2年間滞在して染と織りを学んだという。それが原点となって、結婚と子育てを経たのちに、1990年代初めから色彩豊かで自由な形によるファイバー・アートの制作を始めた。

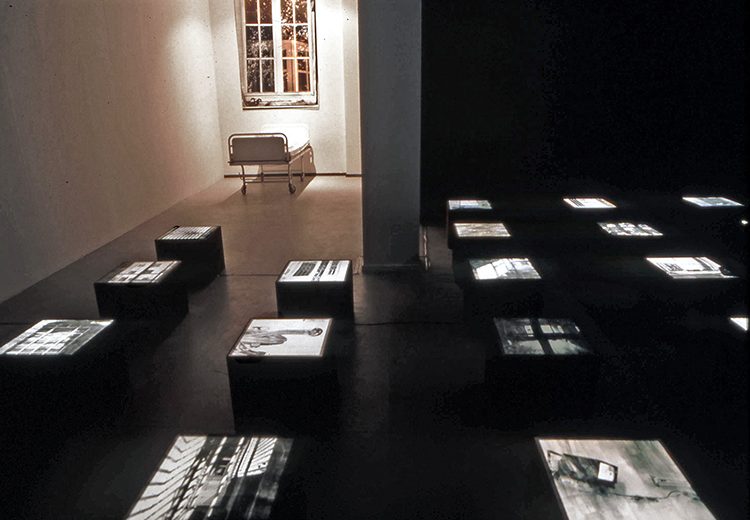

しかし1995年の阪神淡路大震災に遭遇した経験から、井上は単に美しい色と形を追求することに飽き足らなくなり、社会的視点を根幹に据えた作品に転換する。被災者住宅で増える孤独死のニュースに胸を痛めたのをきっかけとし、隔離された人間の心の痛みや、人と人を隔てる境界をテーマにした作品の制作を始めた。まず精神科病院の窓や人のいない病室を撮影したモノクロ写真を布に現像したシリーズ《不在 Absense》(1997-2001)を発表。ちょうどこの頃、「大阪トリエンナーレ1998」で、デュッセルドルフ市・関西ドイツ文化センター特別賞を受賞、その副賞として翌年からデュッセルドルフにアトリエを与えられて滞在制作をするようになり、ドイツと日本を行き来しながら制作するという、現在に至る井上の国際的な活動スタイルが始まった。

井上廣子《Absence》1999年 ゼラチンシルバープリント、布、ライトボックス 45×45×45cm (25点) Photo by Frank Peters

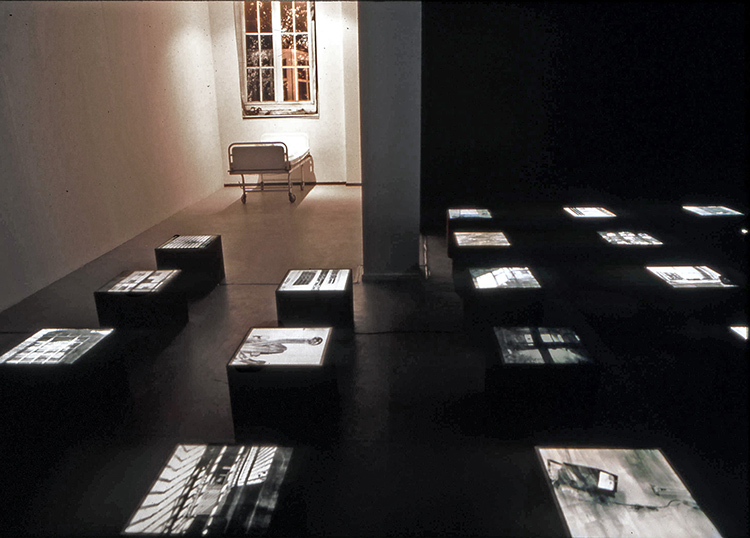

日本に限らず、ドイツ各地の隔離施設(精神科病院、刑務所、収容所跡など)の窓や室内を撮影して作品にする一方、目を閉じて立つ世界各地の高校生の写真インスタレーション《Inside-Out》(2005-2013)を制作。これは2005年に文化交流使として派遣されたウィーンでまず発表され、その後、日本やドイツでも展示された。井上はこれ以前に、ドイツの映像制作チームの一員として、アラスカやイエメンなど世界を回る経験を重ねていた。今まで人の姿を撮らなかった井上が子どもたちを被写体としたのは、世界の様々な地域においても変わらず、地域の紛争やDVなどの犠牲となるのは女性や子どもたちであることを実感したからだという。

井上廣子《 Inside-out 》2005/2011年 インクジェットプリント (各120×60×0.5cm×18点)、スチール円管(直径700cm)、アクリル板 Photo by Michael Netousek

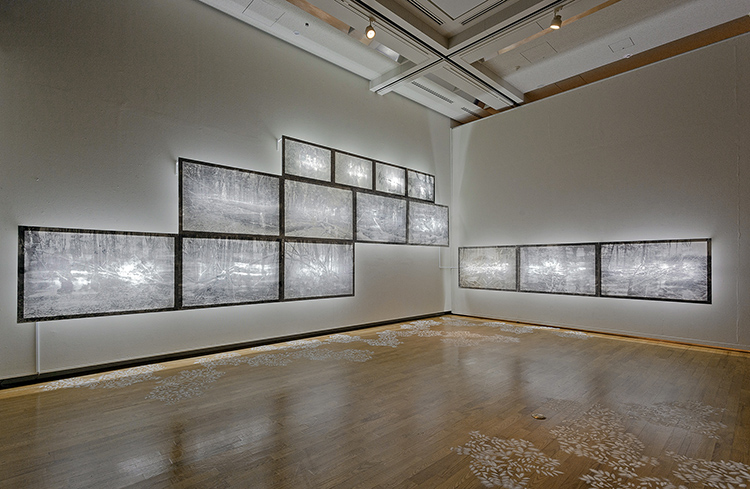

その後、2011年の東日本大震災の後、ドイツと日本の森の写真によるインスタレーション《Mori:森》(2011-12)を制作。ここには東日本大震災の被災地、三陸海岸の松も含まれている。

井上廣子《Mori:森》2012年 ゼラチンシルバープリント(各90×120×5cm×10点、各60×90×5cm×4点)、布、木、蛍光灯、塩 「アジアをつなぐ -境界を生きる女たち 1984-2012」福岡アジア美術館 展示風景 撮影:泉山朗土

さらに2014年からは生命の根源である水をテーマに制作を始め、2016年、モノクロの写真作品と映像による《MIZU》シリーズ(2016-2024)として発表。これはドイツのルール地方にある火力発電所で撮影されたもので、銀色の「雨」は有害物質を含む冷却水のシャワーであり、命を育む自然の雨とは対極にある水であった。

井上廣子《MIZU》2016/2019年修正 インクジェットプリント 90×60cm

こうして世界の中で阻害された人々や見捨てられた森の風景、気づかないふりをしてきた有害物質など、次々とさまざまな社会問題をテーマとしてきた井上だったが、2023-24年には長くベルリンに滞在して難民キャンプに通い詰め、ウクライナや中東からの難民の女性たちと知り合い、信頼と承認を得て、彼女たちの肖像写真を撮影した。この新作《Being in the face》は早速、デュッセルドルフ市立美術館に収蔵され、展示された。日本でも2025年秋に大阪のギャラリーで発表される予定である。ひび割れた女性たちの肖像は、難民であり、女性である彼女たちの存在を忘れてはならないと訴えかけて来てやまない。

井上廣子 《Being in the face》 2024年 インクジェットプリント、ワックス23.6×17.2×0.2 cm

*本稿は、連載「アートとジェンダー 病い、老い、死」 第3回として、『しんぶん赤旗』(2024年12月24日)に掲載されたものです。編集部および作家の了承を得て再掲します。