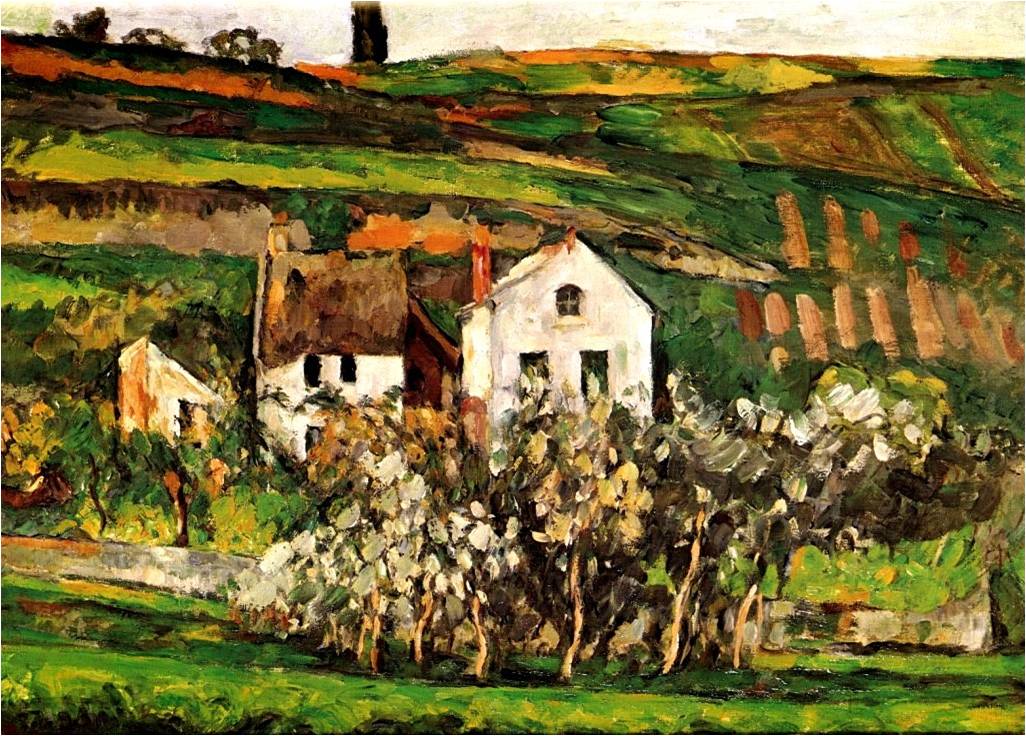

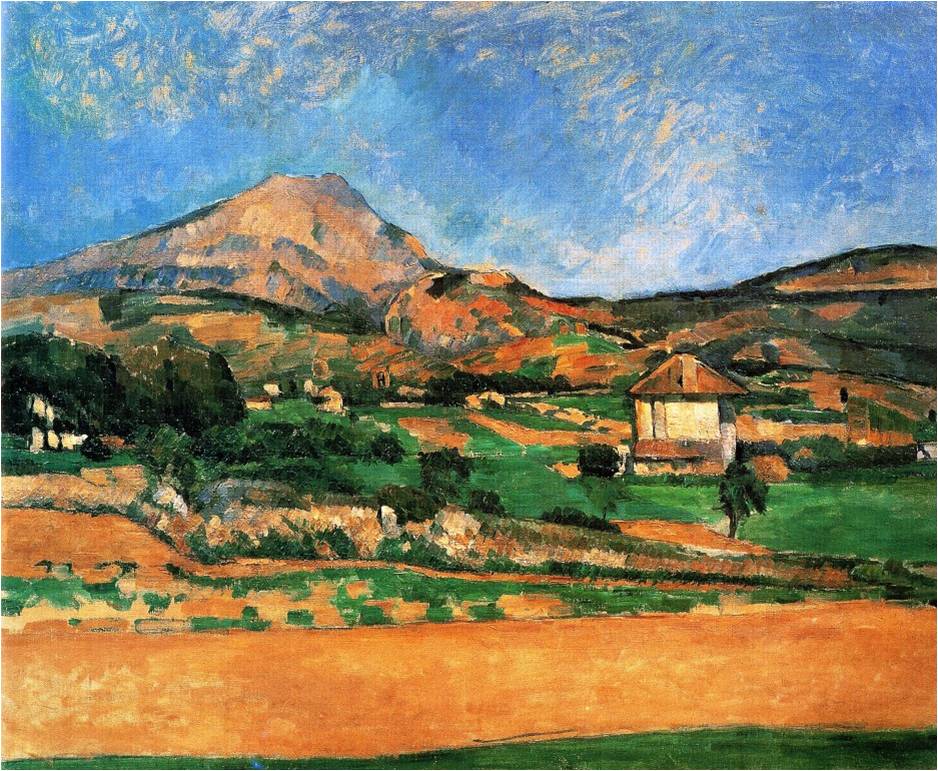

図1 ポール・セザンヌ《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》1873-74年

印象派の画家の中で、蒸気鉄道による視覚の変容を造形化したのは、エドガー・ドガ(1834-1917)、ポール・セザンヌ(1839-1906)、クロード・モネ(1840-1926)の3人である。その中で、最も早い時期に最も高い達成を示したのが、セザンヌの《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》(1873-74年)(図1)である。

現に、この作品では、画面全体で稜線が目立ち、筆触が横に繰り返されて水平方向の高速運動が感じられる。また、対象は遠景から前景に近づくにつれて横向きに歪曲化し、点描化し、消滅するように見える。さらに、画面最下段を左右に結ぶ線が引かれることで前景が消失し、鑑賞者の足元は浮いているように思われる。これらは、鉄道乗車中の車窓風景とよく似ている。

このことが重要なのは、第2節「セザンヌと蒸気鉄道(2)――フランス印象派の最初の鉄道絵画」で見たように、セザンヌが印象派の画家の中で蒸気鉄道の影響に画題面で最も早く反応したのみならず、造形面でも最も早く反応したことを示すからである。

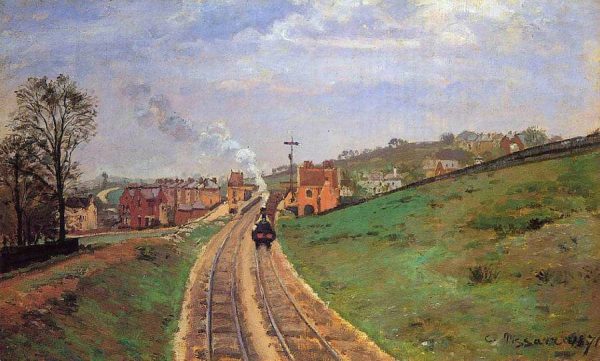

図2 カミーユ・ピサロ《鉄道沿いの道、雪の効果》1873年

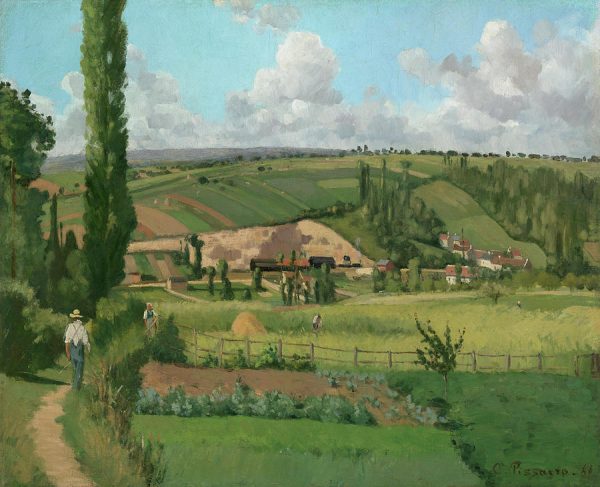

図3 カミーユ・ピサロ《ポントワーズ、パティの風景》1868年

図3 拡大図

基本的に、絵画では見慣れない事物の影響は、まず画題に現れ、次に造形に現れる。なぜなら、見たものをそのまま描く方が、それを内面的に消化して描くよりも易しいからである。

19世紀半ばの蒸気鉄道について言えば、爆音を轟かせて異常な高速度で突進する蒸気機関車は、一般には醜悪な怪物と見なされていた。そのため、印象派の画家達でも、汽車を描き始めた当初はやや消極性が感じられる。

例えば、カミーユ・ピサロの《鉄道沿いの道、雪の効果》(1873年)(図2)では、汽車そのものは描かずに併設された電信柱と電線で暗示する手法が取られている。それほど、当時は汽車の外観を美的に描くのは難しかったのであろう。

また、汽車そのものを描く場合でも、ピサロの《ポントワーズ、パティの風景》(1868年)(図3)では、遠くに小さく描くと共に、正面向きではなく横向きに描かれている。これでも、当時としては汽車を描くこと自体が革命的だったのであり、この作品は印象派画家の中で汽車を描いた現存する最初の油彩画である。

図4 カミーユ・ピサロ《ロードシップ・レイン駅、ダリッジ》1871年

図5 カミーユ・ピサロ《汽車、ベッドフォード・パーク》1897年

やがて、蒸気機関車に対する恐怖心が減少すると、ピサロの《ロードシップ・レイン駅、ダリッジ》(1871年)(図4)のように、汽車は正面向きに描かれるようになる。また、抵抗感が克服されるにつれて、《汽車、ベッドフォード・パーク》(1897年)(図5)のように、汽車は肯定的に大きく描かれるようになる。

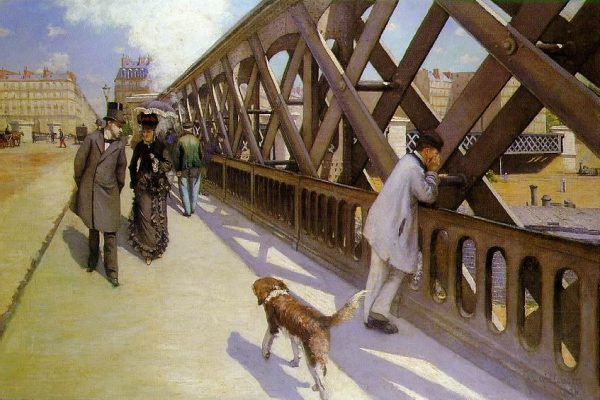

その点で、蒸気機関車を中心画題としつつまだその存在を隠し、噴出する蒸気で暗示する、ギュスターヴ・カイユボットの《ヨーロッパ橋》(1876年頃)(図5)やエドゥアール・マネの《蒸気鉄道》(1873年)(図6)は、先進的でありつつも過渡的な作品といえるだろう。

図6 ギュスターヴ・カイユボット《ヨーロッパ橋》1876年頃

図7 エドゥアール・マネ《蒸気鉄道》1873年

その後、何人かの画家達は、蒸気鉄道を外側から描くのではなく内側から描く方向に進む。つまり、走行する汽車から眺めた風景に影響された絵画を描くようになる。この蒸気鉄道の影響の画題から造形への移行が早く達成されればされるほど、蒸気鉄道という新しい現実に対する心理的適応はより進んだといえる。

ここではその例として、セザンヌ、モネ、ドガの順に、それぞれの蒸気鉄道の影響の画題から造形への移行を見てみよう。

図8 ボニエール駅を通過する鉄道列車

(2006年8月28日筆者撮影)

図9 ポール・セザンヌ《ボニエールの船着場》1866年夏

図10 ポール・セザンヌ《切通しとサント・ヴィクトワール山》1870年頃

図11 ポール・セザンヌ《ヴァルクロ街道から眺めたサント・ヴィクトワール山》1878-79年

まず、セザンヌは、1866年に《ボニエールの船着場》(図9)を描いている。この作品では、一見しただけでは分からないけれども、画面中央に近代的な電柱と電線により鉄道駅が暗示され、画面下側の前近代的な船着場と対比されている。その点で、この作品は汽車自体は描かれていないけれども、印象派の画家の中で最も早く蒸気鉄道を画題化した絵画である。

また、《切通しとサント・ヴィクトワール山》(1870年頃)(図10)では、画面中央の近代的な蒸気鉄道の切通しが、画面右側の前近代的なサント・ヴィクトワール山と対比されている。興味深いことに、この作品は、セザンヌが故郷エクスで居住した邸宅ジャ・ド・ブッファンの庭から眺めた約100メートル先のエクス=ロニャック線の切通しを描いたものである。すなわち、セザンヌは日常的にこの切通しを通過する蒸気機関車を目撃していたのである。

さらに、セザンヌは、開通間もないエクス=マルセイユ線を走る汽車からサント・ヴィクトワール山を眺める経験をした後にその連作に取り組んでいる。事実、セザンヌは1878年4月14日付の幼馴染エミール・ゾラ宛の手紙で次のように述べている。

蒸気鉄道でアレクシ邸の傍を通過する時、東の方角に目の眩むようなモティーフが展開する。サント・ヴィクトワール山と、ボールクイユに聳える岩山だ。僕は、「何と美しいモティーフだろう」と言った(1)。

この1878年以後に、突然セザンヌは40歳を前にしてそれまでほとんど描かなかったサント・ヴィクトワール山を大量に描き始める。そうした心境の変化には何らかの理由があるはずであり、それはこの汽車の車窓の美的体験だったはずである。その最初期の一つが、《ヴァルクロ街道から眺めたサント・ヴィクトワール山》(1878-79年)(図11)である。

実際に、この作品では、《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》(図1)と同じく、遠景から近景に近づくにつれて筆触が横向きに繰り返され水平方向の運動が感じられる。また、画面最下段を左右に結ぶ線により前景が消失し、鑑賞者の足元は浮遊しているように感受される。これらは、やはり鉄道乗車視覚を想起させる。

この3つの作品から、セザンヌにおける蒸気鉄道の影響が画題から造形に移行していることが感じられる。ここにおいて、セザンヌは蒸気鉄道の近代性を完全に消化している。

図12 クロード・モネ《田舎の列車》1870年

図13 クロード・モネ《サン・ラザール駅、汽車の到着》1877年

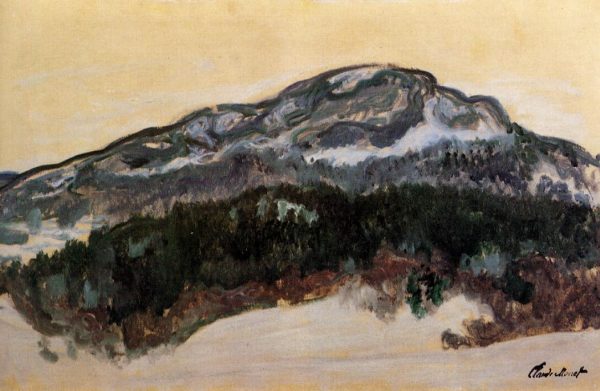

図14 クロード・モネ《コルサース山、ノルウェー》1895年

従来、印象派の中で最も蒸気鉄道に積極的なのはクロード・モネだと言われてきた。それは、鉄道駅に到着する蒸気機関車を大々的に取り上げた、1877年から翌年にかけての有名な「サン・ラザール駅」連作によるところが大きい。

まず、モネが最初に汽車を描いたのは1870年の《田舎の列車》(図12)である。この時点では、まだモネにとっても蒸気機関車は扱いにくかったらしく、汽車は遠景に小さく横向きで描かれ、しかも樹木に隠されている。ここでは、セザンヌの《ボニエールの船着場》(図9)と同じく、背景の近代的な蒸気鉄道は手前の前近代的な自然を散策する人々と対比されている。

これに対し、モネは1877年の第3回印象派展で、パリの主要な鉄道駅であるサン・ラザール駅に到着する汽車を中心画題とする連作を発表している。特に、《サン・ラザール駅、汽車の到着》(1877年)(図13)は、前景に大胆に巨大な正面向きの蒸気機関車を描写している点で蒸気鉄道の近代性の消化に進歩が見られる。

なお、当時セザンヌの親友で、印象派の画家達全員とも親しかったエミール・ゾラ(1840-1902)は、第3回印象派展の会期中の1877年4月19日に「ある展覧会――印象派の画家達」で、このモネの「サン・ラザール駅」連作を次のように誉めている。この展覧会にはセザンヌも出品しているので、彼は当然このモネの鉄道駅連作やそれを称揚するゾラの次の文章をよく知っていたはずである。

クロード・モネ氏は、グループの中で最も際立った個性である。彼は今年、鉄道駅の内部を描いた素晴らしい作品を出品した。そこには、到着する汽車の轟音が聞こえ、噴き出した白煙が広大な構内に渦巻くのが見える。ここにこそ、今日の絵画がある。このとても美しい広がりを持つ、近代的な枠組の中に。我等が芸術家達は、鉄道駅の詩情を見出さねばならない。父祖達が、森や川の詩情を見出したように(2)。

さらに、モネも疾走する汽車から見た風景を美しいと捉え、その後に風景画の連作に取り組んでいる。事実、モネは1895年2月3日付のアリス・モネ宛の手紙で次のように伝えている。

しばしば単調な道行やパリから降り続く雪に、終いには少し疲れました。しかし、最後の日は汽車からクリスチャニアよりもさらに美しい素晴らしいものを見ることができました(3)。

この時、モネが13枚描いた連作の一つが《コルサース山、ノルウェー》(1895年)(図14)である。従って、この作品には蒸気鉄道による視覚の変容が反映している蓋然性が高い。

実際に、この作品でも、セザンヌの《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》(図1)と同様に、対象の輪郭線がブレると共に、筆触が横方向に反復されて水平方向の運動が感じられる。また、画面最下段に大きな横長の余白が空くことで前景が消失し、鑑賞者は宙に浮いてこの風景を眺めているように思われる。

これらは、やはり鉄道乗車視覚を感受させる。ここにおいて、モネも蒸気鉄道の近代性を完全に消化したといえる。

図15 エドガー・ドガ《浜辺風景》1869-70年

図16 エドガー・ドガ《競馬場にて、素人騎手達》1876-87年

図17 エドガー・ドガ《風景》1892年

また、セザンヌやモネと交友のあったエドガー・ドガも、蒸気鉄道よりも早く実用化された蒸気船を《浜辺風景》(1869-70年)(図15)で描いている。この作品では、黒煙を吐き出して航行する2隻の蒸気船が遠景に小さく横向きに描かれている。

さらに、ドガは汽車も描いている。事実、《競馬場にて、素人騎手達》(1876-87年)(図16)では、画面左側で白煙を噴き出して疾走する汽車が遠景に小さく横向きに描写されている。ここでも、セザンヌの《ボニエールの船着場》(図9)やモネの《田舎の列車》(図12)と同じく、近代的な蒸気鉄道は手前の前近代的な乗馬と対比されている。

そして、ドガもまた疾走する汽車から眺めた風景に触発されて風景画を連作している。実際に、ドガは1892年9月に次のように証言している。

〔その風景画の連作は〕今年の夏の旅行の成果です。私は鉄道列車の扉口に立ち、不明瞭に眺めていました。それが、私に風景画を描く着想を与えたのです(4)。

この時、ドガが21枚描いた連作の一つが《風景》(1892年)(図17)である。従って、この作品には蒸気鉄道による視覚の変容が反映していることは確かである。

実際に、この作品でも、セザンヌの《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》(図1)やモネの《コルサース山、ノルウェー》(図14)と同様に、対象の輪郭線が曖昧であると共に、筆遣いが横向きに素早く払われることで水平方向の運動が感じられる。また、画面最下段に大きな横長の余白が空くことで前景が消失し、鑑賞者は空中からこの風景を眺めているように思われる。

これらは、やはり鉄道乗車視覚を感受させる。ここにおいて、ドガもまた蒸気鉄道の近代性を完全に内面化しているといえるだろう。

図18

図19 ポール・セザンヌ《風景》1867年頃

このように、フランスで蒸気鉄道に初めて本格的に取り組んだ印象派の画家達の中でも、セザンヌ、モネ、ドガには蒸気鉄道の影響の画題から造形への移行を見出せる。興味深いのは、彼らがいずれも造形面での影響を連作で表現していることである。おそらく、蒸気鉄道の乗車中に変容された視覚を降車後に自然風景に適用して描こうとすれば、自ずから同じ対象で何度もその感覚を確かめつつ多作することになるのだと思われる。

いずれにしても、この3人の中で、蒸気鉄道の影響の画題から造形への移行が最も早いのはセザンヌである。実際に、セザンヌが蒸気鉄道を最初に画題化したのは《ボニエールの船着場》(図9)の1866年である。これに対し、最初に蒸気鉄道による視覚の変容を造形化したのは《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》(図1)の1873年から74年(遅くとも《ヴァルクロ街道から眺めたサント・ヴィクトワール山》(図11)の1878から79年)にかけてである。これらは、どちらも「近代生活の画家」として知られるモネやドガよりも早い。

なお、アルク渓谷の鉄道橋の車窓風景を参照するならば(図18)、現存するセザンヌの鉄道乗車視覚の最初の造形化は《風景》(1867年頃)(図19)かもしれない。その場合、セザンヌにおける蒸気鉄道の影響の画題から造形への移行は、ほぼ1年ほどで達成されたことになる。

いずれにしても、その風景画の多さから、セザンヌが自然を愛好する心性を持っていたのは間違いない。しかし、それと同時に、だからこそ彼は近代的な蒸気鉄道がもたらす様々な諸変化にも――画題上も造形上も――敏感に反応できたと推定できる。その意味で、セザンヌもまた紛れもなく「近代生活の画家」の一人なのである。

註

(1)Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris, 1937; nouvelle édition révisée et augmentée, Paris, 1978, p. 165. 邦訳『セザンヌの手紙』ジョン・リウォルド編、池上忠治訳、美術公論社、1982年、122頁。

(2)Émile Zola, “Une exposition: les peintres impressionnistes” (19 avril 1877), in Notes parisiennes (1877), in Œuvres complètes, VIII, Paris: Nouveau Monde, 2003, pp. 629-630. 邦訳、エミール・ゾラ「パリ・ノート」『ゾラ・セレクション(9)美術論集』三浦篤編、三浦篤・藤原貞朗訳、藤原書店、2010年、333頁。

(3)Daniel Wildenstein, Claude Monet: biographie et catalogue raisonné, III, Lausanne-Paris: La Bibliothèque des arts, 1979, p. 279.

(4)Edgar Degas, Lettres de Degas, recueillies et annotées par Marcel Guérin, Paris, 1931; nouvelle édition, Paris, 1945, pp. 277-278.

■ 秋丸知貴『セザンヌと蒸気鉄道』

セザンヌと蒸気鉄道(1)――19世紀における視覚の変容

セザンヌと蒸気鉄道(2)――フランス印象派の最初の鉄道絵画

セザンヌと蒸気鉄道(3)――エクス・アン・プロヴァンスの鉄道画題

セザンヌと蒸気鉄道(4)――メダン、ポントワーズ、ガルダンヌ、エスタックの鉄道画題

セザンヌと蒸気鉄道(5)――造形表現の様式分析

セザンヌと蒸気鉄道(6)――画題から造形への影響

セザンヌと蒸気鉄道(7)――感覚の実現とは何か?

■ Tomoki Akimaru Cézanne and the Railway

Cézanne and the Railway (1): A Transformation of Visual Perception in the 19th Century

Cézanne and the Railway (2): The Earliest Railway Painting Among the French Impressionists

Cézanne and the Railway (3): His Railway Subject in Aix-en-Provence

Cézanne and the Railway (4): His Railway Subject in Médan, Pontoise, Gardanne, and L’Estaque

Cézanne and the Railway (5): A Style Anlysis of His Form

Cézanne and the Railway (6): The Influence from Subject to Form

Cézanne and the Railway (7): What is the Realization of Sensations?