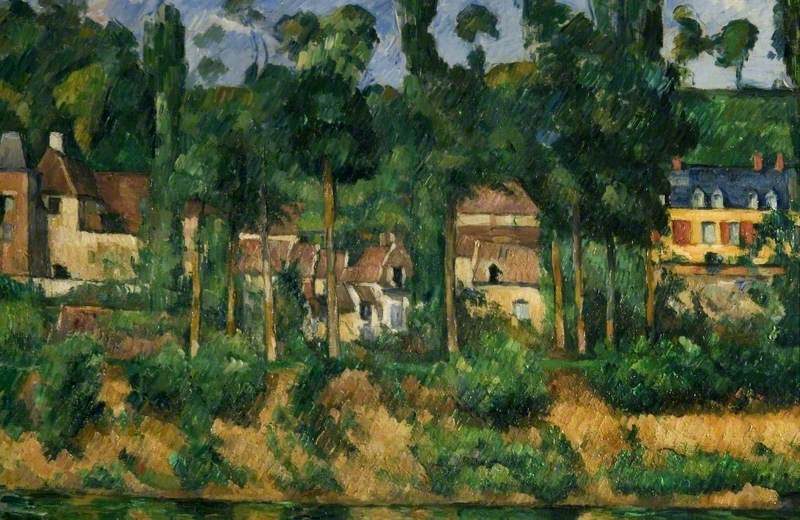

図1 ポール・セザンヌ《メダンの城》1879年頃

第2節「セザンヌと蒸気鉄道(2)――フランス印象派の最初の鉄道絵画」で見たように、ポール・セザンヌは《ボニエールの船着場》(1866年)で、フランス印象派の画家達の中で最も早く蒸気鉄道を画題化している。

また、第3節「セザンヌと蒸気鉄道(3)――エクス・アン・プロヴァンスの鉄道画題」で見たように、セザンヌは、故郷エクス・アン・プロヴァンスで少年時代から日常的に蒸気鉄道を利用し、晩年には電気鉄道にさえ乗車している。それを反映するように、セザンヌは、エクス・アン・プロヴァンスで画業の初期から晩年まで、切通し、信号機、線路、鉄道橋、蒸気機関車等の様々な鉄道画題を大量に描いている。

さらに、セザンヌは、その他の地域でも蒸気鉄道を頻繁に利用し、蒸気鉄道を様々に描いている。本節では、セザンヌが、メダン、ポントワーズ、ガルダンヌ、エスタックで描いた鉄道画題を見ていこう。

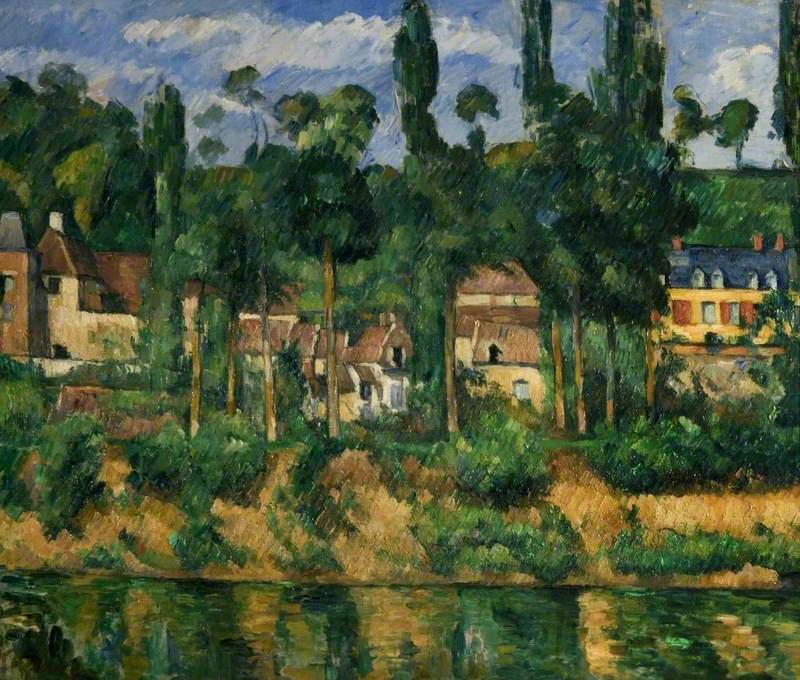

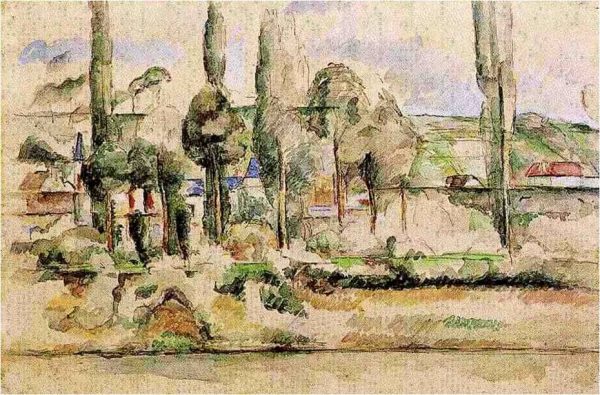

図2 ポール・セザンヌ《メダンの城》1879年頃

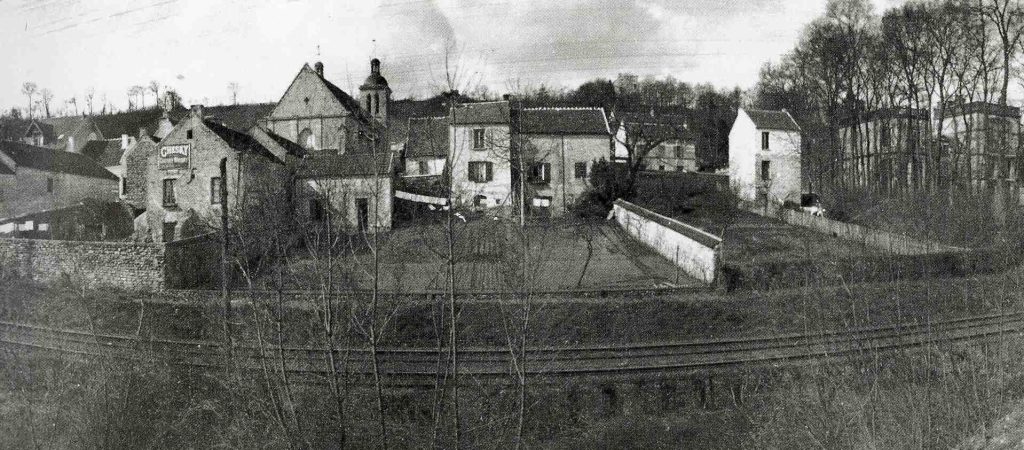

図3 図1・図2の現場写真

(19世紀後半エミール・ゾラ撮影)

図4 エミール・ゾラ邸前のパリ=ル・アーヴル線の鉄道線路

(19世紀後半エミール・ゾラ撮影)

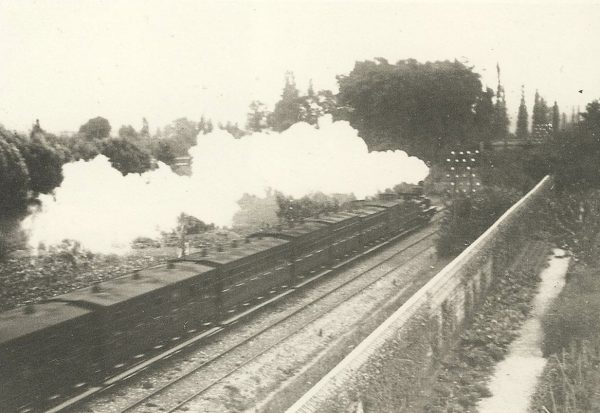

図5 エミール・ゾラ邸から撮影した蒸気機関車

(19世紀後半エミール・ゾラ撮影)

図6 エミール・ゾラ邸から撮影した蒸気機関車

(19世紀後半エミール・ゾラ撮影)

図7 エミール・ゾラの自撮写真 19世紀後半

まず、セザンヌは、パリから約25キロメートルの農村メダンで蒸気鉄道の沿線風景を描いている。事実、油彩の《メダンの城》(1879年頃)(図1)と水彩の《メダンの城》(1879年頃)(図2)には、画面中央を左右に横切る鉄道路線が隠れている。

この2枚の絵画は、1879年にセザンヌが、親友エミール・ゾラがメダンで購入した城のような豪邸を訪れた時に制作された。興味深いことに、鉄道愛好家で素人写真家としても知られるゾラは、パリ=ル・アーヴル線の線路に面したこの自宅から、疾走する蒸気機関車を撮影している(図3-図7)。

この訪問の後、セザンヌは1879年6月23日付のゾラ宛の手紙で、走行中の汽車から邸宅内のゾラに手を振ったと書いている。ちょうど、ゾラからその汽車は図5や図6のように見えたであろう。

僕は、問題なくトリエルの鉄道駅(la gare)に着いた。君のお城の前を通過する時に、車窓越しに手を振っていたので、僕が乗り遅れずに汽車(le train)に乗ったことが君にも分かったはずだ(1)。

これらのことから、この2枚の絵画は、一見素朴な自然風景であるけれども、実際は画面中央を蒸気機関車が水平に通行する人工風景を描いている。つまり、樹木や河川で表象される「前近代」としての自然と、不在ながら「近代」を体現する汽車が、秘かに対比されている。

図8 ポール・セザンヌ《ポントワーズの堰と橋》1881年

図9 図8の現場写真

(撮影者・撮影時不詳)

また、セザンヌは、パリから約30キロメートルの田舎町ポントワーズで鉄道橋を描いている。実際に、《ポントワーズの堰と橋》(1881年)(図8)には、画面中央を左右に横切るパリ=リール線の鉄道橋が見え隠れしている。

ここで、セザンヌは、オワーズ川という自然に対し、橋と堰という人工物を画面中央に描いている。そうした橋と堰の作り出す平行する人工的な直線は、それを取り囲む草木の自然な曲線と対照的である。つまり、セザンヌはここで自然と人工を対比している。

その上で、現場写真(図9)で確認できるように、この橋は歩道橋と鉄道橋を重ねたものである。ここでも、セザンヌは、移動手段における「前近代」と「近代」を対照している。つまり、この作品でも、画面中央を水平に通過する「近代」としての見えない汽車と、それを取り巻く「前近代」としての樹木や河川が、秘かに対比されている。

なお、1872年12月11日付のカミーユ・ピサロ宛の手紙から、セザンヌはポントワーズと当時住んでいたオーヴェール=シュル・オワーズの往来に汽車を利用していたことが分かる。

リュシアン君のペンで、一筆差し上げます。蒸気鉄道(le chemin de fer)が、私を自宅に運んでくれたはずの時間に。回りくどい言い方をしましたが、私は汽車(le train)に乗り遅れたのです(2)。

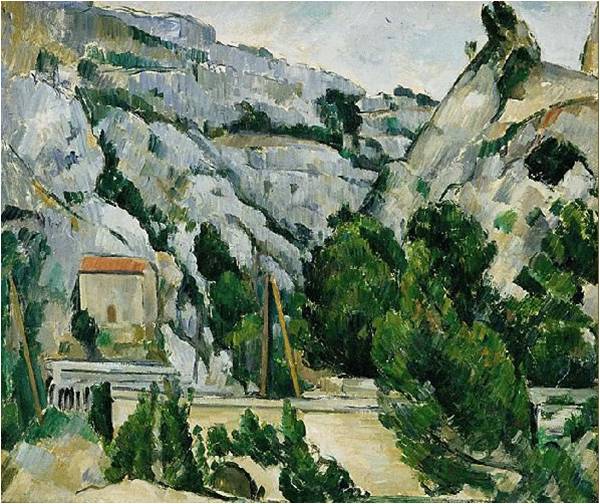

図10 ポール・セザンヌ《ガルダンヌ、古い橋》1885-86年

図11 図9の現場写真

(1920年代後半アール・ローラン撮影)

さらに、セザンヌは、エクス・アン・プロヴァンスから約25キロメートルの隣町ガルダンヌでも鉄道橋を描いている。事実、《ガルダンヌ、古い橋》(1885-86年)(図10)は、「古い橋」という副題にもかかわらず、描かれているのはエクス=マルセイユ線の鉄道橋であることが現場写真(図11)の電柱と電線から分かる。

このように、セザンヌの鉄道絵画は、画面のみならず題名からもそこに蒸気鉄道が描き込まれていると分かりにくいのが特徴である。この作品では、鉄道橋は画面の中心から右に外れており、鉄道橋のみではなく、鉄道橋とその周囲の自然の対比が主題となっている。また、やはり直線的な鉄道橋は曲線的な樹木に囲まれており、その点でも「前近代」と「近代」が対比されている。

なお、この作品が描かれた時期に、セザンヌはガルダンヌを頻繁に訪れている。例えば、1885年8月20日付のエミール・ゾラ宛の手紙では「僕はエクスにいて、毎日ガルダンヌへ行く(3)」と書いている。また、1885年8月25日付のエミール・ゾラ宛の手紙では「僕は毎日ガルダンヌへ行き、夕方エクスの自宅へ帰る(4)」と記している。移動の距離と間隔から考えて、セザンヌがエクスからガルダンヌへの移動にこのエクス=マルセイユ線を利用していたことは間違いないだろう。

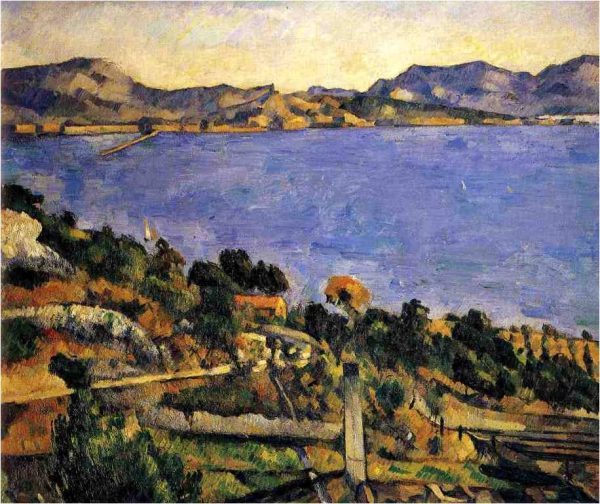

図12 ポール・セザンヌ《エスタックから眺めたマルセイユ湾》1878-79年

図13 図12の現場写真

図14 エスタックの鉄道橋

そして、セザンヌはエスタックでも鉄道風景を描いている。事実、《エスタックから眺めたマルセイユ湾》(1878-79年)(図12)の画面右下で並行している複数の黒線は、現場写真(図13)から、マルセイユ=エクス線とマルセイユ=ミラマ線の線路と判明する。

マルセイユ湾では海岸に沿って鉄道路線が走っており、特にマルセイユ=ミラマ線は南仏で最も車窓風景が美しく「コート・ブルー(青い海岸)線」と呼ばれる。つまり、この画面では、右下の近景から右上の遠景にかけてそうした景勝路線が走っているのである(図14)。

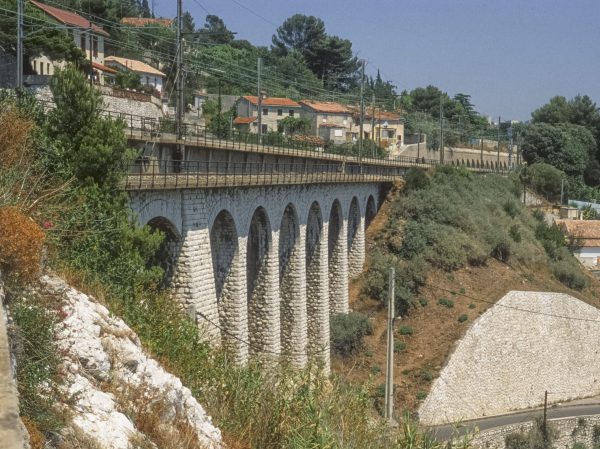

図15 ポール・セザンヌ《エスタックの陸橋》1879-82年

図16 図15の現場写真

(パヴェル・マホトカ撮影)

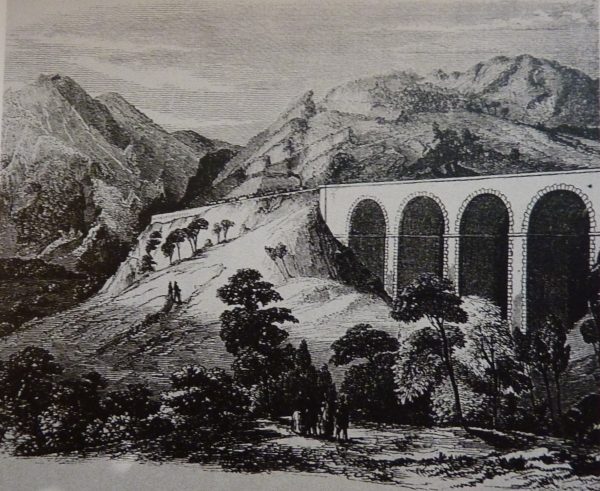

図17 ポール・セザンヌ《雪解けのエスタック》1870年頃

そうした理由で、エスタック周辺には鉄道橋も多い。例えば、セザンヌは、エスタックの鉄道橋を《エスタックの陸橋》(1879-82年)(図15)で描いている。

現場写真(図16)と比較すると、セザンヌは電柱を描いても電線は描いていないので、この橋が鉄道橋であることは現場を知らなければ分からない。また、同じ場所を描いた先行作品《雪解けのエスタック》(1870年頃)(図17)では、さらに鉄道橋のアーチリブを樹木で隠しているので、ここに鉄道路線が走っていることは現場を知らなければまず見抜けない。

図18 ポール・セザンヌ《エスタックの陸橋》1882年

図19 図18の現場写真

(パヴェル・マホトカ撮影)

図20 図18の現場絵画

そして、《エスタックの陸橋》(1882年)(図18)でも、鉄道橋は画面左下隅に極めて控え目に描かれており、現場を知らずにこれを鉄道橋と判読することはまず不可能である。これらの作品ではいずれも、鉄道画題は明示的ではなく暗示的に描かれており、中心をずらして周囲の自然と対置されることで、やはり「前近代」と「近代」を秘かに対比している。

なお、セザンヌの日常生活に蒸気鉄道が深く根差していたことは、1883年5月24日付のエミール・ゾラ宛の手紙で、セザンヌがエスタック駅のすぐ傍に借家したと報告していることから伺える。

僕は、エスタックの鉄道駅(la gare)のすぐ上方に庭付きの小さな家を借りた(5)。

以上のように、セザンヌの鉄道絵画の特徴は、一見しただけではその風景に蒸気鉄道が描かれていることが不分明なことである。その上で、蒸気鉄道だけを中心的に描くのではなく、「前近代」としての自然と「近代」としての蒸気鉄道を対比するという複雑で繊細な画趣を示すこともまた特徴である。

なお、造形面については、これまで誰からも指摘されてこなかったが、例えば《メダンの城》(図1)や《メダンの城》(図2)の画面左右を水平に結ぶ稜線の重なりや、水平方向に反復される筆触――いわゆるセザンヌ独特の「構築的ストローク」――には、蒸気鉄道の水平方向の運動の影響を指摘できる。

註

(1)Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris, 1937; nouvelle édition révisée et augmentée, Paris, 1978, p. 184. 邦訳『セザンヌの手紙』ジョン・リウォルド編、池上忠治訳、美術公論社、1982年、140頁。

(2)Ibid., p. 142. 邦訳、同前、101頁。

(3)Ibid., p. 223. 邦訳、同前、174頁。

(4)Ibid., p. 223. 邦訳、同前、174頁。

(5)Ibid., p. 211. 邦訳、同前、165頁。

Fig. 3-Fig. 7 were quated from Emile Zola, Photograph, Eine Autobiographie in 480 Bildern, herausgegeben und zusammengestellt von François-Emile Zola und Massin, München: Schirmer/Mosel, 1979.

Fig. 9 was quated from Joachim Pissarro et Claire Durand-Ruel Snollaerts, Pissarro: catalogue critique des peintures, critical catalogue of paintings, tome II, Paris: Skira, 2005.

Fig. 11 was quated from John Rewald, Paul Cézanne: The Watercolors, A Catalogue Raisonné, Boston: Little, Brown and Company, 1983.

図12は、Google Street Viewから引用。

Fig. 13 was quated from Wikipedia (BB-67400 Estaque Marseille FRA 001 – Marseille – Wikipedia)

Fig. 16, Fig. 19, and Fig. 20 were quated from La Société Paul Cezanne.

■ 秋丸知貴『セザンヌと蒸気鉄道』

セザンヌと蒸気鉄道(1)――19世紀における視覚の変容

セザンヌと蒸気鉄道(2)――フランス印象派の最初の鉄道絵画

セザンヌと蒸気鉄道(3)――エクス・アン・プロヴァンスの鉄道画題

セザンヌと蒸気鉄道(4)――メダン、ポントワーズ、ガルダンヌ、エスタックの鉄道画題

セザンヌと蒸気鉄道(5)――造形表現の様式分析

セザンヌと蒸気鉄道(6)――画題から造形への影響

セザンヌと蒸気鉄道(7)――感覚の実現とは何か?

■ Tomoki Akimaru Cézanne and the Railway

Cézanne and the Railway (1): A Transformation of Visual Perception in the 19th Century

Cézanne and the Railway (2): The Earliest Railway Painting Among the French Impressionists

Cézanne and the Railway (3): His Railway Subject in Aix-en-Provence

Cézanne and the Railway (4): His Railway Subject in Médan, Pontoise, Gardanne, and L’Estaque

Cézanne and the Railway (5): A Style Anlysis of His Form

Cézanne and the Railway (6): The Influence from Subject to Form

Cézanne and the Railway (7): What is the Realization of Sensations?