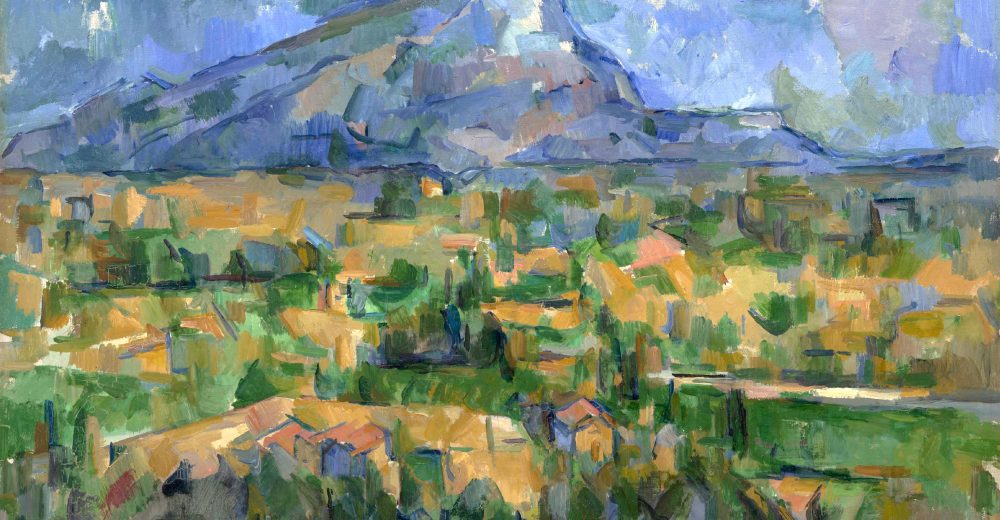

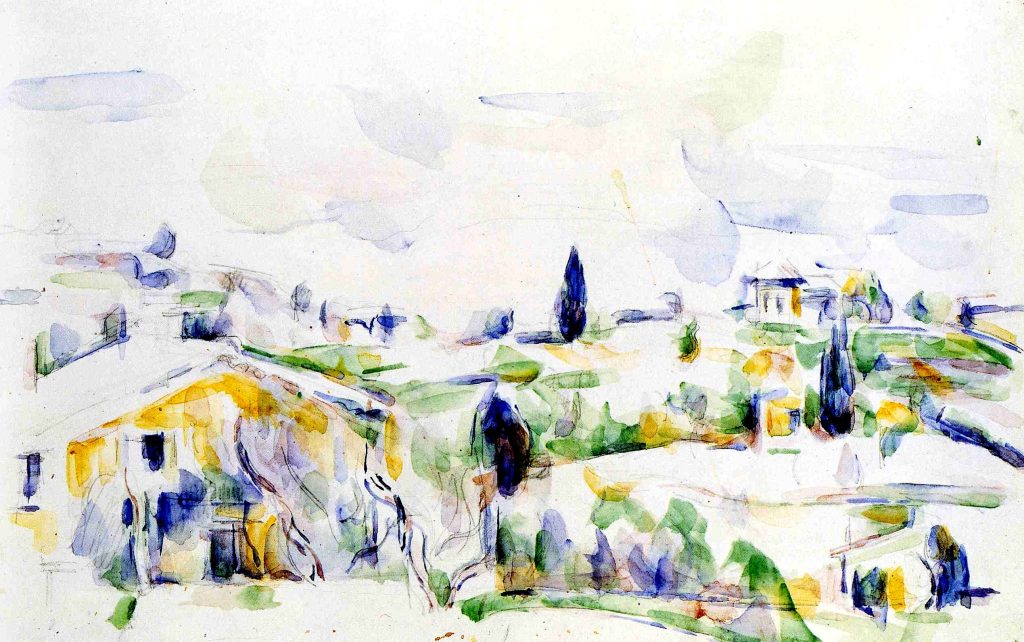

図1 ポール・セザンヌ《ローヴから眺めたサント・ヴィクトワール山》1904-06年

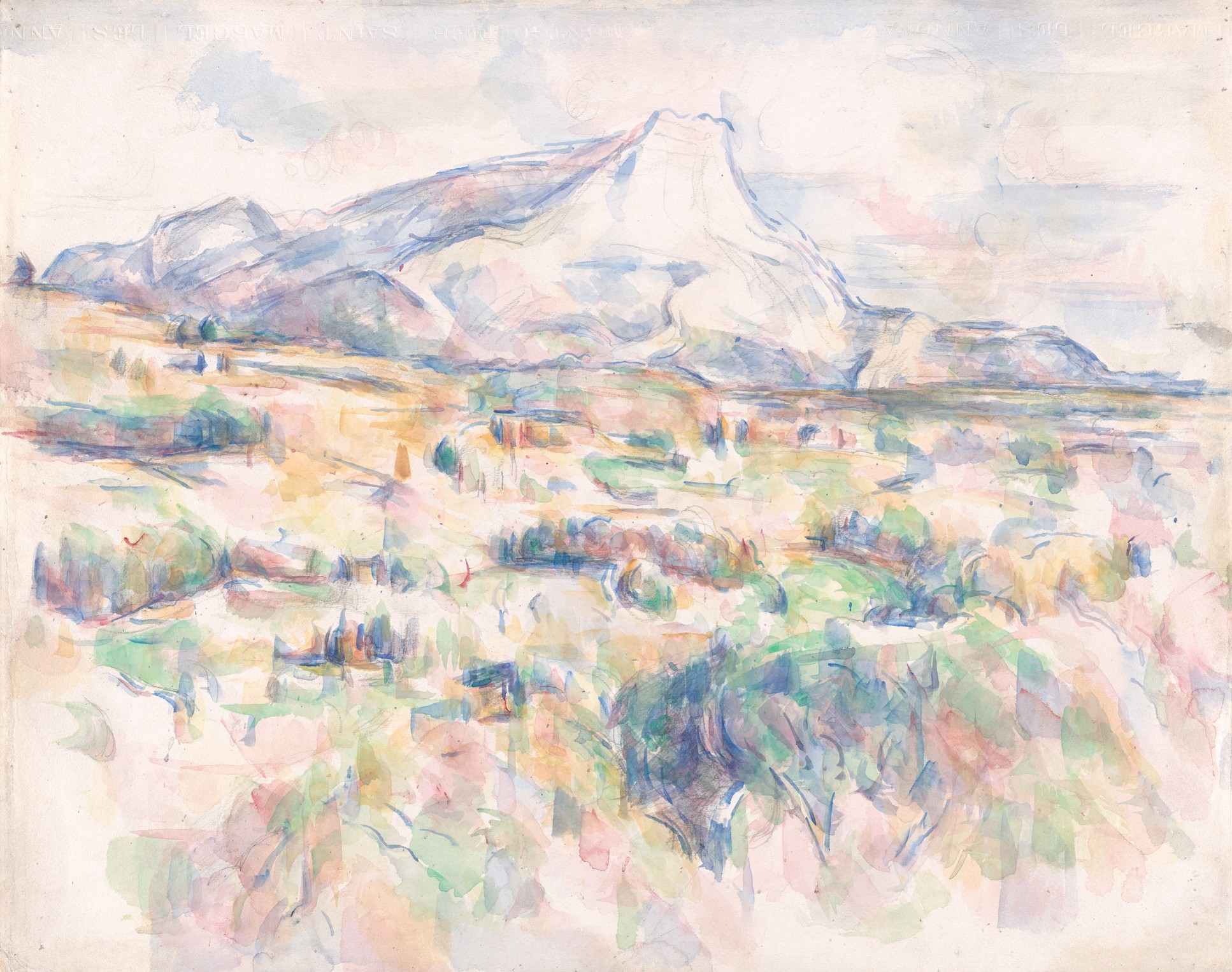

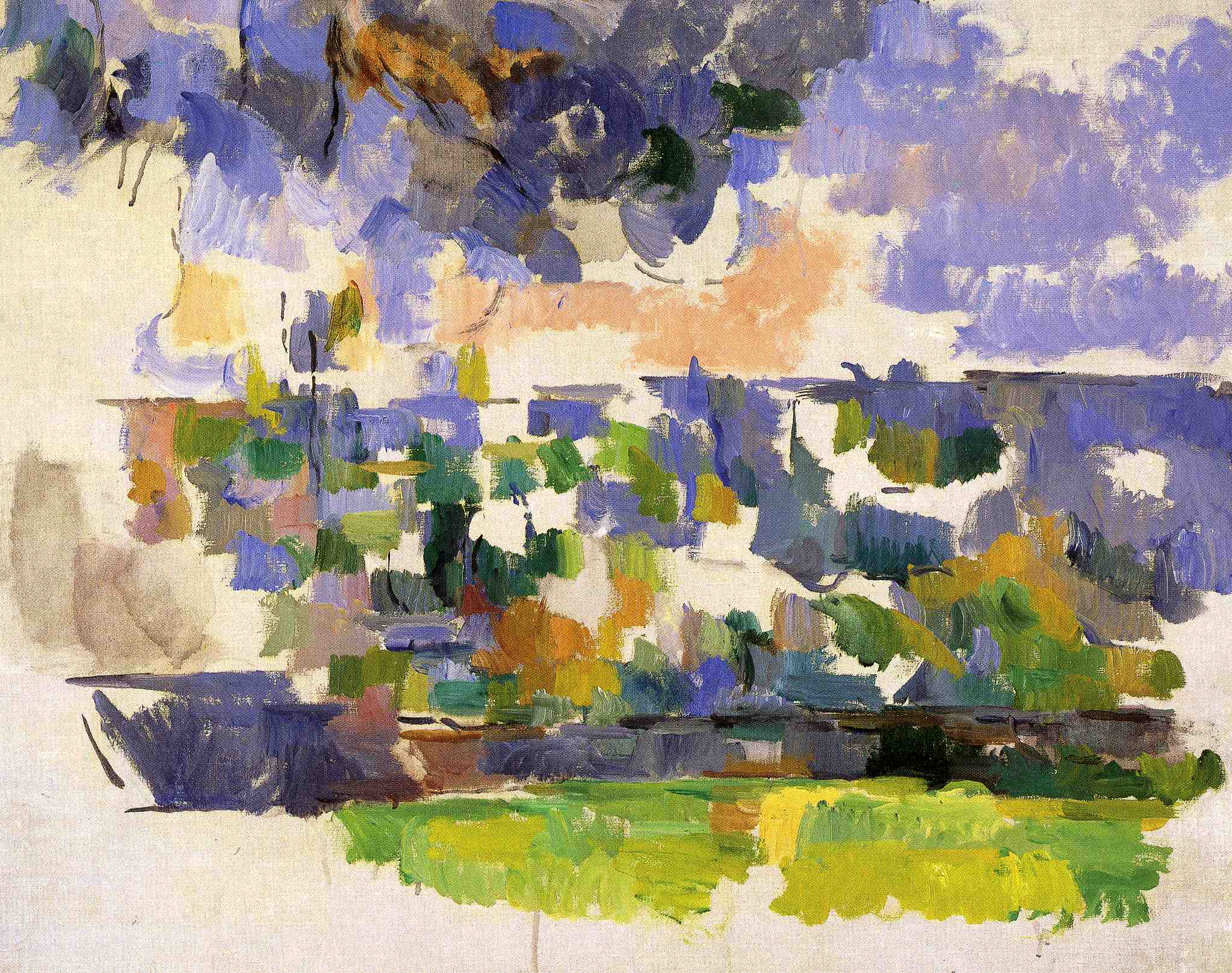

図2 ポール・セザンヌ《ローヴから眺めたサント・ヴィクトワール山》1902-06年

図3 ローヴから眺めたサント・ヴィクトワール山

(2006年8月28日筆者撮影)

第5節「セザンヌと蒸気鉄道(5)――造形表現の様式分析」や第6節「セザンヌと蒸気鉄道(6)――画題から造形への影響」で、私達はポール・セザンヌ(1839-1906)の造形表現には、19世紀後半に蒸気鉄道がもたらした新しい視覚の影響があることを見てきた。

例えば、《ローヴから眺めたサント・ヴィクトワール山》(1904-06年)(図1)や《ローヴから眺めたサント・ヴィクトワール山》(1902-06年)(図2)では、遠景から近景に近づくほど対象の輪郭が揺らぎ、筆触が横向きに繰り返され、画面最下段が曖昧なので鑑賞者は宙に浮いて見える。これらは、鉄道乗車中の車窓風景とよく似ている。

それでは、セザンヌの絵画理論として有名な「感覚の実現」は、こうした蒸気鉄道による視覚の変容と一体どのように関係するのだろうか? ここでは、セザンヌの実際の作品と証言を分析しよう。

まず、最晩年のセザンヌは1906年9月8日付の息子宛の手紙で、自分の絵画制作における「感覚の実現」について次のように述べている。

最後に、お前に言っておくが、私は画家として自然を前にするとより明晰になる。しかし、私の作品では、自分の感覚の実現(la réalisation de mes sensations)は、常に非常に骨が折れるのだ。私は、自分の感覚に展開する強烈さを捉えることができず、自然を生き生きとさせるあの色彩の壮麗な豊富さに到達することもできない(1)。

この証言から、セザンヌの「感覚」は複数形であり、「強烈さ」を持って「展開」し、「色彩の壮麗な豊富さ」で「自然を生き生きとさせる」ことが分かる。

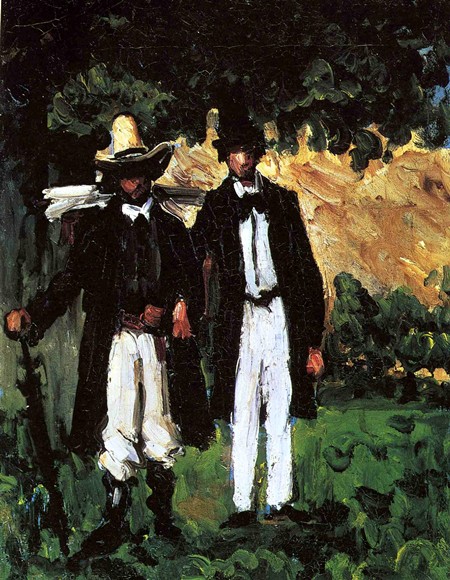

図4 ポール・セザンヌ《モティーフへ出かけるマリオンとヴァラブレーヴ》1866年

実は、セザンヌはこうした問題意識を画業の初期から持っていた。事実、セザンヌは1866年10月19日頃のエミール・ゾラ宛書簡で、屋外写生が自然を活気付ける鮮烈な感覚をもたらすことを次のように伝えている。

ところで君、屋内で、つまりアトリエで制作された絵画は全て、屋外で(en plein air)制作された絵画に決して匹敵できない。屋外の光景を描写する時、背景と人物の対照は驚くべきもので、風景は壮麗だ(2)。

この証言から、当時セザンヌは、科学技術の発達で実用化されたばかりのチューブ入り油絵具による屋外写生に励んでいたことが分かる。そして、セザンヌはそうした屋外写生では、風景が壮麗で、「背景と人物の対照」を驚くほど強烈に感じていたことも分かる。これは、屋外写生における「外光による視覚の変容」といえる。その実例としては、この時期に制作された《モティーフへ出かけるマリオンとヴァラブレーヴ》(1866年)(図4)を挙げられる。

なお、当時の美術界において、外光下の屋外写生は最先端の試みであった。セザンヌは1861年のパリ上京時に後に印象派画家となるクロード・モネやカミーユ・ピサロ等と交流してこの屋外写生を学び、故郷エクスに戻った後も彼らと屋外写生への関心と実践を共有していた。

図5 ポール・セザンヌ《ジャ・ド・ブッファンの庭池》1878年頃

図6 図5の現場写真

(2006年8月23日筆者撮影)

ここで注目すべきは、屋外写生では、強烈で移ろいやすい外光に対応するために対象の描写が原色的かつ点描的になっていくことである。その延長上で、セザンヌは1871年頃にポントワーズでピサロに、後に印象派の特徴的な画法となる斑点描法を教わることになる。さらに、セザンヌがピサロと離れた後も独自に斑点描法の研究を続けていたことは、1876年7月2日付のピサロ宛の手紙から分かる。

ここは、太陽がとても強烈なので、私には、事物が白色や黒色だけでなく、青色や、赤色や、茶色や、紫色による平面となって浮き出るように思えます。私の間違いかもしれませんが、これは肉付の正反対であるように思えます(3)。

この証言から、セザンヌは、「強烈」な「太陽」に照らし出されると、対象はその反射光の強さから「平面」として浮き出るように感じていることが分かる。さらに、その「平面」は、それぞれ「白色」や「黒色」だけでなく、「青色」「赤色」「茶色」「紫色」等の「生き生き」とした「壮麗で豊富」な「色面」として感受されていることも分かる。

つまり、画家としてのセザンヌの「感覚」は、まず屋外写生における「外光による視覚の変容」としての対象の原色的な色面化と推測できる。その実例としては、この時期に制作された《ジャ・ド・ブッファンの庭池》(1878年頃)(図5)を挙げられる(図6)。

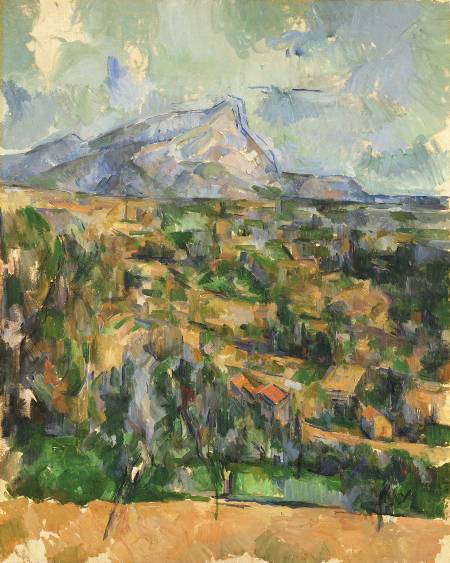

図7 ポール・セザンヌ《ローヴから眺めたサント・ヴィクトワール山》1904-06年

図8 ポール・セザンヌ《ローヴから眺めたサント・ヴィクトワール山》1902-06年

図9 ローヴから眺めたサント・ヴィクトワール山

(2006年8月28日筆者撮影)

事実、類似する作品を水彩画と油彩画で比較すれば、セザンヌはまず対象を原色の色面で捉えていることが分かる(図7-図9)。また、特に晩年においてその原色は、赤色、青色、黄色の三原色と、赤色の補色の緑色に洗練されていることが分かる。

ここで注目すべきは、そうした対象の原色的な色面化により構成された画面が、高速度により対象が斑点化して見える鉄道乗車中の車窓風景に似ていることである。すなわち、セザンヌは、屋外写生における「外光による視覚の変容」という「感覚」を追求していく過程で、描かれた画面から日常生活で経験している「蒸気鉄道による視覚の変容」という別の「感覚」を連想した蓋然性が高い。

図10 エクス=マルセイユ路線の車窓風景

(2006年8月26日筆者撮影)

図11 ポール・セザンヌ《プロヴァンスの風景》1895-1900年

図12 ポール・セザンヌ《曲り道》1904年頃

図13 ポール・セザンヌ《ローヴの庭》1906年頃

実際に、疾走する列車の車窓では、水平方向に稜線が目立つ。また、遠景から近景に近づくほど、対象は水平方向に歪曲化し、斑点化し、飛び去って行く。さらに、高速直線運動の介在により前景は失われ、乗客は滑空しながら風景を眺めるように感じられる(図10)。

これに対応するように、セザンヌの《プロヴァンスの風景》(1895-1900年)(図11)や《曲り道》(1905年頃)(図12)や《ローヴの庭》(1906年頃)(図13)では、画面は全体的に稜線が際立っている。また、遠景から近景に近づくほど、対象は輪郭がブレ、筆触の横反復が強調されている。さらに、画面最下段が不明瞭なため前景が消失し、鑑賞者は浮遊しながら風景を眺めているように感受される。

要約するならば、画家としてセザンヌが追求しようとしていた「感覚」は、まず「外光による視覚の変容」である。そして、その追求の過程で、セザンヌは連想された「蒸気鉄道による視覚の変容」という別の「感覚」も追求しようとしたのだと推定できる。その際には、セザンヌが正確なデッサンが苦手だったことも、鉄道乗車視覚における視点の複数化や対象の歪曲化を想起するのに役立ったと思われる。だからこそ、セザンヌが実現しようとする「感覚」は複数形なのだと理解できる。

この場合、セザンヌが自分の「感覚の実現」が困難であると吐露する時、その理由には「外光による視覚の変容」における対象の眩しさだけではなく、「蒸気鉄道による視覚の変容」における対象の消え去りやすさもあったであろうと想像される。いずれにしても、セザンヌは、19世紀後半において近代技術の発達がもたらした様々な新しい視覚的現実を様々な「感覚」として実現しようとしていたのだと指摘できる。

結論として、セザンヌが「近代絵画の父」と呼ばれるようになったのは、彼の優れた芸術的感受性はもちろん、そうした歴史的かつ社会的な現実に深く根差していたからであったと主張できる。

註

(1)Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris, 1937; nouvelle édition révisée et augmentée, Paris, 1978, p. 324.

(2)Ibid., pp. 122-123.

(3)Ibid., p. 152.

■ 秋丸知貴『セザンヌと蒸気鉄道』

セザンヌと蒸気鉄道(1)――19世紀における視覚の変容

セザンヌと蒸気鉄道(2)――フランス印象派の最初の鉄道絵画

セザンヌと蒸気鉄道(3)――エクス・アン・プロヴァンスの鉄道画題

セザンヌと蒸気鉄道(4)――メダン、ポントワーズ、ガルダンヌ、エスタックの鉄道画題

セザンヌと蒸気鉄道(5)――造形表現の様式分析

セザンヌと蒸気鉄道(6)――画題から造形への影響

セザンヌと蒸気鉄道(7)――感覚の実現とは何か?

■ Tomoki Akimaru Cézanne and the Railway

Cézanne and the Railway (1): A Transformation of Visual Perception in the 19th Century

Cézanne and the Railway (2): The Earliest Railway Painting Among the French Impressionists

Cézanne and the Railway (3): His Railway Subject in Aix-en-Provence

Cézanne and the Railway (4): His Railway Subject in Médan, Pontoise, Gardanne, and L’Estaque

Cézanne and the Railway (5): A Style Anlysis of His Form

Cézanne and the Railway (6): The Influence from Subject to Form

Cézanne and the Railway (7): What is the Realization of Sensations?