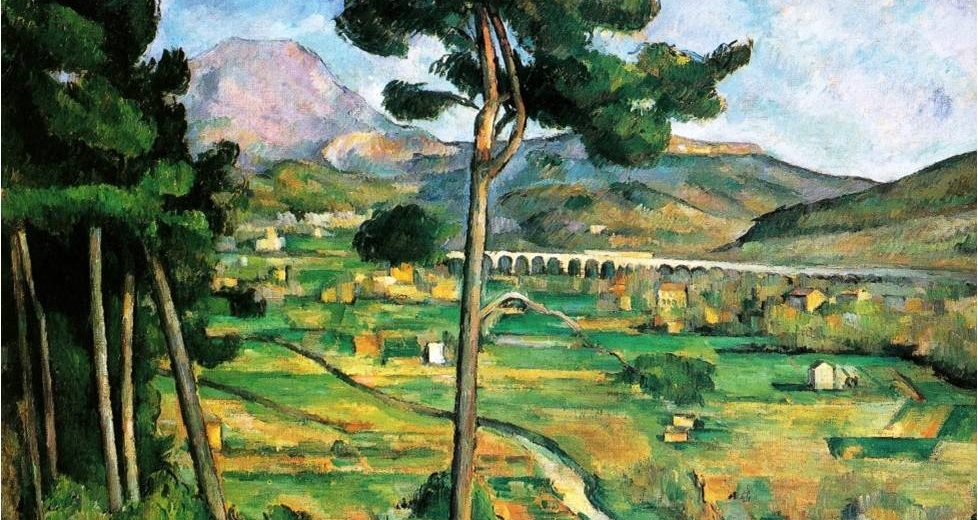

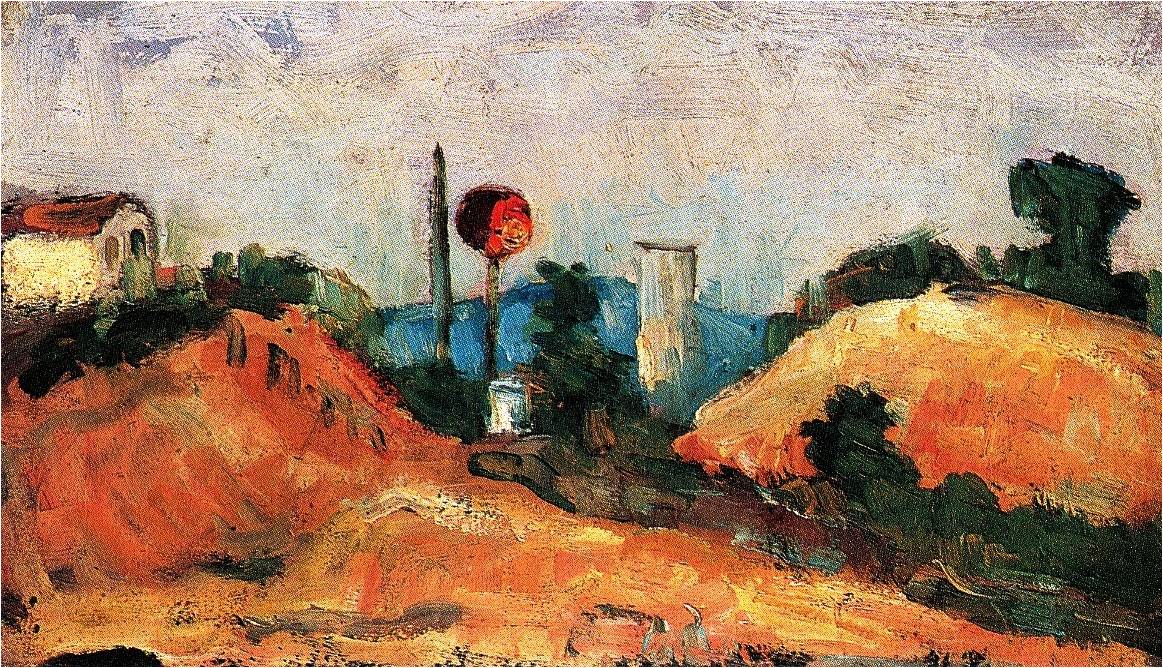

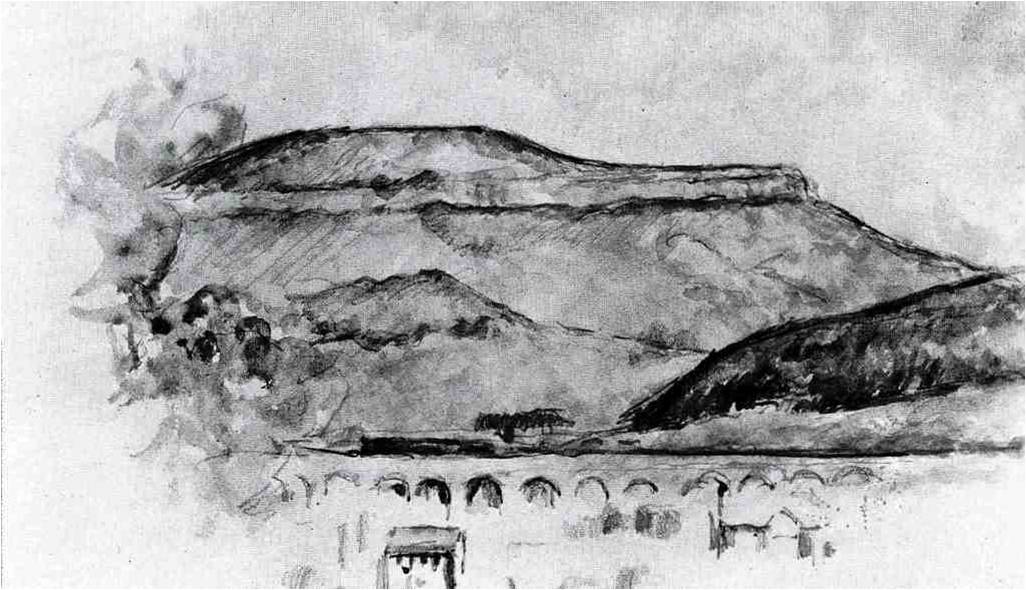

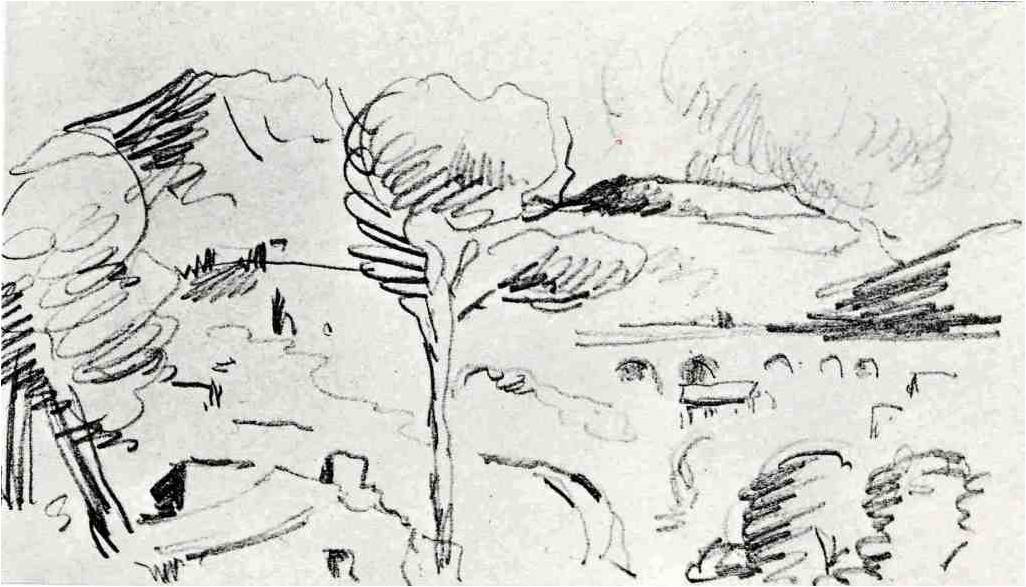

図1 ポール・セザンヌ《モンブリアンから眺めたサント・ヴィクトワール山》1882-85年

これまで一般に、セザンヌは熱心な自然愛好の画家なので、近代化するパリの喧騒を逃れて、田舎の故郷エクス・アン・プロヴァンスの無垢な大自然に隠棲したと語られてきた。

しかし、この言説(ディスクール)は、半分だけ正しいが、セザンヌのもう半分の本質を捉え損なっている。セザンヌの人生と作品を丁寧に調査すれば、彼がエクス・アン・プロヴァンスで日常的に蒸気鉄道を利用し、鉄道画題を数多く描いていることが分かる(図1)。

また、セザンヌはその人生において、蒸気鉄道でエクスとパリを20回以上転住している。さらに、カミーユ・ピサロが息子リュシアンに宛てた1896年1月20日付の手紙から、セザンヌがパリ=エクス線の汽車や電報を利用しており、既に蒸気鉄道のみならず電信もセザンヌの日常生活の一部であったことが分かる。

あの全く南仏的な開放性で大いに親愛の情を示されたので、オレルはすっかり真に受けて、エクス・アン・プロヴァンスへ親友セザンヌについて行っても良いのだと思った。翌日のパリ=リヨン=地中海鉄道の汽車(train de P. L. M.)で、待ち合わせることになった。「三等車で」と、親友セザンヌは言った。さて翌日、オレルはプラットフォームで目を見開いて四方を見回す。セザンヌはいない! 汽車(Les trains)が動き出す。いない!!! オレルは、とうとう「僕がもう乗ったと思ってセザンヌも乗ったのだ」と自分に言い聞かせ、意を決して乗車する。リヨンに着くと、オレルはホテルで財布の中の500フランを盗まれてしまう。引き返すこともできないので、念のためオレルはセザンヌの家に電報を打つ。セザンヌは、(エクスの)自宅にいた。彼は、一等車に乗ったのだ……![1]

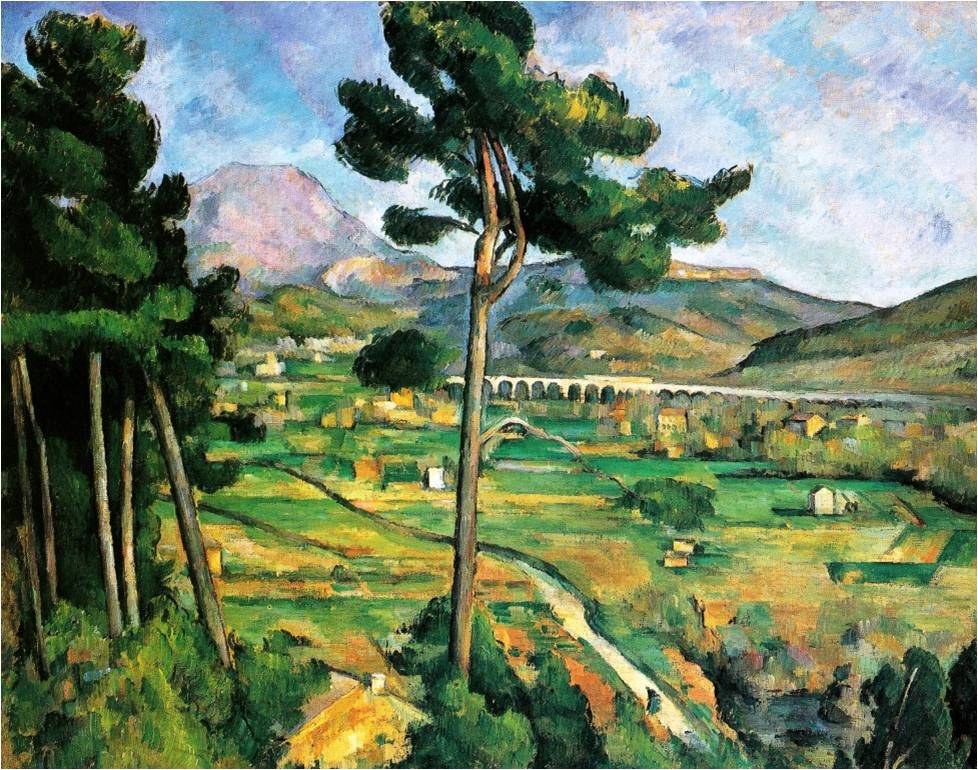

図2 エクス・アン・プロヴァンスの周辺地図

あまり知られていないが、実はセザンヌの生涯の拠点であるエクス・アン・プロヴァンスは「蒸気鉄道の街」である(図2)。

実際に、エクス中心街にある鉄道駅(図3・図4・図5)は三方向の鉄道路線を連結している。編年的には、1856年10月10日にエクス=ロニャック線(25キロメートル)(図6・図7)が、1870年1月31日にエクス=メイラルギュ線(26キロメートル)が、1877年10月15日にエクス=マルセイユ線(34キロメートル)が、それぞれPLM鉄道会社により開通している[2]。

図3 エクス・アン・プロヴァンス駅

(2006年8月26日筆者撮影)

図4 エクスプロヴァンス駅の鉄道列車

(2006年8月26日筆者撮影)

図5 エクスプロヴァンス駅の鉄道列車

(2006年8月22日筆者撮影)

図6 エクス=ロニャック線越しのサント・ヴィクトワール山

(2006年8月24日筆者撮影)

図7 エクス=ロニャック線越しのサント・ヴィクトワール山

(2006年8月24日筆者撮影)

ここで注目すべきは、エクスにおけるセザンヌの自邸ジャ・ド・ブッファンが、鉄道路線と非常に隣接しており、ちょうどロニャック行とメイラルギュ行の線路に挟まれた位置にある事実である。そうである以上、セザンヌが約40年間アトリエを構えたこの自邸で過ごす時、近隣を爆走する蒸気機関車を常に身近に意識していたことは確かである(図8)。

実際に、ジャ・ド・ブッファンの門を出て右手を眺めれば、道路の上に架かるエクス=メイラルギュ線の鉄道橋越しにサント・ヴィクトワール山が見える(図9-図12)。そうであれば、セザンヌはサント・ヴィクトワール山を背景としてこの鉄道橋を通過する汽車を頻繁に目にしていたはずである。

28.jpg)

図8 ポール・セザンヌ《赤い屋根の家(ジャ・ド・ブッファン)》1887-90年

図9 門前から眺めたジャ・ド・ブッファン

(2006年8月23日筆者撮影)

図10 ジャ・ド・ブッファンの門前から眺めたエクス=メイラルギュ線の鉄道橋とサント・ヴィクトワール山

(2006年8月23日筆者撮影)

図11 エクス=メイラルギュ線の鉄道橋とサント・ヴィクトワール山

(2006年8月23日筆者撮影)

図12 エクス=メイラルギュ線の鉄道橋とサント・ヴィクトワール山

(2006年8月23日筆者撮影)

さらに注目すべきは、セザンヌがエクスで蒸気鉄道を数多く画題化している事実である。

まず、セザンヌは、自邸ジャ・ド・ブッファンの庭から壁越しに眺めた、約100メートル先のエクス=ロニャック線の切通し(図13)を、油彩の《サント・ヴィクトワール山と切通し》(1870年頃)(図14)で描いている。

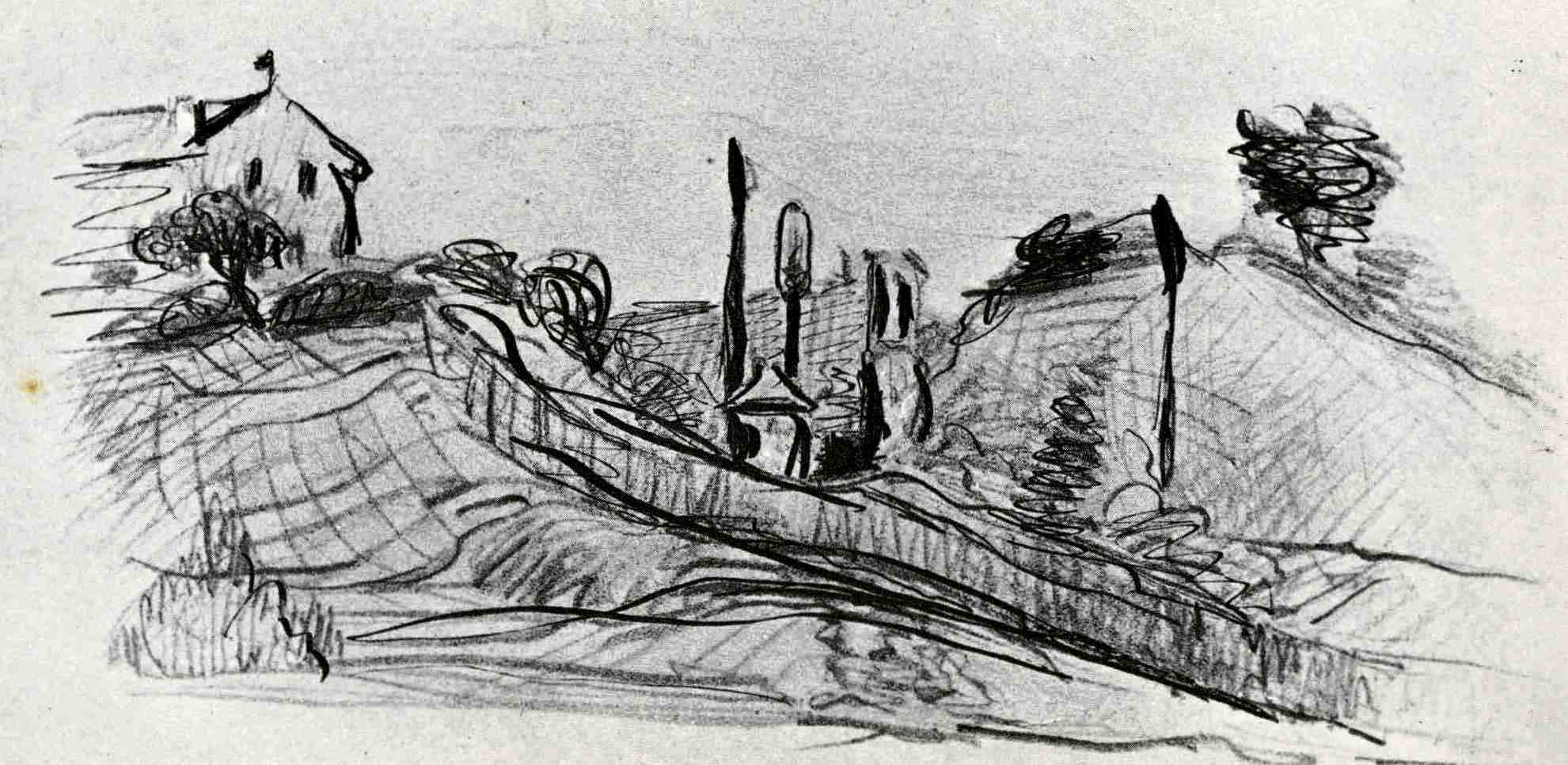

また、セザンヌは、同じエクス=ロニャック線の切通しに加えて信号機(図15・図16)も、油彩の《切通し》(1867-68年)(図17)や、素描の《切通し》(1867-70年)(図18)で描いている。

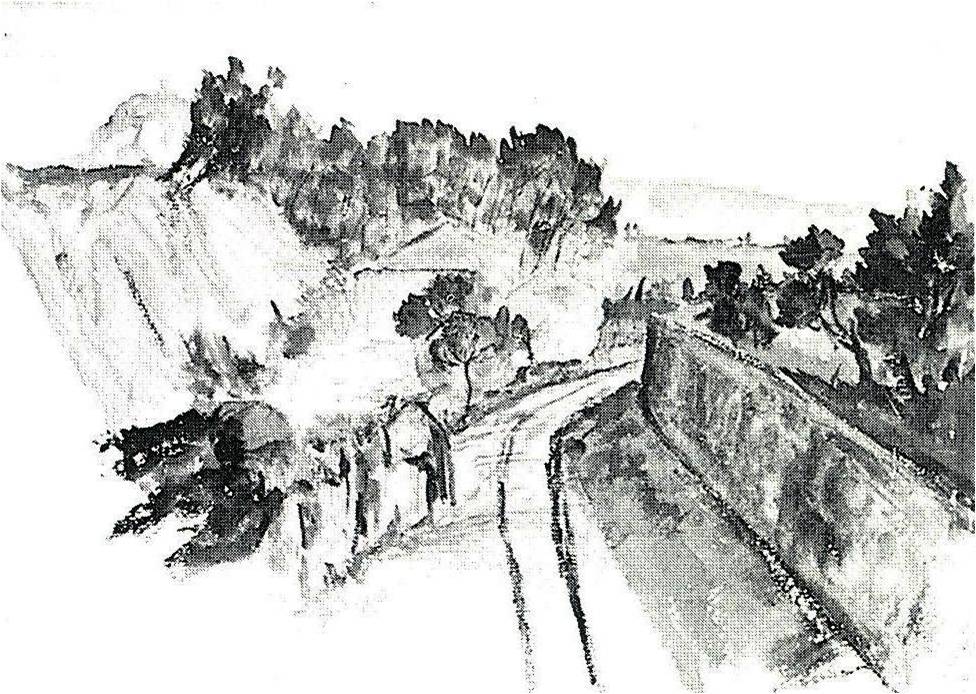

さらに、セザンヌは、切通しと共に線路も、水彩の《切通し》(1867-70年)(図19)で描いている。

これらの絵画は、セザンヌがエクスで非常に早い時期から蒸気鉄道の画題化に意欲的に取り組んでいた確かな証拠である。

なお、制作年順に見ると、《切通し》(図17)や《切通し》(図18)では切通しと信号機という「近代」のみを強調していたのに対し、《サント・ヴィクトワール山と切通し》(図14)では「近代」としての切通しを「前近代」としてのサント・ヴィクトワール山と対比している。この「前近代と近代の対比」を特徴とする画風は、後に1878年以後に始まるサント・ヴィクトワール連作にも引き継がれることになる。

図13 ジャ・ド・ブッファンの庭から眺めたエクス=ロニャック線の切通しとサント・ヴィクトワール山

(1935年頃ジョン・リウォルド撮影)

図14 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と切通し》1870年頃

図15 エクス=ロニャック線の切通しと信号機

(1935年頃ジョン・リウォルド撮影)

図16 エクス=ロニャック線の信号機

(2006年8月23日筆者撮影)

図17 ポール・セザンヌ《切通し》1867-68年

図18 ポール・セザンヌ《切通し》1867-68年

図19 ポール・セザンヌ《切通し》1867-70年

さらに、セザンヌは、エクス=マルセイユ線の鉄道橋を描いている。

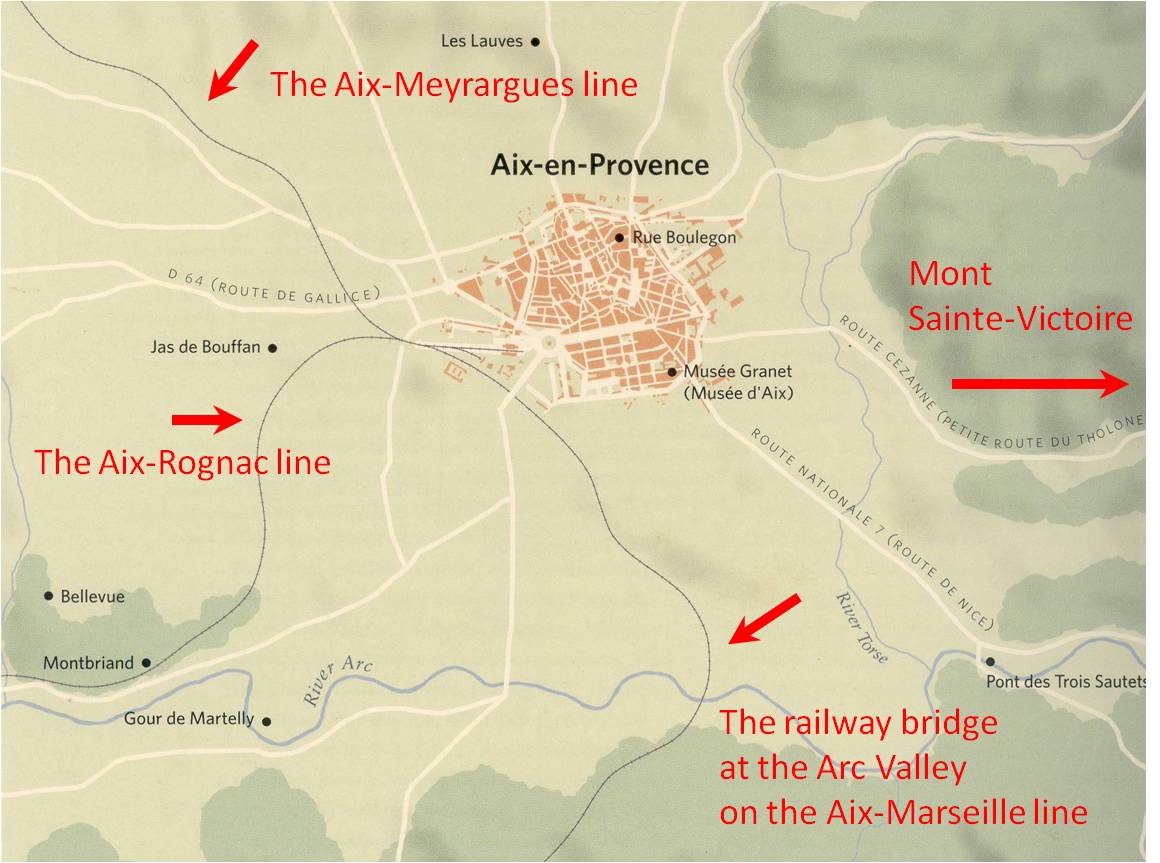

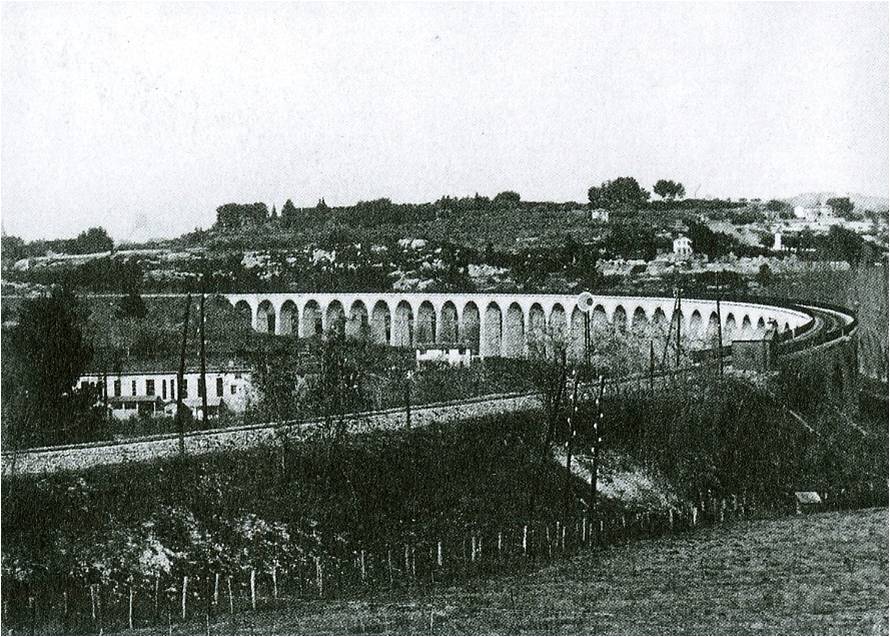

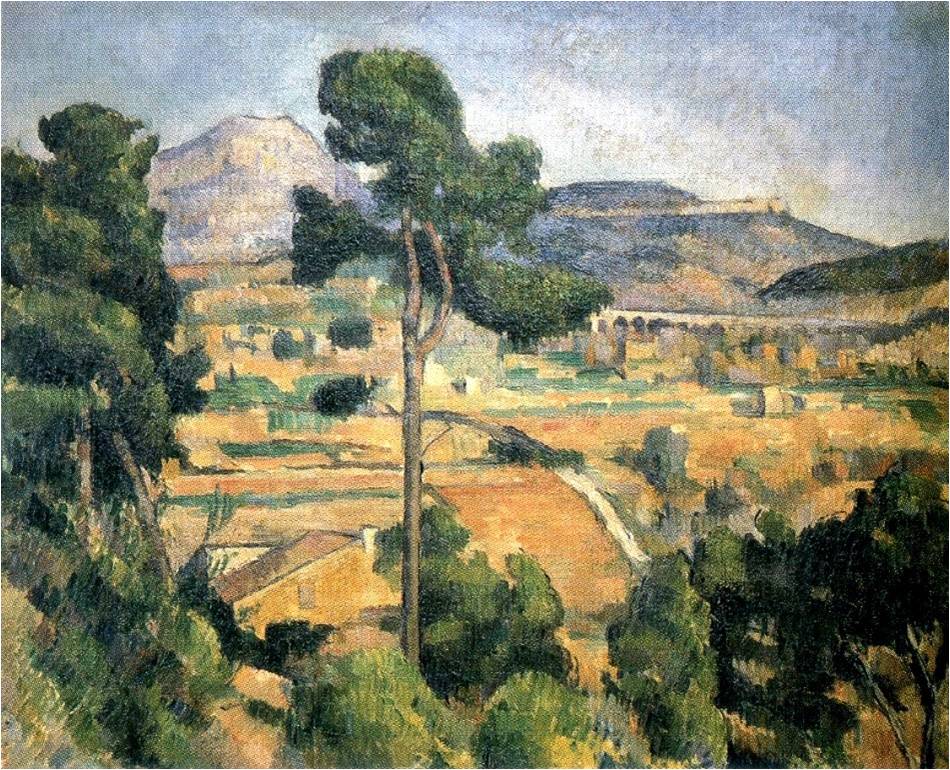

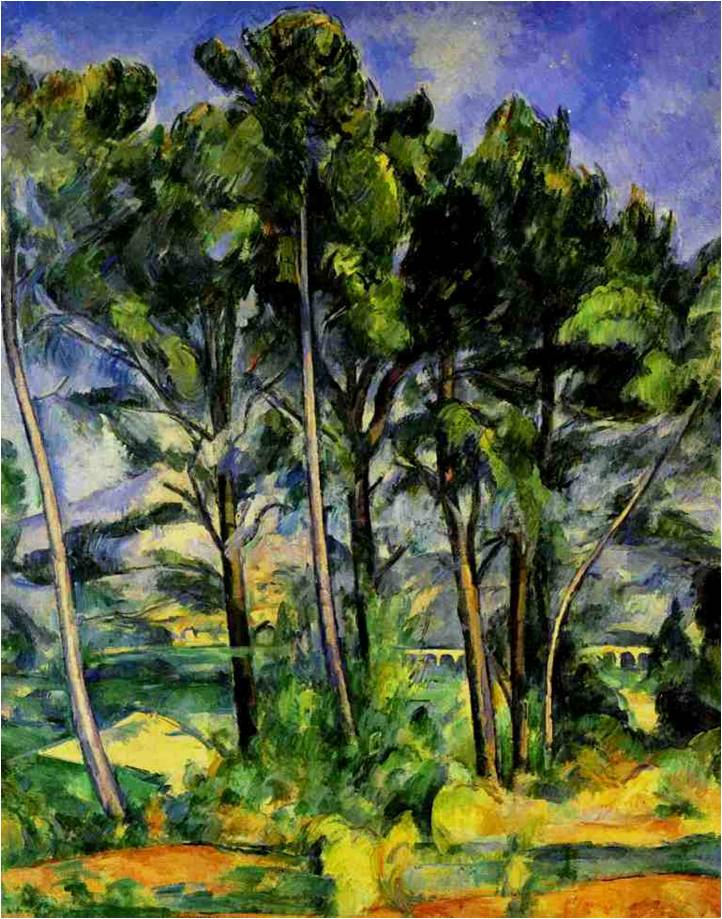

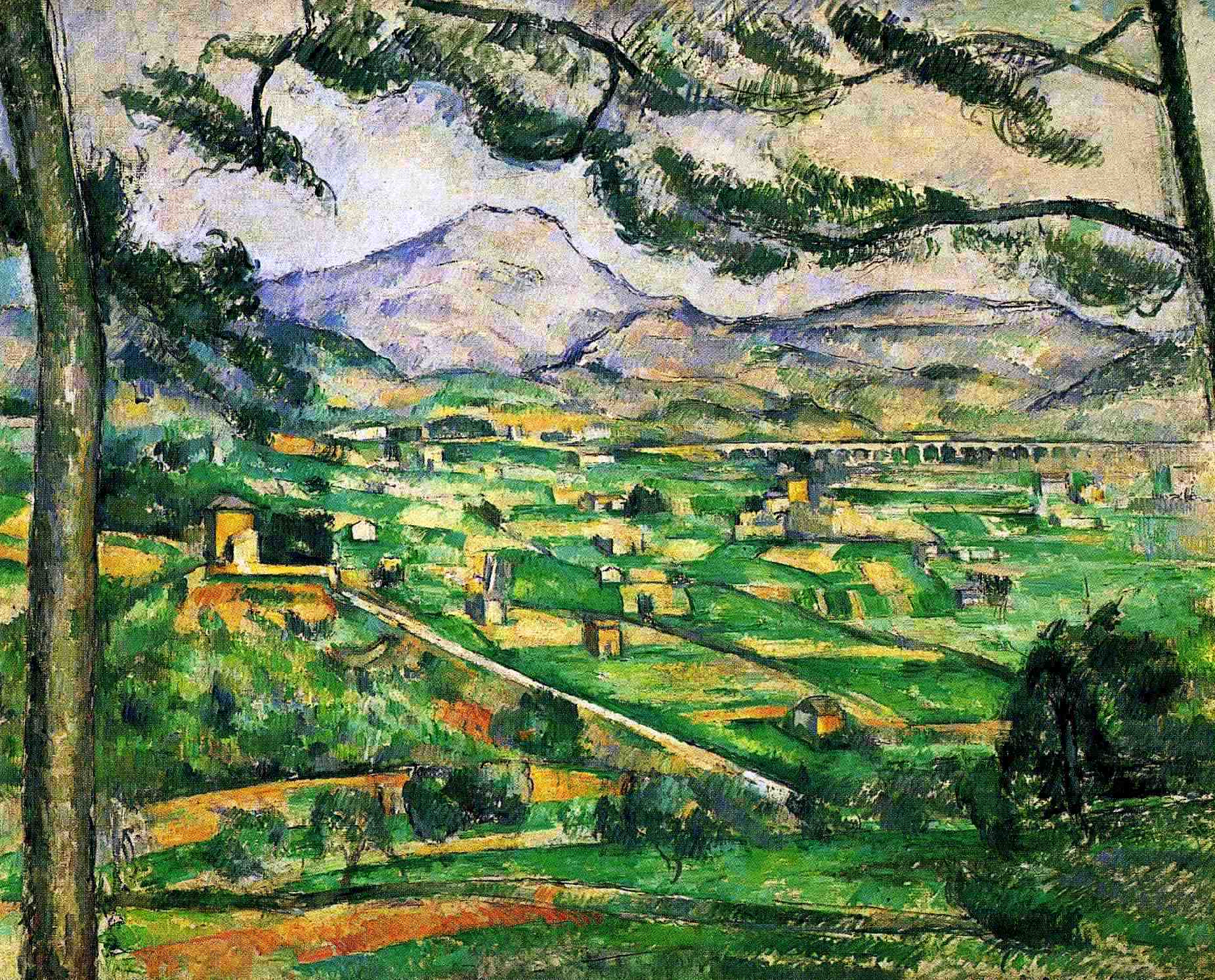

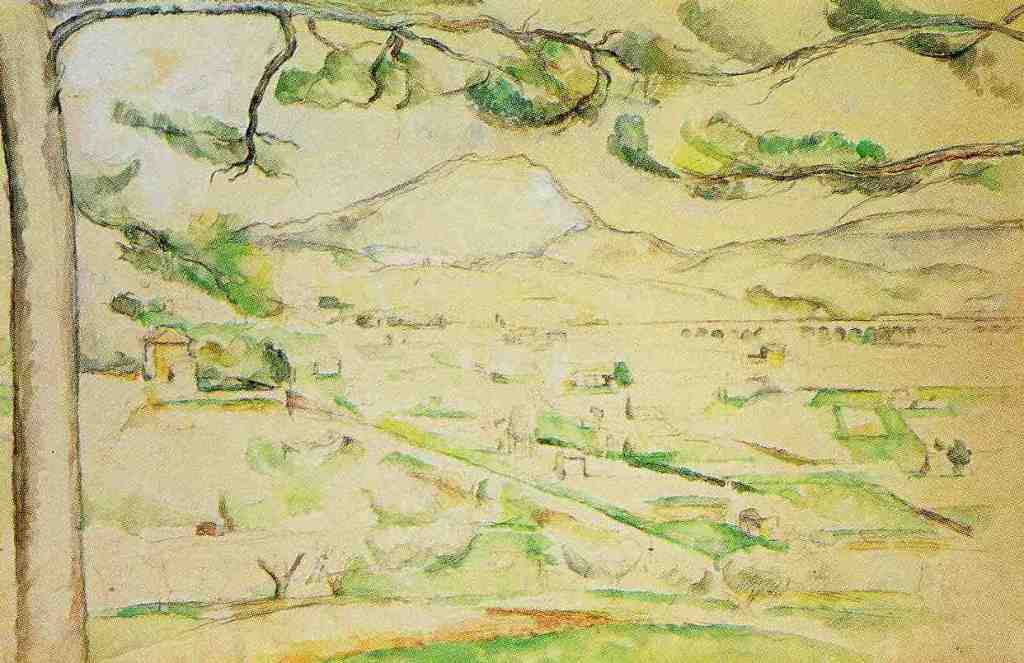

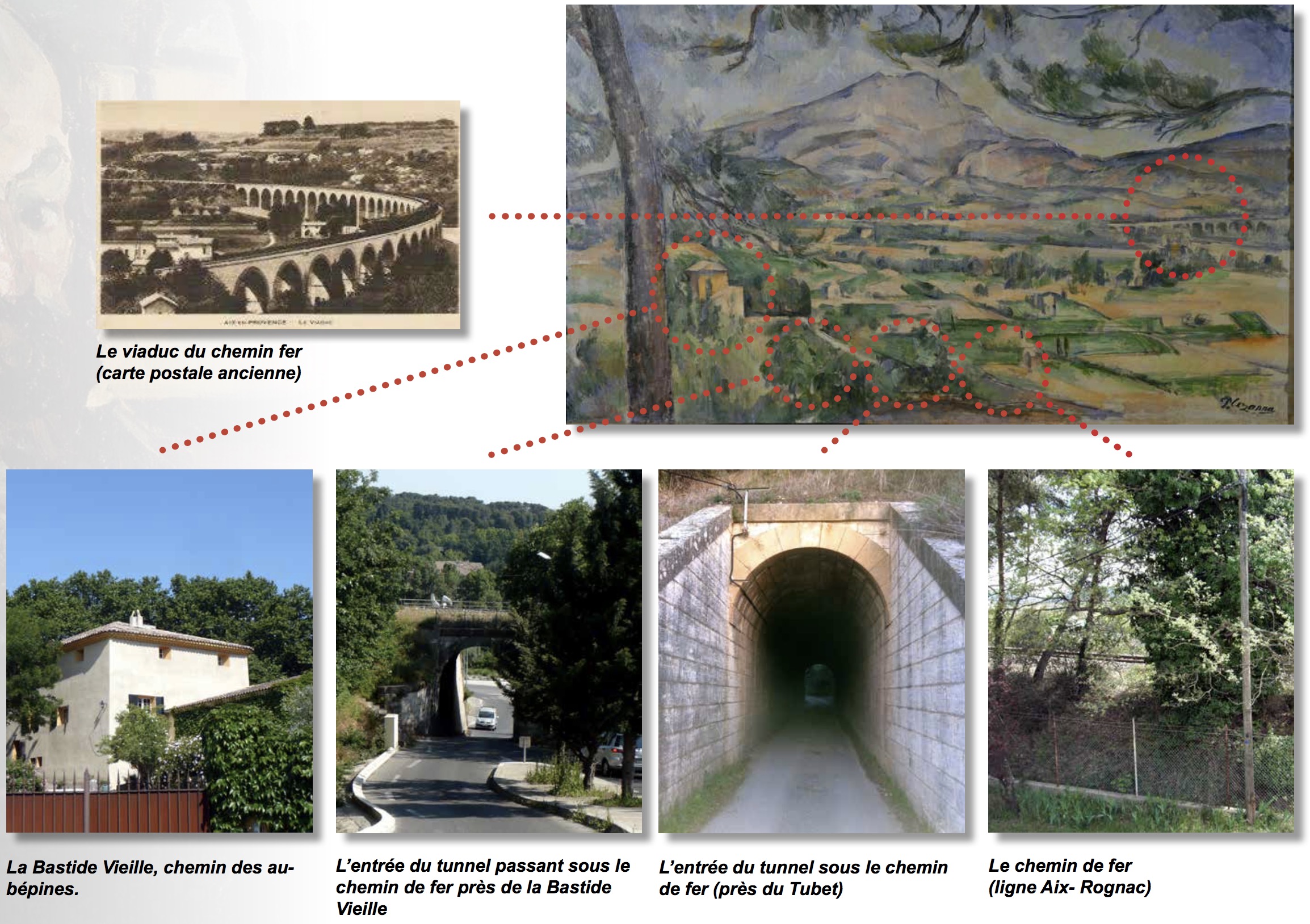

事実、セザンヌは、エクス近郊のアルク川とその渓谷を越えるために架橋された鉄道橋(図20・図21)を、《サント・ヴィクトワール山と大松》(1887年頃)(図22)、《アルク渓谷の前の松》(1883-85年)(図23)、《アルク渓谷の陸橋》(1883-85年)(図24)で描写している。

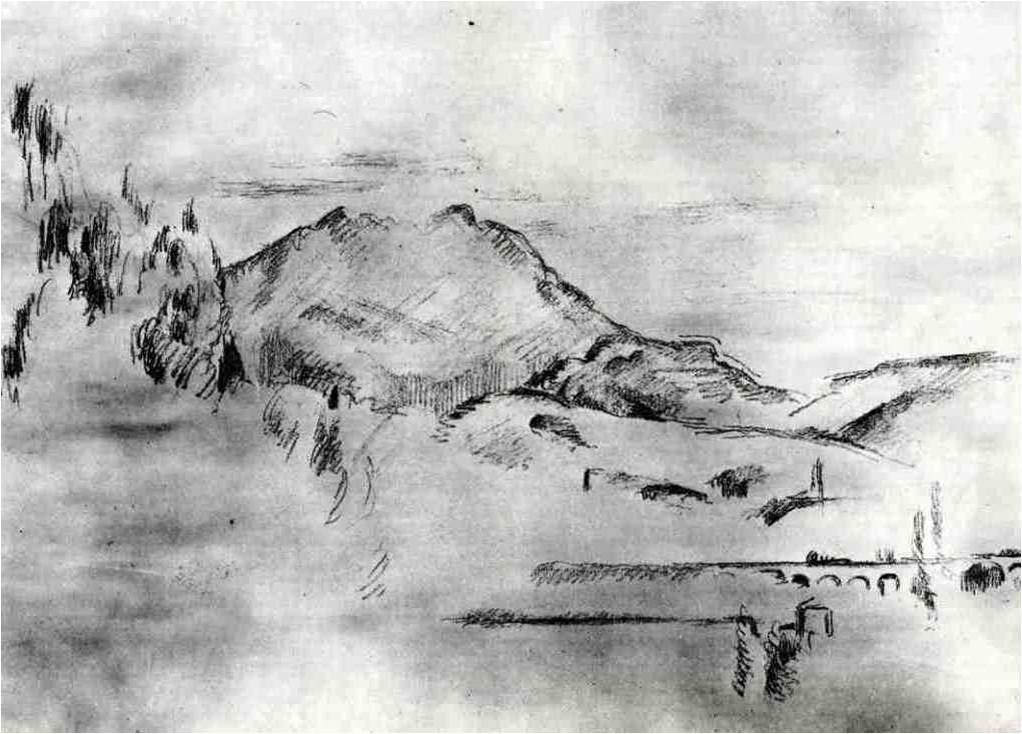

また、セザンヌは同じ鉄道橋とサント・ヴィクトワール山の組み合わせを、《モンブリアンから眺めたサント・ヴィクトワール山》(1882年頃)(図25)、《サント・ヴィクトワール山》(1890年頃)(図26)、《陸橋》(1890年頃)(図27)、《サント・ヴィクトワール山》(1892-95年)(図28)、《サント・ヴィクトワール山と陸橋》(1885-87年)(図29)、《サント・ヴィクトワール山》(1883-86年)(図30)、《サント・ヴィクトワール山と松》(1883-86年)(図31)、《アルク渓谷》(1885-87年)(図32)でも描出している。

これらはいずれも、「近代」としての鉄道橋を「前近代」としてのサント・ヴィクトワール山と対比し、「前近代と近代の対比」を表現している。

図20 1903年頃のアルク渓谷の鉄道橋

(撮影者不詳)

図21 モンブリアンから眺めたサント・ヴィクトワール山とアルク渓谷に架かる鉄道橋

(2006年8月24日筆者撮影)

図22 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と大松》1887年頃

図23 ポール・セザンヌ《アルク渓谷の前の松》1883-85年

図24 ポール・セザンヌ《アルク渓谷の陸橋》1883-85年

図25 ポール・セザンヌ《モンブリアンから眺めたサント・ヴィクトワール山》1882年頃

図26 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山》1890年頃

図27 ポール・セザンヌ《陸橋》1890年頃

図28 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山》1892-95年

図29 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と陸橋》1885-87年

図30 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山》1883-86年

図31 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と松》1883-86年

図32 ポール・セザンヌ《アルク渓谷》1885-87年

そして、セザンヌは、エクス=マルセイユ線の蒸気機関車も描いている。

実際に、セザンヌは、アルク渓谷の鉄道橋(図33)の上を通過する汽車を、《モンブリアンから眺めたサント・ヴィクトワール山》(1882-85年)(図1)、《サント・ヴィクトワール山と大松》(1886-87年)(図34)、《アルク渓谷》(1885年頃)(図35)で描き込んでいる。また、これらの汽車の形状との一致から、《アルク渓谷の陸橋》(図24)の鉄道橋の上の横長の黒線も汽車かもしれない。

興味深いことに、《モンブリアンから眺めたサント・ヴィクトワール山》(図1)において、セザンヌは、直線的に鉄道橋を疾走する汽車だけではなく、エクスへの曲がりくねった道路を歩く人間も描き込んでいる。つまり、ここでもセザンヌは、「前近代」としての徒歩と「近代」としての蒸気鉄道を対比している。

これに関連して、1878年4月4日付のエミール・ゾラ宛の手紙で、セザンヌは帰りの汽車に乗り遅れたため、正にこの絵画に描かれているマルセイユからエクスへの曲がりくねった道路を約30キロメートル歩かなければならなかったと書いている。そうであれば、ここで汽車と対比されている徒歩の人物はその時の彼なのかもしれない。

僕は、何とかしてマルセイユへ行くつもりだ。一週間前の火曜日に、僕は子供に会うためにこっそり抜け出したのだが(子供は快方に向かっている)、エクスまで徒歩で帰ることを強いられた。僕の汽車(le train du chemin de fer)の時刻表は間違っており、それでも僕は夕食のために家に居なければならなかったのだ。結局、僕は一時間遅刻してしまった[3]。

なお、既に第1節「セザンヌと蒸気鉄道(1)――19世紀における視覚の変容」で見たように、セザンヌはこのアルク渓谷の鉄道橋を通過する時に車窓から眺めたサント・ヴィクトワール山を、同路線の開通からわずか半年後の1878年4月14日に「何と美しいモティーフだろう」と賛美している。そして、正にこの1878年以後にこれらのサント・ヴィクトワール山の連作が開始されている。

つまり、サント・ヴィクトワール山の連作に取り組む契機となった車窓風景をもたらす鉄道橋を、この連作の画面の重要な構成要素としている以上、セザンヌの蒸気鉄道への関心は意識的かつ持続的であると判断できる。

ちなみに、セザンヌの父ルイ=オーギュストは、1862年にエクス=マルセイユ線の敷設を検討するエクスの委員会の委員に任命されている。従って、この鉄道橋はセザンヌ親子二代にわたって縁が深い[4]。

図33 モンブリアンから眺めたサント・ヴィクトワール山とアルク渓谷の鉄道橋

(2006年8月24日筆者撮影)

図34 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と大松》1886-87年

図35 ポール・セザンヌ《アルク渓谷》1885年頃

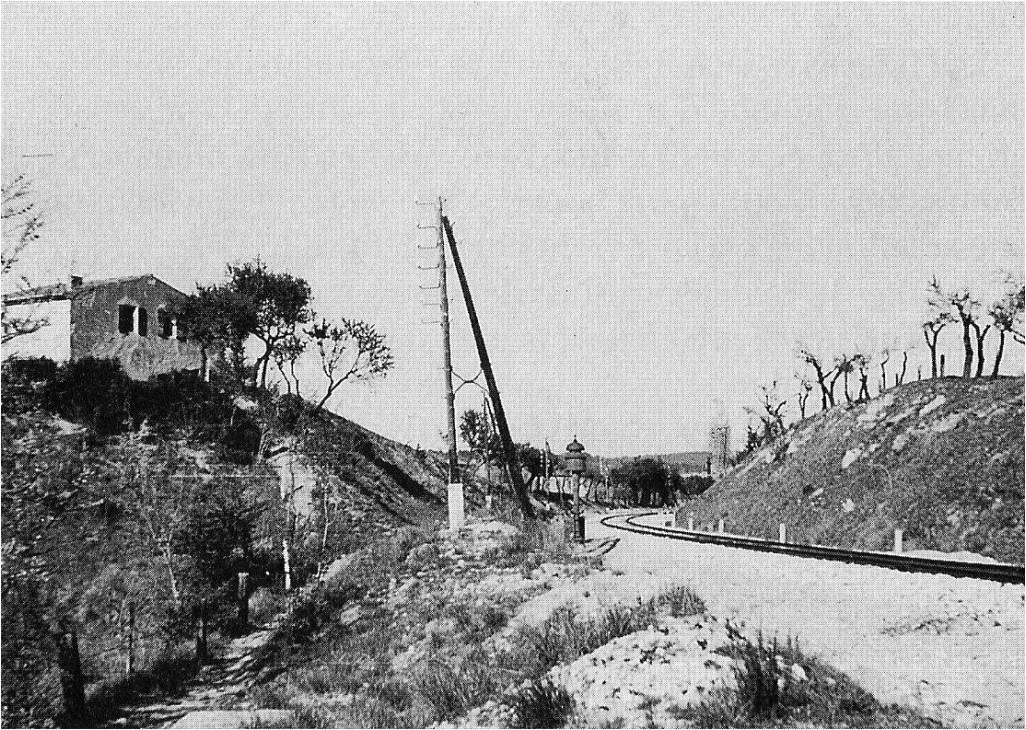

付言すれば、セザンヌがこれらの絵画を描いた場所は、エクス=ロニャック線の線路が眼下に走る崖の上である(図36・図37)。従って、セザンヌがこれらの作品を写生している時に足下を爆走する蒸気機関車の轟音をしばしば耳にしていた蓋然性は極めて高い。

いずれにしても、《サント・ヴィクトワール山と大松》(図22)の画面中には、エクス=マルセイユ線とエクス=ロニャック線の二つの鉄道路線が走っている。従って、この作品が単なる牧歌的な自然風景ではなく、分かる人にだけ分かる形で蒸気鉄道を秘かな主題としていることは間違いない(図38)。

図36 モンブリアンから眺めたサント・ヴィクトワール山とエクス=ロニャック路線の線路

(2006年8月24日筆者撮影)

図37 モンブリアンから眺めたサント・ヴィクトワール山とエクス=ロニャック路線の線路

(2006年8月25日筆者撮影)

図38 図22の分析図

驚くべきことに、セザンヌは、エクス=マルセイユ線の汽車のみならず電車さえ愛用している。実際に、1903年6月28日に電化されたこの鉄道路線の電車に[5]、1905年3月末にセザンヌと一緒に乗車したエミール・ベルナールは、「回想のセザンヌ」(1907年)で、セザンヌの寛いだ様子を次のように記録している。

セザンヌは食事が済むと、御者に帰るように指示された。というのも、突然マルセイユへ行き、「私の家族の残り」に会うことを決められたからである。私達は、電車(le tramway)へ向かい、車内で2時間、酷暑の中を陽気に歓談した。私は、セザンヌの喜びに満ちた表情や、顔色の良さや、打ち解けた気さくさに魅了された[6]。

これらの事実から、既にセザンヌの日常生活には、近代的な蒸気鉄道はもちろん電気鉄道さえ定着していたことが分かる。だからこそ、セザンヌは、近代生活の画家として、そうした日常的に親しんでいた、切通し、信号機、線路、鉄道橋、蒸気機関車等の鉄道画題を精力的に描いたのだと考えられる。より正確に言えば、セザンヌは、自然愛好の画家であると共に近代生活の画家だからこそ、「前近代と近代の対比」を大いなる情熱を持って表現したのである。

註

[1] Camille Pissarro, Lettres à son fils Lucien, présentées avec l’assistance de Lucien Pissarro par John Rewald, Paris: Albin Michel, 1950, p.396.

[2] See Wikia (http://trains.wikia.com/wiki/Aix-en-Provence) (Last retrieved on September 1, 2011)

[3] Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris: Bernard Grasset, 1937; nouvelle édition révisée et augmentée, Paris: Bernard Grasset, 1978, p. 164.

[4] See Société Cezanne (1862 | Société Cezanne) (Last retrieved on June 1, 2025)

[5] Marcel Provence, Le Cours Mirabeau: trois siecles d’histoire 1651-1951, Aix-en-Provence, 1976, p. 82.

[6] Emile Bernard, “Souvenirs sur Paul Cézanne” (1907), in Conversations avec Cézanne, edition critique présentée par P. M. Doran, Paris, 1978, p. 77.

Fig. 2 is quoted from exh. cat., Cézanne in Provence, Washington: National Gallery of Art, 2006.

Fig. 13 and Fig. 15 are quoted from John Rewald, The Paintings of Paul Cézanne: A Catalogue Raisonné, vol. I, New York: Harry N. Abrams, 1996.

Fig. 20 is quoted from John Rewald, Cezanne: A Biography, New York: Harry N. Abrams, 1986.

Fig. 39 is quoted from Société Cezanne (Cezanne sur la colline de la Constance – Valcros) (Last retrieved on June 1, 2025)

■ 秋丸知貴『セザンヌと蒸気鉄道』

セザンヌと蒸気鉄道(1)――19世紀における視覚の変容

セザンヌと蒸気鉄道(2)――フランス印象派の最初の鉄道絵画

セザンヌと蒸気鉄道(3)――エクス・アン・プロヴァンスの鉄道画題

セザンヌと蒸気鉄道(4)――メダン、ポントワーズ、ガルダンヌ、エスタックの鉄道画題

セザンヌと蒸気鉄道(5)――造形表現の様式分析

セザンヌと蒸気鉄道(6)――画題から造形への影響

セザンヌと蒸気鉄道(7)――感覚の実現とは何か?

■ Tomoki Akimaru Cézanne and the Railway

Cézanne and the Railway (1): A Transformation of Visual Perception in the 19th Century

Cézanne and the Railway (2): The Earliest Railway Painting Among the French Impressionists

Cézanne and the Railway (3): His Railway Subject in Aix-en-Provence

Cézanne and the Railway (4): His Railway Subject in Médan, Pontoise, Gardanne, and L’Estaque

Cézanne and the Railway (5): A Style Anlysis of His Form

Cézanne and the Railway (6): The Influence from Subject to Form

Cézanne and the Railway (7): What is the Realization of Sensations?