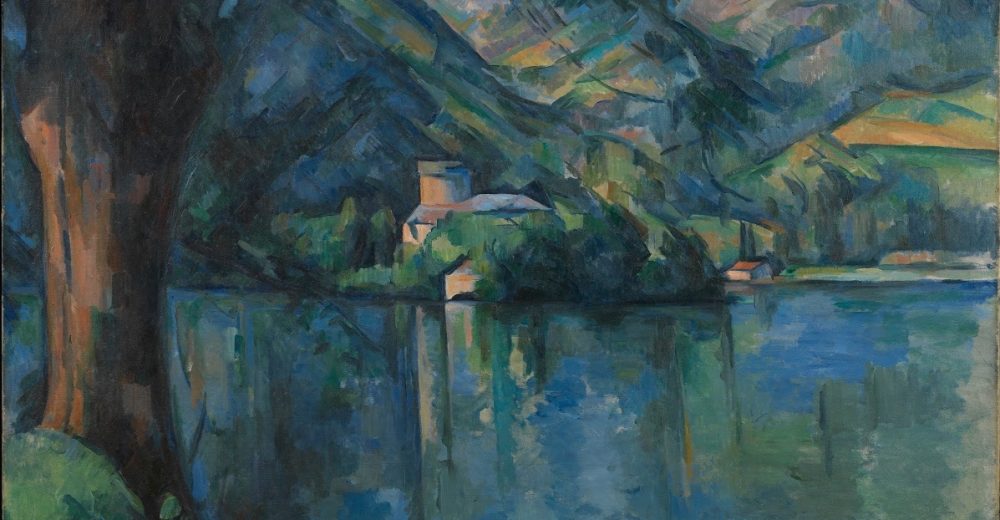

図1 ポール・セザンヌ《アヌシー湖》1896年

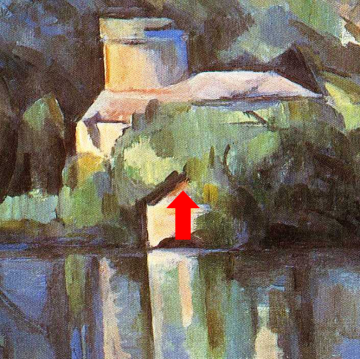

図1 部分拡大図

ポール・セザンヌの造形表現は、蒸気鉄道にどのような影響を受けているのだろうか。本節では、セザンヌの絵画造形を様式分析しよう。

まず、《アヌシー湖》(1896年)(図1)では、画面中央の遠景の建物の手前の屋根の頂点に一つの小さな赤い点が描かれている。この構図の中心点から前景に近づくにつれて筆致は粗くなり、最も近い画面左側の樹木は筆使いが大振りになっている。また、前景の足元は曖昧で、鑑賞者は空中からこの風景を眺めているように見える。

こうした、遠景から近景に近づくにつれて対象が横向きの動きを感じさせ、前景が消失して足が地面から浮いているような感覚は、走行する汽車の車窓風景とよく似ている。

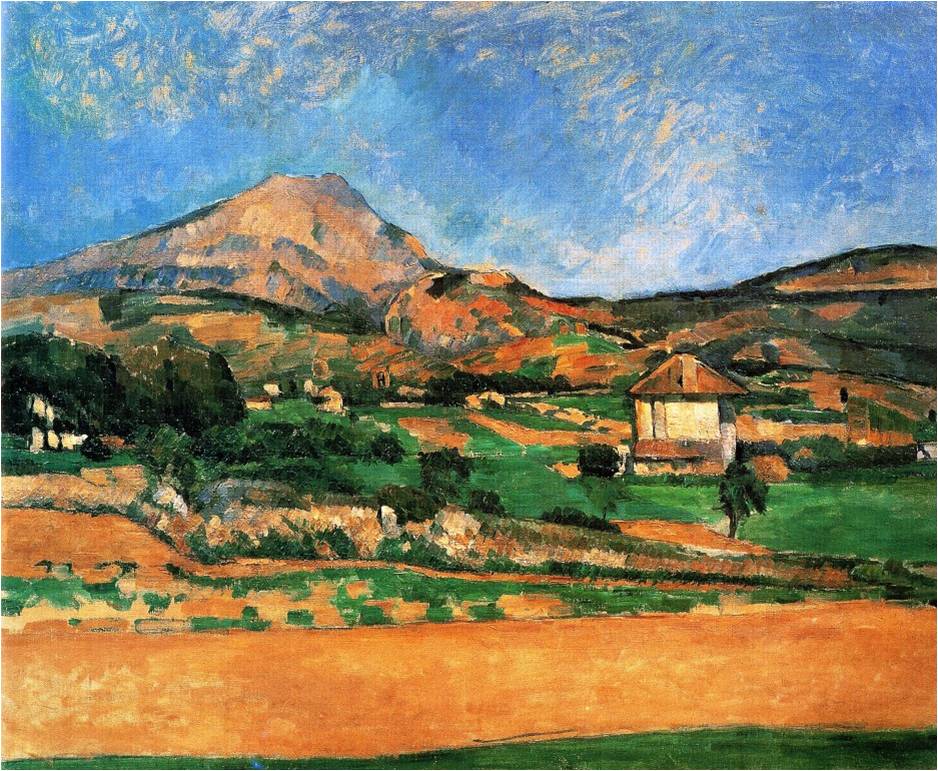

図2 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と大松》1887年頃

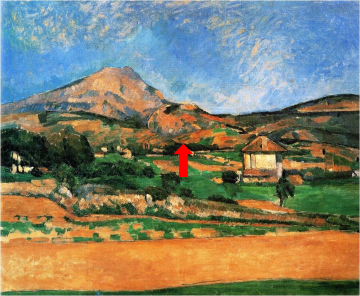

図2 部分拡大図

また、《サント・ヴィクトワール山と大松》(1887年頃)(図2)では、画面中央の遠景のサント・ヴィクトワール山の中腹に一つの小さな黒い点が描かれている。この作品でも、この構図の中心点から前景に近づくにつれて筆致が粗くなり、最も近い画面左側の樹木や画面右上の枝葉は筆使いが大振りになっている。また、前景の足元は不明瞭で、鑑賞者は宙に浮いてこの風景を眺めているように思える。さらに、画面左側の樹幹と枝葉は横から見られているようにも下から見上げられているようにも見える。

こうした、遠景から近景に近づくにつれて対象が左右への動きを感じさせ、前景が消失して足が地面から離れているような感覚や、視角が上下に揺れ動くような感覚は、やはり走行する汽車の車窓風景とよく似ている。

図3 ポール・セザンヌ《ヴァルクロ街道から眺めたサント・ヴィクトワール山》1878-79年

図3 図解

図4 図3の現場写真

(2006年8月24日筆者撮影)

さらに、《ヴァルクロ街道から眺めたサント・ヴィクトワール山》(1878-79年)(図3)でも、画面中央の地平線上の遠景に一つの小さな赤い点が描かれている(図4)。この作品では、この構図の中心点から前景に近づくにつれて、筆触は水平方向への反復が強調され、特に画面右側の中景の小屋は右側に筆触が反復されることで左側に動いているように見える。また、より前景に近づくにつれて、水平に反復される筆触は画面の左右を結ぶ水平な稜線に転じている。そのため、前景の足元は不明確で、鑑賞者は宙に浮かびながらこの風景を眺めているように見える。

こうした、画面全体で水平な稜線が目立ち、遠景から近景に近づくにつれて対象が水平方向への動きを感じさせ、前景が消失して足が地面から浮遊しているような感覚も、やはり走行する汽車の車窓風景とよく似ている。

なお、走行時にサント・ヴィクトワール山が姿を見せるエクス=マルセイユ線は、1877年10月15日に開通している(図5)。その約半年後、セザンヌは1878年4月14日付のエミール・ベルナール宛の手紙で、この路線を疾走する汽車の車窓から眺めたサント・ヴィクトワール山を次のように賛美している。

蒸気鉄道でアレクシ邸の傍を通過する時、東の方角に目の眩むようなモティーフが展開する。サント・ヴィクトワール山と、ボールクイユに聳える岩山だ。僕は、「何と美しいモティーフだろう」と言った(1)。

セザンヌが、故郷エクスのサント・ヴィクトワール山の連作に取り組んだのは正にこの1878年以降であり、その最初期の作品の一つが《ヴァルクロ街道から眺めたサント・ヴィクトワール山》(1878-79年)(図3)である。この時、実にセザンヌは39歳であった。生まれ故郷で中年になるまでほとんど描かなかった対象を突然連作している以上、セザンヌのサント・ヴィクトワール山連作は、開通されたばかりのこの鉄道路線の車窓風景に触発されて開始された蓋然性が極めて高い。

図5 アルク渓谷の鉄道橋の通過時に眺めたサント・ヴィクトワール山

(2006年8月26日筆者撮影)

このように、セザンヌの絵画造形の様式的特徴は、鉄道乗車中の視覚の特徴と類似している。

事実、走行する汽車の車窓では、風景が左右に流れると共に、対象は遠景から近景に近づくにつれて横向きの動きが早くなり、歪曲化し、点描化し、消滅する。その結果、一番手前の前景は消失し、空中を滑走するような浮遊感を覚える。そして、土地の高低により視角も上下する(2)。

こうした蒸気鉄道による視覚の変容は、19世紀後半に近代技術の発達が人類にもたらした新しい現実である。そうした画期的でありながら日常的であるために誰もが見過ごしがちな変化に、セザンヌは視覚的感受性が人一倍鋭かったからこそ敏感に反応できたと考えられる。

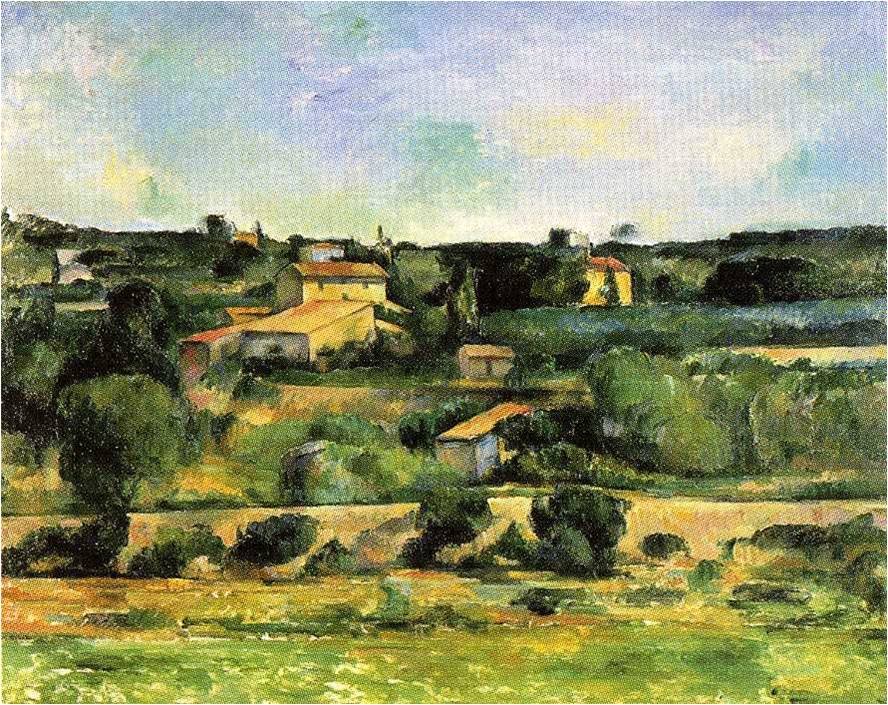

図6 ポール・セザンヌ《ベルヴュの平原の中で》1885-88年

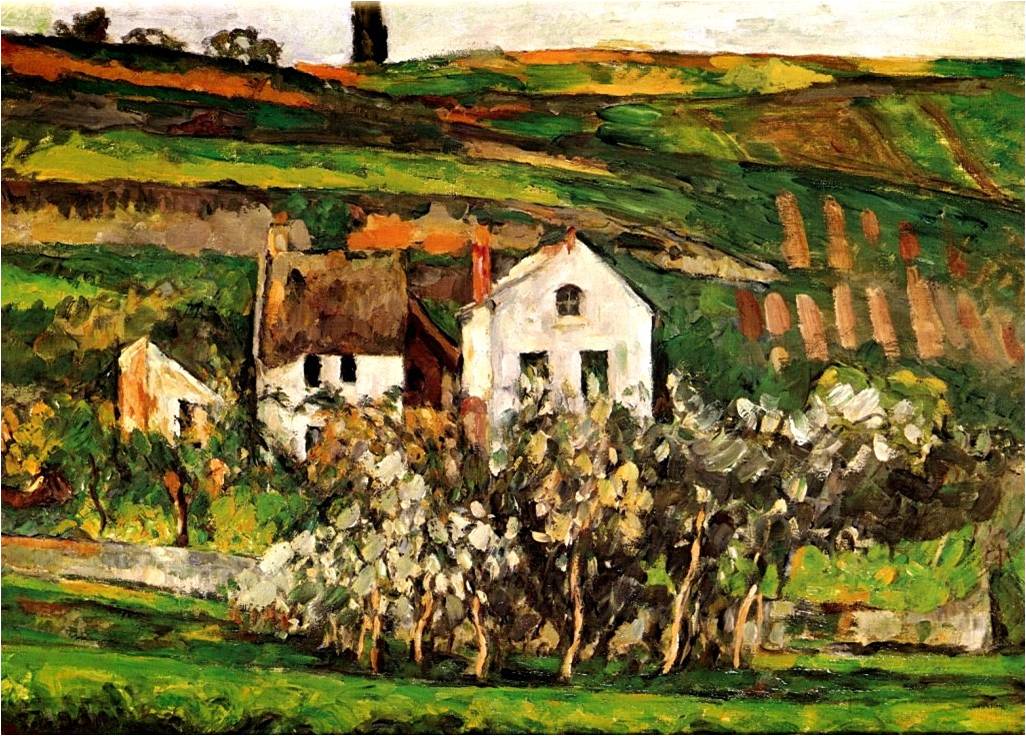

図7 ポール・セザンヌ《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》1873-74年

事実、セザンヌの絵画では、筆触が左右に反復されたり水平な稜線が重ねられることで画面に横向きの動きが感じられることが多い。また、前景の足元がおぼつかず、鑑賞者が宙に浮いているように感じられることも多い。

例えば、《ベルヴュの平原の中で》(1885-88年)(図6)では、画面全体で水平方向の稜線が強調されている。また、前景は横長の大きな余白が空くことで足元が断ち切られ、鑑賞者は空中からこの風景を眺めているように見える。

また、《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》(1873-74年)(図7)でも、画面全体で水平方向に稜線が強調され筆触が反復されている。特に、前景の家並は右側に筆触が反復されることで横方向に移動しているように感受され、樹木も歪曲化し、点描化し、消滅しているように見える。また、前景は水平な稜線により断ち切られることで足元が不分明になり、鑑賞者は身体を持たずにこの風景を眺めているようである。

おそらく、セザンヌの絵画の中でも特にこの二つの作品は、鉄道乗車中の車窓風景を想起させずにはおかないだろう。

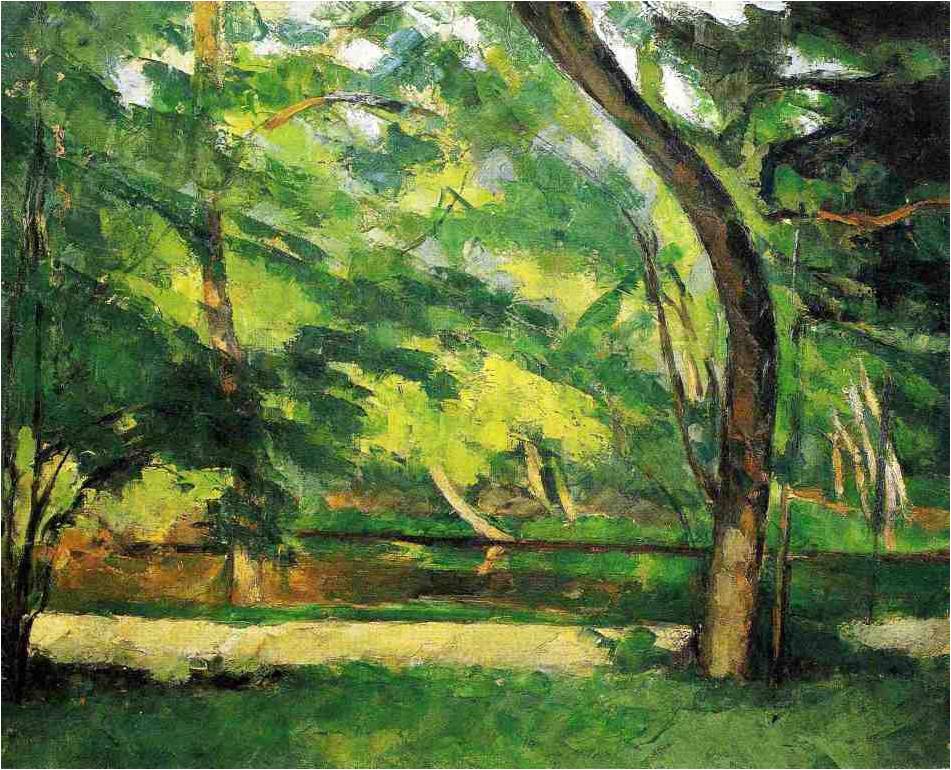

図8 ポール・セザンヌ《オスニーの姉妹池、ポントワーズ近郊》1877年

図9 ポール・セザンヌ《風景》1867年頃

図10 ポール・セザンヌ《ガルダンヌ(水平な眺め)》1885年頃

図11 ポール・セザンヌ《ジャ・ド・ブッファンの家と納屋》1887年頃

さらに、セザンヌの絵画では、対象が横向きに傾いたり歪んだりすることも多い。

実際に、《オスニーの姉妹池、ポントワーズ近郊》(1877年)(図8)では、画面右側の近景の樹木は輪郭がブレつつ左右に大きく湾曲しているように見える。また、画面下側の水面や土手で水平方向の稜線が強調され、前景が曖昧なので鑑賞者の足元は不安定に感じられる。

また、《風景》(1867年頃)(図9)でも、画面左右の近景の樹木は相互に点描化し、ほとんど高速で溶け合っているように見える。また、画面の下半分は水平な並行線の連なりと化し、前景が消失しているので鑑賞者は完全に宙に浮いているように思える。

さらに、《ガルダンヌ(水平な眺め)》(1885年頃)(図10)では、画面全体で建物は大きく左側に傾斜しているように見える。そして、遠景や近景で水平方向の稜線が強調され、前景が不明瞭なので鑑賞者の足元も揺らいでいるように感じられる。

そして、《ジャ・ド・ブッファンの家と納屋》(1887年頃)(図11)でも、画面全体で建物は大きく左側に傾斜しているように見える。そして、遠景や近景で水平方向の稜線が強調され、前景が不明確なので鑑賞者の足元も動揺しているように感じられる。

これらは通常の視覚としては異常であるが、走る鉄道列車から眺めた世界がこのように揺れ動いて見える経験をしたことはきっと誰にでもあるはずである。

図12 ポール・セザンヌ《カードで遊ぶ男達》1896年

図13 ポール・セザンヌ《リンゴとオレンジ》1899年頃

これに加えて、鉄道乗車中は、車体が揺れ動くために乗客の視点も揺れ動く。また、列車が高速で直線運動をしているために乗客の視覚も抽象化され、対象は量塊として把握される。そうした世界が揺れ動き、対象が抽象化される傾向は、セザンヌの室内画にも見出せる。

例えば、《カードで遊ぶ男達》(1896年)(図12)では、画面右側が浮き上がり、カード遊びをする男達やテーブルは左側に傾いているように見える。また、ここでは左右の男性の帽子と中央の瓶が、それぞれ左から円筒体、円錐体、球体を示唆している。

これに関連して、セザンヌは1904年4月15日付のエミール・ベルナール宛の手紙で、対象の抽象化について次のように説いている。

自然を、円筒体、球体、円錐体によって扱い、全てを遠近法の中に置きなさい。つまり、一つの面である、一つの対象のそれぞれの側面が、一つの中心点に向かっていくようにしなさい(3)。

そして、《リンゴとオレンジ》(1899年頃)(図13)でも、テーヴルが左側に傾いているためにその上の果物や器物は今にもこぼれ落ちそうに見える。ここでは、テーヴルの上の果物や器物は横から見られているのに対し、テーブルは上から見下ろされているように思える。

こうした、世界が揺れ動いたり、形体が抽象化や歪曲化をされたり、視角が複数化したりする感覚は、やはり疾走中の汽車の車内風景とよく似ている。

なお、《カードで遊ぶ男達》(図12)にも《リンゴとオレンジ》(図13)にも構図の中心点が描かれている。つまり、《カードで遊ぶ男達》(図12)では、画面中央の瓶の光の反射の下に小さな白い点がある。また、《リンゴとオレンジ》(図13)でも、画面中央のリンゴの蔕に小さな赤い点がある。風景画の場合と同様に、セザンヌは室内画でもこうした構図の中心点に意識の焦点を合わせ、鉄道乗車中の世界が揺動する感覚を想起していたと推定できる。

もちろん、セザンヌはただ単に鉄道乗車中の風景や室内をそのまま描いたのではない。この場合、むしろ鉄道列車から降りた後に、自らが経験した蒸気鉄道による視覚の変容を自然風景に適用して描き出している点が重要である。なぜならば、それだけ蒸気鉄道により変容された視覚が内面化され絵画として表現されているからである。結論として、19世紀後半にセザンヌが生み出した新しい造形表現は、こうした同時期に発達した蒸気鉄道によりもたらされた新しい視覚の影響という観点から一つの光を当てることができるだろう。

註

(1)Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris, 1937; nouvelle édition révisée et augmentée, Paris, 1978, p. 165.

(2)Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, München, 1977; Frankfurt am Main, 2004.

(3)Cézanne, op. cit., p. 300.

■ 秋丸知貴『セザンヌと蒸気鉄道』

セザンヌと蒸気鉄道(1)――19世紀における視覚の変容

セザンヌと蒸気鉄道(2)――フランス印象派の最初の鉄道絵画

セザンヌと蒸気鉄道(3)――エクス・アン・プロヴァンスの鉄道画題

セザンヌと蒸気鉄道(4)――メダン、ポントワーズ、ガルダンヌ、エスタックの鉄道画題

セザンヌと蒸気鉄道(5)――造形表現の様式分析

セザンヌと蒸気鉄道(6)――画題から造形への影響

セザンヌと蒸気鉄道(7)――感覚の実現とは何か?

■ Tomoki Akimaru Cézanne and the Railway

Cézanne and the Railway (1): A Transformation of Visual Perception in the 19th Century

Cézanne and the Railway (2): The Earliest Railway Painting Among the French Impressionists

Cézanne and the Railway (3): His Railway Subject in Aix-en-Provence

Cézanne and the Railway (4): His Railway Subject in Médan, Pontoise, Gardanne, and L’Estaque

Cézanne and the Railway (5): A Style Anlysis of His Form

Cézanne and the Railway (6): The Influence from Subject to Form

Cézanne and the Railway (7): What is the Realization of Sensations?