大阪府立江之子島芸術創造センター(enoco)

「大阪・関西万博デザイン展」

会期:2025年10月1日~10月19日

会場:大阪府立江之子島芸術創造センター(enoco)

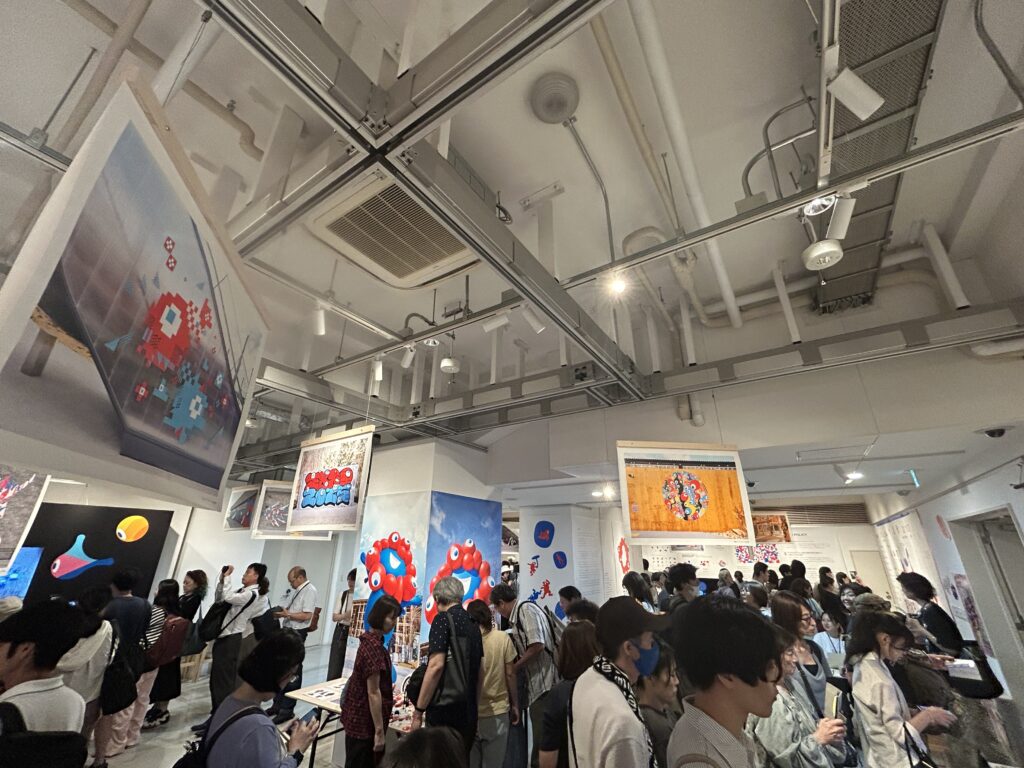

2025年10月1日から10月19日まで、大阪府立江之子島芸術創造センター(enoco)で「大阪・関西万博デザイン展」が開催されていた。万博の閉幕日である10月13日を挟んで、約2週間にわたる展覧会であった。会場外のパビリオンと言われ、膨大な人がおしかけた。10月に入ると万博の人気が沸騰しており、予約がほとんど取れなくなっていたのだ。enocoは、万博会場のある夢洲駅と、大阪メトロ中央線で直結した阿波座駅が最寄り駅で、交通の便がよかったということもあるだろう。ただし、enocoは、大阪の人々にとってもあまり知られた施設ではなく、近隣にも行く場所があまりないことから初めて訪れた人も多かったことだろう。

会場風景

閉幕後は、「万博ロス」と言われる現象が起き、万博の名残を惜しむ人々が、万博のことを振り返えられる展覧会として、さらに観客が殺到する。人気パビリオンのように2時間待ちになったり、ついには阿波座駅から開館前に人々の列ができたりしてしまい、整理券が配布されるようになった。

なぜそこまでの人気になったのか?

開幕まで、開幕後もしばらく万博は大きな逆風にあった。コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻などの要因によって、物価が上がり、建設費が高騰する。そもそもコロナ禍が続いた場合、人々が密集するという万博の構造自体が感染を拡大する要因となる。あるいは、夢洲がもともと廃棄物の処理場からなる人工島で地盤が柔らかったこともあり、敷地の整備に予想以上にお金がかかった。また、地下鉄を延伸するといったインフラ整備は、その後に計画されている統合型リゾート (IR)の建設を見越したものであるなど、いくつもの反対理由はあっただろう。さらに、19世紀から始まる万博というイベント自体、インターネットとスマートフォンで世界中とつながる21世紀において、そもそも必要なのか、という根本的な疑問も多かった。

開幕後も様々な問題が発生したが、それ以上に万博の体験が他では得難いものとして、SNSを中心にポジティブな発信が増えるようになった。「SNS時代の万博」「SNS万博」と称され、SNSが主導する形で機運が醸成された初めての万博となったかもしれない。そして、特に印象的なパビリオンの解説、予約しにくいパビリオンの攻略法、独自のマップ、予約状況を一目で見られるサイトなど、SNSでは万博をめぐる大量の情報が溢れた。次第に、爆発的な人気となっていく公式キャラクター「ミャクミャク」や、「デザインシステム」から派生した「こみゃく」の二次創作など、観客の参加や創造性を喚起していった。

そのようなSNSを起点とする観客参加型の万博となったのは、東京オリンピックで汚職事件が起きたこともあり、広報や運営にノウハウを持つ大手広告代理店が深く参加できなくなったということも背景にある。万博開幕前の宣伝では、「ミャクミャク」だけが登場し、いったいどのようなパビリオンが建てられるのか、どのようなイベントがあるのかほとんどの人々は認識していなかった。マスメディアで特集されることは、予算が超過していたり、パビリオンが間に合わないといったネガティブな情報ばかりで、期待させるような内容がほとんど伝えられていなかったのである。

協会の発信もほとんどないため、国民の不満は、会場デザインのプロデューサーであった藤本壮介に向けられることになり、多くの非難、罵詈雑言ともいえるメンションが藤本のX(旧Twitter)にされるようになる。藤本は孤軍奮闘といってもよい状態で、事実ではないことを正し、万博の意義、《大屋根リング》の意味について自身の言葉で語るようになる。その風向きも開幕して、《大屋根リング》の壮大な仕掛けを人々が体感することによって大きく変わっていく。徐々に藤本へのメンションも、非難から賞賛の量が増加していった。テレビや様々なネットメディアに出演しているメディアアーティスト、落合陽一は別格として、その次に発信力をもったのは、大阪・関西万博の「デザインシステム」を担当した引地耕太である。

今回の大阪・関西万博では「デザインシステム」が採用された。前回のドバイ万博でそのようなものが採用されたのか知らないのだが、少なくとも日本の万博では初めてのことだろう。一般の人には馴染みのない「デザインシステム」とは、主にIT業界から生まれた考え方で、アプリケーションやウェブサイトのような動的なシステムのユーザーインターフェースをつくる際、複数の開発者やデザイナーが参加するため、一貫したブランド認知や経験させるための共通のプロトコルとして提唱されたものだ。それはデザインのポリシーやガイドラインだけではなく、実際に使うライブラリ、さらには開発チームの組織の在り方にまで及ぶこともある。

デザインシステム「WORLD」の展示

1970年の大阪万博においてもデザイン方針や色彩方針、あるいはピクトグラムは定められている。しかし、デジタル化が進み、ウェブサイトやアプリケーションを含めたソフトウェアやデザインの展開シーンが増加したため、「デザインシステム」が必要となったといえるだろう。考案者である引地耕太も、デザイナーからスタートし、ウェブサイトを含めた「デザインシステム」のディレクターとして活動していた。

引地も最初は、フォロワーが数百人単位であったが、自身の考えた「デザインシステム」の解説をXでしていると、藤本壮介がリポストすることもあって、どんどんフォロワーが増えていき、最初の頃はネガティブなメンションもどんどんついてくるため、戸惑っていたという。しかし開幕後、万博の評価が好転し、自身の言葉で丁寧に語る引地の言葉も多く人が共有することになった。

私が引地の「デザインシステム」の中で関心したのは、新たな配色の設計である。引地はロゴから「デザインシステム」を作成するにあたり、赤と青という彩度の強い対比的な色の緩衝となり、つなぐ色として灰色を使っている。自然な使い方なので、気付かなかったという人もいるかもしれない。通常、補色とまではいかないまでも赤と青のような色相環の反対側にある鮮やかな色を並置すると「対比」という知覚現象が起き、チカチカした光沢感を持つ。まさに、公式ロゴマークは、その対比の現象を効果的に使ことで、脈打つような命を表現したものだ。「踊るハート」と言われる著名な錯視では、青い地にハートマークの図を入れることで、図をゆらすととハートが躍るように見える。

しかしそのような錯視的な現象が起きる図を、そのまま様々な機能を持つデザインに使用すると落ち着いて見られないということになる。そこに灰色を入れることで、対比効果がやわらぐ。色彩調和論においても、印象派に多大な影響を与えたミシェル・E・シュヴルールは不調和な色の間に灰色を入れることで調和することを提唱しているし、近代の色彩システムにおいて標準となる色立体を考案したマンセルも色彩調和において色立体の中心にある灰色を重視している。

1970年の大阪万博ではナチュラルカラー、いわゆるコンクリートや鉄、木といった素材の色をそのまま使うよりも、鮮やかで人工的な色を使うことが推奨されたが、今回の万博は逆で《大屋根リング》をはじめ、木を中心として多くの素材の色が使用されていた。だから鮮やかな赤と青の組み合わせを、そのまま使うとかなり色相差と色相差が大きすぎて分離して見えたことだろう。

さらに引地は、後に「こみゃく」と言われる、赤と青、白の円によって構成された目玉のような「ID」と称した最小単位から始め、灰色を加え、細胞分裂をするように複合的になった「GROUP」、さらに「GROUP」を核として全面的に増殖した「WORLD」というデザインエレメントをつくった。それはそれぞれ「個のいのち」、「共同体」、「生態系」を表しているという。

さらに、「WORLD」の原形を「Inochi」とし、赤から黄色までの色相を使用した「Hikari」、黄緑から青までの色相を使用した「Noyama」、青緑から紫までの色相を使用した「Umi」といった、それぞれ光、野山、海の生態系を象徴的に表す配色パターンを考案した。それらを合わせると、色相環を網羅することになる。それぞれの配色はほとんど重ならず色相環を覆っている。原形の「Inochi」は、対比的な配色であるが、それ以外は隣接する色相で構成されている。まさにシュヴルールのいう「対比」の調和と「類似」の調和からなる色彩調和のパターンである。なかでも原形の「Inochi」に色相環の中心軸にあたる無彩色の灰色が入っていることが効いている。

これらのパターンは、様々なトリミングによって使用することが可能で、会場の中で海の方向に近いフラッグは「Umi」を使い、「静けさの森」に近いフラッグは「Noyama」を使うことで、会場デザインの環境と調和する形となった。

「CO-MYAKU Sign」の展示

会場でのデザイン展開

さらに、引地は株式会社人間と組み、フラッグや会場の壁面に描かれたビジュアルアートや「デザインシステム」を使用した3次元の遊具、さらに会場のサウンドスケープのクリエイティブ・ディレクターも担当した。会場のエントランスに置かれた「ミャクミャク」のいらっしゃいませ像だけではなく、「こみゃく」を使用したサインは会場の至るところに描かれた。特に東ゲート前にある「WELCOME」サインは、退場する際は「GOODBYE」に見えて話題になったが、それだけではなく、「残念石」を使用したトイレの近くでは、石を運ぶ「こみゃく」サインが描かれたり、遊び心がふんだんに盛り込まれている。

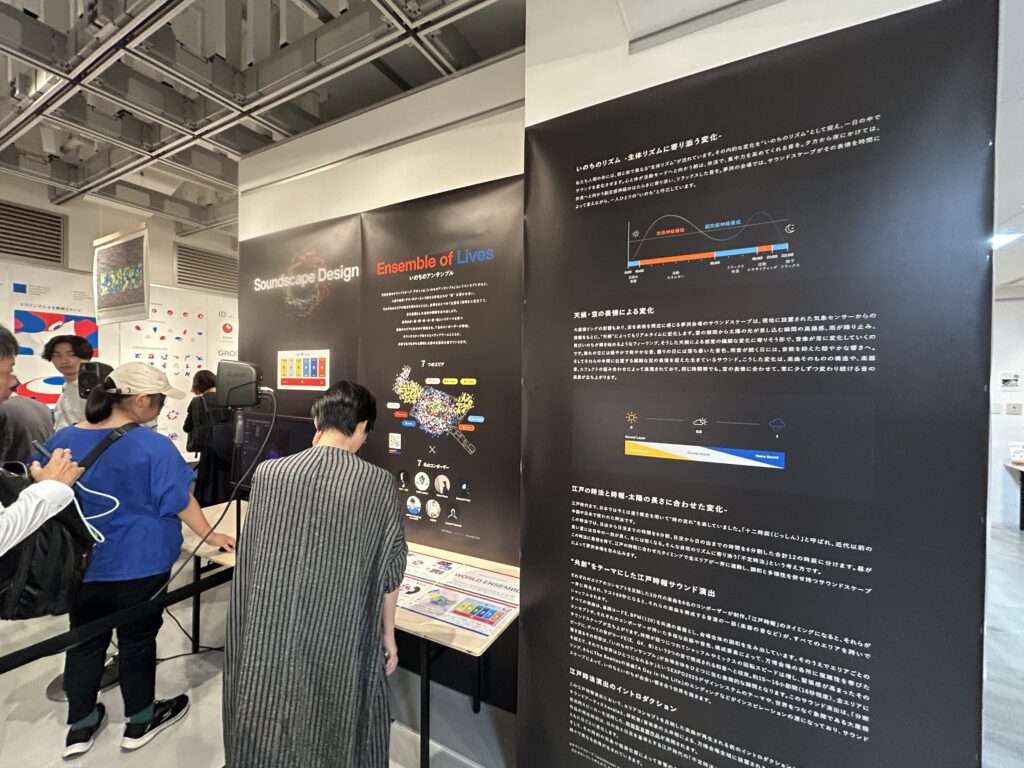

サウンドスケープ・デザインの展示

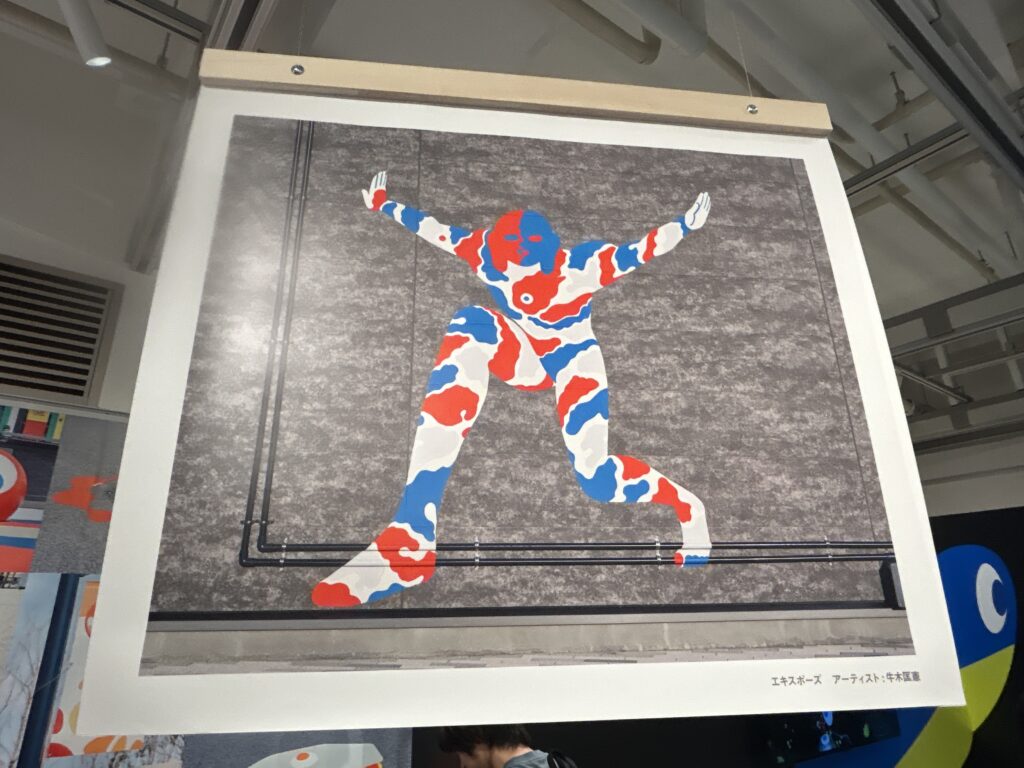

元々の要件は、「ワクワクドレッシング」つまり、期待を高める装飾、ということだったようだが、「デザインシステム」と連動した一貫した世界観として、共創をテーマにしたオープンデザインプロジェクト「EXPO WORLDs」を立ち上げた。そこに「デザインシステム」を展開させた「CO-MYAKU Sign」、開催年に合わせて25名ものビジュアルアーティストと共創した「Co-MYAKU’25」、フラッグ、立体サイン、遊具など様々な展開をしていった。

入場時や会場各地で聞こえているサウンドスケープも、evalaを含む7人の音楽家に依頼し、近代以降の均等な時間ではなく、江戸時代の時間制度「不定時法」に合わせて日の長さによって相対的に変化し、晴や雨、曇りといった気象条件を取得して、流す音楽をインタラクティブに変更するという仕掛けも行った。会場の中で、期待感や気分が高揚させられたのも、サウンドスケープによる効果も大きくあったことだろう。

「Co-MYAKU’25」の展示 Masanori Ushiki「エキスポーズ」

引地自身の仕事は、当初「デザインシステム」だけであったとのことだが、それが有効に使われていないということを人伝てに聞き、株式会社人間の花岡からの依頼もあって、会場ドレッシングのクリエイティブディレクターを引き受けたという。

自身が生み育てた子供の、嫁ぎ先での扱いが幸せな状態ではなく、不憫に思ったと冗談で言っていたが、「デザインシステム」の運用は、まだまだ難しく、やはり考案した本人がプレイヤーと運用しないと難しいという問題は確かにあっただろう。また、本来であれば「デザインシステム」などの発信も主催者側でやることなのかもしれないが、考案した引地自身が一番よく理解しており、言語化も長けていたこともあり、自らがエバンジェリストになっていった。それはクライアントとの対話だけで、コンシューマーに対して直接語ることがなかったデザイナーの仕事を大きく踏み出すことであったといえるが、公共の仕事、特に万博のような国家的規模を持つ仕事の場合、これからますます求められていくのではないか。

東京オリンピックでは、エンブレムがデザイン関係者だけの選定であり、盗作疑惑などのバッシングによって変更を余技なくされた。さらに、国立競技場においても、ザハ・ハディッドの設計は、施工費予が大幅に超過したり、選定基準の不透明さなどが指摘され、首相の判断でコンペが再実施されるなど、建築・デザインが社会からの信頼が大きく失われている状態にあった。それだけに藤本や引地らは国民からの声と直接対峙させざるをえなくなり、今回失敗すると国家規模のデザインは困難になるし、やりたいと思う建築家、デザイナーも現れなくなるという危機感もあったという。

本来であるならば、ウェブシステムも含めたデジタルも想定に入れた「デザインシステム」であったとのことだが、縦割り的な発注になっていたこともあり、そこまでは連動できなかった点は残念だったという。ただ、藤本壮介や株式会社人間、ランドスケープデザインを担当した忽那裕樹ら、クリエイター同士の横の連携はかなり実現されたという。

大量の二次創作作品

展覧会閉幕前まで増加した二次創作作品 写真提供:引地耕太

クリエイターの共創は、さらに予想以上の現象となって現れる。つまり、「こみゃく」をモチーフとした様々な二次創作者が生まれ、思い思いのグッズをつくったり、ファッションにしたり、コスプレをして会場に訪れるようになったのである。「OPEN DESIGN」を提唱し、二次創作のガイドラインも定められていたが、「こみゃく」という想定していなかったキャラクターが命名されていなければ、そこまでの盛り上がりはなかったかもしれない。会場ででも著作権の関係で難しかった二次創作の作品が、「奉納」という形で山のように自主的に膨れ上がっていった。デジタルやアナログと言った違いはあれど、結局創造を促すのは人であり、創造する主体も人なのであることの証左であろう。

プロモーション映像の展示

今回の展覧会では、ロゴマークや「デザインシステム」のデザインプロセスや「こみゃく」のサイン、サウンドスケープのシステム、プロモーション映像にいたるまで細かくデザインの裏側が展示されていた。それを熱心に眺めるのは、特にデザイン関係者だけではなく、多くの万博ファンであったといえる。デザイン展がここまでの反響を持つことはないので、まさに万博が変えたものは大きい。この展覧会も、京都のdddギャラリーで開催した展覧会の反響を受け、直前に会場と主催者、スポンサーを探し、引地や株式会社人間らが手弁当で作り上げたものだった。それだけ観客との直接的なコミュニケーションを重視したといえる。enocoの地下では、藤本壮介や忽那裕樹といった万博に参加したクリエイターや、外部のマーケッター、評論家等を招聘して、連日トークイベントを開催し、大阪・関西万博のデザインの意義を深めていった。

奇しくも今回の万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」であった。「いのち」が注目されたがデザインの万博でもあったのである。デザインは、これからどのように変わるのか。それは観客の創造性にも大きく左右されるだろう。建築家やデザイナー、アーティストといったクリエイターも私たちの社会の生態系に存在するものである。私たちが育てるものであるし、一緒に育つものであることが大きな教訓やレガシーとして残ったように思う。粘り強く丁寧な対話と創造性を喚起させる受け皿の設計こそが、これからのデザイナーにとって必要な能力であることは間違いない。しかし、私たちも共創のパートナーであり、良いコミュニケーションを築いていく必要がある。それが改めて感じられる展覧会であった。