【こけしとそろばん】

1978年、東京生まれのアーティスト・ハロシの個展「ABACO」をNANZUKA UNDERGROUNDで鑑賞しました。こけしとそろばんの珠をモチーフにした彫刻作品をたっぷりと堪能していて、昭和世代の筆者は自身の幼少期に思いを馳せました。

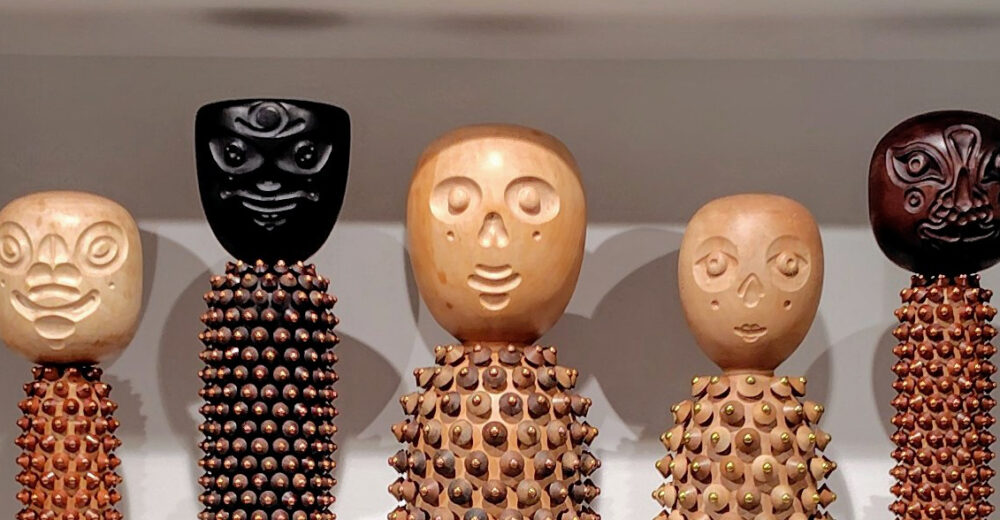

こけしとそろばんの珠とを利用したハロシの作品群

1960~1970年代の日本では、どんな小さな町でも、そろばん教室がありました。下手すると同じ町内で複数のそろばん教室が存在したものです。学校のカリキュラムの中にも、そろばんを使った計算が組み込まれており、児童一人ひとりが長細い袋に入れたそろばんを持ち歩いていたものです。

NHKのラジオでは「そろばん教室」(1960~97年)が放送され、「願いましては、●円なぁりー●円なぁりー●円なぁりー、ひいては●円なぁーり、加えて●円なぁーり、●円では?」という呪文のような問題文がいつも流れていました。あれ、お経を読む時と同じで、珠算の問題を読む時も、ちょっとした抑揚と調子を付けながら進めるんですよね。

子どもの頃の筆者は、そろばんの「●円なぁりー」を聞くのが何だかとても怖かったです。声が黒っぽく見えるんですよ。しかも、無表情なまま銃の引き金を引いてくるような怖さを珠算から感じてしまい、どこか敬遠していました。

そういったわけで筆者の場合、そろばんの魅力、奥深さはとうとう分からないままで終わってしまいました。授業でそろばんを使って計算する時は、そろばんの意味がまったく分からず、仕方ないので、頭の中で暗算して出た答えに合わせて、そろばんの珠の位置を整え、あたかもそろばんで計算したかのように糊塗していたのを覚えています。短い時間内で懸命に暗算をしたので、そういう意味では「そろばんのお陰で計算力が身に付いた」のかもしれませんが、最後の最後まで、そろばんのメカニズムを理解できないままでした。筆者の親しい友人も「私も市原とまったく同じことをして、授業中はごまかしていた」と告白してくれたので、実は、そろばん=ごまかし装置、だったのかもしれません。

昭和の日本では、どんな個人経営のお店でも大きな会社でもそろばんをフルに活用していました。筆者は、「そろばんを永久に理解できないまま、大人になってしまい、勤務先でそろばんを使って業務をすることになったら、どうしよう」と将来への不安を抱いていました。ところが、どうでしょうか。電卓が普及するにしたがって、そろばんは駆逐され、1980年代の後半ごろには、あれほど多くあった教室も激減しました。今では、そろばんを持っている子どもの姿を見ることはあまりありません。つまり、日本のあちこちに大量のそろばんが使われないまま眠っているわけです。

ごみとして捨てられる家電製品などの中に存在する有用な金属資源を鉱山に見立てた「都市鉱山」という言葉・概念があります。ハロシは、この概念を応用するかのように、都市内で眠る大量のそろばんの珠を自身の彫刻作品内に活かしたわけです。

そういえば、こけしも昭和の代名詞ですよね。友達の家を訪れ、居間の入り口にかかった珠のれんをわざと顔面全体で受け止めながらくぐり抜け、「こんにちはー」と友達のお母さんに挨拶します。友達の部屋に到達するまでに必ず目に飛び込んでくるのが、複数のこけしや鮭を口にくわえた真っ黒な熊の木彫りでした。

筆者は、ハロシの作品と向き合っていて、上記のような幼年時代のあれこれを鮮やかに思い出していました。そろばんの珠、のれんの珠、いずれも「珠」が昭和らしさを醸しているようです。ハロシは、現代社会で密やかに眠る「昭和レトロ鉱山」の中から、制作の素材を見つけており、とてもユニークです。

珠のれんを顔面でくぐる時の、木のひんやりとした冷たさ、「チャららららん、シャららららん、パチパチパチン」という軽やかな音響をハロシの作品によって50年ぶりに思い出しました。今、思い返せば、そろばん、というのも、音響、つまり“楽器”そのものですよね。あの、パチパチと珠が弾ける音響と呪文のような、お経のような問いかけは音楽そのものだと思います。

2025年を生きるミュージシャンの皆さん、そろばんを楽器として、ばんばんお使いになってみてはいかがでしょうか? 過去の「そろばん教室」問題文の音源をサンプリングして、切ったり貼ったりしてリミックスしても、かなりクールな音楽が作れそうですよね。インバウンドの方の前で披露すれば、めっちゃ受けそうな気がしました。トニー谷(1917~87年)の「さいざんす・マンボ」(1953年発表)をまずは徹底的に研究しましょう。楽器としてのそろばんの可能性を追求する余地はまだまだ大いにありそうです。

【絵画とタグ】

2000年、神奈川県生まれのアーティスト、YOZO KELENMI(外連味 葉蔵)の個展を「tHE GALLERY HARAJUKU」(キュレーション・米原康正)で先日拝見しました。

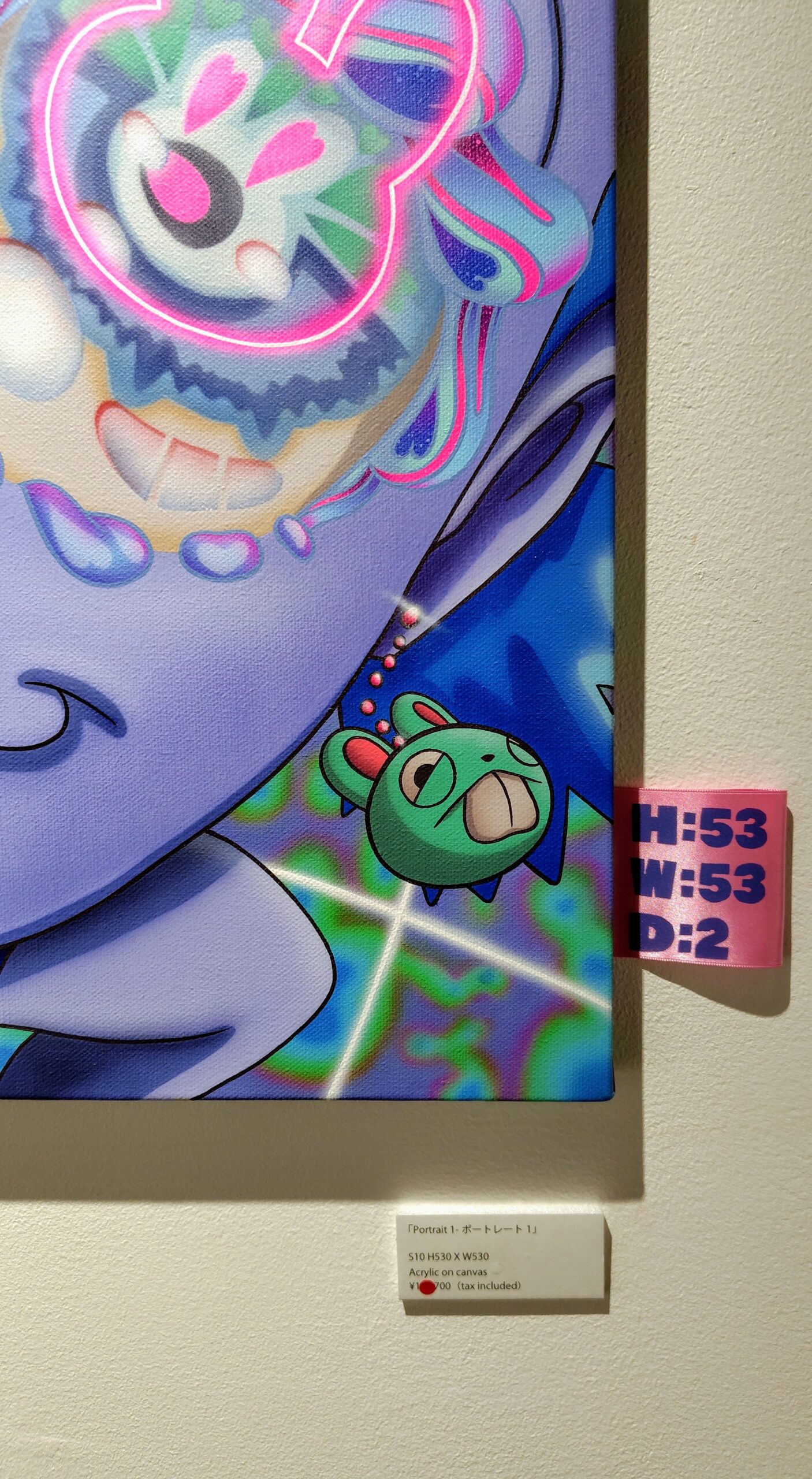

作品の右下隅にタグがついている。作品サイズをセンチで示しているのが面白い

作品の形式として、面白かった点を一つ指摘します。衣服の内側、最近では外側にも見かけるタグを絵画作品につけていた点です。衣服の場合、タグには繊維の組成(種類と割合)、洗濯の際の取り扱い方法、製造・輸入会社の社名・連絡先などが記載されています。

古着を購入する際は、タグを見ることでどのくらいのレベルの品物かが分かるので、掘り出し物を見つけようと頑張る際には、タグのチェックは欠かせない作業になります。タグが切り取られてしまった古着もありますので、その場合は、己の目を信じるしかありません。とはいえ、タグのない古着にはトレーサビリティ(追跡可能性)がほとんどないので、購入しないに越したことはないかもしれません。

外連味さんの場合、絵画作品の右下に衣服と同じようなタグをつけています。タグの中には、作品のサイズが記載されていました。縦、横、厚さがそれぞれ示されていたというわけです。今回、筆者が拝見した展示では、絵のサイズしか書かれておりませんでしたが、使った絵の具の種類、それぞれの割合、重さ、絵の具代、キャンバス代をすべて足し上げた金額(≒原価)、制作にかけた時間などの情報を記載しても面白いと思いました。

これはあくまで一般論ですが、絵画の値段が安すぎるような気がしているのです。絵の具の原価分と制作にかけた時間を考えてみてください。東京都が2025年10月3日に発効した最新の最低賃金(時給)は1226円です。さぁ、美術作家さんが例えばFサイズ(人物)で30号(910×727mm)の作品を描こうとしたとしましょう。

描く人によって速度は違いますが、100時間かけて制作したとしましょう。絵を描くことを、ある種の“労働”としてとらえ、最低賃金の1226円に100を掛けると何と12万2600円です。そこに絵の具代などの費用を足し上げると15~16万円になってしまいます。これがトータルの原価だとしたら、この30号の絵を商品として販売する際には、最低でも原価の2倍にあたる30~35万円程度の値付けをしないと作家さんはまったく食べられません。

しかも、通常は貸画廊などを借りて、個展を開きますよね。その場合、売り上げの50%(画廊によってはそれ以上の金額)は画廊に収めることになります。ということは、画家が手取りで30~35万円を手にするには60~70万円の値段で売れないといけないということになります。

しかしですよ、30号の肖像画が街の貸画廊に置かれていたとして、60~70万円という値段を付けてもほとんど誰も買ってくれないのが現状ですよね。まぁ、良くて21万円(税抜き)、下手すると15万円(同)程度でしょうか? ここから画廊に半額を支払うと、作家さんの手元に残るのは7~10万円になってしまいます。こんなに安い値段で売れたとしても、原価部分を回収することもできません。つまり、「絵では食えない」という状況が永遠に続いてしまうわけですね。

絵画を描くのは、労働ではない。絵画を描くというのは神聖な創造行為なのだから、安易に経済活動と結びつけるな、と叫ぶ方もいるとは思います。しかし、売っても売っても原価さえ回収できないのであれば、何かほかに仕事を持って、給与をもらって、その合間に制作するしかないでしょう。

仮に完全週休二日制の会社に勤めていると仮定した場合、平日勤務から帰宅し、深夜に創作する時間と休日、フルに創作する時間を足し上げたとすると、どんなに頑張っても1週間に20~25時間程度しか制作に充てられないはずです。この程度の時間を確保するのだって実に大変です。様々な野暮用もありますし、老親の介護なんかしていたら、制作時間は半分以下になるでしょう。

とすると、Fサイズ30号の絵に100時間かける作家さんが会社等で働きながら、1枚を描くのに約1か月はかかるということになります。いいですか、30号の絵が1か月に1枚だけですよ。個展を開き、ギャラリー内の空間を埋めるためには、これくらいの大きさの絵が最低でも10数枚は必要です。ということは、1~2年、制作に打ち込んでようやく個展が開催できるということです。それだけ努力して、絵が1枚でも売れるのか? ほとんどの場合は1枚も売れません。売れても1、2枚程度です。制作に膨大な時間とお金を費やし、そのリターンはゼロ、良くて10%以下です。これでは、アーティストとしての活動を続けるのは至難の業になります。

街の貸画廊で販売されている絵画は、いわば、プロパー商品(=正規価格)で売られてしかるべきなのに、販売の初めの時点から古着、中古商品なみの価格を提示させられていることになってしまいます。タグを切り取られた状態で、破格の安さで流通するTシャツのように、絵画も流通させられるわけです。

外連味さんの作品につけられたタグを見ていて、筆者は「作者の“労働”を搾取することが常態化した絵画という商品」の無慈悲さに思いを馳せました。同時に、外連味さん以外の作品にはタグがついていない現状を考えたとき、99%以上の絵画がぼろ布扱いで買いたたかれている今の日本の現状を恐ろしく思いました。外連味さんは、絵画に尊厳を取り戻そうとして、あえてタグをつけたのでしょうか? 外連味たっぷりな「外連味葉蔵」という名の作者だからこそ、タグをつけることが可能だったのかもしれません。

筆者は、外連味さんだけでなく、多くの画家の方が、あえてタグをつけることも必要なのではないかな、と思いました。絵を描く人が絵だけで食える社会は、いつ実現するのでしょうかね? まぁ、美術評論家だって、まさか美術評論だけで食えている方なんて皆無なので、絵描きさんと全く、同じですね。トホホ……。(2025年10月22日20時49分脱稿)

*「彩字記」は、街で出合う文字や色彩を市原尚士が採取し、描かれた形象、書かれた文字を記述しようとする試みです。不定期で掲載いたします。