【マスクはすごい】

東京のJR神田駅から西方に歩いて8~10分、そこに天理ギャラリーがあります。決して広いとは言えないスペースなのですが、選りすぐりの逸品が集まるので、ここの展示はいつも充実しています。「世界の仮面 名品選」と名付けられた展示にも、迫力いっぱいの仮面が集結しました。

本展では、天理参考館(奈良県天理市)が所蔵する世界各地の仮面約60点が「使用方法」の視点で分類・展示されています。仮面は変身の道具であって、自分とは違う別のものになったり、神々や精霊が住む「異世界」と交流したりすることが可能になるのです。

ンデムバ仮面

筆者の心に刺さった仮面をいくつかご紹介します。まずは、コンゴの「ンデムバ仮面」です。成人儀礼の終了を祝う儀礼で用いるそうです。新成人がこの仮面をかぶり、村民にお披露目するのですが、キャプションの次の文章を読んで、何とも言えないロマンを感じました。

この仮面をかぶっている間は、手に触れたものを全て自分の所有物にすることが許されるという。

ミダス王の場合は、触るものが皆、金になったせいで、飲み食いもできなくなってしまいましたが、ンデムバ仮面の場合は、金になるわけではありません。「自分の所有物」になるだけなので、飲み食いに困るわけではありません。ンデムバ仮面の方がよほど洗練されているのかもしれません。

オオアリクイの精霊面

ブラジルの「オオアリクイの精霊面」も強烈です。先住民カヤポの人々はオオアリクイの姿を模した精霊面を頭からスッポリかぶり、アリクイの動作をまねながら、集落の家々を一軒ずつ巡回し、各家族の幸福を祈願するのだとか。

精霊面の横に置かれた写真パネルを見て、驚きました。山形県上山市で毎年2月11日に行われる祭事「加勢鳥(かせどり)」の装束が写っていましたが、ブラジルの精霊面にそっくりなのです。そして、またまた、こんな深い言葉がパネルに記載されていました。

祈りを込めて街を練り歩くという類似性は、人間の発想の根底にある共通意識の存在を想起させる。

この精霊面をかぶったら、筆者だって、気分が高揚して神がかってしまう気がします。

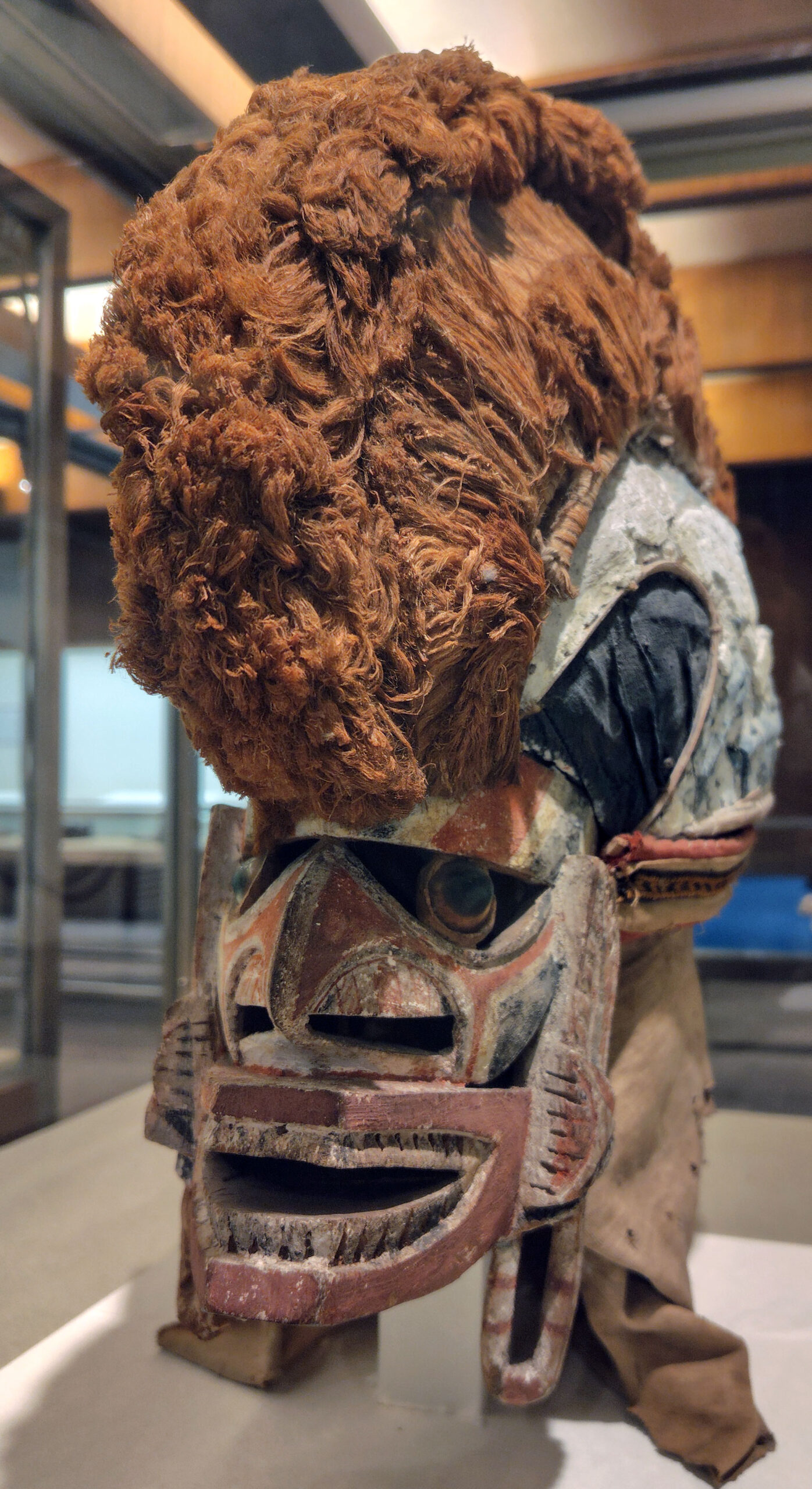

タタヌア型死霊仮面

続いて、パプアニューギニアの「タタヌア型死霊仮面」をご紹介しましょう。文字通り、死霊の姿が表現されているそうです。ガラスケースの向こう側からこちらをにらみつけているような迫力があり、気の弱い筆者は肝を冷やしました。側頭部の表面には石灰が塗ってあります。これは頭蓋骨を表現した造形と見られています。

ナーガ・ラクシャ仮面

最後にスリランカの「ナーガ・ラクシャ仮面」。頭部も耳も鎌首をもたげたナーガ(蛇神)がうじゃうじゃいて、蛇の苦手な方がこの仮面を見たら、卒倒しそうなド迫力です。目がかっと見ひらかれ、口からも長い舌が飛び出しているのが、恐怖をさらに倍加させます。

【マスクは怖い】

仮面はマスクです。マスクと言えば、コロナ禍の我が国でよく見られたものです。マスクで顔を覆って、人々は何に“変身”していたのでしょうか?

まず最初に筆者が冷静に指摘したいのは、厚生労働省はマスクを強制したことはなかったということです。「進撃の巨人」のパロディーのような「進撃の咳エチケット」というポスターを見てください。

-scaled.jpg)

厚生労働省が作成した「進撃の咳エチケット」ポスター

厚労省は、ここで①袖で口・鼻を覆う②ティッシュ・ハンカチで口・鼻を覆う③マスクを付けるーーの3つの選択肢を示し、「(この中から)好きなものを選べ」と言っているだけに過ぎません。絶対、必ず、常時マスクを着用せよなどとは一言も言っていないのです。まぁ、妥当な記述ですよね。要するに咳をする時に、飛沫が広がらないように押さえればいいだけの話ですから。

ところが、わが国では、マスクがどこでもかしこでも必須のアイテムになってしまいました。マスクを付けていない人間がどんな目にあったか、皆さんもご存じでしょう。飲食店を追い出され、美術館・博物館を追い出され、飛行機には原則、乗れず、本当に大変な目に遭ったのです。

人々がマスクを付けているかいないかを常に監視し、暴力を振るう自警団が跳梁跋扈した3~4年を日本は体験したのです。自警団とは、善良な庶民のことです。善良な庶民がウイルス怖さあまりに一致団結して、マスクを着用しない、したくない人間の自由、尊厳を全面的に奪ってもいいと考え、暴走したのです。

日本人は、「挙国一致」が大好きです。「全員プレー」「チームプレー」が大好きです。少数者の存在は決して認めず、「みんなで一緒に取り組む」こと以外の選択肢を与えようとはしません。反吐が出ます、このような国民性には。冷静な思考、批判的思考を許さず、「大同団結」します。「長い物には巻かれろ」式の人生態度で、とにかく損をしないように生きることだけを考えています。

要するに、マスクを付けている人=正常、つけていない人=異常ということに決めつけて、ウイルスへの恐怖を非着用者に暴力的に転嫁していただけです。何度でも言いますが、厚労省も強制などしていないマスクがなぜ、事実上の強制状態になってしまったのでしょうか?

天理ギャラリーのマスク(仮面)を着用したら、筆者でさえ、「神がかる」と先ほど申し上げました。およそ宗教心の薄い、筆者でさえです。つまり、医療用マスク(仮面)を着用したことで、日本人は神がかってしまったのだと思います。冷静な思考を失い、「みんな一緒=マスク着用」をお互いがお互いに強制し続けてしまったのです。日本的社会の大きな欠点・悪徳がここにはっきり表れています。天理ギャラリーのおどろおどろしいマスクよりもはるかに恐ろしいもの、それがほとんど全員がマスクを着用していた日本人の姿です。

筆者は、2020年から2023年までの3年間を中心に全国を徹底的に回り、美術館等のコロナ対応をフィールドワークしていました。東日本はダメでしたね、悪い意味でくそ真面目に「マスク着用」を強制してくる施設が多かったです。

マスクに対して、非常に冷静、かつ知的で洗練された対応をしていた美術館を参考までにいくつか挙げておきましょう。福岡市アジア美術館(福岡県)、国立国際美術館(大阪市)、尾道市立美術館(広島県)、奈良県立美術館、INAXライブミュージアム(愛知県)、神戸ゆかりの美術館(兵庫県)、静岡県立美術館などでしょうか。

愛知と静岡以外は、西日本中心のラインナップであることがお分かりになるでしょう。これらの施設は、やはり館長さんを始めとする施設スタッフが“大人”だったということでしょうね。どの施設もとてもまともでした。マスクを付けている人も付けていない人も快適に鑑賞ができるように、落ち着いた対応を取っていました。

全員で外敵(ウイルス)に立ち向かう上で、マスク非着用者という例外は絶対に認めないという硬直性が日本人の狂気の正体です。マスクを無批判的に着用することで、神がかった挙げ句、非着用者を攻撃してきた姿は、まさに常軌を逸しています。

コロナ禍の日本は戦時中と一緒だったのだと思います。あの重苦しい同調圧力が覆っていた日本の姿を筆者は永遠に忘れません。もう、皆さん、コロナ禍なんてなかったみたいな顔をしていますけども、そんなあなたに、あのことわざを贈ります。

地獄への道は善意で舗装されている

感染症対策をしよう、という善意が暴走すると、地獄が現出します。地獄とは、あのころの日本です。

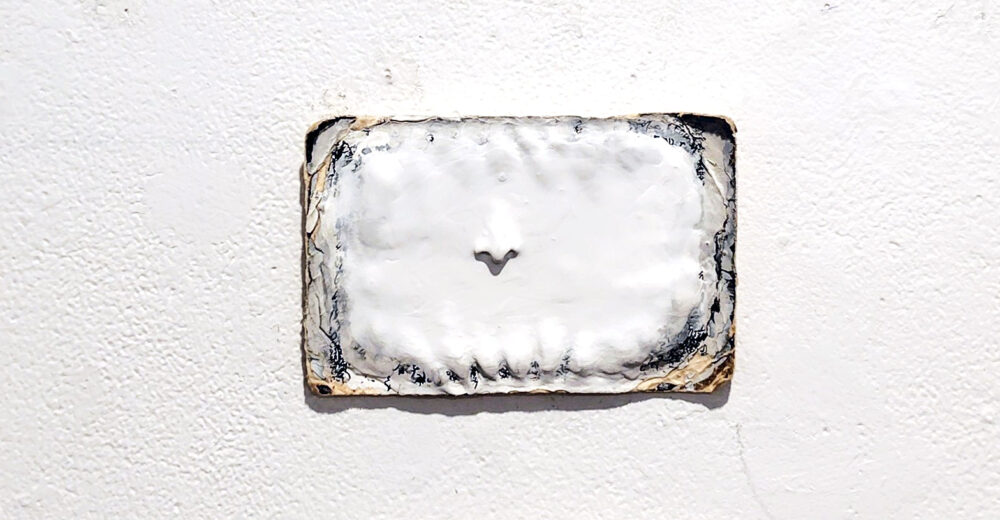

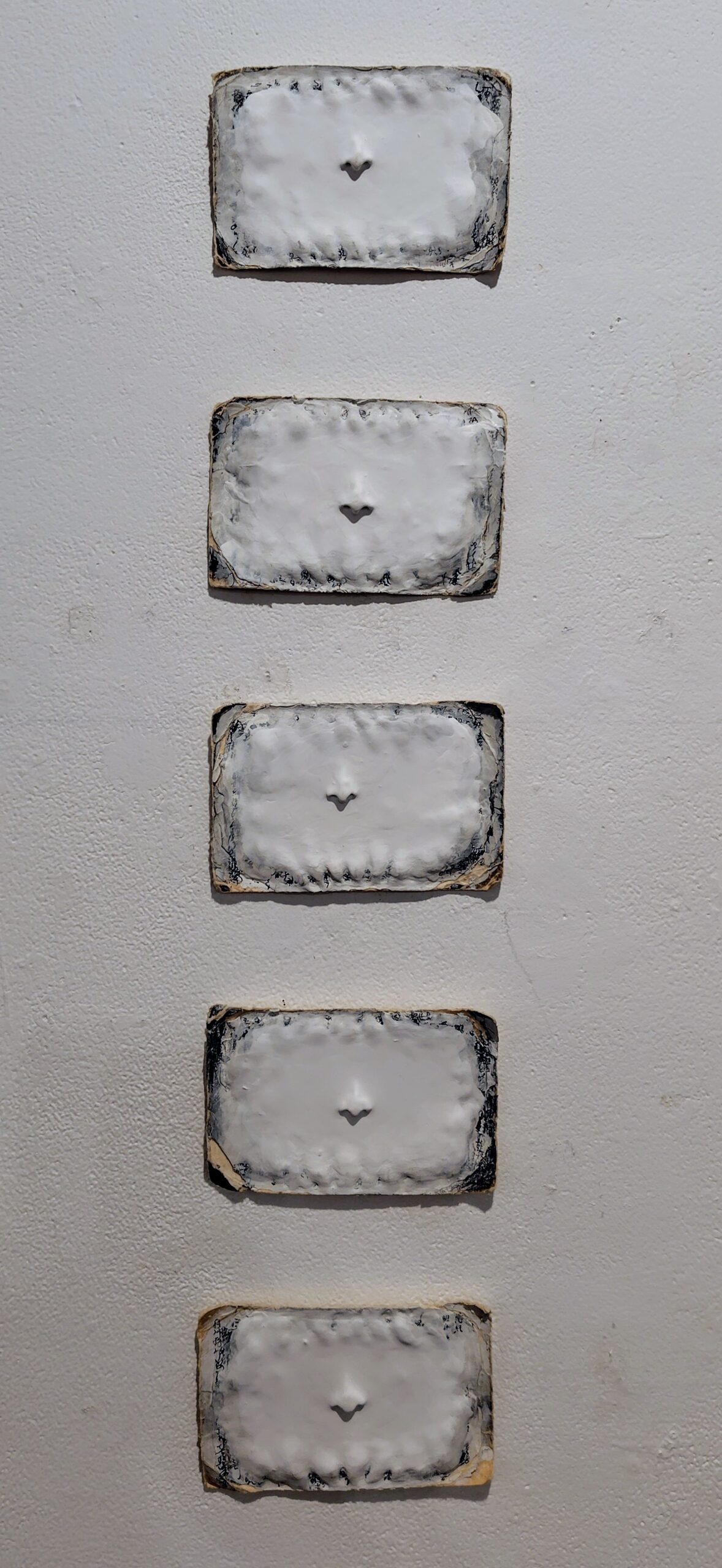

閑話休題。トキ・アートスペースでナガクボケンジ展「鼻を盛る」を先日、拝見しました。和紙のはがきに般若心経を筆記後、ジェッソ(白の下地剤)で塗りつぶし、また筆記し塗りつぶし…その反復を執拗に繰り返し、後半から筆記が鼻の形象へと変容していく作品「hannnyaからhanaへ」(2011~2022年)が面白かったです。

ナガクボケンジ作「hannnyaからhanaへ」

和紙の大きさがちょうど医療用マスクと同じくらいだったからです。何度も般若心経が塗りこめられたマスクに覆われて窒息しそうになった鼻が、ちょこんと表側に顔を出しているように見えたのです。お経も大事だけど、スムーズな呼吸はもっと大事! 控えめな鼻が、そう訴えているようで、鑑賞していてちょっとおかしかったです。

ナガクボさんは、筆者が読み取ったようなことを作品の意図としては全く考えていなかったかもしれません。ただ、良い芸術作品というものは、時代精神を巧みに活写するものです。狂気に覆われた日本をナガクボさんのアンテナが敏感に察知してしまった可能性はあるな、と思っているところです。(2025年10月24日19時11分脱稿)